- •Тоннели, сооружаемые горным способом

- •Часть 11

- •Иванес т.В.

- •1. Горные Способы сооружения тоннелей и проходки выработок

- •1.1. Разработка грунта. Взрывные работы

- •1.2. Буровое оборудование

- •1.3. Погрузка грунта

- •1.4. . Временное крепление выработок

- •Анкерная крепь

- •Набрызгбетон

- •1.5. Способы проходки в скальных грунтах

- •1.6. Возведение монолитных тоннельных обделок

- •1.7. Организация работ по сооружению тоннелей горным способом

- •Приложение

Анкерная крепь

Анкерная крепь – это система закрепленных в шпурах стержней (штанг). Установленных по периметру выработки для скрепления различных слоев и структурных блоков грунта.

По принципу закрепления в грунте различают цельнометаллические (клинощелевые и распорные) анкеры, имеющие контакт со стенками шпура на коротком участке (в замке), а также железобетонные (набивные, «Перфо») и сталеполимерные, имеющие контакт со стенками шпура по всей его длине.

Анкеры располагают по возможности перпендикулярно слоям грунта, и во всяком случае под углом не менее 60°. В сводчатых выработках наиболее целесообразно располагать анкеры по радиальным направлениям (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Схема размещения анкеров в выработке

Шаг а анкеров в поперечных рядах назначают по расчету. Расстояние между рядами анкеров увязывают с продвижением W забоя (с=W/2 или с =W/3) так, чтобы в каждом проходческом цикле нужно было устанавливать одинаковое число анкеров.

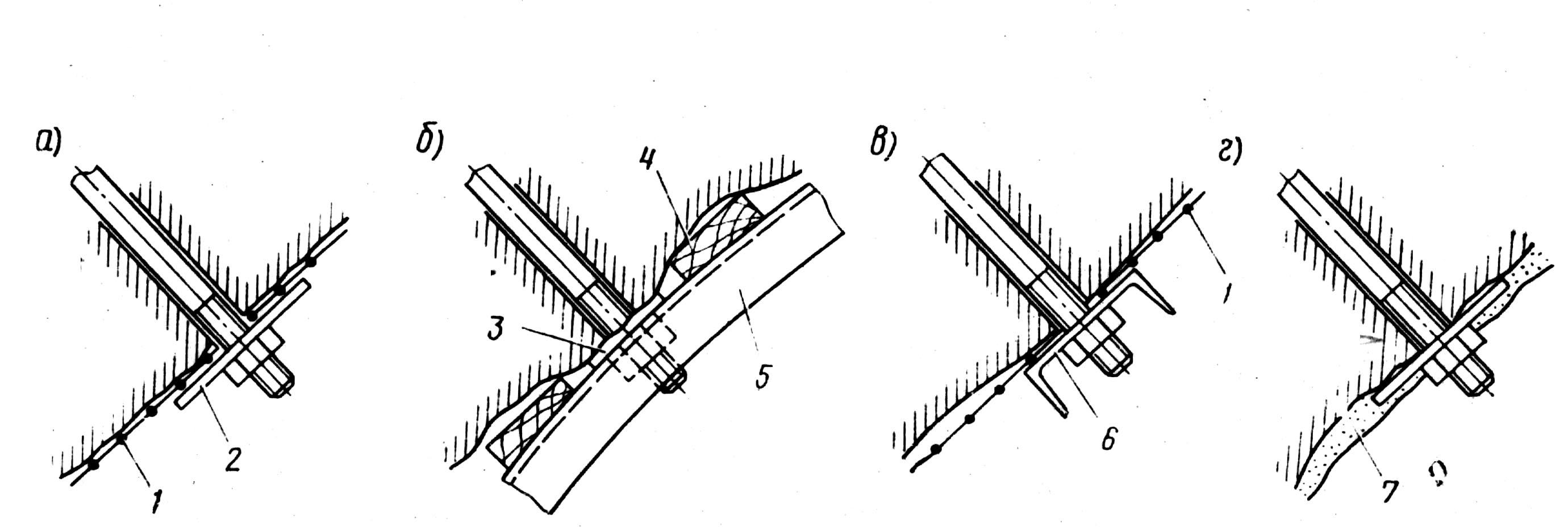

В зависимости от конкретных инженерно-геологических условий применяют следующие типы анкерной крепи. В монолитных слаботрещиноватых грунтах (f= 4…6) – одиночные анкеры с опорными шайбами. Так как опорные шайбы под гайками анкеров имеют небольшие размеры (200 х 200x10 или 100x100x8 мм), то в промежутке между анкерами происходит разрыхление грунта, ограниченное обжатием, вызываемым натяжением штанг, но иногда приводящее к выпаданию отдельных камней. Для ограничения развития этого процесса и обеспечения безопасности работ принимают ряд мер. Поверхность кровли затягивают стальной сеткой 1 со сторонами ячеек 50x50 или 100x100 мм, зажимаемой под опорными шайбами 2 (рис. 10.8, а). Перед постановкой анкеров сетку растягивают до забоя и подпирают временными стойками, чтобы обеспечить работу крепильщиков. Бурение шпуров и постановку анкеров производят через отверстия сетки. В трещиноватых грунтах - к анкерам поперечных рядов через стальные прокладки 3 подвешивают подхваты 5 в виде арок из швеллеров (рис. 10.8, б), между которыми кровлю затягивают досками 4. В сильнотрещиноватых неустойчивых грунтах – анкеры в сочетании с арочной крепью или набрызгбетоном (рис. 10.8, г).

Рис. 10.8. Меры по закреплению грунта между анкерами.

При использовании анкерной крепи обязательно применение гладкого взрывания. Однако и в этом случае возможны значительные неровности поверхности выработки. Наличие их приводит к зазорам, остающимся между арочными подхватами и кровлей, которые необходимо заполнить жесткими элементами. Поэтому более удобны подхваты, объединяющие смежные анкеры в продольном направлении при помощи отрезков швеллеров 6 (рис. 10.8, в).

Одним из наиболее эффективных средств укрепления грунта в промежутках между анкерами является нанесение слоя торкрета или набрызгбетона 7 по сетке, подвешенной к анкерам, или непосредственно на грунт (рис. 10.8, г).

При проектировании анкерной крепи пользуются соображениями, изложенными дальше.

В основу определения длины анкера положен принцип подвешивания непосредственной кровли выработки к ненарушенному грунту за пределами зоны разрыхления. Глубину lр этой зоны (расчетную длину анкера) назначают равной высоте h1, свода давления по Протодьяконову с коэффициентом запаса 1,5 (рис. 10.9):

![]() ,

,

где В — пролет выработки.

Рис. 10.9. Схема для определения длины анкера

Полная длина анкера:

![]()

![]() ,

,

где lз— длина замка анкера, находящегося в ненарушенном грунте; для стальных анкеров lз 0,25 lр, для сталеполимерных анкеров lз 0,25 м, для железобетонных анкеров lз 0,30÷0,60 м, но не менее:

![]() ,

,

где N3 — расчетная несущая способность заделки анкера (через 6 часов после установки обычно равная 70…100 кН), кН; d—диаметр стержня, м; τ — сцепление между сталью и раствором, зависящее от его состава, срока твердения и температуры выработки, кПа

lк—отрезок анкера, выступающий внутрь выработки, длина которого зависит от конструкции устройств, принятых для поддержания кровли между анкерами, lк 0,10 м.

Несущая способность Nз заделки анкера должна быть достаточной, чтобы выдержать вес Р отделившегося от кровли блока грунта высотой lр, кН:

![]() ,

,

где n – коэффициент перегрузки, принимаемый равным 1,5; а и с — расстояния между анкерами в поперечном и в продольном направлениях, м; — удельный вес грунта, кН/м3.

Из этого выражения может быть определен шаг анкеров в поперечном направлении:

![]() .

.

Для исключения возможности образования вывалов грунта между анкерами рекомендуется назначать расстояние между ними не более lр, а в сильно трещиноватых грунтах уменьшать его до 0,5lр.

Прочность стержня анкера на растяжение проверяют по формулам:

- для распорных, сталеполимерных и железобетонных анкеров:

![]() ,

,

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,

где Ra — расчетное сопротивление стали на растяжение, МПа.