- •1. Общая характеристика исо на сети жд

- •2, 3. Общая характеристика воздействия состава на мосты, основные недостатки ме мостов до 1907 г,

- •4. Основные недостатки жб мостов старой конструкции

- •5. Общая характеристика состояния эксплуатируемых опор мостов

- •13, 16. Задачи и цели обследования, техническая документация по содержанию мостов и труб

- •14. Задачи и цели испытаний мостов

- •17. Новые системы информации об исо жд России (аис исо) и (ассу исо)

- •18, 19. Подмостовое русло и его содержание. Организация пропуска высоких вод и ледохода

- •20. Содержание мостового полотна на жд

- •21. Виды эксплуатационных устройств

- •22. Особенности содержания мостов и труб в суровых климатических условиях

- •23. Повреждения металлических конструкций

- •24. Расстройство заклепочных соединений. Замена дефектных заклепок и болтов

- •25. Наиболее распространенные повреждения железобетонных пролетных строений

- •26. Повреждение опор и опорных частей

- •27. Защиты металлических элементов от коррозии

- •28. Ремонт металлических элементов с вмятинами, трещинами и так далее

- •29. Ремонт жб пс: заделка трещин, раковин, восстановление защитного слоя бетона

- •30, 31, 32. Испытания мостов, испытательные нагрузки. Статические испытания. Приборы

- •34. Принцип классификации мостов

- •35. Определение грузоподъемности железобетонных пролетных строений

35. Определение грузоподъемности железобетонных пролетных строений

Определение грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов методом классификации производится по предельным состояниям первой группы на прочность и выносливость. Для каждого элемента пролетного строения (плиты балластного корыта, главных балок) определяют максимальную интенсивность к временной вертикальной равномерно распределенной нагрузки, которая не вызывает наступление предельного состояния при нормальной эксплуатации моста.

В расчетах балочных железобетонных пролетных строений принимают только основное сочетание нагрузок: вертикальная нагрузка от подвижного состава и собственный вес конструкции. Воздействие центробежной силы на кривых учитывается только в расчете главных балок.

В качестве эталонной нагрузки к принимают временную вертикальную нагрузку по схеме HI. Учитывая, что динамическое воздействие подвижного состава на металлические и железобетонные мосты, определяемое динамическим коэффициентом 1 + /iQ, различно (как и 222

Аналогичный подход к назначению коэффициента унификации целесообразно сохранять и при классификации других систем и опор.

Значения к и к определяют для одной и той же линии влияния.

Сравнение классов подвижного состава с классами элементов пролетных строений позволяет судить о возможности и условиях пропуска его по мостам.

При определении грузоподъемности пролетных строений в первую очередь устанавливают возможность использования сведений о грузоподъемности типовых пролетных строений. Для этого сопоставляют данные, полученные при обследовании пролетного строения, с данными по типовым проектам. Сопоставление проводят по геометрическим характеристикам пролетных строений, конструктивным особенностям, виду водоотвода, году выпуска проекта и года изготовления. Если все показатели совпадают с проектными, то для пролетных строений с ненапрягаемой арматурой измеряют диаметр рабочей арматуры, вскрыв в случае необходимости защитный слой бетона.

При совпадении указанных сведений, а также данных о смещении оси пути и толщине балластного слоя на мосту грузоподъемность пролетного строения может быть определена по данным о классах элементов соответствующего проекта пролетного строения. При отсутствии возможности использования сведений о типовых пролетных строениях грузоподъемность эксплуатируемых пролетных строений с ненапрягаемой арматурой определяют на основе расчета его элементов по опалубочным и арматурным чертежам. Данный способ наиболее надежен и его следует считать основным.

Для оценки грузоподъемности пролетных строений с ненапрягаемой арматурой при отсутствии достоверной информации об их армировании в Руководстве по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов предусмотрен приближенный способ, основанный на сопоставлении расчетных норм, по которым проектировали пролетное строение, с современными нормами.

При оценке грузоподъемности плиты балластного корыта и главных балок должно быть учтено влияние дефектов и повреждений, выявленных при обследовании пролетного строения. Определение грузоподъемности пролетного строения включает расчеты в сечениях плиты балластного корыта и главных балок.

41-45 Все, что нашла по реконструкции

Нормальная эксплуатация мостов и труб не всегда может быть обеспечена проведением ремонтных работ в процессе текущего содержания. В связи с ростом грузонапряженности на железных дорогах, возрастанием с каждым годом скоростей движения поездов, осевых нагрузок, возрастом эксплуатируемых мостов и труб в ряде случаев возникает необходимость в их капитальном ремонте или даже реконструкции.

Под реконструкцией моста или трубы в общем случае понимается приспособление его (ее) к новым, изменившимся эксплуатационным нормам и требованиям. В частности, необходимость реконструкции эксплуатируемых мостов возникает в связи с изменением основных характеристик сооружения: грузоподъемности, отверстия, статической схемы, габаритов, числа путей, рода езды и др. Необходимость таких работ вызывается в основном неудовлетворительным физическим состоянием несущих элементов моста, недостаточной их грузоподъемностью, а также изменением условий эксплуатации железной дороги или пересекаемого мостом водного или иного пути.

Впервые к работам по реконструкции железнодорожных мостов в России приступили в конце XIX в. Ранее построенные на Петербург-Московской железной дороге деревянные мосты были переустроены на капитальные. В этих работах деятельное участие принимал проф. Н. А. Белелюбский. В настоящее время для выполнения работ по реконструкции сооружений созданы специализированные организации -проектные и строительные. Реконструкция большинства искусственные сооружений (за исключением внеклассных и больших мостов) Осуществляется по комплексному проекту на. реконструкцию всего участка (линии) железной дороги. Проектирование реконструкции мостов ведется с учетом требований тех же нормативных документов, которые обязательны и для проектирования новых мостовых сооружений. Специфическая особенность работ по капитальному ремонту и реконструкции мостов - крайне стесненный фронт и в большинстве случаев неизбежность ведения работ в условиях движения поездов, что увеличивает их трудоемкость и требует затрат значительных материальных средств.

Особое значение имеет своевременное проведение реконструкции мостов. Если мост реконструируется преждевременно, то это омертвляет соответствующую часть средств и поэтому экономически невыгодно. К экономическому ущербу приводит также и запаздывание реконструкции, так как несвоевременная подготовка моста к новым условиям эксплуатации препятствует нормальной работе железнодорожной линии или водного пути, который он пересекает. Большой объем работ, выполняемых на железных дорогах различными мостостроительными организациями в разных условиях, позволил создать целый ряд оригинальных и эффективных способов реконструкции мостов.

Наиболее распространенным видом реконструкции мостов является замена пролетных строений с частичным переустройством и усилением опор. Грузоподъемность эксплуатируемых мостов определяется, как правило, грузоподъемностью пролетных строений. Опоры мостов в большинстве случаев имеют достаточную грузоподъемность и при реконструкции не требуют значительного переустройства. Пролетные строения с неудовлетворительной грузоподъемностью либо усиляют, либо заменяют новыми.

Решая вопрос о целесообразности усиления или замены пролетных строений, следует учитывать ряд существенных факторов: конструктивные особенности и физическое состояние пролетных строений (значительная коррозия металла, опасное развитие трещин, наличие существенных конструктивных недостатков и др.), существующие и перспективные условия эксплуатации моста, возможные объемы и способы производства работ по повышению грузоподъемности пролетных строений. Окончательный выбор между усилением или заменой пролетных строений решается путем анализа экономической эффективности того или другого способа с учетом затрат, вызываемых стеснением движения поездов (снижение скорости движения поездов и предоставление "окон" для производства работ по усилению и замене пролетных строений).

Способ замены пролетных строений зависит от многих факторов и в первую очередь от их длины. Пролетные строения малых длин, как правило, заменяют с использованием стреловых и консольных кранов. Пролетные строения длиной свыше 45 м заменяют продольно-поперечной передвижкой с использованием фермоподъемников или плавучих средств.

Организация и способы ведения работ по замене пролетных строений при реконструкции мостов аналогичны тем, которые применяются при строительстве новых мостов. Однако необходимость, как правило, сохранения движения поездов и требование минимального его ограничения вносят свою специфику. При реконструкции мостов с заменой пролетных строений на судоходных реках необходимо, кроме того, учитывать требования судоходства.

Для замены пролетных строений старых мостов, как правило, используют типовые пролетные строения современной проектировки. При необходимости в них вносят соответствующие дополнения и изменения, увязанные с принятой схемой моста. В отдельных случаях возможно индивидуальное проектирование новых пролетных строений с максимальным использованием типовых конструктивных решений.

Часто, изменившиеся условия эксплуатации участка (линии) железной дороги, на которой расположен мост, либо водного или иного пути под мостом, приводят к необходимости осуществления сложных и дорогостоящих работ по переустройству сооружения. В связи со строительством вторых железнодорожных путей одним из таких видов работ является переустройство однопутных мостов в двухпутные.

Особым видом реконструкции мостов являются работы, направленные на улучшение условий судоходства в соответствии с современными требованиями. При такой реконструкции ограничиваются, как правило, увеличением высоты подмостовых судоходных габаритов путем подъемки пролетных строений. Увеличение ширины судоходных габаритов производят в редких случаях из-за большой стоимости и значительной сложности таких работ при обеспечении движения поездов и судов.

Весьма распространена реконструкция мостов с ликвидацией внутренней негабаритности пролетного строения. Это делается, например, при электрификации линии, когда нужно подвесить контактный провод или несущий трос внутри пролетного строения.

К распространенным видам реконструкции мостов относится также переустройство мостового полотна для увеличения его долговечности и повышения безопасности движения поездов. Более прогрессивным типом мостового полотна по сравнению с полотном на деревянных брусьях является мостовое полотно с ездой на железобетонной плите как с балластом, так и* без балласта с непосредственным прикреплением рельсов к плите. Редким видом реконструкции железнодорожных мостов является устройство на них автомобильных проездов. Такое решение применяют в исключительных случаях на основании тщательного технико-экономического анализа и сравнения вариантов. Причин, обусловливающих реконструкцию железнодорожных мостов, много и они весьма разнообразны. Разнообразны и конструктивные решения, способы и методы организации работ по реконструкции мостов.

Замена пролетных строений с помощью

кранов. Из всех применяемых на

железных дорогах способов замены

пролетных строений самым распространенным

является замена с применением кранов

на железнодорожном ходу - стреловых

и консольных. Обычно с помощью консольных

кранов производят замену пролетных

строений длиной до 45 м, а с помощью

стреловых - до 35 м. Однако в последние

годы на дорогах при реконструкции

эксплуатируемых мостов эти краны стали

успешно использовать и при замене

пролетных строений длиной до 66 м и

более. Выбор того или иного типа крана

для замены пролетных строений, помимо

обеспечения необходимых его характеристик

(грузоподъемность, вылет стрелы,

подстреловой габарит и т. д.), определяется

в каждом конкретном случае

технико-экономическим сопоставлением

конкурирующих вариантов с учетом

всей совокупности местных условий. При

этом должны приниматься во внимание:

длина моста и схема разбивки его на

пролеты; расстояние до соседних путей;

наличие на мосту, под мостом и на подходах

к нему контактной сети или ЛЭП;

грузонапряженность линии; вид перевозок;

план и профиль железнодорожного пути

на мосту и подходах к нему, включая пути

маневра и следования к мосту кранов,

подстреловых платформ, локомотивов,

рабочих поездов и подвижного состава

с конструкциями пролетных строений

и элементов опор; необходимость и

трудоемкость устройства вспомогательных

опор для временной перегрузки пролетных

строений, опирания аутригеров кранов

и т. п.; достаточность несущей

способности элементов моста при

размещении на нем кранов.

Стреловые краны благодаря их большой маневренности (полнопо-воротности в плане, изменению вылета и высоты стрелы) в сравнении с консольными, особенно неповоротными, применимы не только для демонтажа старых и установки новых пролетных строений, но и для выполнения ряда сопутствующих грузовых операций с основными и вспомогательными конструкциями. На практике чаще используются краны ЕДК-2000 и ЕДК-1000 грузоподъемностью соответственно 200 и 125 т. Работы по замене пролетных строений мостов стреловыми железнодорожными кранами должны выполняться с соблюдением требований соответствующих руководящих и нормативных документов. Подъем и перемещение грузов кранами должны производиться в соответствии с проектами производства работ (ППР) или технологически ми картами, в которых приведены схемы строповки и перемещения грузов с указанием последовательности выполнения операций, а также требования к подготовке и состоянию пути для пропуска и установки кранов.

Реконструкция мостов из-за увеличения числа путей вызывается необходимостью увеличения их пропускной способности. При таком виде реконструкции часто строят новый мост под второй путь, располагая его от оси существующего пути на расстоянии 20—25 м. Это решение обеспечивает благоприятные условия для строительства моста под второй путь и не нарушает эксплуатацию существующего. Вопрос практически сводится к строительству нового моста и правильнее в таких случаях говорить не о реконструкции моста, а о реконструкции мостового перехода. Если позволяют условия, мост под второй путь целесообразно расположить с низовой стороны, сооружая опоры на самостоятельных фундаментах в створе с существующими, чтобы не ухудшать гидрологию мостового перехода и условия судоходства. Опоры нового моста при этом устраивают простой закругленной формы без ледорезов.

На эксплуатируемых мостах старой

постройки промежуточные опоры во многих

случаях имеют пологие ледорезы на

развитых фундаментах и в определенных

условиях оказывается технически

возможным и экономически целесообразным

использовать их для пристройки опор

под второй путь. С

этой целью облицовку опоры и часть

существующей кладки ледореза,

расположенную выше обреза фундамента,

разбирают и на ее месте возводят из

монолитного бетона надстройку под

второй путь. Для качественного соединения

старой и новой кладки устраивают штрабы,

металлические анкеры из рельсов, арматуры

и т. п. (рис. снизу, а). Поверху

старую и новую части опоры следует

объединить общим железобетонным

прокладником.

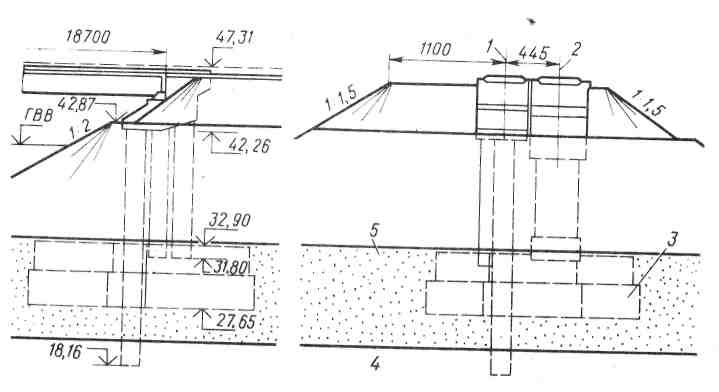

Рис. слева. Схемы уширения опор на общем (а) и на раздельных (б) фундаментах:

1 — старая кладка; 2 — анкеры;, 3 — новая кладка; 4 — бетонная шпонка; 5 — деформационный шов; б — пристроенная часть фундамента

Если длина ледореза недостаточна для уширения, то новую пристраиваемую часть располагают на отдельном фундаменте (рис. слева,6). Свободная осадка новой части опоры по отношению к старой обеспечивается путем устройства вертикального деформационного шва, который заделывается После сооружения опоры и установки новых пролетных строений. Совместность работы старой и новой частей опоры обеспечивается постановкой в деформационном шве мощной вертикальной бетонной или железобетонной шпонки, а также металлических анкеров.

Наибольшую сложность представляет пристройка второго устоя в непосредственной близости к существующему. Устои с обратными стенками обычно уширяют путем пристройки передней и одной обратной стенки, необходимой для поддержания грунта нового откоса конуса. При этом новая пристраиваемая часть устоя отделяется от существующей сквозным вертикальным швом для возможности свободной осадки. Работы выполняются с ограждением откосов насыпи временными деревянными стенками, а чаще всего металлическим шпунтом. Для упрощения работы и во избежание повреждения существующего устоя прибегают к удлинению моста второго пути, вынося новые устои в насыпь и расположив их вне пределов старых устоев. В некоторых случаях, например, для обсыпных устоев, в теле старых насыпей новые устои сооружают с использованием свай, свай-оболочек или буровых свай, образующих фундамент типа высокого ростверка. Такое решение позволяет избежать специального укрепления насыпи. Участок насыпи, удаляемый для сооружения устоя под второй путь, обычно перекрывают разгрузочным пакетом, опирающимся одним концом на старый устой, а другим - на клетку из шпал, поставленную на насыпь.

Однако в случае использования специального строительного оборудования возможно при высоких (10-14 м) насыпях и ширине междупутья не менее 4,2 м сооружение устоев под второй путь без разгружающих пакетов и разработки котлованов под их прикрытием. Например, при строительстве одного железнодорожного моста под второй путь был использован буровой агрегат "Като-THC-VS", с помощью которого рядом с существующим устоем был сооружен новый устой на буронабивных сваях диаметром 1,5 м. Принятая технология позволила выполнить весь комплекс работ по сооружению фундаментов устоев в сжатые сроки без прекращения движения по существующему

При уширении опор существующего моста под второй путь, а также и при других видах реконструкции достаточно бывает провести ремонт старой кладки или ее усиление с учетом принятого порядка производства работ и необходимого объединения частей опор (старой и новой) в единую конструкцию.

Малые мосты могут быть уширены под второй путь пристройкой водопропускной трубы. На одной из грузонапряженных линий к эксплуатируемому мосту пролетом 3x7,5 м пристроили трехочковую трубу из железобетонных элементов прямоугольного сечения. Ее соорудили с низовой стороны водотока. В проекте предусмотрели, чтобы при нормальном расходе воды работало только среднее очко. Фундаменты были выполнены раздельными, причем при постройке каждого из них водоток направляли через соседнее очко. Таким же образом "уширили" еще один мост, но уже четырехпролетный. Монтаж элементов пристраиваемых труб вел кран ЕДК-300, стоящий на пути. В большинстве случаев при уширении малых и средних мостов под второй путь сохраняют существующую разбивку на пролеты. Однако на несудоходных реках возможно и изменение схемы моста путем постановки дополнительных опор и установки на них новых пролетных строений- меньших длин, что позволяет снизить нагрузку на старьте опоры. На судоходных реках разбивку на пролеты судоходного участка реки, как правило, не меняют* сохраняя существующую.

В определенных условиях возможны и другие варианты уширения существующего моста под второй путь. Например, в мостах старой проектировки, все отверстие которых обычно перекрывалось пролетными строениями большой длины, возможна перестановка части пролетных строений из поймы в судоходную часть реки. Взамен снятых на пойме после сооружения дополнительных опор устанавливают новые пролетные строения с ездой поверху. Естественно, реконструкция моста по такой схеме возможна, если не будут нарушены сложившиеся гидрологические условия эксплуатации моста, а существующие пролетные строения находятся в удовлетворительном состоянии и имеют необходимый запас по грузоподъемности.

На участках с высокой грузонапряженностью движения возможно переустройство существующих совмещенных мостов под двухпутное железнодорожное движение с полным или частичным закрытием автопроезда. Выбор наилучшего варианта зависит от грузоподъемности элементов пролетных строений и определяется на основе технико-экономического анализа рассматриваемых решений с учетом местных условий. Выполненные расчеты показывают, что в случае ликвидации автопроезда и пешеходного движения и устройства второго железнодорожного пути минимальная грузоподъемность основных элементов пролетных строений с ездой понизу длиной 207, 138, 66 м достаточна для пропуска поездной нагрузки 95-110 кН/м; в случае сохранения автомобильного и пешеходного движения на консоли потребуется усиление элементов ферм.

Рис. 8,9. Новый устой на буронабивных сваях:

1 — ось нового пути; 2 — ось существующего пути; 3 — сохранившаяся часть устоя старого моста; 4 - песчаник мелкозернистый, R — 0,5 МПа; 5 — песок мелкий водонасыщенный средней плотности с галькой и гравием до 10 %, R — 0,5 МПа

Реконструкция мостов в связи с изменением подмостового габарита вызывается необходимостью увеличения ширины и (или) высоты подмостового габарита. Увеличение судоходных пролетов эксплуатируемых пролетных строений производят в редких случаях из-за высокой стоимости работ и сложности их осуществления. На практике, как правило, ограничиваются увеличением высоты подмостовых габаритов путем подъемки пролетных строений. Помимо подъемки пролетных строений для увеличения подмостового габарита на мостах v ездой поверху, прибегают к замене пролетных строений, используя пролетные строения с ездой понизу (при достаточной ширине существующих опор или незначительном их переустройстве), применение которых позволяет п) в некоторых случаях не только повысить высоту подмостового габарита, но и увеличить размер судоходного пролета (рис. ниже).

Рис. слева. Схемы у величения подмостового

габарита моста:

а — мост до реконструкции; б — мост после реконструкции с увеличенными шириной и высотой судоходного габарита; в — мост после реконструкции с увеличенной высотой судоходного габарита; 1 - надстраиваемые части опор; 2 - фундамент разобранной опоры

В малых и средних мостах небольшое увеличение высоты подмостового габарита осуществляется путем подъемки пролетных строений с временных опор, после чего существующие опоры наращивают и пролетные строения опускают на новые опорные площадки. Подъемка пролетных строений производится преимущественно домкратами или кра-. нами. Ее производят, используя "окна" в графиках движения поездов.

В случае большого увеличения высоты подмостового габарита или значительных размеров пролетных строений подъемку выгоднее вести Оа^уществующих опор с последующей их надстройкой (рис. 8.15). Пролетные строения поднимают гидравлическими домкратами по всей длине моста в "окна" отдельными приемами с высотой подъема за каждый раз 10-15 см. Одновременно поднимают и путь на подходах к мосту. Домкраты ставят под опорными поперечными балками в пролетных строениях с ездой понизу или под специальными поперечными балками в опорных узлах пролетных строений с ездой поверху. В зависимости от массы поднятую конструкцию временно опирают на сборные металлические стойки со связями, клетки из прокатных балок или железобетонных брусьев. Таким способом поднимают пролетные строения на высоту до 2—3 м. Для подъемки пролетных строений на большую высоту в отдельных случаях могут быть использованы специальные фермоподъемники. После окончания подъемки верх опоры бетонируют. В зависимости от физического состояния кладки опоры и подферменной площадки верх опоры конструктивно оформляют либо в виде железобетонных стоек, либо в виде сплошного оголовка. Возможны и другие решения. Металлические стойки или клетки, служащие для подъемки, можно забетонировать, используя их в качестве жесткой арматуры.

При проведении электрификации железнодорожных линий часто возникает необходимость в увеличении подмостового габарита эксплуатируемых путепроводов. Потребность в такой работе также возникает из-за опасения механичеекого повреждения низа пролетного строения вследствие нарушения габаритности. Способы ликвидации негабаритное™ путепроводов (с изменением уровня проезда на них или без этого) аналогичны описанным выше. Это, как правило, либо подъемка существующих пролетных строений, либо установка новых пролетных строений с пониженной строительной высотой.

Однако нередко конструкция пролетных

строений и верха опор существующих

путепроводов не допускает размещения

подъемных устройств (домкратов), а

близость действующих железнодорожных

путей не дает возможности возведения

временных опор для подъемки пролетных

строений без закрытия по ним движения.

В этом случае пролетные строения

поднимают гидравлическими домкратами,

установленными на временных подвижных

опорах (рис. слева). При соответствующей

организации работ подъемку всех пролетных

строений на заданную высоту и их

опирание на новые подферменные площадки

можно осуществить одновременно в одно

"окно" при движении транспорта по

путепроводу и под ним.

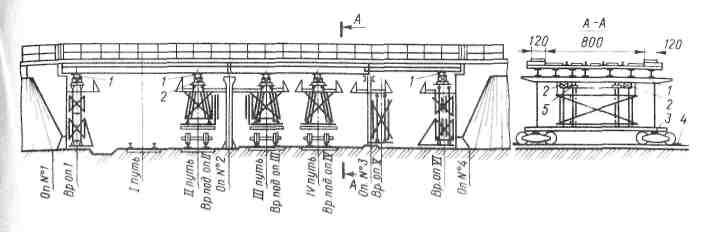

Рис. слева. Схема подъемки пролетных строений с применением временных подвижных опор:

1 — наддомкратные пакеты из двутавровых балок; 2 — страховочные клетки; 3 — деревянные бруски-клинья; 4 — страховочные башмаки; 5 — гидравлические домкраты

Определенные сложности возникают при подъемке пролетных строений в путепроводах сложных статических систем (неразрезных, рамных, арочных). Реконструкция таких путепроводов требует значительных затрат материальных средств и времени. Однако в последние годы мостостроительные организации разработали соответствующие способы производства работ, позволяющие эффективно проводить их реконструкцию.