- •Раздел 6. Обращение с облученным ядерным топливом.

- •6.1. Элементный состав оят

- •6.2. Накопление оят в различных реакторах.

- •6.3. Обращение с облученным ядерным топливом.

- •6.4 Смешанные виды ядерного топлива.

- •6.4.1 Смешанное уран-плутониевое оксидное топливо (мокс)

- •6.4.2 Смешанное нитридное топливо для быстрых реакторов.

- •6.5. Классификации ядерных топливных циклов

- •6.6. Ядерный топливный цикл России.

- •Перспективы и проблемы атомной энергетики. Контрольные вопросы к разделу ятц.

МЭИ-2018. Перспективы и проблемы атомной энергетики.

Раздел 6. Обращение с облученным ядерным топливом.

Элементный состав ОЯТ. Накопление ОЯТ в различных реакторах. Обращение с облученным ядерным топливом. Классификации ЯТЦ. Ядерный топливный цикл России.

6.1. Элементный состав оят

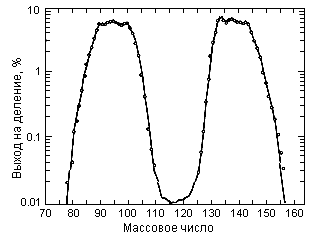

В результате нескольких лет интенсивного облучения нейтронами при работе реактора в топливе происходят ядерно-физические процессы, приводящие к радикальному изменению начального топливного состава, состоящего из изотопов урана-235 и урана-238. В топливе происходит накопление осколков деления урана и трансурановых элементов, важнейшими из которых являются нептуний (93Np), плутоний (94Pu), америций (95Am) и кюрий (96Cm). Все они радиоактивны и являются родоначальниками длинных цепочек распада, приводящих, в конце концов, к стабильным металлам, главным образом к свинцу. На рис. 6.1 приведено распределение осколков деления ядер урана-235 в ОЯТ по массовым числам. Продукты деления урана находятся в периодической таблице в интервале от германия (3276Ge, β- - активность с Т1/2 =1,58·1021 лет ) до эрбия (68Er), который имеет 6 стабильных изотопов с массовыми числами в диапазоне 162-170. При деление урана-235 может возникнуть 15 искусственных изотопов эрбия с массовыми числами 153-173.

Рис.6.1. Массовое распределение осколков деления 235U тепловыми нейтронами

Конструкционные материалы топливных сборок (цирконий, железо, хром, никель) поглощают нейтроны и «активируются», т.е. в них появляются радиоактивные нуклиды, испускающие бета - и гамма-излучение. В итоге, в ядерном топливе образуется радиоактивная смесь сложнейшего элементного и изотопного состава. Но ее основой все еще является невыгоревший уран понизившегося обогащения (до 1% и менее). Именно урановая компонента и накопленные трансурановые элементы не позволяют относиться к ОЯТ как к безвозвратным вредным отходам. Использовать энергию урана полностью можно только при его многократном рециклировании.

Схематично изменения изотопного состава в ядерном топливе представлено на рис. 6.2. Для наглядности расчета предположим, что мы имеем начальную загрузку реактора топливом с обогащением, 3,3% по урану-235. Поэтому в одной тонне загруженного топлива исходные количества урана-235 и урана-238 составляют 33 кг и 967 кг соответственно. После эксплуатации, примерно, в течение 3-х лет топливо будет иметь многоэлементный состав. Основу ОЯТ по-прежнему будут составлять уран-238 (943кг) и часть невыгоревшего урана-235 (8 кг). Остальные 49 кг будут составлять осколки деления, а также изотопы плутония и трансурановых элементов. Наработка новых делящихся изотопов является одним из главных преимуществ ядерной энергетики. В среднем, в каждой тонне ОЯТ содержится около десяти килограммов плутония. Поэтому рассмотрим подробнее свойства плутония.

Рис. 6.2. Изменения в изотопном составе ядерного топлива

В 1940 г. американскими учеными Г. Сиборгом, Дж. Кеннеди и А. Валем был открыт Pu238. Весной 1941 г. Сиборг с сотрудниками обнаружили и впервые выделили четверть микрограмма Pu239 после распада Np239, образовавшегося при облучении U238 нейтронами. Вслед за ураном и нептунием новый элемент получил свое имя в честь открытой в 1930 г. планеты Плутон. Стабильных изотопов не имеет. В природе в следовых количествах присутствуют самый долгоживущий изотоп из всех трансурановых элементов 244Pu, его дочерний нуклид 240Pu, а также 239Pu и 238Pu. Плутоний имеет аномально низкую для металлов температуру плавления (примерно 640 °C). В природе находится преимущественно в виде диоксида (PuO2).

Проведённые в 1941г. эксперименты показали, что 239Pu способен делиться под действием медленных нейтронов, с сечением, весьма значительно превышающим сечение для 235U, причём нейтроны, полученные в процессе деления, пригодны для получения следующих актов ядерного деления, то есть позволяют расчитывать на осуществление цепной ядерной реакции. С этого момента были начаты опыты по созданию плутониевой ядерной бомбы и строительства реакторов для его наработки. Первое чистое соединение элемента было получено в 1942 году, а первые весовые количества металлического плутония — в 1943 году.

На ядерные исследования и создание атомной промышленности в США, как позднее и в СССР, были брошены огромные силы и средства. В короткий срок были изучены ядерные и физико-химические свойства плутония, организованы его реакторное производство и химико-металлургическая переработка. В июле 1945 г. В США была испытана первая плутониевая бомба.

В СССР работы по созданию ядерного оружия были развернуты сразу после войны. Первые эксперименты с небольшими количествами плутония и нептуния были в1945 г. В 1947 г. на опытной установке в Москве была отработана технология получения плутония, а зимой 1948/49 г. На Урале был получен первый промышленный плутоний.

До пуска в 1942 г. первого ядерного реактора в г. Чикаго (США) во всей земной коре и в растворенном виде в воде Мирового океана находилось менее 50 кг плутония. К настоящему времени, по оценкам Комитета по окружающей среде ООН, от проведенных наземных и воздушных ядерных испытаний на земную поверхность выпало около 3,9 т суммы изотопов Pu239 и Pu240. Кроме этого, плутоний мог попадать в окружающую среду вследствие несовершенства технологий переработки облученного урана, прежде всего в местах расположения ядерных производств США, СССР, Великобритании и других стран. Однако, говорить об абсолютной чужеродности плутония для биосферы не вполне корректно. При тщательном изучении в руде богатых урановых месторождений плутоний все-таки обнаруживается, хотя и в ничтожно малой концентрации. Можно вспомнить и такой природный источник плутония, как ядерный реактор в Окло (Африка), действовавший в естественных условиях многие миллионы лет назад на богатейшем урановом месторождении и нарабатывавший плутоний, в те далекие годы никому ненужный и позднее благополучно распавшийся. Наконец, плутоний образуется из урана при действии всепроникающих космических лучей. Уран на нашей планете был всегда, причем раньше его было гораздо больше – значительная часть за прошедшие миллиарды лет распалась.

Как и все тяжелые элементы плутоний имеет ряд изотопов. На данный момент известно о существовании 19-ти изотопов плутония с массовыми числами 228—247. В ядерных реакторах за счет комплекса параллельных и последовательных ядерных реакций образуется набор изотопов плутония от 236-го до 244-го. Их химические свойства одинаковы, а ядерные существенно различаются. Изотопы имеют разные периоды полураспада: Pu238 – 87,7 года, Pu241 – лишь 14,1 года, а период полураспада Pu239 составляет 24,1 тыс. лет. Изотопы Pu239 и Pu241 хорошо делятся тепловыми нейтронами, поэтому «нечетный» плутоний и образуется, и одновременно «выгорает» в реакторах на тепловых нейтронах, а четные изотопы при этом накапливаются. В реакторах на быстрых нейтронах делятся (выгорают) как нечетные, так и четные изотопы. Поэтому состав плутония в топливе «быстрых» реакторов относительно стабилен. Различия в ядерных свойствах изотопов приводят к изменению состава плутония, образующегося в разных реакторах и даже в разных зонах одного реактора. Однако, только 4 из них имеют важное значение для использования ядерной энергии.

Плутоний-238 имеет высокую интенсивность самопроизвольного деления 1,1·106 делений/(с·кг), что в 2,6 раза больше 240Pu, и очень высокую тепловую мощность - 567 Вт/кг. Изотоп обладает очень сильным альфа-излучением (при воздействии на него нейтронов), что делает его также источником нейтронов при реакции (α→n). Содержание плутония-238 редко когда превышает 1 % от общего состава плутония, однако излучение нейтронов и нагрев за счет α-излучения делают его очень неудобным для обращения. Его удельная радиоактивность составляет 17,1Ки/г. Плутоний-238 используется в элементах питания космических аппаратов для получения термоэлектричества с помощью радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ).

Плутоний-239 имеет заметно большие сечения взаимодействия с нейтронами ( рассеивания, деления и поглощения), чем уран и большее число нейтронов в расчете на одно деление, и, следовательно, меньшую критическую массу. Удельная активность равна 61,5 мКи/г. Плутоний-239 образуется в результате следующей ядерной реакции:

![]()

Плутоний -239 является ценным энергетическим сырьем для атомной энергетики будущего.

Плутоний-240 является основным изотопом загрязняющим 239Pu. Уровень его содержания главным образом важен из-за интенсивности спонтанного деления. Удельная активность равна 227 мКи/г .

Термин «сверхчистый плутоний» используется для описания смеси изотопов плутония, в которых содержатся 2—3 процента 240Pu.

Плутоний-241 имеет низкий нейтронный фон и умеренную тепловую мощность и потому непосредственно не влияет на удобство применения плутония (Тепловая мощность равна 3,4 Вт/кг). Наряду с плутонием-239 хорошо делится на быстрых и тепловых нейтронах. Однако он с периодом полураспада 14 лет превращается в америций-241, который плохо делится и обладает большой тепловой мощностью, ухудшая качество оружейного плутония. Таким образом, плутоний-241 влияет на старение оружейного плутония. Удельная активность — 106 Ки/г. В таблице 6.1 приведены основные свойства изотопов плутония.

Таблица 6.1. Характеристика изотопов плутония.

|

|

|||||

|

Изотоп |

Тип распада |

Период полураспада (в годах) |

Тепловыделение (Вт/кг) |

Спонтанное деление нейтроны (1/(г·с)) |

Комментарий |

|

238Pu |

альфа в 234U |

87,74 |

560 |

2600 |

Высокая температура α- распада. Используется в РИТЭГ. |

|

239Pu |

альфа в 235U |

24100 |

1,9 |

0,022 |

Основной ядерный продукт. |

|

240Pu |

альфа в 236U, спонтанное деление |

6560 |

6,8 |

910 |

Является основной примесью в плутонии-239.. |

|

241Pu |

бета в 241Am |

14,4 |

4,2 |

0,049 |

Распадается до америция-241-сильного β -излучателя. |

В мире также используется следующая классификация плутония: специальный (содержание 240Pu относительно 239Pu менее 7 %); топливный плутоний (от 7 до 18 % 240Pu); реакторный плутоний (содержание 240Pu более 18 %).

В отработавшем топливе реакторов ВВЭР-1000 или PWR содержится ориентировочно от 0,8 до 1% невыгоревшего U235 и от 0,95 до 1,2% плутония; примерно 3–4% массы топлива составляют продукты деления, остальные 94–95% – U238. Плутоний неизбежно нарабатывается, «горит» в топливе АЭС и вырабатывает электроэнергию даже тогда, когда первоначально в реактор загружается только урановое топливо. Изотопный состав плутония в отработавшем топливе разных реакторов различен. Плутоний из энергетических реакторов обычно называют «гражданским» или «энергетическим», а наработанный в специальных (промышленных) реакторах – «оружейным».

Плутоний самый радиотоксичный элемент из всех актиноидов. Если принять радиологическую токсичность 238U за единицу, то наиболее радиотоксичные элементы образует следующий ряд:

U238 (1,0;) U235 (1,6 ); Ra226 (3,0), Am241 (3,2), Sr90 (4,8), Pu239 (5,0)

Главная особенность использования урано-плутониевого топлива в быстрых реакторах состоит в том, что в его активной зоне процесс деления ядер быстрыми нейтронами сопровождается большим выходом (на 20–27%) вторичных нейтронов, чем в реакторах на тепловых нейтронах. Это создает основную предпосылку для получения высокого значения коэффициента воспроизводства и обеспечивает расширенное воспроизводство ядерного топлива в реакторах-размножителях.

Большое количество экспериментальных данных получено по поведению Pu в природе. Так, например, выяснено, что во многих случаях он очень плохо (с коэффициентами 10-5 – 10-8) переходит из почвы в растения. Этот элемент быстро и прочно фиксируется частицами почвы, а затем очень медленно мигрирует с водными потоками. Попавший в моря и океаны плутоний постепенно осаждается и закрепляется в донных слоях.

Несколько слов о других продуктах деления.

Осколочные родий и рутений содержат только относительно короткоживущие радиоизотопы, поэтому со временем они самоочищаются, становятся практически не радиоактивными и могут использоваться наряду с этими металлами, добытыми из природных источников, Следует отметить, что природные запасы родия весьма ограничены, поэтому техногенный родий, накопленный в ОЯТ, является важным стратегическим ресурсом этого элемента, его количество, накопленное в ОЯТ, близко к его полным природным запасам.

Осколочный палладий содержит долгоживущий радиоизотоп палладий-107 с периодом полураспада в миллионы лет, поэтому техногенный палладий будет иметь невысокую, но постоянную радиоактивность, что позволит использовать его только внутри ядерной отрасли в контролируемых условиях. Имеются разработанные технологические процессы выделения и очистки техногенных платиновых металлов. Конструкционный цирконий входит также в состав материалов ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах и его содержание на тонну ОЯТ около трехсот килограмм.

Самыми проблемными являются изотопы, период полураспада которых сравним с продолжительностью человеческой жизни. В значительных количествах в ОЯТ присутствуют два таких изотопа – стронций-90 и цезий-137. Стронций-90 достаточно долгоживущий изотоп, (Eβ=200кэв, T1\2 = ~ 28 лет) и имеет свойство накапливаться в костях биологического объекта. Цезий-137 опасен как долговременный источник гамма-излучения (Eγ=661кэв, T1\2= ~30лет), представляющий опасность в течение сотни лет. Содержание этих изотопов в ОЯТ составляет примерно три-четыре килограмма на тонну. Цезий и стронций необходимо выделять при любом сценарии переработки. Частично они используются в медицине и промышленности для компактных источников излучения и энергии, но основная масса подлежит окончательной изоляции от окружающей среды, обязательно после длительного контролируемого хранения. Эта операция не представляет серьезной технической проблемы. Полный объем таких отходов, скажем, для двадцати тысяч тонн ОЯТ, составит всего несколько десятков кубометров. Их можно включить в разработанные сейчас минералоподобные матрицы, похожие по свойствам на природный гранит, и обеспечивающие практически полную экологическую безопасность.

Временные интервалы изменения периодов полураспада, определяющих радиационную обстановку продуктов деления, показаны в таб. 6. 2.

Таблица 6.2. Определяющие радионуклиды ОЯТ

|

Временной интервал, лет |

Определяющие радионуклиды |

|

До 100 |

Fe-55, Co-58, Ni-59, Sr-90, Ru-106, Sb-125, Cs-134,137, Ce-144, Pm-147, Eu-154,155 |

|

100-1000 |

Sm-151, Co-60, Cs-137, Ni-59,63 |

|

1000-10000 |

Pu-239,240, Am-241 |

|

1·104 ÷ 1·105 |

Np-237, Pu-239,240, Am-243, C-14, Ni-59, Zr-93, Nb-94 |

|

>1·105 |

I-129, Tc-99, Pu-239. |