- •1. Состав работ при трассировании линейных сооружений.

- •2. Состав работ при гидрогеологических изысканиях

- •3. Способы разбивки сооружений в плане и их точность.

- •4. Вынос проектной отметки, разбивка наклонных линий и площадок нивелиром.

- •5. Классификация осей сооружений. Разбивка осей от пунктов строительной сетки.

- •6. Строительная обноска, назначение и требование к ее построению.

- •7. Геодезические работы при рытье котлованов и траншей.

- •8. Геодезические работы при устройстве монолитных и сборных фундаментов.

- •9. Геодезические работы при монтаже сборных ж/б и стальных конструкций.

- •10. Способы выверки вертикальных конструкций и их точность.

- •11. Исполнительные съёмки, их назначение и состав работ.

- •12. Системы координат, применяемые в инженерно-геодезических работах.

- •13. Плановые инженерно-геодезические сети на территориях городов и строительных площадок

- •14. Строительная сетка. Назначение и требования к точности и проетированию.

- •15. Способы измерения (определения) длин линий строительных сеток

- •16. Высокоточное геометрическое нивелирование. Область применения. Приборы и оборудование.

- •17. Гидростатическое нивелирование. Область применения. Приборы и оборудование.

- •18. Способы определения плановых смещений сооружений. Область применения.

- •19. Способы определения кренов высоких сооружений

- •20. Цель и назначение оценки точности проектов инженерно-геодезических сетей. Способы оценки точности.

- •21. Специальные сети триангуляции (мостовая, гидротехническая, тоннельная), ее особенности.

- •22. Способы ориентирования подземных выработок, их точность.

19. Способы определения кренов высоких сооружений

Для безопасной эксплуатации высотных зданий и сооружений за ними осуществляются постоянные наблюдения за кренами или наклонами здания.

Крены высотных сооружений могут определяться геодезическими методами (теодолитом, нивелиром) и физическими методами (прямыми и обратными отвесами, клинометрами, т. д.).

Геодезические методы обычно применяют для зданий, мачт, дымовых труб, градирен, башен и др. сооружений. Физические методы применяют для исследования деформации гидротехнических сооружений.

Измерение кренов теодолитами.

Для измерения кренов применяют высокоточные теодолиты типа Т0,5 и Т2 и теодолиты средней точности типа Т5, а так же их зарубежные аналоги. Ими измеряют как абсолютную величину крена, так и приращение крена с течением времени.

Способ координат.

Вокруг сооружения на расстоянии от него не менее 2-3 высот сооружения, прокладывают замкнутый полигонометрический ход. Координаты точек хода вычисляют в условной системе координат. На сооружении (на верху) выбирают хорошо видимую точку с 3-4 пунктов полигонометрии. Способом прямой угловой засечки с точек полигонометрического хода периодически (циклами) определяют координаты выбранной точки на сооружении. Затем сравнивая координаты точки в текущем и начальном цикле наблюдений определяют приращение крена за этот период и его направление.

Недостатком способа является то, что нет возможности определить полный крен, определяется только приращение крена с течением времени.

Способ вертикального проектирования.

В этом способе на расстоянии не менее высоты сооружения на 2х взаимно перпендикулярных направлениях закрепляют 2 постоянные станции. Теодолит поочерёдно устанавливают над данными станциями. Выбирают на верху сооружения хорошо заметную точку и теодолитом сносят ее на цоколь здания, фиксируют. Аналогичные наблюдения проводятся на другой станции. С каждой точки определяют частное приращение крена м/у начальным и текущим циклами наблюдений Q: Q = √(q21 + q22)

Для характеристики направления крена по отношению к сторонам света на плане возле вектора крена стрелкой показывают направление меридиана. Точность способа зависит от точности приведения оси вращения инструмента в отвесное положение.

Недостаток способа точно такой же как и способа координат. Нет возможности определить полный крен, определяется только приращение крена с течением времени.

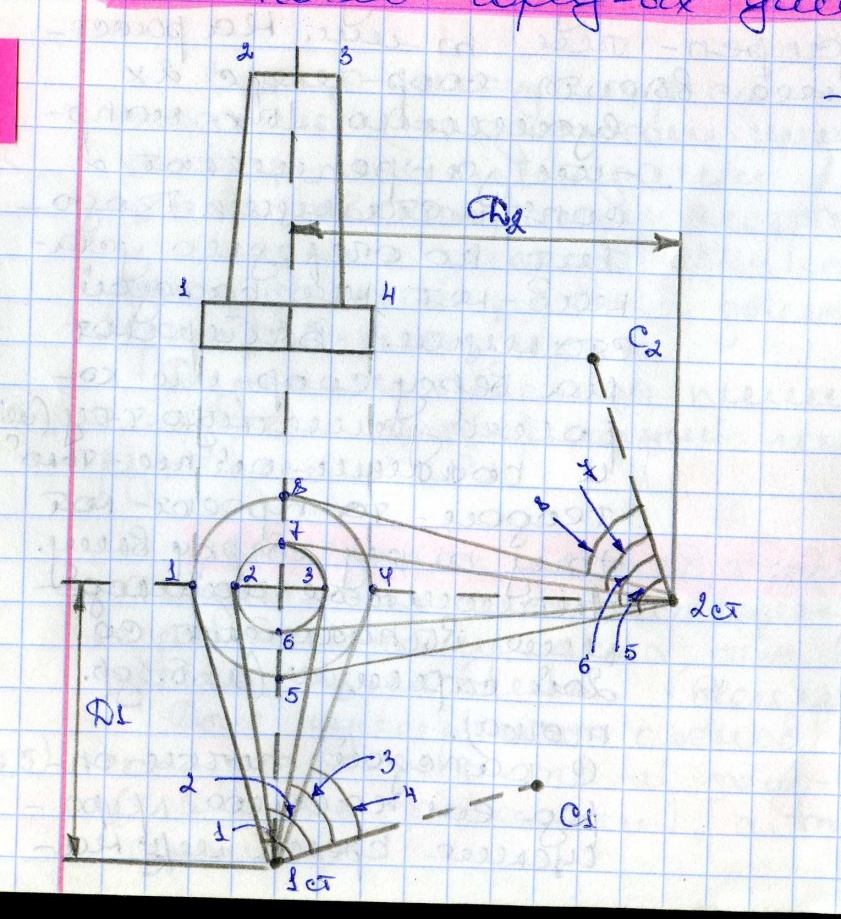

Способ горизонтальных углов (направлений).

На расстоянии 50-100 м от дымовой трубы на 2х взаимно перпендикулярных направлениях закрепляют постоянными знаками Ст.1 и Ст.2. Над этими знаками последовательно устанавливают теодолит средней или высокой точности. На образующей трубы намечают постоянные точки для наблюдений 1-8. Выбирают хорошо видимые удаленные неподвижные точки C1 и С2, на которые выполняется визирование со закреплённых станций. Затем со станций измеряют горизонтальные углы 1 – 8 с необходимой точностью. Кроме того измеряют светодальномером или рулеткой расстояние от Ст.1 и Ст.2 до центра сооружения Д1 и Д2.

Вычисляют полусуммы углов:

a = (1+4)/2 b

= (2+3)/2 т.е. получают углы на центр

верха трубы

и цокольной части.

= (1+4)/2 b

= (2+3)/2 т.е. получают углы на центр

верха трубы

и цокольной части.

По разности этих средних значений находят частный крен трубы:

q1'' = (а - b)" или q1 (мм) = [q1 "/ρ]*Д1

Затем вычисляют a1 = (5+8)/2 b1 = (6+7)/2, а так же q2'' = (а1 – b1)" или q2 (мм) = [q2 "/ρ]*Д2.

Общий крен в обеих плоскостях: Q = √(q21+q22)

Точность измерения кренов сооружения м.б. различной. Величины кренов могут достигать 50 см и более. С течением времени крен может менять свое направление. Определение крена из нивелирования

С помощью нивелира можно определить приращение крена с течением времени. На противоположных направлениях закладывают 4 марки и высокоточным нивелиром определяют осадки здания, частный крен:

q1 = [(SA+SB)/lAB]*h - приращение крена в одной плоскости

q2 = [(SC+SD)/lCD]*h - приращение крена в другой плоскости

S – осадки марок;

l - расстояние м/у марками расположенными в одной плоскости друг против друга;

h - высота сооружения.

Q = √(q21+q22) - общее приращение крена.

Недостатки способа:

1. способ даёт только приращение крена, а не сам крен.

2. невозможно определить величину крена отдельных частей.

Определение крена с помощью прямого отвеса (если что из вопроса 19)