- •44. Фракталы, определение и примеры

- •43. Моделирование и подобие. Получение критериев подобия с помощью метода интегральных аналогов (пример с уравнением Навье-Стокса)

- •42. Моделирование и подобие; динамические аналогии; критерии подобия. Пи-теорема.

- •Компьютерные модели в автоматизированном управлении

- •40. Прямой метод Ляпунова

- •39. Подход к оценке устойчивости по линеаризованным уравнениям.

- •38. Определение устойчивости, устойчивость по Ляпунову

- •37. Инвариантность систем.

- •36. Управляемость и наблюдаемость

- •35.Представление в пространстве состояний и модель «вход-выход»

- •34. Единый подход к линеаризации.

- •33. Общая схема нечеткого вывода.

- •32. Нечеткое представление информации; типовые функции принадлежности, мера нечеткости.

- •31. Факторный анализ

- •30. Метод главных компонент

- •1.Среднее арифметическое переменных

- •7. Считаем дискриминантные функции

- •24. Непараметрическая статистика Манна-Уитни.

- •23. Составление статистических оценок ; анализ наиболее часто используемых законов распределения.

- •22. Составление статистической оценки на основе распределения Колмогорова – Смирнова.

- •21. Составление статистической оценки на основе распределения Фишера.

- •20. Составление статистических оценок ; анализ наиболее часто используемых законов распределения.

- •19. Общий подход к составлению статистических оценок

- •18. Проблема оценки адекватности моделей

- •17. Матричная форма мнк при построении модели (этап проверки адекватности полученной модели).

- •16. Матричная форма мнк при построении модели (этап проверки значимости коэффициентов модели).

- •15. Матричная форма мнк при построении модели (этап оценки коэффициентов модели).

- •13. Метод ранговой корреляции по Спирмэну.

- •12. Виды зависимостей. Корр анализ; коэффициенты частной и множественной корреляции.

- •11. Виды зависимостей. Корр анализ; коэфф парной корр-ии.

- •10.Метод наименьших квадратов - базовый метод получения коэффициентов регрессионных уравнений.

- •9.Виды зависимостей. Регрессионный анализ.

- •8. Классификация задач управления; задача оценивания.

- •Классификация задач управления; задача адаптивного управления

- •Классификация задач управления; задача детерминированного и стохастического управления.

- •Классификация задач управления. Задача идентификации.

- •3.Методология построения детерминированных моделей.

- •4.Основные виды зависимостей.

- •2. Общие подходы к построению моделей с учетом характера исходной информации.

- •Классификация моделей.

- •1. Дискретно - детерминированные модели

- •2. Непрерывно - детерминированные модели

- •3. Дискретно - стохастические модели

- •4. Непрерывно - стохастические модели

35.Представление в пространстве состояний и модель «вход-выход»

П редставление

в пространстве состояний.

dx/dt

=

Ax + Bu + Гd;

x(0)

– начальные условия

y

= Cx

x

- n-мерный вектор состояний; u

-

m-мерный вектор управления; d

-

k-мерный вектор возмущений; y

- l-мерный

вектор выхода;

А=[n´n]

Г=[n´k]

В=[n´m]

С=[l´n]

редставление

в пространстве состояний.

dx/dt

=

Ax + Bu + Гd;

x(0)

– начальные условия

y

= Cx

x

- n-мерный вектор состояний; u

-

m-мерный вектор управления; d

-

k-мерный вектор возмущений; y

- l-мерный

вектор выхода;

А=[n´n]

Г=[n´k]

В=[n´m]

С=[l´n]

Модель «выход-вход»

![]() -

частотная область

-

частотная область

L - преобразование Лапласа

Преобразование Лапласа - представление в частотной области . Обозначим: f(t) – оригинал; F(s)- изображение.

![]() -

одностороннее преобразование

Лапласа.

Условия, необходимые для

использования преобразования Лапласа:

1.

f(t)

непрерывна на интервале t

³

0,

непрерывность может быть нарушена

только лишь конечным числом разрывов

1-го рода.

2.

f(t) = 0

при t

< 0

3.

f(t)

не должна иметь неограниченного роста

-

одностороннее преобразование

Лапласа.

Условия, необходимые для

использования преобразования Лапласа:

1.

f(t)

непрерывна на интервале t

³

0,

непрерывность может быть нарушена

только лишь конечным числом разрывов

1-го рода.

2.

f(t) = 0

при t

< 0

3.

f(t)

не должна иметь неограниченного роста

По одной и той же передаточной функции можно построить целое семейство уравнений в пространстве состояний. Это происходит потому, что передаточная функция - это рациональная дробь, а числитель и знаменатель ее представлены в виде полиномов, часто имеющих общие корни. При сокращении нарушается эквивалентность представления. Условиям однозначного перехода от частотной области к временной является выполнение условий управляемости и наблюдаемости.

34. Единый подход к линеаризации.

Ф(x) - нелинейный элемент; Примеры нелинейных элементов.

1. Логистическая кривая, сигмоидальная

2.Характеристика зоны нечувствительности.

3. Гистерезис.

у=

Ф(x) -

нелинейная характеристика

![]() -

линеаризованная характеристика

1.

K(s)

- коэффициент статической линеаризации

2. K(d)

- коэффициент динамической (дифференциальной)

линеаризации

3. K(h)

- коэффициент гармонической линеаризации

4.

K(st)

- коэффициент статистической

линеаризации

Коэффициенты типа 1, 2

(k(s),

k(d))

y

= Ф(x)

-

линеаризованная характеристика

1.

K(s)

- коэффициент статической линеаризации

2. K(d)

- коэффициент динамической (дифференциальной)

линеаризации

3. K(h)

- коэффициент гармонической линеаризации

4.

K(st)

- коэффициент статистической

линеаризации

Коэффициенты типа 1, 2

(k(s),

k(d))

y

= Ф(x)

![]()

![]()

![]()

![]()

Коэффициенты типа 3 (k(h)) x(t) = Asin(wt) y =Ф(x)=Ф(Asin(wt))

![]()

![]()

а)

![]()

б)

![]()

![]()

![]()

а)

![]() ;

б)

;

б)

![]()

![]()

![]()

![]()

Используется при создании нелинейных систем уравнений. Коэффициент k(st)

![]() где

x(t)

- случайный процесс

где

x(t)

- случайный процесс

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

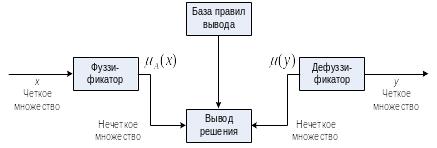

33. Общая схема нечеткого вывода.

Нечеткие правила вывода.

Базовое правило вывода типа "если - то" (англ.: if - then rule) называется также нечеткой импликацией, принимающей форму если x это A, то y это B , где А и В - это лингвистические значения, идентифицированные нечетким способом через соответствующие функции принадлежности для переменных х и у. Часть "х это А" называется условием (предпосылкой), а "у это В" - следствием (заключением).

Нечеткое рассуждение - это процедура, которая позволяет определить заключение, вытекающее из множества правил "если - то".

Такое множество при N переменных Xi может принять вид: если X1 это A1 и X2 это A2 …. и Xn это An, то y это B ,

Структура нечеткой системы с фуззификатором и дефуззификатором.

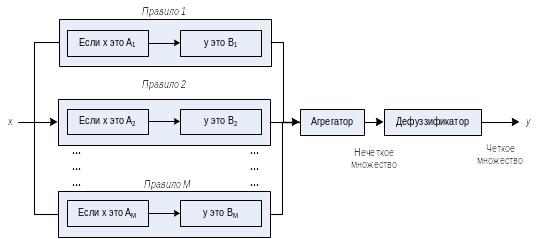

Организация вывода в нечеткой системе при наличии M правил вывода.

Основные этапы нечеткого вывода

Диаграмма деятельности процесса нечеткого вывода.

=>

формирование базы правил => фаззификация

входных переменных => агрегирование

подусловий => активизация подзаключений

=> аккумулирование заключений =>

=>

формирование базы правил => фаззификация

входных переменных => агрегирование

подусловий => активизация подзаключений

=> аккумулирование заключений =>

Формирование базы правил систем нечеткого вывода.

База правил систем нечеткого вывода предназначена для формального представления эмпирических знаний или знаний экспертов в той или иной проблемной области.

В системах нечеткого вывода используются правила нечетких продукций, в которых условия и заключения сформулированы в терминах нечетких лингвистических высказываний рассмотренных выше видов.

Совокупность таких правил называется базами правил нечетких продукций.