- •Обработка измерений

- •Введение

- •Оценка погрешностей измерений

- •Абсолютная и относительная погрешности

- •Приборная и случайная погрешности

- •Прямые и косвенные измерения

- •Приборная погрешность прямого измерения

- •Оценка случайной погрешности.

- •Доверительная вероятность и коэффициент Стьюдента

- •Оценка случайной погрешности с помощью программы excel

- •Погрешность косвенного измерения

- •Округление результатов измерений и погрешностей. Запись результата измерений

- •Построение графиков

- •Измерение параметров линейной зависимости

- •Графический способ измерения параметров прямой линии

- •А налитический способ измерения параметров прямой линии

- •Оценка погрешностей измерения параметров прямой линии

- •Построение графиков с помощью программы excel

- •Формулировка выводов

- •Литература

Оценка погрешностей измерения параметров прямой линии

Простейшая методика оценки (k) и (b) состоит в следующем.

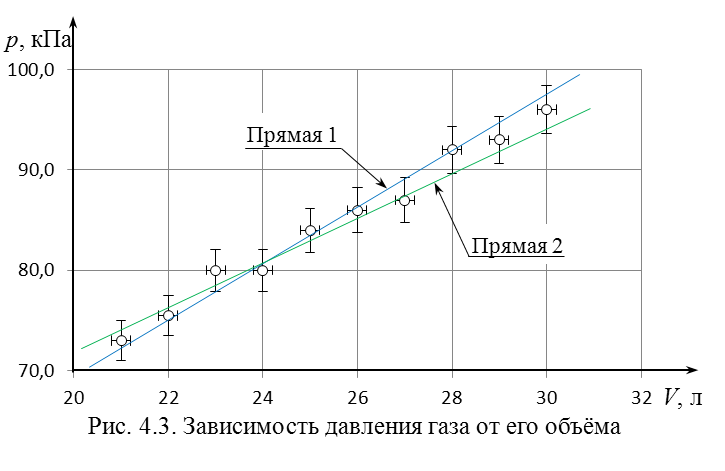

Провести на графике (временно) две вспомогательные прямые линии. Обе они должны пройти через доверительные интервалы экспериментальных точек, но при этом для первой из вспомогательных линий параметры k и b должны быть максимально возможными, поэтому её надо провести как можно круче и выше. Для второй вспомогательной линии значения k и b должны быть минимально возможными, то есть её надо провести как можно более полого и как можно ниже. Образец показан на рисунке 4.3.

И

змерить

описанным выше графическим методом

параметры вспомогательных прямых

(kmax, bmax)

и (kmin, bmin).

змерить

описанным выше графическим методом

параметры вспомогательных прямых

(kmax, bmax)

и (kmin, bmin).Определить погрешности (k) и (b) по формулам:

![]() . (4.7)

. (4.7)

Удалить с графика вспомогательные прямые 1 и 2.

Построение графиков с помощью программы excel

Программа EXCEL позволяет строить графики экспериментальных зависимостей, наносить на них доверительные интервалы, проводить линию по экспериментальным точкам и определять параметры этой линии. В этом параграфе приводятся краткие рекомендации по использованию возможностей EXCEL. Более полную информацию можно получить, обратившись к справке EXCEL или к преподавателю на консультации.

Построение графика

Вкладка «Вставка», группа «Диаграммы», выбрать пункт «Точечная».

В меню «Формат ряда данных» – «Параметры маркера» выбрать пункт «Встроенный», тип – ⃝ (кружок), размер – 5.

Нанесение доверительных интервалов

Вкладка «Макет», группа «Анализ», выбрать пункт «Планки погрешностей».

Проведение линии по экспериментальным точкам

Выделить экспериментальные точки, нажав мышкой на любую из точек, и выбрать в динамическом меню пункт «Добавить линию тренда». Откроется окно «Формат линии тренда», выбрать в нём нужное.

Определение параметров экспериментальной линии

В окне «Формат линии тренда» поставить флажок против опции «Показывать уравнение на диаграмме». В частности, если линия тренда – прямая, то уравнение линии даёт параметры k и b.

Есть и второй способ определения параметров прямой линии – с помощью функции ЛИНЕЙН. Аргументы функции: столбец значений (xi) и столбец значений (yi). Результат: два числа k и b. Эти числа программа ЛИНЕЙН находит методом наименьших квадратов, описанным в п. 4.2. Если надо узнать только значение углового коэффициента k, то можно воспользоваться функцией НАКЛОН, а если надо узнать только значение свободного члена b, то можно воспользоваться функцией ОТРЕЗОК.

Формулировка выводов

Выводы – одна из важнейших частей лабораторной работы. Это результат анализа полученной информации. То, как написаны выводы, свидетельствует о понимании экспериментатором сущности проделанной им работы и об умении анализировать результаты своей деятельности. Поэтому выводы надо тщательно продумать и сформулировать.

Прежде всего, прочитайте цель работы и задание (задания). Поймите, достигнута ли в ходе лабораторной работы цель и выполнено ли задание (задания). Если да, то последним пунктом выводов может быть утверждение: «Таким образом, все задания выполнены, и цель работы достигнута». Если цель работы не достигнута, или достигнута не полностью, то надо написать именно это – например, «Таким образом, задание 1 выполнено, но задание 2 из-за недостатка времени не выполнено, так что цель работы достигнута частично».

Главные принципы при формулировке выводов: структурированность, лаконичность, точность и аргументированность.

Структурированность означает, что выводы сформулированы в виде нескольких пунктов 1) … 2) … и т.д. Каждый пункт – это отдельный вывод.

Все утверждения в выводах должны быть аргументированы.

В частности, написать фразу «Цель работы достигнута» можно только после того, как приведён конкретный результат, полученный в ходе экспериментов. Пример.

В ходе работы исследована зависимость амплитуды затухающих колебаний физического маятника A от времени t. График экспериментальной зависимости lnA от t имеет вид прямой линии, что подтверждает экспоненциальный характер убывания амплитуды колебаний со временем.

Экспериментально установлено, что период затухающих колебаний физического маятника T с течением времени не изменяется – см. таблицу ….

Таким образом, оба поставленных задания выполнены, и цель работы достигнута.

Лаконичность означает, что в выводах нет лишних утверждений, не относящихся к конкретным результатам, достигнутым в ходе эксперимента.

Например, если цель работы – измерение объёма детали и в процессе измерений использовался штангенциркуль, то не надо писать фразу «В ходе лабораторной работы я научился пользоваться штангенциркулем». Гораздо более информативной является такая фраза: «Объём детали измерен с погрешностью 5%, то есть точность измерений – средняя. Главный источник погрешности – штангенциркуль, класс точности которого 0,1 мм. Если использовать штангенциркуль с более высоким классом точности или микрометр, то погрешность может быть в несколько раз ниже».

Другой пример. Цель работы: проверка второго закона Ньютона, в выводе написано: «Второй закон Ньютона состоит в том, что ускорения, которые приобретают тела, пропорциональны сумме сил, действующих на эти тела. Таким образом, …» То, что сформулировал Ньютон, это – результат его работы, поэтому формулировать закон Ньютона можно (и нужно!) в разделе «Краткая теория», но не в выводах. В выводе же можно написать, например, так.

В ходе лабораторной работы экспериментально исследована зависимость между ускорением a, приобретаемым грузом, и результирующей силой F, действующей на груз. График на рисунке … показывает, что эта зависимость прямо пропорциональная. Следовательно, проделанные эксперименты подтверждают второй закон Ньютона (…).

Задание выполнено, и цель работы достигнута.

Третий пример. «Проведя лабораторную работу, мы экспериментальным путём провели измерения и вычисления, которые записали в таблицу 5.2. Затем мы построили два графика, которые требуются согласно заданию 3. …» Во-первых, в этом фрагменте выводов есть совершенно лишние слова «экспериментальным путём провели измерения», ведь измерения всегда проводятся только экспериментальным путём. Во-вторых, в этом фрагменте есть явная ошибка: «экспериментальным путём провели … вычисления». В третьих, не надо перечислять, что экспериментатор делал, а надо указать, что он получил в результате своих действий. Вот образец лаконичного и ясного вывода: «График экспериментальной зависимости показателя преломления света n от его длины волны показывает, что стекло, из которого сделана призма, обладает в оптическом диапазоне нормальной дисперсией, так как с ростом значение n уменьшается».

Точность выводов означает, что утверждения должны быть однозначными, ясными и понятными.

Пример. «Измерения диода и транзистора показали, что p-n переход даёт обратный ток, коллекторную и сеточную характеристику. А также сопротивление p-n перехода растёт и дырки диффундируют.»

В-первых, этот вывод не структурирован и больше всего напоминает свалку, куда навалена самая разномастная информация.

В-вторых, попытка разобрать эту кучу оказывается безрезультатной из-за неточности формулировок. А) «Измерения диода и транзистора …» – это бессмыслица, так как измерять можно не предмет, а какие-то физические величины. Например, можно измерять силу тока через диод или напряжение между эмиттером и базой в транзисторе. Б) «p-n переход даёт обратный ток, коллекторную и сеточную характеристику» – это сказано очень туманно и неконкретно. Следовало бы данную фразу превратить в три конкретных вывода. Первый вывод – о том, что дало исследование обратного тока в диоде. Второй вывод – о том, какой характер имеет коллекторная характеристика транзистора. Третий вывод можно было бы посвятить сеточной характеристике, но понятие сеточной характеристики неприменимо ни для диода, ни для транзистора, это – явная ошибка. В) «Сопротивление p-n перехода растёт…» Что это значит? Сопротивление растёт с течением времени? Или, может, оно растёт при изменении каких-то параметров схемы? Г) «Дырки диффундируют.» Куда они диффундируют, откуда это следует и зачем об этом написано?

Все лабораторные работы в зависимости их цели можно разделить на три типа: исследовательские работы, измерительные и комплексные. Для каждого из этих типов и выводы имеют свои особенности.

Если работа – исследовательская, то в выводах надо написать, что исследовано, о чём свидетельствуют результаты исследований и чем они объясняются. Например, эксперименты подтвердили какой-то физический закон или закономерность. Или в ходе экспериментальных исследований получен результат, причиной которого является … (указать конкретную причину). Образцы приведены в пунктах 6.3 и 6.4.

Цель измерительной работы состоит в измерении какой-то константы или какого-то параметра изучаемого объекта. Например, надо измерить универсальную газовую постоянную. Другой пример: измерить длины волн в спектре излучения водородной лампы. Результатом измерительной лабораторной работы является число (или несколько чисел) и очень важно указать достоверность результата, то есть оценить его погрешность и сравнить результат с информацией, которую можно найти в справочниках. При этом в выводах надо дать оценку использованному в работе методу измерений. По величине относительной погрешности δ методы измерений делятся на следующие классы:

грубый метод, если δ > 10%,

метод средней точности, если 1% < δ < 10%,

метод высокой точности, если δ < 1%.

Пример выводов в измерительной работе.

В ходе лабораторной работы измерен методом Чайлда-Ленгмюра удельный заряд электрона. Результат измерения:

![]() .

.

Полученный результат согласуется со справочной информацией. Например, в задачнике И.Е. Иродова приведено следующее значение удельного заряда электрона:

(И.Е. Иродов. Задачи по общей физике. –

СПб.: изд-во «Лань», 2001), и это число

попадает в доверительный интервал,

указанный в выводе 1.

(И.Е. Иродов. Задачи по общей физике. –

СПб.: изд-во «Лань», 2001), и это число

попадает в доверительный интервал,

указанный в выводе 1.Так как погрешность измерения больше 10%, то метод Чайлда-Ленгмюра измерения является грубым. Правда, причина низкой точности измерений состоит, возможно, не в самом методе, а в том, что геометрические размеры диода и его элементов даны с погрешностью 10%.

Задание выполнено, и цель работы достигнута.

Комплексная лабораторная работа – это сочетание исследовательской и измерительной работ. Поэтому и выводы в такой работе должны быть комплексными, то есть содержать выводы о результатах исследований и выводы о проделанных измерениях.

Если желание сделать выводы точными, ясными и аргументированными приводит к тому, что они занимают целую страницу или даже больше, то нарушается принцип лаконичности. В этом случае целесообразно ввести в отчёт специальный пункт «Анализ» или «Анализ полученных результатов». По существу, анализ – это тоже выводы, вытекающие из полученных экспериментальных данных, но в пункте «Анализ» эти выводы можно сформулировать более подробно, а в пункте «Выводы», не повторяя анализ, но основываясь на нём, сформулировать в сжатом виде результаты анализа.