- •Общая теория статистики

- •Глава 1. Понятие о статистике................. 13

- •Глава 2. Организация статистики. Статистическое наблюдение ...... 32

- •Глава 3. Статистические показатели ............. 82

- •Глава 4. Представление статистических данных: таблицы и графики. 100

- •Глава 5. Средние величины и изучение вариации. ... 120

- •Глава 6. Группировка........................ 172

- •Глава 7. Выборочное наблюдение. Испытание статистических гипотез .. 214

- •Глава 8. Статистическая проверка гипотез........ 270

- •Глава 9. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей . . . 320

- •Глава 10. Системы регрессионных уравнений....... 392

- •Глава 11. Статистический анализ неколичественных переменных . 411

- •Глава 12. Статистическое изучение динамики....... 445

- •Глава 13. Индексы ........................... 526

- •Глава 14. Статистическое изучение структуры совокупности и ее изменений ... 597

- •Предисловие

- •Глава 1. Понятие о статистике

- •1.1. Что такое статистика

- •1.2. Статистическая закономерность. Статистические совокупности

- •1.3. Признаки и их классификация

- •1.4. Определение предмета статистики — основа статистической методологии

- •Рекомендуемая литература

- •2 Глава. Организация статистики. Статистическое наблюдение

- •2.1. Организация государственной статистики в Российской Федерации

- •2.2. Важнейшие международные организации и их статистические службы

- •2.3. Требования, предъявляемые к собираемым данным. Формы организации и виды статистического наблюдения

- •2.4. Подготовка статистического наблюдения

- •2.5. Статистическая отчетность

- •2.6. Ошибки статистического наблюдения. Методы контроля данных наблюдения

- •2.7. Реформирование российской государственной Статистики

- •Рекомендуемая литература

- •3. Глава. Статистические показатели

- •3.1. Сущность и значение статистических показателей.

- •3.2. Классификация статистических показателей

- •3.3. Общие принципы построения относительных статистических показателей

- •3.4. Понятие о системах статистических показателей

- •3.5. Функции статистических показателей

- •Рекомендуемая литература

- •4 Глава. Представление статистических данных: таблицы и графики

- •4.1. Статистические таблицы

- •4.2. Основные виды графиков

- •4.3. Картограммы и картодиаграммы

- •Рекомендуемая литература

- •5 Глава. Средние величины и изучение вариации

- •5.1. Однородность и вариация массовых явлений

- •5.2. Средняя арифметическая величина

- •5.3. Другие формы средних величин

- •5.4. Средняя величина как выражение закономерности

- •5.5. Вариация массовых явлений

- •5.6. Построение вариационного ряда. Виды рядов. Ранжирование данных

- •5.7. Структурные характеристики вариационного ряда

- •5.8. Показатели размера и интенсивности вариации

- •5.9. Моменты распределения и показатели его формы

- •5.10. Предельно возможные значения показателей вариации и их применение

- •Рекомендуемая литература

- •6 Глава. Группировка

- •6.1. Значение и сущность группировки

- •6.2. Виды группировок

- •6.3. Многомерные группировки

- •Рекомендуемая литература

- •7 Глава. Выборочное наблюдение. Испытание статистических гипотез

- •7.1. Причины применения выборочного наблюдения. Дескриптивная статистика и статистический вывод

- •7.2. Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки. Виды выборки

- •7.3. Ошибка выборки

- •7.4. Влияние вида выборки на величину ошибки выборки

- •7.5. Задачи, решаемые при применении выборочного метода

- •7.6. Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность

- •7.7. Малая выборка

- •7.8. Примеры применения выборочного метода

- •Рекомендуемая литература

- •8 Глава. Статистическая проверка гипотез

- •8.1. Общие понятия

- •8.2. Проверка гипотезы о законе распределения

- •8.3. Проверка гипотезы о связи на основе критерия x2 (хи-квадрат)

- •8.4. Проверка гипотезы о средних величинах

- •8.5. Основы дисперсионного анализа

- •8.6. Некоторые непараметрические критерии

- •Рекомендуемая литература

- •9 Глава. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей

- •9.1. Понятие о статистической и корреляционной связи

- •9.2. Условия применения и ограничения корреляционно-регрессионного метода

- •9.3. Задачи корреляционно-регрессионного анализа и моделирования

- •3. Задана прогнозирования возможных значений результативного признака при задаваемых значениях факторных признаков.

- •9.4. Вычисление и интерпретация параметров парной линейной регрессии

- •9.5. Статистическая оценка надежности параметров парной регрессии и корреляции

- •9.6. Применение линейного уравнения парной регрессии

- •9.7. Вычисление параметров парной линейной регрессии на основе аналитической группировки

- •9.8. Параболическая корреляция

- •9.9. Гиперболическая корреляция

- •9.10. Множественное уравнение регрессии

- •9.11. Меры тесноты связей в многофакторной системе

- •9.13. Корреляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе

- •Рекомендуемая литература

- •10 Глава. Системы регрессионных уравнений

- •10.1. Понятие о системах регрессионных уравнений

- •10.2. Проблемы решения систем взаимосвязанных уравнений

- •10.4. Косвенный метод наименьших квадратов

- •10.5. Двойной метод наименьших квадратов

- •Рекомендуемая литература

- •11 Глава. Статистический анализ неколичественных переменных

- •11.1. Зависимость методов измерений связей от уровня измерения переменных

- •11.2. Измерение связи между двумя дихотомическими переменными

- •11.5. Другие меры связей между номинальными переменными

- •11.6. Коэффициенты корреляции рангов

- •Рекомендуемая литература

- •12 Глава. Статистическое изучение динамики

- •12.1. Виды динамических рядов. Сопоставимость данных в изучении динамики

- •12.2. Элементы динамики: основная тенденция и колебания

- •12.3. Показатели, характеризующие тенденцию динамики

- •12.4. Особенности показателей динамики для рядов, состоящих из относительных уровней

- •12.5. Средние показатели тенденции динамики

- •12.6. Методы выявления типа тенденции динамики

- •12.7. Методика измерения параметров тренда

- •12.8. Методика изучения и показатели колеблемости

- •12.9. Измерение устойчивости в динамике

- •12.10. Сезонные колебания и полное разложение дисперсии уровней динамического ряда

- •12.11. Прогнозирование на основе тренда и колеблемости

- •12.12. Корреляция рядов динамики

- •Рекомендуемая литература

- •13 Глава. Индексы

- •13.1. Понятие индекса

- •13.2. Индекс как показатель центральной тенденции (индекс средний из индивидуальных)

- •13.3. Агрегатные индексы. Система индексов

- •13.4. Свойства индексов

- •13.5. Индексный анализ взвешенной средней. Индекс структуры

- •13.6. Построение индексов при обобщении данных по единицам совокупности и по элементам

- •13.7. Границы и условия применения индексного метода

- •13.8. Комплексное использование индексного и регрессионного методов анализа

- •13.9. Примеры использования индексов в экономико-статистических расчетах

- •Рекомендуемая литература

- •14 Глава. Статистическое изучение структуры совокупности и ее изменений

- •14.1. Показатели простой (одномерной) структуры

- •14.2. Показатели иерархической (древовидной) структуры

- •14.3. Показатели балансовой структуры

- •14.4. Показатели многомерной структуры с пересекающимися признаками

- •14.6. Показатели концентрации, специализации, монополизации. Многомерная структура

- •14.7. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры

- •14,8. Ранговые показатели изменения структуры

- •Рекомендуемая литература

- •Приложения

- •1. Статистико-математические таблицы

- •2. Основные принципы официальной статистики в регионе Европейской экономической комиссии

Рекомендуемая литература

{.Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. 2-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2001.

2. Бородин С. А. Эконометрика. Учеб. пособие. — Минск: Новое знание, 2001.

Ъ.ДжонстонДж. Эконометрические методы. — М.: Статистика, 1980.

4. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика: Начальный курс. 2-е изд. — М.: Дело, 2000.

5. Тинтнер Т. Введение в эконометрию. — М.: Финансы и статистика, 1965.

6. Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М.: Статистика, 1978.

7. Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002.

11 Глава. Статистический анализ неколичественных переменных

11.1. Зависимость методов измерений связей от уровня измерения переменных

Рассмотренные методы корреляционного и регрессионного анализов разработаны для переменных, измеренных на интервальной шкале или шкале отношений (см. гл.1) Интерваль ные шкалы могут быть построены лишь для количественных признаков, позволяющих не только упорядочить объекты но и рассчитать величину отличия (интервал) одной степени появления признака от другой. Примерами интервальных шкал могут служить шкалы измерения большинства экономических характеристик.

В случаях, когда можно указать абсолютный нуль на шкале, мы имеем шкалу отношений. По такой шкале можно сопоставляя переменные, заключить, что одно значение больше (меньше) другого в два раза и т.п. По шкале отношений можно измерять такие характеристики, как стаж работы заработная плата, результаты голосования, потребление природного газа, окупаемость инвестиций и т.п.

411

411

412

412

413

413

Такого рода данные можно упорядочивать, можно приписать цифровые метки каждому варианту ответа, например: 1; 0,5; 0; -0,5; —1. Но это вовсе не означает, что перспективы развития одних предприятий вдвое лучше или хуже перспектив других предприятий, так как эти данные относятся к порядковым.

Порядковые данные привлекают все больше внимания в связи с построением рейтингов коммерческих банков, высших учебных заведений, торговых и промышленных органи-

414

415

415

11.2. Измерение связи между двумя дихотомическими переменными

Для измерения связи между двумя дихотомическими переменными (т.е. признаками, каждый из которых принимает два значения) данные представляются в виде таблицы сопряженности 2 х 2 (ее называют также четырехпольной таблицей). Например, изучается связь между активностью работы в профсоюзе и уровнем заработной платы (табл. 11.2).

В табл. 11.2 показано, как распределились по категориям 100 работников, по которым были получены данные о зара-

416

417

417

418

418

419

419

420

420

421

421

422

422

423

423

424

424

425

425

426

426

427

427

428

428

429

429

430

430

431

431

432

432

433

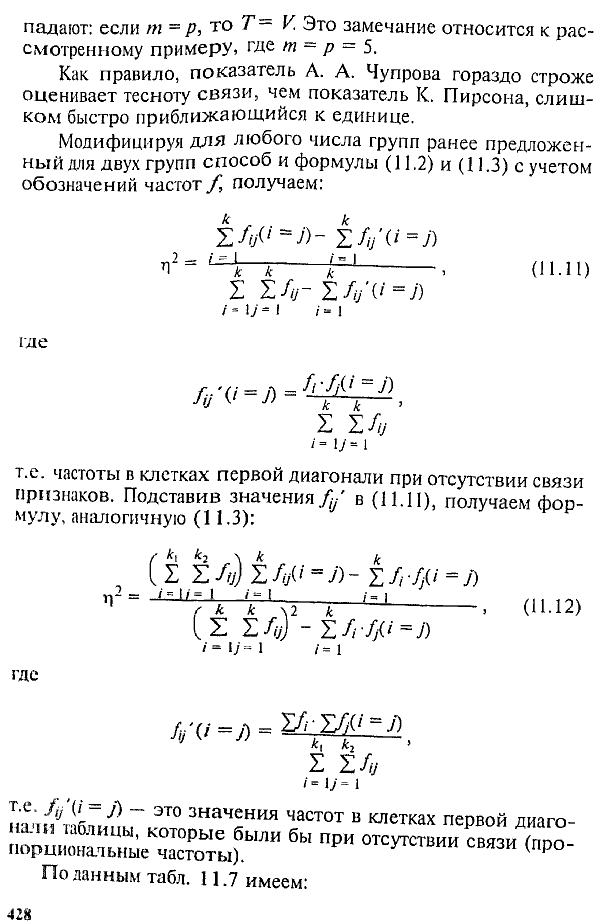

11.5. Другие меры связей между номинальными переменными

434

434

435

436

436

11.6. Коэффициенты корреляции рангов

437

437

Примущество

коэффициента корреляции рангов состоит

в том, что ранжировать можно и по таким

признакам, которые нельзя выразить

численно: можно проранжировать кандидатов

на занятие определенной должности по

профессиональному уровню, по умению

руководить коллективом, по личному

обаянию и т.п. При экспертных оценках

можно ранжировать оценки разных

экспертов и найти их корреляции друг

с другом, чтобы затем исключить из

рассмотрения оценки эксперта, слабо

коррелированные с оценками других

экспертов. Коэффициент корреляции

рангов применяется для оценки устойчивости

тенденции динамики (см. подразд. 12.9).

Примущество

коэффициента корреляции рангов состоит

в том, что ранжировать можно и по таким

признакам, которые нельзя выразить

численно: можно проранжировать кандидатов

на занятие определенной должности по

профессиональному уровню, по умению

руководить коллективом, по личному

обаянию и т.п. При экспертных оценках

можно ранжировать оценки разных

экспертов и найти их корреляции друг

с другом, чтобы затем исключить из

рассмотрения оценки эксперта, слабо

коррелированные с оценками других

экспертов. Коэффициент корреляции

рангов применяется для оценки устойчивости

тенденции динамики (см. подразд. 12.9).

Недостатком коэффициента корреляции рангов является то, что одинаковым разностям рангов могут соответствовать совершенно отличные разности значений признаков (в случае количественных признаков). Поэтому для последних следует считать корреляцию рангов, как и коэффициент знаков Фехнера, приближенными мерами тесноты связи, обладаю-щими меньшей информативностью, чем коэффициент корреляции числовых значений признаков.

Рассчитаем коэффициент корреляции рангов по данным табл. 11.11, Ранги присвоены в соответствии со значениями переменных (см. табл. 9.1).

438

439

439

440

440

Вычислим коэффициент корреляции рангов Кендэла по Данным табл. 11.12.

Таблица 11.12 Ранжирование данных по переменным х и у

Значениям

каждой переменной приписываются ранги.

Ранг 1 устанавливается наименее важному

значению: минимальному — для стимулянт,

т.е. для переменных типа «чем больше,

тем лучше», и максимальному для

дестимулянт, т.е.

Значениям

каждой переменной приписываются ранги.

Ранг 1 устанавливается наименее важному

значению: минимальному — для стимулянт,

т.е. для переменных типа «чем больше,

тем лучше», и максимальному для

дестимулянт, т.е.

441

для переменных типа «чем больше, тем хуже». Если нельзя отдать предпочтение нескольким объектам, то каждому из них присваивается средний ранг, определяемый как средний арифметический из суммы соответствующих мест («связанные ранги»). Скажем, если нельзя отдать предпочтение второму, третьему и четвертому объектам, то каждому из этих

442

442

Таблица 11.13 Расчет коэффициента конкордации

РЕЗЮМЕ

Способы измерения связей между признаками зависят от того, по какой шкале они измерены: номинальной, порядковой, интервальной или шкале отношений.

В собираемых статистических данных непрерывно возрастает доля нечисловой информации. Это объясняется несколькими причинами:

443

стремлением учесть человеческий фактор (в бизнесе, потреблении), выявить ориентации и предпочтения людей;

сбором информации в форме нечисловых данных с тем, чтобы не затронуть количественные показатели, составляющие коммерческую тайну;

использованием рейтингов (банков, предприятий, учебных заведений, политических деятелей и т.д.).

Измерение связи между неколичественными переменными основано на таблице сопряженности — двух- или трехмерном распределении единиц совокупности. Если переменные дихотомические, то данные представляются в таблице 2x2 и вычисляются специальные меры связи: коэффициенты ассоциации, коэффициенты контингенции.

По таблицам сопряженности т х р вычисляются коэффициенты взаимной сопряженности, основанные на тестовой статистике хи-квадрата.

В случае, если нельзя выполнить условия применения статистики хи-квадрат, рекомендуется пользоваться теоретико-информационными мерами связей, основанными на измерении энтропии распределений и количества информации. В качестве мер связей между номинальными переменными используются меры связи: Х-Гутмана, т-Гудмена и Краскала и др.

Корреляция между порядковыми переменными измеряется коэффициентом ранговой корреляции. Широко распространены коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендэла. Меры связей между неколичественными переменными применяются при обработке данных экспертных опросов. Если экспертам нужно оценить объект не по одному, а по нескольким свойствам, то используется коэффициент конкордации.