- •Общая теория статистики

- •Глава 1. Понятие о статистике................. 13

- •Глава 2. Организация статистики. Статистическое наблюдение ...... 32

- •Глава 3. Статистические показатели ............. 82

- •Глава 4. Представление статистических данных: таблицы и графики. 100

- •Глава 5. Средние величины и изучение вариации. ... 120

- •Глава 6. Группировка........................ 172

- •Глава 7. Выборочное наблюдение. Испытание статистических гипотез .. 214

- •Глава 8. Статистическая проверка гипотез........ 270

- •Глава 9. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей . . . 320

- •Глава 10. Системы регрессионных уравнений....... 392

- •Глава 11. Статистический анализ неколичественных переменных . 411

- •Глава 12. Статистическое изучение динамики....... 445

- •Глава 13. Индексы ........................... 526

- •Глава 14. Статистическое изучение структуры совокупности и ее изменений ... 597

- •Предисловие

- •Глава 1. Понятие о статистике

- •1.1. Что такое статистика

- •1.2. Статистическая закономерность. Статистические совокупности

- •1.3. Признаки и их классификация

- •1.4. Определение предмета статистики — основа статистической методологии

- •Рекомендуемая литература

- •2 Глава. Организация статистики. Статистическое наблюдение

- •2.1. Организация государственной статистики в Российской Федерации

- •2.2. Важнейшие международные организации и их статистические службы

- •2.3. Требования, предъявляемые к собираемым данным. Формы организации и виды статистического наблюдения

- •2.4. Подготовка статистического наблюдения

- •2.5. Статистическая отчетность

- •2.6. Ошибки статистического наблюдения. Методы контроля данных наблюдения

- •2.7. Реформирование российской государственной Статистики

- •Рекомендуемая литература

- •3. Глава. Статистические показатели

- •3.1. Сущность и значение статистических показателей.

- •3.2. Классификация статистических показателей

- •3.3. Общие принципы построения относительных статистических показателей

- •3.4. Понятие о системах статистических показателей

- •3.5. Функции статистических показателей

- •Рекомендуемая литература

- •4 Глава. Представление статистических данных: таблицы и графики

- •4.1. Статистические таблицы

- •4.2. Основные виды графиков

- •4.3. Картограммы и картодиаграммы

- •Рекомендуемая литература

- •5 Глава. Средние величины и изучение вариации

- •5.1. Однородность и вариация массовых явлений

- •5.2. Средняя арифметическая величина

- •5.3. Другие формы средних величин

- •5.4. Средняя величина как выражение закономерности

- •5.5. Вариация массовых явлений

- •5.6. Построение вариационного ряда. Виды рядов. Ранжирование данных

- •5.7. Структурные характеристики вариационного ряда

- •5.8. Показатели размера и интенсивности вариации

- •5.9. Моменты распределения и показатели его формы

- •5.10. Предельно возможные значения показателей вариации и их применение

- •Рекомендуемая литература

- •6 Глава. Группировка

- •6.1. Значение и сущность группировки

- •6.2. Виды группировок

- •6.3. Многомерные группировки

- •Рекомендуемая литература

- •7 Глава. Выборочное наблюдение. Испытание статистических гипотез

- •7.1. Причины применения выборочного наблюдения. Дескриптивная статистика и статистический вывод

- •7.2. Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки. Виды выборки

- •7.3. Ошибка выборки

- •7.4. Влияние вида выборки на величину ошибки выборки

- •7.5. Задачи, решаемые при применении выборочного метода

- •7.6. Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность

- •7.7. Малая выборка

- •7.8. Примеры применения выборочного метода

- •Рекомендуемая литература

- •8 Глава. Статистическая проверка гипотез

- •8.1. Общие понятия

- •8.2. Проверка гипотезы о законе распределения

- •8.3. Проверка гипотезы о связи на основе критерия x2 (хи-квадрат)

- •8.4. Проверка гипотезы о средних величинах

- •8.5. Основы дисперсионного анализа

- •8.6. Некоторые непараметрические критерии

- •Рекомендуемая литература

- •9 Глава. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей

- •9.1. Понятие о статистической и корреляционной связи

- •9.2. Условия применения и ограничения корреляционно-регрессионного метода

- •9.3. Задачи корреляционно-регрессионного анализа и моделирования

- •3. Задана прогнозирования возможных значений результативного признака при задаваемых значениях факторных признаков.

- •9.4. Вычисление и интерпретация параметров парной линейной регрессии

- •9.5. Статистическая оценка надежности параметров парной регрессии и корреляции

- •9.6. Применение линейного уравнения парной регрессии

- •9.7. Вычисление параметров парной линейной регрессии на основе аналитической группировки

- •9.8. Параболическая корреляция

- •9.9. Гиперболическая корреляция

- •9.10. Множественное уравнение регрессии

- •9.11. Меры тесноты связей в многофакторной системе

- •9.13. Корреляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе

- •Рекомендуемая литература

- •10 Глава. Системы регрессионных уравнений

- •10.1. Понятие о системах регрессионных уравнений

- •10.2. Проблемы решения систем взаимосвязанных уравнений

- •10.4. Косвенный метод наименьших квадратов

- •10.5. Двойной метод наименьших квадратов

- •Рекомендуемая литература

- •11 Глава. Статистический анализ неколичественных переменных

- •11.1. Зависимость методов измерений связей от уровня измерения переменных

- •11.2. Измерение связи между двумя дихотомическими переменными

- •11.5. Другие меры связей между номинальными переменными

- •11.6. Коэффициенты корреляции рангов

- •Рекомендуемая литература

- •12 Глава. Статистическое изучение динамики

- •12.1. Виды динамических рядов. Сопоставимость данных в изучении динамики

- •12.2. Элементы динамики: основная тенденция и колебания

- •12.3. Показатели, характеризующие тенденцию динамики

- •12.4. Особенности показателей динамики для рядов, состоящих из относительных уровней

- •12.5. Средние показатели тенденции динамики

- •12.6. Методы выявления типа тенденции динамики

- •12.7. Методика измерения параметров тренда

- •12.8. Методика изучения и показатели колеблемости

- •12.9. Измерение устойчивости в динамике

- •12.10. Сезонные колебания и полное разложение дисперсии уровней динамического ряда

- •12.11. Прогнозирование на основе тренда и колеблемости

- •12.12. Корреляция рядов динамики

- •Рекомендуемая литература

- •13 Глава. Индексы

- •13.1. Понятие индекса

- •13.2. Индекс как показатель центральной тенденции (индекс средний из индивидуальных)

- •13.3. Агрегатные индексы. Система индексов

- •13.4. Свойства индексов

- •13.5. Индексный анализ взвешенной средней. Индекс структуры

- •13.6. Построение индексов при обобщении данных по единицам совокупности и по элементам

- •13.7. Границы и условия применения индексного метода

- •13.8. Комплексное использование индексного и регрессионного методов анализа

- •13.9. Примеры использования индексов в экономико-статистических расчетах

- •Рекомендуемая литература

- •14 Глава. Статистическое изучение структуры совокупности и ее изменений

- •14.1. Показатели простой (одномерной) структуры

- •14.2. Показатели иерархической (древовидной) структуры

- •14.3. Показатели балансовой структуры

- •14.4. Показатели многомерной структуры с пересекающимися признаками

- •14.6. Показатели концентрации, специализации, монополизации. Многомерная структура

- •14.7. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры

- •14,8. Ранговые показатели изменения структуры

- •Рекомендуемая литература

- •Приложения

- •1. Статистико-математические таблицы

- •2. Основные принципы официальной статистики в регионе Европейской экономической комиссии

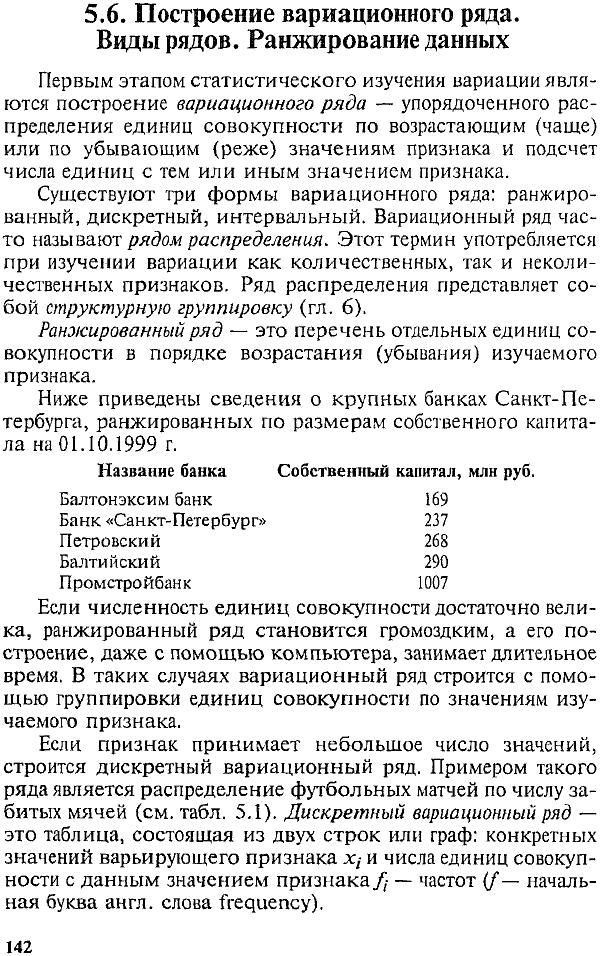

5.6. Построение вариационного ряда. Виды рядов. Ранжирование данных

Первым этапом статистического изучения вариации являются построение вариационного ряда — упорядоченного распределения единиц совокупности по возрастающим (чаще) или по убывающим (реже) значениям признака и подсчет числа единиц с тем или иным значением признака.

Существуют три формы вариационного ряда: ранжированный, дискретный, интервальный. Вариационный ряд часто называют рядом распределения. Этот термин употребляется при изучении вариации как количественных, так и неколичественных признаков. Ряд распределения представляет собой структурную группировку (гл. 6).

Ранжированный ряд — это перечень отдельных единиц совокупности в порядке возрастания (убывания) изучаемого признака.

Ниже приведены сведения о крупных банках Санкт-Петербурга, ранжированных по размерам собственного капитала на 01.10.1999 г.

Название банка Собственный капитал, млн руб.

Балтонэксим банк 169

Банк «Санкт-Петербург» 237

Петровский 268

Балтийский 290

Промстройбанк 1007

Если численность единиц совокупности достаточно велика, ранжированный ряд становится громоздким, а его построение, даже с помощью компьютера, занимает длительное время. В таких случаях вариационный ряд строится с помощью группировки единиц совокупности по значениям изучаемого признака.

142

142

Определение числа групп

Число групп в дискретном вариационном ряду определяется числом реально существующих значений варьирующего признака. Если признак принимает дискретные значения, но их число очень велико (например, поголовье скота на 1 января года в разных сельскохозяйственных предприятиях может составить от нуля до десятков тысяч голов), то строится интервальный вариационный ряд. Интервальный вариационный ряд строится и для изучения признаков, которые могут принимать любые, как целые, так и дробные значения в области своего существования. Таковы, например, рентабельность реализованной продукции, себестоимость единицы продукции, доход на одного жителя города, доля лиц с высшим образованием среди населения разных территорий и вообще все вторичные признаки, значения которых рассчитываются путем деления величины одного первичного признака на величину другого (см. гл. 3).

Интервальный вариационный ряд представляет собой таблицу, состоящую из двух граф (или строк) — интервалов признака, вариация которого изучается, и числа единиц совокупности, попадающих в данный интервал (частот), или долей этого числа от общей численности совокупности (частостей).

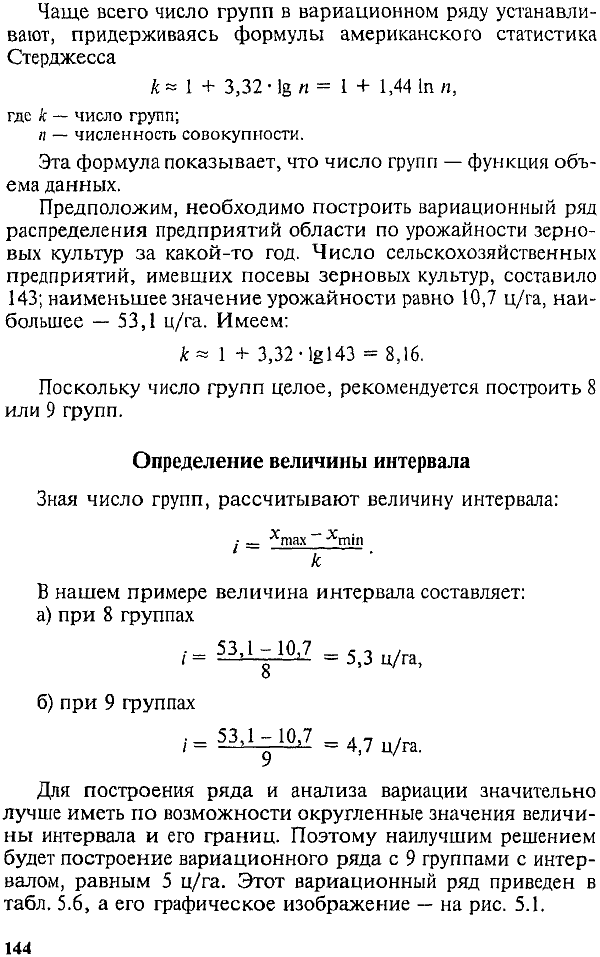

Наиболее часто используются два вида интервальных вариационных рядов: равноинтервальный и равночастотный. Равноинтервальный ряд применяется, если вариация признака не очень сильна, т.е. для однородной совокупности, распределение которой по данному признаку близко к нормальному закону. (Такой ряд представлен в табл. 5.6.) Равночастотный ряд применяется, если вариация признака очень сильна, однако распределение не является нормальным, а, например, гиперболическим (табл. 5.5).

При построении равноинтервального ряда число групп выбирается так, чтобы в достаточной мере отразились разнообразие значений признака в совокупности и в то же время закономерность распределения, его форма не искажалась случайными колебаниями частот. Если групп будет слишком мало, не проявится закономерность вариации; если групп будет чрезмерно много, случайные скачки частот исказят форму распределения.

143

Границы интервалов могут указываться разным образом: верхняя граница предыдущего интервала повторяет нижнюю границу следующего, как показано в табл. 5.5, или не повторяет.

В последнем случае второй интервал будет обозначен как 15,1—20, третий — как 20,1—25 и т.д., т.е. предполагается, что все значения урожайности обязательно округлены до одной десятой. Кроме того, возникает нежелательное осложнение с серединой интервала 15,1—20, которая, строго говоря, уже будет равна не 17,5, а 17,55; соответственно при замене округленного интервала 40—60 на 40,1—60 вместо округленного значения его середины 50 получим 50,5. Поэтому предпочтительнее оставить интервалы с повторяющейся округленной границей и договориться, что единицы совокупности, имеющие значение признака, равное границе интервала, включаются в тот интервал, где это точное значение впервые указывается. Так, хозяйство, имеющее урожайность, равную 15 ц/га, включается в первую группу, значение 20 ц/га — во вторую и т.д.

Равночастотный вариационный ряд необходим при очень сильной вариации признака потому, что при равноинтерваль-ном распределении большая часть единиц совокупности ока-

145

Таблица 5.5

Распределение 100 банков России по балансовой оценке активов на 01.01.2000 г.

Границы интервалов при равночастотном распределении — это фактические величины активов первого, десятого, одиннадцатого, двадцатого и так далее банков.

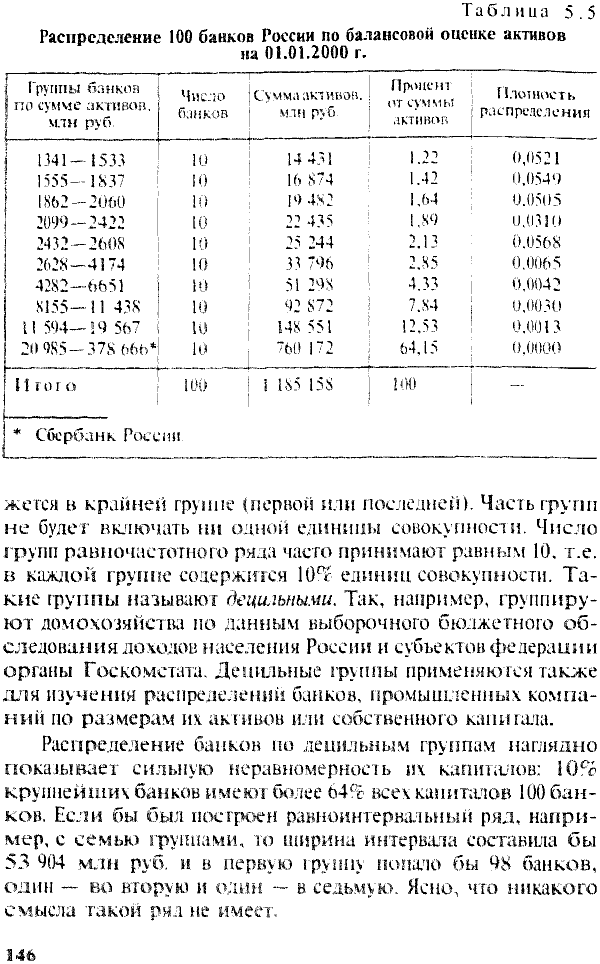

Графическое изображение вариационного ряда

Существенную помощь в анализе вариационного ряда и его свойств оказывает графическое изображение. Интервальный ряд изображается столбиковой диаграммой, в которой основания столбиков, расположенные на оси абсцисс, — это интервалы значений варьирующего признака, а высота столбиков — частоты, соответствующие масштабу по оси ординат. Графическое изображение распределения хозяйств области по урожайности зерновых культур приведено на рис. 5.1. Диаграмма этого рода часто называется гистограммой (гр. histos — ткань).

Данные табл. 5.6 и рис. 5.1 показывают характерную для многих признаков форму распределения: чаще встречаются значения средних интервалов признака, реже — крайние, малые и большие значения признака. Форма этого распределения близка к рассматриваемому в курсе математической статистики закону нормального распределения. Великий русский математик А. М. Ляпунов (1857—1918) доказал, что нор-

Таблица 5.6 Распределение хозяйств области по урожайности зерновых культур

мальное распределение образуется, если на варьирующую переменную влияет большое число факторов, ни один из которых не имеет преобладающего влияния. Случайное сочетание множества примерно равных факторов, влияющих на вариации урожайности зерновых культур, как природных, так и агротехнических, экономических, создает близкое к нормальному закону распределения распределение хозяйств области по урожайности.

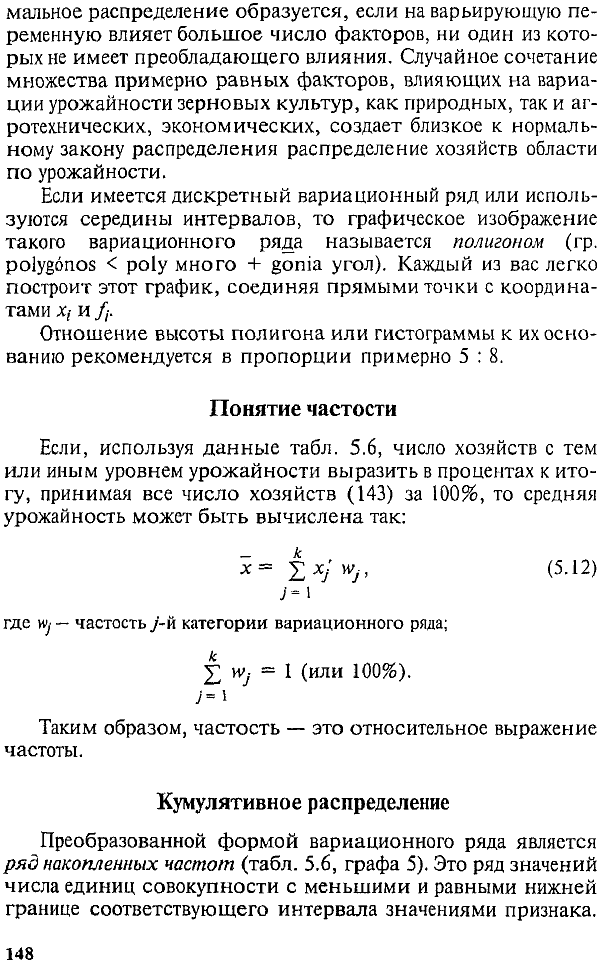

Рис.

5.2. Кумулята и огива распределения

хозяйств по урожайности

Рис.

5.2. Кумулята и огива распределения

хозяйств по урожайности

Такой ряд называется кумулятивным. Можно построить кумулятивное распределение «не меньше, чем», а можно «больше, чем». В первом случае график кумулятивного распределения называется кумулятой, во втором — огивой (рис. 5.2).

Плотность распределения

Если приходится иметь дело с вариационным рядом с неравными интервалами, то для сопоставимости нужно частоты, или частости, привести к единице интервала. Полученное отношение называется плотностью распределения:

149

Плотность

распределения используется как для

расчета обобщающих показателей, так и

для графического изображения вариационных

рядов с неравными интервалами.

Плотность

распределения используется как для

расчета обобщающих показателей, так и

для графического изображения вариационных

рядов с неравными интервалами.