- •Градостроительство западных стран в XX в. Лекция 1 Градостроительство и новые города Западной Европы в XX в.

- •Проблема больших городов Западных стран.

- •1.1Проблема больших городов западных стран.

- •1.2Основные этапы развития градостроительства в профессиональном аспекте.

- •1.3«Афинская хартия» как итог развития градостроительства начала хх века.

- •1.4Стамбульская декларация по населенным пунктам. Принята на Конференции оон по населенным пунктам (Хабитат II), Стамбул, Турция, 3-14 июня 1996 года

- •Градостроительство западных стран в XX в. Лекция 2 Градостроительство начала XX в.

- •Градостроительство сша начала XX в.

- •Новые концепции и тенденции градостроительного развития на рубеже х1х-хх вв.

- •Градостроительные концепции 20-30-х гг.

- •Градостроительство сша начала XX в.

- •2.2. Новые концепции и тенденции градостроительного развития на рубеже х1х-хх вв.

- •Градостроительные концепции 20-30-х гг.

- •2.3.1.Децентрализация

- •2.3.2. «Лучезарный город»

- •Города - Спутники.

- •Новые города в сша.

- •Опыт управлением градостроительным развитием.

- •3.2. Новые города в сша.

- •3.3. Опыт управления градостроительным развитием.

- •Литература

Градостроительные концепции 20-30-х гг.

Мировое градостроительное развитие в общих процессах выделяет следующие основные тенденции:

расширение объектов планирования и проектирования, распространение планов развития агломераций и районов - зарождение регионального планирования;

формирование пространственных концепций поселений на основе новых народнохозяйственных, социальных, строительно-технологических и других факторов;

развитие особой области проектирования и градостроительных преобразований - городских комплексов быстровозводимых жилых домов массового строительства, формирование принципов планировки и застройки этих комплексов;

теоретическое осмысление взаимосвязей планирования и проектирования с административно-управленческими, правовыми и организационно-финансовыми механизмами реализации градостроительных преобразований.

Уже в идеях Э. Говарда предполагалось расширение объекта планирования до системы населенных мест с организацией всего комплекса промышленно-сельскохозяйственного производства. Объектом планирования становился не отдельный город, а территория, объединенная связями производства, расселением, развитием системы городов и поселений. Э. Говард сформулировал три принципа, ставших основой расширения объекта:

необходимость единого тана развития группы населенных мест;

рассмотрение групп городов как иерархических систем расселения;

необходимость формирования управляющих систем (специальных государственных органов), ответственных за процессы развития урбанизированных районов.

2.3.1.Децентрализация

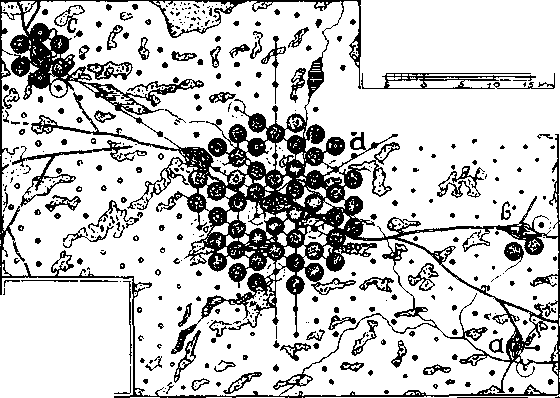

Концепция Э. Глёдена состояла в решении проблем большого города путем его децентрализации, разделения на возможно большее число малых городов. Он спроектировал агломерацию, состоявшую из групп "ячеек" по 100 тыс. человек в каждой, разделенных зелеными массивами (см. рис. 7). Ячейка находилась от места работы не далее чем в 10-15 мин. ходьбы. Каждая ячейка имела доминирующие функции. Одни обслуживали промышленность, другие - торговлю, третьи - ремесла и связанную с ними систему обучения (см. рис. 8). Концепция Глёдена в его стремлении к децентрализации города значительно опередила другие решения. Его ячейки представляли собой малые и средние города.

К развитию этих идей относится также градостроительная концепция Ф.Л. Райта. Райт считал, что повсеместное распространение автомобилей и электричества делает ненужной концентрацию людей в городах. В будущем, говорил он, станет возможной разбросанность не только жилья, но и мест приложения труда. На основе этой идеи Райт предложил разрабатывать и внедрять в жизнь низкоплотные поселения, которые он называл "Бродакр-Сити". Каждый дом в этих поселениях имел не менее 0,4 га земли. Дома соединялись автодорогами. Вдоль дорог предлагалось организовать заправочные станции, соединенные с торговыми центрами.

2.3.2. «Лучезарный город»

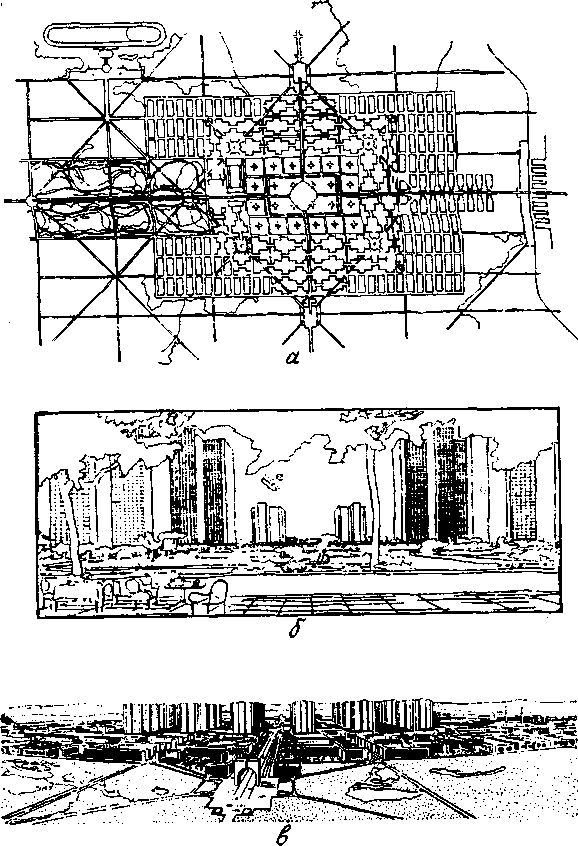

Новые пространственные концепции города наиболее ярко проявились в проектах и теоретических идеях Ле Корбюзье, и прежде всего в ряде проектов, получивших название "Лучезарный город ".

В проекте "Лучезарного города", представленном на конгрессе (ЛАМ в Брюсселе (1930 г.), Ле Корбюзье противопоставил органическое регулярное развитие традиционному концентрическому. Общая градостроительная концепция Ле Корбюзье может характеризоваться следующими основными принципами. Высотная застройка дает возможность озеленить территорию города. Первый этаж зданий остается без заполнения. Территория города оказывается большой прогулочной территорией для пешеходов, тем более что одни транспортные пути спрятаны под землю, а другие подняты над нею. Эти принципы Ле Корбюзье развивал в своих работах и далее. Решая проблему освобождения земли для пешеходов и создания озелененных крыш и открытых этажей, архитектор проектировал и широко пропагандировал новый тип здания с несущим каркасом и монолитными перекрытиями, позволявшими создать свободную планировку этажей, освободить землю и некоторые уровни здания для создания открытых площадок.

Композиционные приемы Ле Корбюзье основаны на эстетических принципах модернизма. Поэтому планировочная организация городов Ле Корбюзье подчеркнуто геометризи-рованная, упорядоченная. Многократно воспеты им ясные геометрические построения, прямые линии, отвечающие представлениям о рациональности.

Впоследствии Ле Корбюзье отошел от жестко геометризированных планировочных схем.

В основе первых градостроительных поисков Ле Корбюзье находились все же не столько пространственно-композиционные, эстетические идеи, сколько соображения оздоровления жизни, создания полноценной среды для физического и духовного развития людей. Связанные с созданием этой среды развитые им представления о плотности застройки, о создании озелененных, свободных, продуваемых ветром территорий для отдыха и прогулок населения, об организации сетей учреждений для повседневного обслуживания, о дифференциации пешеходного движения и транспорта, получившие отражение в градостроительных проектах и теоретических публикациях Ле Корбюзье 20-30-х гг., детально обсуждались на международных конгрессах и в значительной степени повлияли на последующее развитие градостроительства в XX в.

Основные принципы формирования нового города отражены в следующих положениях.

Традиционный город устарел из-за все увеличивающихся размеров и возрастающей перенаселенности центра. По мере концентрического роста города все более усложняются связи с центром, куда стремятся различные фирмы.

Перенаселенность может быть устранена увеличением плотности. При анализе в одних случаях плотность требует увеличения в определенных пределах, в других - уменьшения. Местами возникают очень высокие плотности (до 1000 человек на акр), обусловленные значительным количеством населения в высотных зданиях. Для них Ле Корбюзье отводил до 95 % территории. При этом значительные пространства оставались незастроенными.

Важны распределения плотностей внутри города. В связи с развитием транспорта плотность в центре могла бы уменьшаться, а на окраинах - возрастать. Вблизи центра концентрировались и места расположения объектов труда. Ле Корбюзье предлагал равномерно распределять их по всему городу. Это позволило бы снизить давление на центральные деловые районы с последующим изменением их функций.

Организация города давала возможность создать новую, высокоэффективную городскую транспортную систему, состоящую из железнодорожных линий и эстакадных автодорог, проложенных выше уровня земли, но ниже уровня, на котором живет население.

В основе первых градостроительных поисков Ле Корбюзье находились все же не столько пространственно-композиционные, эстетические идеи, сколько соображения оздоровления жизни, создания полноценной среды для физического и духовного развития людей. Связанные с созданием этой среды развитые им представления о плотности застройки, о создании озелененных, свободных, продуваемых ветром территорий для отдыха и прогулок населения, об организации сетей учреждений для повседневного обслуживания, о дифференциации пешеходного движения и транспорта, получившие отражение в градостроительных проектах и теоретических публикациях Ле Корбюзье 20-30-х гг., детально обсуждались на международных конгрессах и в значительной степени повлияли на последующее развитие градостроительства в XX в.

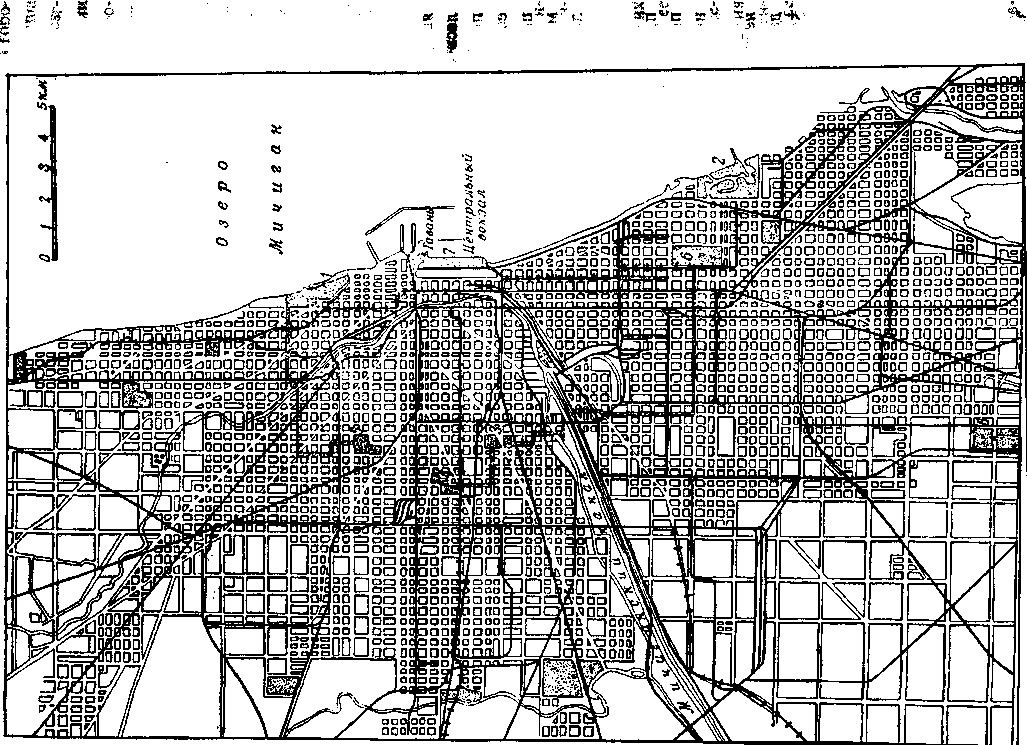

Рис. 1. Чикаго. План современного города. Цифрами указаны основные парки, черными линиями - железные дороги

Рис. 2. Типовая планировка городов штата Иллинойс

Рис. 3. Нью-Йорк. План центрального парка: А - нижний пруд; Б - озера; В - бассейн ж

для детских корабликов; Г - старые резервуары; Д - новый резервуар; Е - так низ. $>

Харламское море; 1 - площадки для игр; 2 - детская площадка; 3 - теннисная площадка; ^

4 - фонтан и терраса; 5 - холм Богардус; 6 - холм Винцента

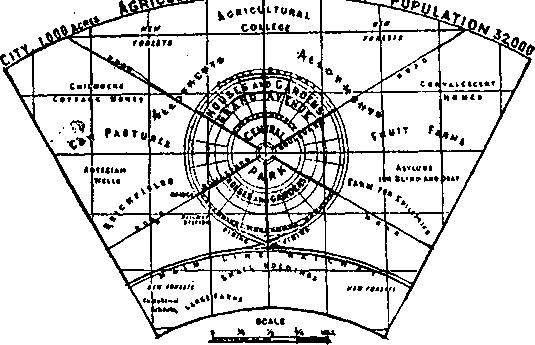

Рис. 4. План города-сада Э. Говарда. Вокруг города размещены сельскохозяйственные территории, площадь которых впятеро превышает площадь самого города. Внизу фрагмент города-сада Э. Говарда и его центр. Жилая единица на 5000 жителей с обслуживанием и промышленностью. В обширном центральном парке диаметром 900 м размещаются главные общественные здания города

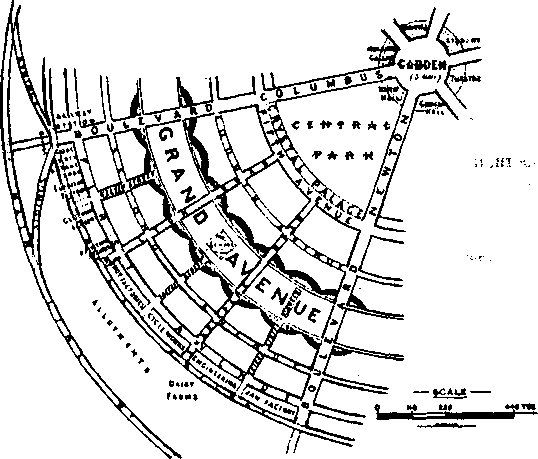

Рис. 5. План города-сада Лечуорт в Англии. (Б. Паркер, Р. Энвин). Планировка центральной части города.

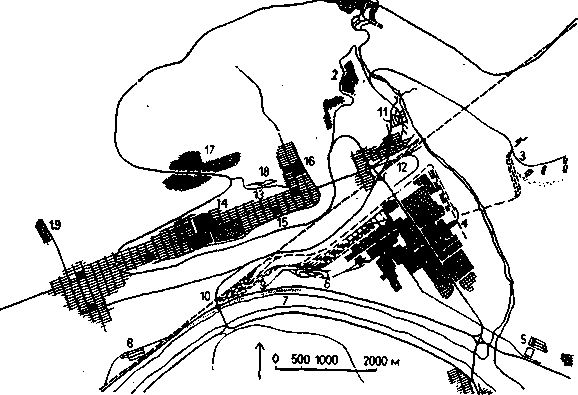

Рис. 6. Проект индустриального города Т. Гарнье (1917 г.): 1 - гидроэлектростанция; 2 - ткацкие фабрики; 3 - рудники; 4 - металлургические заводы, автомобильный завод и т.д.; 5 - завод огнеупорных материалов; 6 - полигон испытаний автомобилей; 7 - обработка отходов; 8 - бойни; 9 - товарная станция металлургических заводов; 10 - пассажирская станция; 11 - старый город; 12 - главный железнодорожный вокзал; 13 - жилые районы; 14 - общегородской центр; 15 - начальные школы; 16 - профессиональные училища; 17 - больницы и санатории; 18 - здания общественного назначения и парк; 19 - кладбище

Рис. 7. Схема планомерного заселения. Э. Глёден, 1923 г. Сущность концепции состоит в формировании групп «городских ячеек», в значительной степени самостоятельных, разделенных территориями сельскохозяйственного назначения.

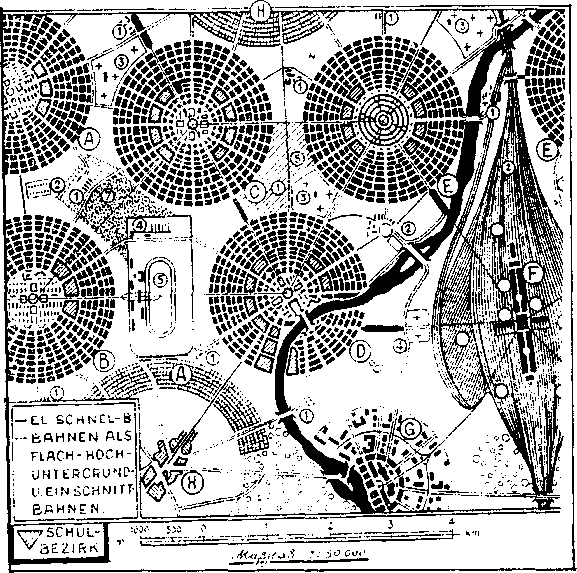

Рис. 8. Фрагмент схемы планомерного заселения Э. Глёдена. Отдельные городские ячейки различаются по функциям: А - административный город; В - академический город; С - город оптовой торговли; Д -реконструированный средневековый город - центр ремесел; Е - город заводов; Р - город железных дорог; О - центральные бойни с поселком для работников

Рис. 9. Современный город. Проект на 3 млн жителей. Ле Корбюзье и П. Жаннере, 1922 г.: а - план; б - вид центрального района с севера; в - перспектива

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНЫХ СТРАН В XX в.

Лекция 3

Новые города.

План лекции: