- •Тема: Психология управления конфликтными ситуациями в деятельности руководителя.

- •Содержание лекционного занятия

- •Выделяют следующие типы конфликтогенов:

- •Структура конфликта включает основные и дополнительные компоненты.

- •Типология конфликтов

- •Динамика конфликта

- •Причины конфликтов

- •Управление конфликтами

- •Алгоритм деятельности руководителя в процессе управления конфликтами

- •Ошибочные действия руководителей при разрешении конфликтной ситуации

- •Нарушения служебной этики

- •Нарушения трудового законодательства

- •Несправедливая оценка подчиненных

- •Действия руководителя в конфликтных ситуациях Четыре вопроса

- •Когда приступать к действиям?

- •Как вести себя в общении с конфликтующими.

- •1. Постоянная работа по улучшению условий труда, совершенствованию его оплаты, улучшению организации производства, улучшению бытовых условий работников.

- •2. Строгое следование не только духу, но и букве трудового законодательства.

- •3. Соблюдение служебной этики.

- •4. Учет ожиданий подчиненных.

- •Вопросы для опроса по теме

- •Упражнение (стратегии (тактики) поведения в конфликтной ситуации)

- •Опросник

- •Подведение итогов

- •Контрольная работа «Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации»

- •1. Дайте определения следующим понятиям:

- •4. Дайте определение следующих понятий:

- •5. Укажите причины возникновения конфликтных ситуаций, характерные для следующих типов межличностных отношений:

Динамика конфликта

Важной характеристикой конфликта является его динамика. Динамика конфликта как сложного социального явления находит свое отражение в двух понятиях: этапы конфликта и фазы конфликта.

Этапы конфликта отражают существенные моменты, характеризующие развитие конфликта от его возникновения и до разрешения. Поэтому знание основного содержания каждого из этапов конфликта важно для её прогнозирования, оценки и выбора технологий управления этим конфликтом

Первый этап. Возникновение и развитие конфликтной ситуации. Конфликтная ситуация создается одним или несколькими субъектами социального взаимодействия и является предпосылкой конфликта. При определенных условиях она переходит в конфликт.

Второй этап. Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников социального взаимодействия и эмоциональные переживания им этого факта. Следствием и внешним проявлением такого осознания и эмоциональных переживаний могут быть: изменение настроения, критические и недоброжелательные высказывания в адрес своего потенциального противника, ограничение с ним контактом и т. д.

Третий этап. Возникновение предмета конфликта и образа конфликтной ситуации. Говоря о предмете конфликта, следует иметь в виду, что сам по себе вне социального взаимодействия он не существует. Предмет, как правило, связан с возникновением конфликтной ситуации. Например, при распределении ограниченных ресурсов можно принять такое решение, которое будет исключать возникновение предмета конфликта. А можно принять такое решение, которое неизбежно ведет к возникновению предмета конфликта. В первом случае принятое решение не создает конфликтной ситуации, а во втором, напротив, создается конфликтная ситуация. С возникновением предмета конфликта возникает и образ конфликтной ситуации, в котором отражается предмет.

Четвертый этап. Начало открытого конфликтного взаимодействия. Этот этап проявляется в том, что один из участников социального взаимодействия, осознавший конфликтную ситуацию, переходит к активным действиям в ущерб своему «противнику» в форме демарша, заявления, предупреждения и т.п. При этом другой участник сознает, что эти действия направлены против него и в ответ на это в свою очередь предпринимает активные действия против инициатора конфликта.

Пятый этап. Развитие открытого конфликта. На этом этапе участники конфликта открыто заявляют о своих позициях, выдвигают свои требования. Вместе с тем, они могут не осознавать свои интересы и не понимать, в чем суть предмета конфликта.

Шестой этап. Разрешение конфликта. В процессе разрешения конфликта главным является устранение конфликтной ситуации и снятие его предмета. Это можно сделать, используя педагогические средства, такие, как разъяснение, убеждение, воспитание, обучение и т.п. и/или административные средства: использование дополнительных ресурсов, увольнение, перевод работников, решение суда и т.п. Например, в том случае, когда предметом возникающего конфликта являются ограниченные ресурсы, мы можем снять предмет конфликта, используя резервы для покрытия дефицита ресурсов, ставших предметом конфликта (в данном случае мы используем административные средства). Или провести активную разъяснительную работу по изменению образа конфликтной ситуации, изменению отношения к ограниченным ресурсам со стороны субъектов социального взаимодействия (здесь применяются педагогические средства). В этом случае можно использовать и прием компенсации, т.е. субъекту с ущемленными интересами можно предложить некую компенсацию — в этом случае мы используем в комплексе педагогические и административные средства.

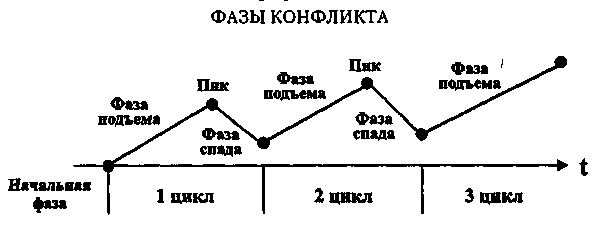

Для описания динамики конфликтов в конфликтологии наряду с понятием этапы конфликта используют и понятие фазы конфликта. Если этапы конфликта отражают существенные моменты, характеризующие его развитие от возникновения и до разрешения, то фазы конфликта отражают динамику этого сложного феномена прежде всего с точки зрения оценки реальных возможностей по его разрешению.

Основными фазами конфликта являются:

Начальная фаза. На начальной фазе вероятность разрешения конфликта составляет 92%. Поэтому необходимо максимально использовать все возможности по предупреждению конфликта.

Фаза подъема. Вероятность разрешения конфликта снижается до 46%. Еще сохраняется реальная возможность остановить конфликт, но сделать это уже не просто.

Пик конфликта. Возможности разрешения конфликта на этой фазе сокращаются до 5%, и усилия медиатора должны быть направлены на снижение уровня противоборства между конфликтантами. Пытаться разрешить конфликт на данной фазе нет смысла.

4. Фаза спада. На этой фазе отмечается рост возможностей по разрешению конфликта до 20%. Основными факторами, препятствующими разрешению конфликта на фазе спада, могут стать некорректные взаимные действия субъектов конфликта.

Важно заметить, что фазы конфликта могут повторяться по циклам. Например, после фазы спада в первом цикле может начаться фаза подъема второго цикла с прохождением фаз пика и спада, затем может начаться третий цикл и т.д. При этом возможности разрешения конфликта на каждом последующем цикле сужаются. Описанный процесс можно изобразить графически.

При анализе конфликта важно учитывать соотношение этапов и фаз конфликтного взаимодействия, которое отражено в таблице.

СООТНОШЕНИЯ ФАЗ И ЭТАПОВ КОНФЛИКТА |

||

ФАЗЫ КОНФЛИКТА |

ЭТАПЫ КОНФЛИКТА |

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В % |

Начальная фаза |

Возникновение и развитие конфликтной ситуации Осознание конфликтной ситуации Возникновение предмета конфликта и образов конфликтной ситуации |

92% |

Фаза подъема |

Начало открытого конфликтного взаимодействия |

46% |

Пик конфликта |

Развитие открытого конфликта |

Менее 5% |

Фаза спада |

------ |

Около 20% |

Один из отечественных исследователей в области конфликтологии В. П. Шейнов в своей книге «Конфликты в нашей жизни и их разрешение» приводит три формулы конфликтов (А, Б и В). Практическое значение формул конфликтов состоит в том, что они позволяют Достаточно быстро проводить анализ многих конфликтов и находить пути их разрешения. При этом следует помнить, что приводимые ниже формулы не могут быть универсальным методом оценки и разрешения любых конфликтов. Во многих случаях они могут служить лишь ориентиром в сложном и противоречивом процессе управления конфликтами.

Первая формула отражает зависимость конфликта (КФ) от конфликтогенов (КФГ).

Механизм развития конфликта по первой формуле основывается, а отрицательном восприятии и негативной реакции личности, против которой применен конфликтоген. При отсутствии волевого регулирования такой реакции она имеет тенденцию развития по закону эскалации, то есть нарастания.

Более конкретно первую формулу конфликта схематично можно выразить следующим образом:

КФГ1+КФГ2 + КФГ3 +..+=КФ,

где КФГ1, — первый конфликтоген; КФГ2 — второй конфликтоген, ответный на первый; КФГ3 — третий конфликтоген, ответный на второй, и т. д.

При этом важно иметь в виду, что КФГ2 > КФГ1, КФГ3> КФГ2 и т. д., то есть каждый ответный конфликтоген является более сильным, чем тот, на который он отвечает (Закон эскалации конфликтогенов).

Конфликты, возникающие по первой формуле, условно будем называтъ конфликтами типа А. Важно отметить, что по наблюдениям специалистов, 80 % конфликтов возникает помимо желания их участников и по вышеприведенной формуле. В связи с этим следует запомнить два правила бесконфликтного взаимодействия.

Правило 1. Не употребляйте конфликтогены.

Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген.

Вторая формула отражает зависимость конфликта (КФ) от конфликтной ситуации (КС) и инцидента (И) и выражается следующим образом:

КС + И=КФ

Данная формула указывает способ разрешения таких конфликтов, которые условно будем называть конфликтами типа Б: Чтобы устранить конфликты Б нужно устранить конфликтую ситуацию и исчерпать инцидент.

Третья формула отражает зависимость конфликта (КФ) от нескольких конфликтных ситуаций (КС). Ее можно выразить следующим образом:

КС, + КС2 +... + КСП =КФ, при этом п > 2

Словами эту формулу можно выразить так: Сумма двух или более конфликтных ситуаций приводит к конфликту. Конфликты, возникающие по третьей формуле, условно будем называть конфликтами типа В. разрешение таких конфликтов сводится к устранению всех конфликтных ситуаций.