- •Лекция 1 Ландшафтная архитектура как форма организации пространства

- •1. Социальное значение ландшафтной архитектуры

- •2. Взаимосвязи ландшафтной архитектуры с другими отраслями знаний.

- •3. Предмет, объекты, задачи и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования

- •Лекция 2. Эволюция садово-паркового дизайна в древние века и средневековье

- •Лекция 3. Эволюция садово-паркового дизайна от эпохи Ренессанса до наших дней

- •Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений

Лекция 3. Эволюция садово-паркового дизайна от эпохи Ренессанса до наших дней

План

1. Сад в стиле Ренессанс

2. Сады в стиле Барокко и Рококо

3. Новое время - Английский сад

4. Развитие садово-паркового искусства в России и на Украине

1. Сад в стиле Ренессанс

Когда мы слышим слово «ренессанс», в нашем воображении возникает пышный королевский двор, играющий на лютне юноша с шелковистыми волосами, скульптура Давида и росписи Сикстинской капеллы Микельанджело, портрет Моны Лизы с ее загадочной улыбкой в исполнении гениального Леонардо да Винчи.

Это время недаром называют эпохой Возрождения. Действительно, это была продолжительная и благоприятная для искусств и науки эпоха в истории человечества: рождались великие открытия, создавались новые по форме и гуманные по содержанию произведения архитектуры, изобразительного искусства, литературы.

На протяжении ряда столетий для духовной жизни средневековья была характерна ограниченность художественных интересов и замкнутость культурного пространства. Догматические церковные учения призывали людей отрекаться от земных радостей, готовиться к потустороннему миру, вести аскетический образ жизни.

Желание вырваться из-под гнета сумрачных представлений стало активно проявляться в XIII - XIV веках, главным образом в Италии. Начали процветать города - с развитой системой мануфактурного производства и республиканской формой правления. Все больше становилось зажиточных граждан, которые заказывали архитекторам и художникам удобные жилища с красивым оформлением. Ощутимо преобразовались и взгляды граждан; становилось очевидным, что успех горожанина в значительной степени зависит от его собственной инициативы. Все громче звучали слова о том, что человек является не слепым орудием церкви, а созидателем жизни, центральной фигурой художественных произведений. У людей окрепла вера в силу отдельной личности, прежде всего, творческой, а в литературе и искусстве сформировалось направление, названное гуманизмом.

Творческие личности эпохи Ренессанса ощущали себя родственными душами древних греков и римлян, внимательно изучали лучшие образцы их литературы и искусства, старались возродить высокую духовность, свойственную античной культуре. Отсюда и возникло название культурно-художественного направления, а затем и стиля "Renaissance" (Ренессанс) или Возрождение.

В искусствоведении эпоху Ренессанса принято делить на три периода: ранний, период расцвета и поздний (переход к стилю Барокко). Со стилем барокко мы познакомимся в дальнейшем, а сейчас рассмотрим примеры стиля Ренессанс.

К началу XV

века на передний план культурной и

экономической жизни Европы выдвинулась

Италия, имевшая обширные торговые связи

со многими странами мира. Богатая

аристократия и меценаты искусства, по

примеру знаменитого семейства Медичи,

а также папа римский и высшая церковная

знать становятся основными заказчиками

благоустроенных вилл (рис. 20).

началу XV

века на передний план культурной и

экономической жизни Европы выдвинулась

Италия, имевшая обширные торговые связи

со многими странами мира. Богатая

аристократия и меценаты искусства, по

примеру знаменитого семейства Медичи,

а также папа римский и высшая церковная

знать становятся основными заказчиками

благоустроенных вилл (рис. 20).

Рисунок 20. Рим, вилла Медичи. Сад перед фасадом виллы

Само понятие "вилла" обозначает комфортабельный, как правило, загородный дом с парком или садом, поэтому неудивительно, что ландшафтному проектированию уделялось большое внимание. Наиболее интересные объекты были возведены в провинциях вокруг двух крупнейших городов Италии того времени - Рима и Флоренции.

В период раннего Возрождения сады при

виллах и дворцах выстраивались по типу

аналогичных объектов Древнего Рима. Их

планировка была достаточно свободной

и не привязывалась к жестким осевым

доминантам. Большинство садов располагалось

на наклонной или холмистой местности

и имело террасный принцип построения.

На террасах разбивали партеры с цветниками

и растениями, часть из которых

содержалась в декоративных кадках.

Композиции из зеленых насаждений

дополнялись разнообразными водными

устройствами: прудами с рыбами и лебедями,

бассейнами, фонтанами, каскадами (рисунок

21). Часто на верхней террасе обустраивалась

специальная смотровая площадка с

беседкой, откуда открывался красивый

вид на окружающее пространство.

Вечнозелеными растениями окаймляли

дорожки. Излюбленными декоративными

растениями итальянских садов были

кипарис, плющ, лавр, лимонник, тис. Под

фруктовый сад выделялась отдельная

часть сада.

период раннего Возрождения сады при

виллах и дворцах выстраивались по типу

аналогичных объектов Древнего Рима. Их

планировка была достаточно свободной

и не привязывалась к жестким осевым

доминантам. Большинство садов располагалось

на наклонной или холмистой местности

и имело террасный принцип построения.

На террасах разбивали партеры с цветниками

и растениями, часть из которых

содержалась в декоративных кадках.

Композиции из зеленых насаждений

дополнялись разнообразными водными

устройствами: прудами с рыбами и лебедями,

бассейнами, фонтанами, каскадами (рисунок

21). Часто на верхней террасе обустраивалась

специальная смотровая площадка с

беседкой, откуда открывался красивый

вид на окружающее пространство.

Вечнозелеными растениями окаймляли

дорожки. Излюбленными декоративными

растениями итальянских садов были

кипарис, плющ, лавр, лимонник, тис. Под

фруктовый сад выделялась отдельная

часть сада.

Рисунок 21. Бассейн в саду

Выдающийся флорентийский архитектор того времени Леон Батиста Альберти не только проектировал виллы и садово-парковые комплексы, но и разработал теорию композиции открытых пространств. Он также восторженными словами восхвалял красоты жизни на вилле, не забывая подчеркнуть важность отдельных декоративных элементов и атрибутов организации пространства, в частности, портиков перед входом в здание и пергол, оплетенных вьющимися растениями.

В эпоху Возрождения проектирование архитектурных сооружений - дворцов, вилл, а также садово-парковых форм осуществлялось, как правило, одним и тем же зодчим. Это имело решающее значение для обеспечения безукоризненного стилевого единства между зданиями и объектами открытого пространства. Не только общее пластическое решение фасада здания, но и его конструктивно-декоративные элементы по стилистике совпадали с малыми архитектурными формами и отдельными фрагментами сада.

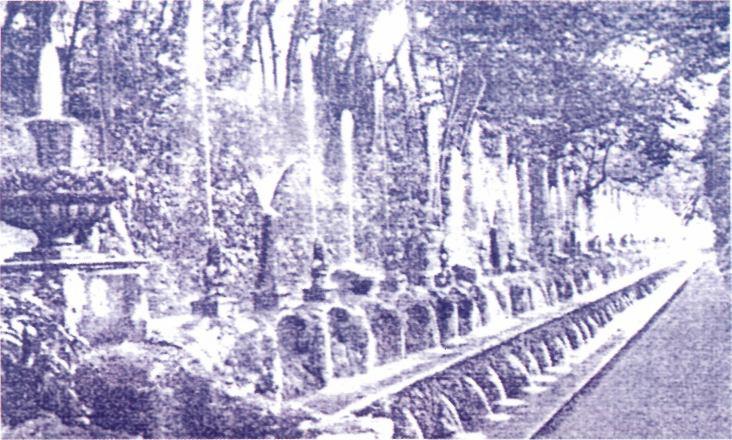

Показательным примером в этом отношении является знаменитая вилла кардинала д ‘ Эсте в городке Тиволи (рис. 22). Роскошный и огромный по размерам сад площадью 4 гектара спроектировал архитектор Лигорио в период позднего Возрождения, в 1575 году. Террасная часть сада поднималась к вилле на высоту почти 50 метров и завершалась аллеей Ста фонтанов. Основным композиционным акцентом выступал Овальный фонтан с каскадом, вода из которого падала полукруглой стеной в аналогичный по форме овальный бассейн.

Рисунок 22. Вилла д ' Эсте в Тиволи

Вода с присущими ей декоративными эффектами стала рассматриваться одним из самых главных украшений сада. Проектировщики старались найти необычные формы фонтанов, а по краям бассейнов и каскадов размещали скульптуры и декоративные вазы на пьедесталах.

"Сильные водяные

струи сталкиваются в воздухе, борются

друг с другом, а затем в виде бесконечного

дождя падают в бассейн. Если вдобавок

еще и светит солнце, то на зеркальной

глади бассейна и в воздухе вокруг

вырисовывается радуга такой необычайной

чистоты, что перед ней меркнет та, что

сияет на небосводе. Подобного я не

встречал нигде.", - восторженно писал

французский философ-гуманист эпохи

Возрождения Мишель де М онтень,

посетивший в 1580 году виллу д ' Эсте (рис.

23).

онтень,

посетивший в 1580 году виллу д ' Эсте (рис.

23).

Рисунок 23. Аллея Ста фонтанов на вилле д ' Эсте

В период позднего Возрождения в планировке садов начинают преобладать четкие геометрические формы. Прямые линии пешеходных дорожек и аллей расчленяли пространство сада на квадраты, треугольники, правильные многоугольники, которые в сочетании с круглыми по форме клумбами, бассейнами и фонтанами создавали уравновешенную пространственную композицию. В планировке основное настроение задавали выделяющие центр мотивы, в первую очередь, фонтаны, бассейны, статуи.

Простые каналы с водой и оросительные системы начального уровня стали окаймлять разнообразными по форме каменными парапетами с декоративной пластикой, в результате чего они обретали более нарядный вид и превращались в выразительные водные объекты малой архитектуры.

В садах эпохи ренессанса серьезное внимание начали уделять формам и поверхностям зеленых насаждений. Вечнозеленым кустарникам и деревьям стали придавать правильные геометрические формы. Гладкая поверхность подстриженного дёрна, живые изгороди из темно-зеленого самшита и краснолистного барбариса, лиственные стены из вьющихся растений, перпендикулярные к идеально ровной поверхности травы, - все это создавало торжественный и в тоже время живописный вид сада.

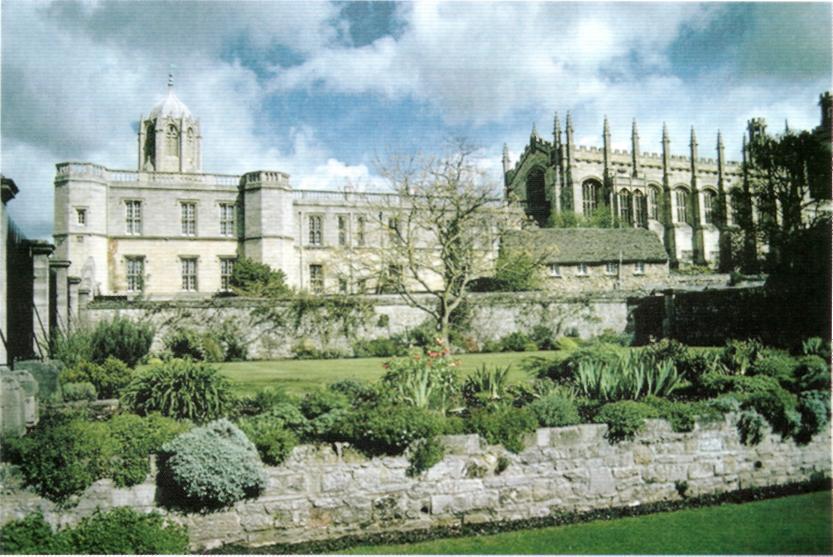

Возросло значение

террасных садов, причем это коснулось

даже более закрытых, церковных

территорий. В целом же, эволюция

монастырских садов в странах Западной

и Центральной Европы проходила медленнее,

чем в садах светского типа - сказывались

сохранившиеся стереотипы догматического

мышления и приверженность каноническим

правилам проектирования. Во многих

монастырях по-прежнему общая территория

двора, окаймленная высокими каменными

стенами, разбивалась на несколько

участков, каждый из которых выполнял

определенную функцию: фруктовый с ад,

сад цветов и лекарственных растений,

сад для прогулок и т.д (рис. 24).

ад,

сад цветов и лекарственных растений,

сад для прогулок и т.д (рис. 24).

Рисунок 24. Фрагмент монастырского сада

С помощью невысоких подпорных стенок формировался террасный принцип построения сада. На площадках, засаженных цветами, группирование цветов происходило в соответствии с требованиями садоводства: отдельно высаживались однолетние и двулетние растения, отдельно луковичные и отдельно многолетние. Для окаймления зеленых газонов применяли низкорослые сорта - в большинстве своем кустарники. Таковыми, в частности, были всегда любимая лаванда (Levandula officinalis) и садовый шалфей (Salvia officinalis). Входит в моду применение деревьев в кадках. На лето их переносили в сад, а зиму они пережидали в подвале - точно так же, как это делается и сегодня. Поначалу в кадки высаживали лимоны и апельсины, позже лавр, гранат и олеандр.

Ренессанс принес богатство садовых планировок и продемонстрировал гармонию ландшафтного дизайна с архитектурой зданий и построек.

Проявилась увлеченность геометрическими формами, восхваление симметрии. Несмотря на внешнюю строгость форм, более разнообразными и живописными стали композиции из растений в сочетании со скульптурами и водными устройствами. Сады обрели художественную монументальность и декоративность, превратились в важнейший фактор формирования полноценной жизненной среды.

Итак:

Формирование садов в стиле Ренессанс начинается с 1400-х годов.

Сады периода раннего Возрождения во многом копировали сады эпохи Древнего Рима. В моду вновь вошел принцип террасного построения сада. Любимые растения - тис, плюш, лимонник, лавр, кипарис

В период позднего ренессанса пространство сада разбивается геометрически четкими композициями из зеленых насаждений и наполняется разнообразными малыми архитектурными формами, среди которых доминируют водные устройства: бассейны, фонтаны, каскады, а также скульптурная пластика.

Планировочные решения сада соответствуют принципам симметрии, распространенным в архитектуре.

Входит в моду террасный принцип построения сада с разбивкой на площадках цветочных клумб, партеров, рабаток.

Жемчужиной садово-паркового искусства Италии является вилла д ' Эсте в Тиволи: главными украшениями территории считались террасные сады и многочисленные фонтаны, придававшие пространству ритм и динамику форм.

Большинство проектных принципов, планировочных и художественно-пластических приемов нашло свое дальнейшее воплощение и развитие в следующем историко-культурном периоде, именуемом "барокко".

2. Сады в стиле Барокко и Рококо

У многих из нас при слове "барокко" возникают ассоциации с богатым миром пышных, динамичных форм, ослепительным оформлением дворцовых сооружений, захватывающими театральными зрелищами, картинами великого Рубенса.

А ведь изначально слово "барокко" в переводе с итальянского трактовалось как "странный", "причудливый". Этот термин впервые использовали те, кто посчитал недопустимым нарушение жестких правил античной архитектуры, предписанных еще зодчими Древней Греции и Древнего Рима.

Этим согражданам динамичные по форме и богато декорированные сооружения XVII века казались безвкусицей, достойной осуждения, и, как знак этого осуждения, они обозначали его словом "барокко".

Теперь мы понимаем, что подобное отношение к стилю барокко являлось несправедливым, так как большинство дворцовых ансамблей и других сооружений олицетворяли новый тип красоты и несли на себе отпечаток новой эстетики.

"Ars longa - vita brevis" ("искусство вечно, а жизнь коротка"), - утверждает латинская пословица. Истинность этого изречения как нельзя лучше доказала история, продемонстрировавшая неуклонный рост всех видов искусства в сложный период перехода от феодального строя к капиталистической формации. Именно на этот период и пришлось становление стиля барокко.

Художественный стиль не возникает сам по себе, а всегда отражает происходящие социально-политические процессы. Не являлся исключением и стиль барокко, отразивший дворянско-церковную культуру зрелого абсолютизма, тяготеющую к пышности, декоративности и торжественности. Контрастность, напряженность, динамичность образов, совмещение реальности и иллюзии - все эти художественные приемы передавали атмосферу антифеодальных устремлений, желание познать многообразие и изменчивость мира.

Наряду с масштабным строительством соборов, выражающих величие церкви, стало активно развиваться садово-парковое искусство, которое выделялось своей многосторонностью, оригинальностью идей.

Показательным примером того времени являлся сад виллы Альдобрандини, который спроектировал Джиакомо делла Порта, ученик великого Микеланджсло.

Геометрические по форме фрагменты сада располагались симметрично относительно центральной оси и дополнялись длинными, занимающими две трети территории, подпорными стенами в виде широких крыльев, украшенными декоративными бассейнами и фонтанами. В различных точках сада были установлены ажурные павильоны. Композицию из многочисленных террас завершало здание самой виллы. Вдоль подъема были расположены каменные перила с решетками и высаженными в горшках растениями. По обеим сторонам широкой лестницы красовались водные каскады и скульптурные композиции.

Кстати, воду подводили к саду с расстояния в шесть миль!

Характерным для стиля барокко стали пространственный размах, слитность сложных криволинейных форм, необычные декоративные и визуальные эффекты.

Во многих дворцовых и церковных сооружениях начал главенствовать принцип синтеза видов искусств: архитектуры, монументальной и салонной живописи, скульптуры, садово-паркового и прикладного дизайна.

Крупнейшими

мастерами барокко были признаны

итальянские архитекторы Л. Бернини и

Ф. Борромини, а также обрусевший итальянец

- автор знаменитых Зимнего и Большого

дворцов, а также построек в Царском Селе

под Петербургом - Варфоломей Растрелли.

Крупнейшими

мастерами барокко были признаны

итальянские архитекторы Л. Бернини и

Ф. Борромини, а также обрусевший итальянец

- автор знаменитых Зимнего и Большого

дворцов, а также построек в Царском Селе

под Петербургом - Варфоломей Растрелли.

Рисунок 25. Великолепные водные каскады и фонтаны Петродворца

К середине XVII века центр садово-паркового искусства перемешается из Италии во Францию, где появляются очень богатые и влиятельные заказчики на объекты этого вида творчества. Именно здесь формируются принципы так называемого "французского сада", воплотившего в себе лучшие черты средневекового замкового и монастырского садоводства, с одной стороны, и величие садов папского Рима - с другой.

В

отличие от Италии, где проектированием

садов и парков занимались профессиональные

зодчие, французы создают собственную

школу ландшафтного дизайна и

архитектуры. Ее признанным лидером

становится Андре Ленотр (Andre Le Notre) -

младший из знаменитой династии ландшафтных

архитекторов. Величайшим произведением

его творчества становится дворцово-парковый

комплекс в Версале - загородной резиденции

короля Людовика XIV.

В

отличие от Италии, где проектированием

садов и парков занимались профессиональные

зодчие, французы создают собственную

школу ландшафтного дизайна и

архитектуры. Ее признанным лидером

становится Андре Ленотр (Andre Le Notre) -

младший из знаменитой династии ландшафтных

архитекторов. Величайшим произведением

его творчества становится дворцово-парковый

комплекс в Версале - загородной резиденции

короля Людовика XIV.

Рисунок 26. Портрет французского ландшафтного архитектора Анри Ленотра

Правление этого короля, изрекшего знаменитую фразу «Государство - это я», ознаменовалось не только многочисленными войнами и любовными интригами, но и значительными расходами на строительство пышных дворцов, величественных садов и парков.

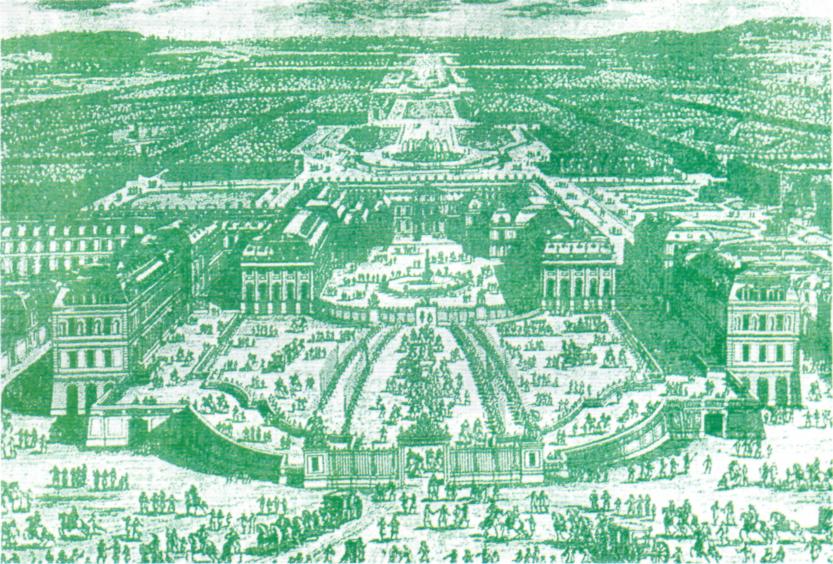

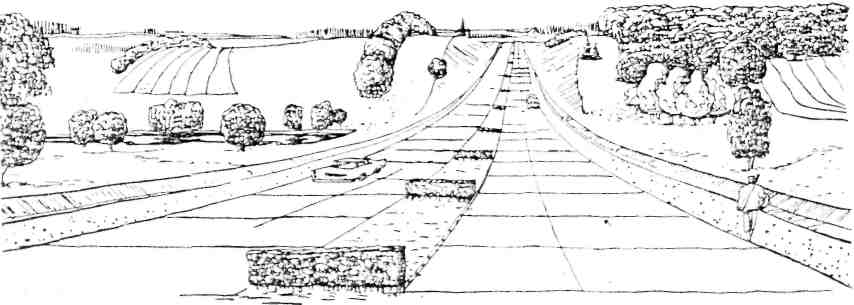

На проектирование и сооружение первой очереди дворцово-паркового комплекса в Версале - до этого ничем не примечательного маленького городка в окрестностях Парижа - ушло почти семь лет. На месте относительно скромного по размерам сада (около 100 га) и охотничего замка предыдущего монарха Людовика XIII, к концу 1660 годов возник гигантский садово-парковый комплекс с территорией в десятки раз больше (рис. 27).

Рисунок 27. Версаль - вид с высоты птичьего полета

Вся композиция комплекса была развернута вдоль главной оси "восток - запад", протянувшейся на несколько километров.

В отличие от гористых итальянский садов Версальский сад создавался на низком болотистом месте. Поэтому строителям (а их, по свидетельству историков, было задействовано 36000 человек!) пришлось формировать искусственный рельеф, завозить грунт, растения, строительные материалы. Работы продлились до начала следующего, XVIII века, и перед изумленными посетителями предстал величественный комплекс с 14-ю тысячами фонтанов, бассейнами, каналами, парками.

"Версаль - это огромная сеть, которая состоит из дворцов и замков, побочных зданий и садов. Весь парк наполнен роскошными звуками журчащей воды, здесь камень и мрамор, ботанические редкости, декоративные сады. И все это вопреки худосочной почве", - так писал о Версале один из очевидцев этого величественного творения.

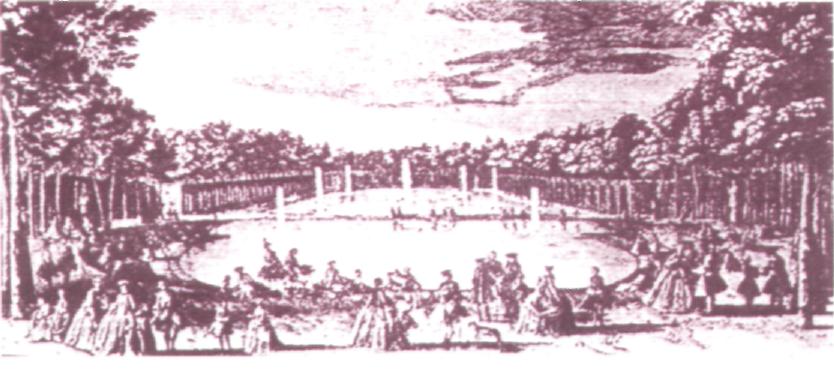

Рисунок 28. Фрагменты версальского дворцового сада

По сравнению с садами стиля ренессанс, формы в саду барокко внешне выглядят более пышными, массивными и динамичными.

Характерной чертой планировки являлась органическая связь криволинейных (в том числе и волнообразных) поверхностей искусственно созданного рельефа с монументальными архитектурными сооружениями. Проектировщики в интересах достижения пели часто создавали террасы различного цвета и планировки.

Движение проявлялось во всем: в формах цветников и стриженых кустарников. изогнутых линиях подпорных стенок и лестниц, обрамлении водоемов. Активно использовались приемы достижения динамичности, построенные на сочетании противоположных пространственных форм типа: "расширение - сужение", "подъем - погружение", "выдвижение вперед - отступление назад".

Из садов позднего барокко постепенно исчезает интимность и камерность, свойственная эпохе средневековья. Сад превращается в масштабное и внешне открытое природное зрелище, насыщенное большим количеством искусственно созданных форм.

В интересах выделения какого-либо главного

мотива другие мотивы ставятся в

подчиненное положение, вместо центральных

форм в виде квадрата применяются

более выразительные формы круга и

многоугольников. Все большую роль

начинают играть продольные оси, вдоль

которых формируются композиции из

растений, в частности, цветочные клумбы

с разнообразным декоративным рисунком

(рис. 29).

интересах выделения какого-либо главного

мотива другие мотивы ставятся в

подчиненное положение, вместо центральных

форм в виде квадрата применяются

более выразительные формы круга и

многоугольников. Все большую роль

начинают играть продольные оси, вдоль

которых формируются композиции из

растений, в частности, цветочные клумбы

с разнообразным декоративным рисунком

(рис. 29).

Рисунок 29. Бельведер, Вена - 1730-е годы

Сформированные пространства не просто располагаются рядом друг с другом, а являются композиционно соподчиненными, сплетенными сложными ритмическими связями, умело выстроенными в заданной иерархии по отношению к главным мотивам.

Важными средствами формирования пространства являются выступающие вперед арки, крылья подпорных стен, лестницы, скульптурные композиции.

Эпоха барокко с ее любовью к пышности и динамичным формам создала богатую питательную почву для развития скульптуры, особенно садово-парковой. Здесь в полной мере проявилось богатство творческой фантазии художников, демонстрировавших раскованность поз и романтично-лирическое выражений лиц фигур, водруженных на пьедесталы под открытым небом.

Чудесным фоном для скульптур являлось широкое пространство зеленых партеров с так называемыми "вышитыми клумбами", поражающими богатством орнаментальных рисунков.

В период барокко меняется и способ использования воды. В эпоху ренессанса вода обычно проявлялась в виде ажурных линейных форм, в частности, тонких струй фонтанов. В садах стиля барокко применение воды носит уже иной характер: здесь она воздействует, прежде всего, своей массой. Это уже не безмятежный полет грациозной струи, а плотная обрушивающаяся масса больших размеров, сверкающая волнообразными поверхностями и демонстрирующая непреодолимую мощь движения.

"В одном из водных театров сада есть статуя Атланта, которая «выстреливает» водную струю на невероятную высоту, а также чудовище, которое рогом производит устрашающий рев. Но особенно естественным является изображение вихря. «Струи грозового дождя, ветер и гром такие, словно мы находимся прямо в центре страшного урагана», - так описывал впечатление от увиденного Джон Эвелин в своем дневнике путешественника в мае 1645 года.

Но даже в тех случаях, когда столь активные театрально-зрелищные эффекты не проявлялись, и поверхность воды находилась в состоянии штиля, ее активное воздействие достигалось за счет больших размеров и масштабных пропорций искусственно созданных водоемов.

Сад в стиле барокко является особенным во всех отношениях: проявился динамизм криволинейных пространственных форм, активный масштаб, многообразный декор.

Большие пространства сада пополнились сложными и выразительными формами клумб, боскетов, декоративных бассейнов.

Увеличились массивы зеленых насаждений, значительно зрелищнее стала проявлять себя вода, многочисленные скульптуры стали композиционным дополнением подпорных стен, лестниц, аллей.

Вошел в моду так называемый "компартиментный партер", который обычно состоял из четырех одинаковых по форме цветочных фигурных ковров, симметрично расположенных вокруг фонтана.

Р исунок

30. Партер с газоном, клумбами, подпорными

стенами и скульптурными композициями

возле замка "Schonbrunn"

(Вена)

исунок

30. Партер с газоном, клумбами, подпорными

стенами и скульптурными композициями

возле замка "Schonbrunn"

(Вена)

Новые, смелые и выразительные приемы формирования садово-паркового пространства, разработанные в эпоху барокко, находят и сегодня широкое применение.

Итак:

Сад барокко тяготеет к монументальности, большим открытым пространствам, сложным, динамичным формам.

При его планировке предпочтение отдается геометрическим композициям с выраженными осями, по отношению к которым выстраиваются органически взаимосвязанные площадки, насыщенные разнообразными по форме клумбами, декоративными бассейнами, скульптурными композициями.

С целью зрительного увеличения пространства дорожки строятся в диагональном направлении. Активно используются криволинейные линии подпорных стен, лестниц

Характерно создание "вышитых" цветочных клумб с выразительным художественным узором.

Монументальные формы приобретает использование воды в декоративных бассейнах, каскадах, фонтанах.

Сад барокко своим монументальным воздействием создавал помпезное обрамление для светских приемов времен правления Людовика XIV. Но менялись времена, менялись и нравы: господствующая атмосфера театральности и помпезности постепенно стала отягощать участников празднеств. Посетители садов всё больше начали ощущать психологическое давление напряженных, выстроенных в динамичном порядке монументальных, пространственных форм, среди которых человеку не всегда было неуютно. Нужно признать, что многие сады, несмотря на красивые формы и пропорции, часто больше походили на театральные декорации, нежели места для отдыха и удобного времяпровождения. Огромные размеры садов, многочисленные декоративные террасы и пандусы, усложненные переходы создавали ряд функциональных неудобств. К примеру, с территорий, открытых лучам палящего солнца, можно было попасть в спасительную тень деревьев только после длительных и не всегда логичных перемещений. Многие люди, ищущие тишины и интимности, не находили прелести в сложно спроектированной системе природных объектов и малых архитектурных форм. Все это в сумме обусловило снижение популярности сада барокко и смену стиля.

Стиль барокко внешне безболезненно сдавал свои позиции, постепенно уступая место элементам нового стилевого направления - рококо.

Рококо, как стиль переходного типа между барокко и классицизмом, возник в начале 18 века во Франции и отразил атмосферу утонченных нравов и придворных интриг, которая была свойственна окружению короля Людовика XV. Этот стиль отличался причудливой асимметричной орнаментацией, изяществом и грациозностью форм.

Пластическая изощренность порой переходила границы разумного, и за витиеватыми резными орнаментами иногда трудно было рассмотреть истинное назначение вещи. Например, форма мебельной горки или бюро для размещения канцелярских принадлежностей могла больше напоминать вычурную дамскую прическу с бантами, заколками и другими аксессуарами, нежели функциональный объект мебели.

Такие же принципы формообразования переносились из интерьера в пространство дворцовых садов. Вместо выстриженных арок и колонн, свойственных стилю барокко, появлялись зеленые "скульптуры" зверей, птиц, причудливых геометрических фигур. Иногда результатом такой неограниченной игры с формой становилась навязчивая безвкусица.

3. Новое время - Английский сад

В Англии, которую от материковой Франции отделяет лишь узкий пролив Ла Манш, традиции садово-паркового искусства отличались большей степенью консервативности. Монументальные по размерам и геометрии сады версальского типа не нашли там столь широкого распространения, как в Западной и Центральной Европе. В противовес барочной пышности французских, австрийских или саксонских садов, сады Англии отличались большей сдержанностью форм и естественностью пластических решений, гармонирующих с пейзажем местности. Зарождающаяся философия романтизма с его стремлением к вечным идеалам красоты и природной гармонии обрела на туманном Альбионе питательную среду.

Одним из первых английских пейзажных парков стал парк Стоу в 100 км от Лондона, строительство которого начал в 1713 году архитектор Бриджмен, а затем продолжил и завершил в 1938 году признанный мастер садово-паркового дизайна Уильям Кент.

Этот парк отразил новую эстетику садово-паркового искусства. Он представлял собой полную противоположность регулярным французским садам: на смену геометрически четким партерам, аллеям, дорожкам, бассейнам пришла более свободная планировка без прямых линий.

На территории почти в 200 га размещались группы деревьев и кустарников в сочетании с открытыми большими и малыми полянами. Дорожки и аллеи огибали водоемы и группы деревьев свободными извилистыми линиями, иногда теряясь в плотных массивах зелени и вновь появляясь в поле зрения на видовых точках живописных прудов, мостиков, парковых павильонов.

Формы и очертания садовых объектов были навеяны пластикой природных пейзажей. Автор предложил продуманную систему путей, следуя которым можно было поочередно обозревать сменяющиеся ландшафтные ситуации во взаимосвязи с садовыми павильонами и другими архитектурными сооружениями. Посетители восхищались гармонично найденными пропорциями больших открытых пространств в виде идеально стриженных зеленых газонов и высокой растительности, сформированной из кустарников и различных пород деревьев.

Выбранный Бриджменном и Кентом проектный принцип в определенной мере отражал философские взгляды их предшественника, лорда Бэкона (Lord Bacon), которые тот опубликовал в своих исследованиях о садах более ста лет тому назад, еще в 1624 году. Английский философ рекомендовал избегать слишком строгих и навязчивых геометрических очертаний. Он предлагал заимствовать у природы органические формы и создавать фрагменты с зарослями из кустарников и дикого, вьющегося винограда в продуманном сочетании с группами многолетних растений и цветами, наполняющими сад благоуханьем и естественными живописными эффектами.

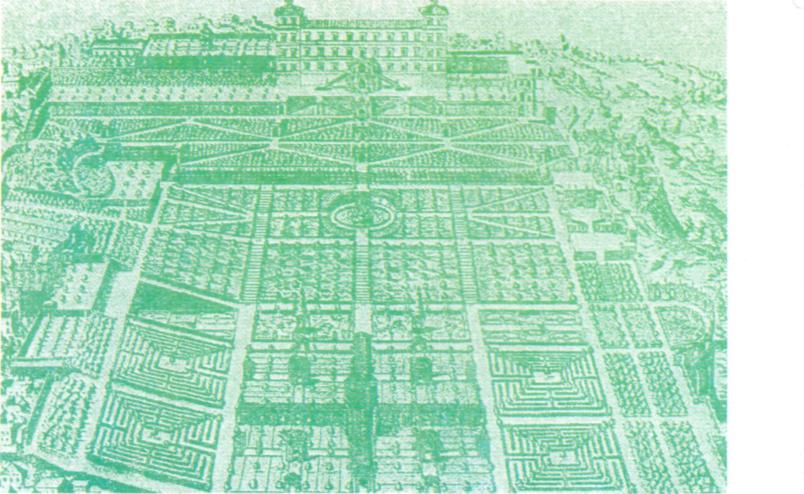

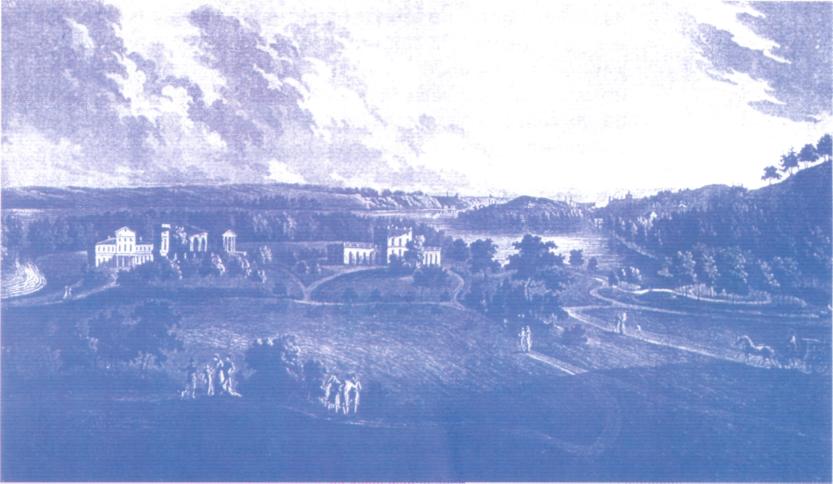

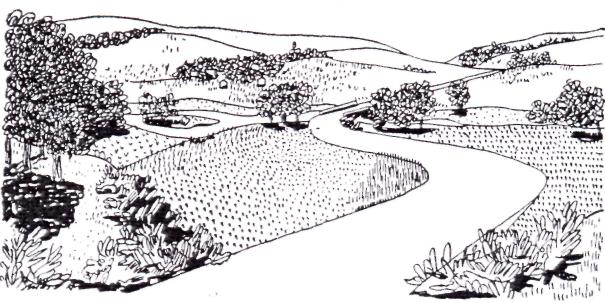

Разработка парка Стоу стала первой полноценной страницей, открывшей историю английского ландшафтного сада Нового времени. С того времени понятия "английский" пейзажный сад и "ландшафтный" сад стали синонимами (рис. 31).

Рисунок 31. Планировка парка Стоу. Англия, 1738 год

Идеи ландшафтного сада, демонстрирующего девственную природную красоту, в противовес французскому саду, выражающему придворный стиль, находили свое отражение в творчестве не только ландшафтных архитекторов, но и художников, и поэтов.

Так, английский мастер слова Мильтон в своем известном поэтическом произведении "Потерянный рай" описывал идею свободно растущего, не регламентированного строгими архитектурными рамками, сада. Он отрицает насильственное придание формы растениям при помощи фигурной стрижки и высмеивает тщеславные забавы придворной знати времен барокко.

Другой английский поэт и философ Шэфтсбюри, давая оценку французским садам и паркам, писал: "Это все порождение аристократических капризов, в которых жизнь поддерживается за счет придворной готовности услужить".

К середине 18 века в Англии создаются еще

несколько крупных ландшафтных садов.

Большой интерес публики вызвал сад

архитектора Александра Поупа в поместье

Твикенхэм (Twickenham),

на берегу Темзы (рис.32).

середине 18 века в Англии создаются еще

несколько крупных ландшафтных садов.

Большой интерес публики вызвал сад

архитектора Александра Поупа в поместье

Твикенхэм (Twickenham),

на берегу Темзы (рис.32).

Рисунок 32. Сад в поместье Твикенхэм. Англия, 1749 год

Особенность сада заключалась в том, что через него проходила проезжая дорога между Лондоном и городком Хэмптон. Поэтому узкий передний сад (имеющий пологий уклон в сторону Темзы и покрытый дерном) и более широкий по площади задний сад связали подземным переходом. Этот переход Поуп оформил в виде грота, а поверхность стен отделал ракушками и камнями кристаллических пород. Грот (искусственная пещера) позднее стал одним из наиболее привлекательных и посещаемых мест ландшафтного сада.

Живописными прудами, обрамленными плотным массивом деревьев, отличался еще один известный сад в поместье Стоархед (рис. 33). В соответствии с принципами проектирования классического английского сада замок располагался на возвышенности, откуда открывался красивый пейзаж.

Р исунок

33. Сад в поместье Стоархед. Англия, 1777

год

исунок

33. Сад в поместье Стоархед. Англия, 1777

год

В пространстве классического английского сада часто отводилось место и памятникам, посвященным членам семьи или выдающимся личностям. Английские архитекторы мыслили категориями целостной пространственной среды и включали памятники, равно как и другие скульптурные объекты, в общую структуру сада в виде необходимых композиционных акцентов. Особенно хорошо они смотрелись на фоне больших зеленых поверхностей газонов, кое-где прерываемых плавными, широкими изгибами пешеходных дорожек.

В 1758 году архитектором Чемберсом на берегу реки Темза был создан парк Кью - один из красивейших в Англии.

Всемирной известностью пользуется и городской Гайд-Парк в Лондоне, отличающийся большими размерами зеленых, не вытаптываемых газонов и выразительными раскидистыми деревьями, высаженными на большом расстоянии друг от друга.

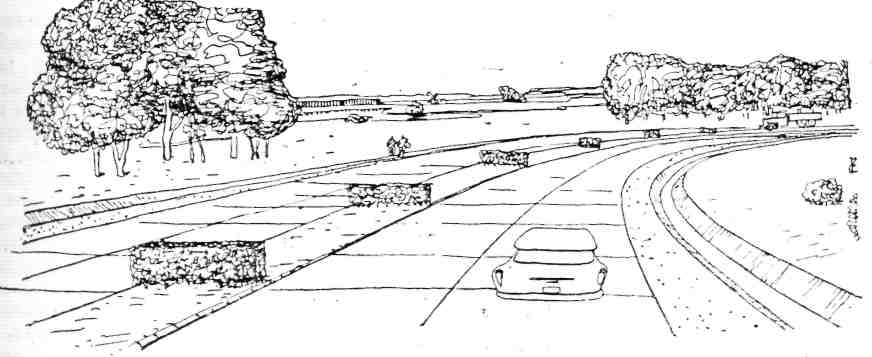

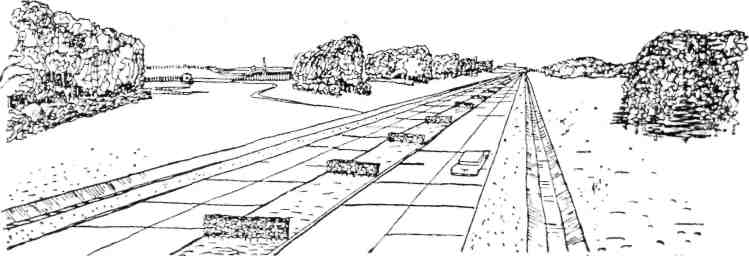

Слава английских ландшафтных садов вскоре достигла и других стран Европы. Вельможные особы стали приглашать английских проектировщиков для создания загородных дворцов и поместий, тем самым демонстрируя приверженность идеям свободной, органичной планировки. Погоня за помпезным геометрическим эффектом была оттеснена на задний план, а основополагающим принципом проектирования пространства стала потребность в пейзажном построении. Что же касается эффекта художественного воздействия, то он создавался за счет плавных природных очертаний и уравновешенного ритма постепенно меняющихся картин местности (рис 34).

Для создания большего впечатления в границах ландшафтных садов и парков устраивали видовые площадки для обзора окружающего пейзажа.

Рисунок 34. Сад шведского королевского замка, 1790 годы

Еще одним примечательным примером, демонстрирующим все возрастающую популярность английских ландшафтных садов за рубежом, может служить сад Орци в Будапеште - столице Венгрии, сооружение которого началось в 1794 году по проекту Бернарда Петри. В центре сада располагался просторный пруд, берега которого окаймлялись разнообразной растительностью. С холма, на котором стоял замок владельца усадьбы Ласло Орци, открывался прекрасный вид на Дунай и возвышающиеся над ним будайскую крепость и гору Гелерт (рис. 35).

Р исунок

35. Городской

сад в Будапеште, созданный по примеру

сада Орци, 1845 год

исунок

35. Городской

сад в Будапеште, созданный по примеру

сада Орци, 1845 год

Английский ландшафтный сад олицетворяет собой признанный стиль садово-паркового искусства, в котором органически соединились элементы романтизма и классицизма. На протяжении более двух столетий он демонстрирует закономерности формообразования, почерпнутые человеком у природы. История показывает, что классический английский сад в своем развитии прошел путь от частного объекта, возводимого по заказам просвещенной аристократии до общедоступного, городского парка.

Итак:

Английский ландшафтный сад возводится на большой территории.

В английских парках и садах большое внимание уделяется лугам, окаймленным живописными группами деревьев и кустарников.

В планировочном решении преобладают плавные, дугообразные линии.

По характеру проектно-художественного образа английский сад производит впечатление нарисованного пейзажа.

Большие поверхности воды в сочетании с зелеными газонами и разнообразной растительностью придают саду атмосферу романтики.

Английский ландшафтный сад дышит покоем и стимулирует к отдыху.

4. Развитие садово-паркового искусства в России и на Украине

Первые упоминания о садово-парковом строительстве на Руси относятся еще к V веку. Именно тогда греческий историк Геродот написал о садах в долине нижнего Днепра.

Позже, в XI-XII веках рассказ о садах Киева изложил в своих летописях Нестор. В те древние времена сады выполняли, прежде всего, утилитарную функцию: в них выращивали лекарственные растения, плодоягодные деревья и кустарники. До начала XIII века особенно были распространены монастырские сады.

С приходом к власти Петра I Россия активно включилась в общеевропейский культурный процесс и стала заимствовать многие принципы планировки и приемы оформления территории, свойственные регулярным садам и паркам Франции, Германии, Англии, Австрии.

Уже в 1717 году общественности Петербурга был представлен план застройки Васильевского острова с тремя крупными садами, в которых присутствовали террасы с лестницами и скульптурными композициями, фонтаны, декоративные бассейны (по типу французских).

В 1725 году для широкой публики был открыт знаменитый Летний сад.

В те же годы завершается строительство крупных дворцовых комплексов с роскошными садами в Царском Селе, Петродворце и Павловске под Петербургом, усадьбе Архангельское под Москвой.

Сады и парки имели продуманную геометрическую планировку с системой боскетов из стриженой зелени и кустарников, на фоне которых выразительно смотрелись многочисленные скульптуры и богато украшенные фонтаны.

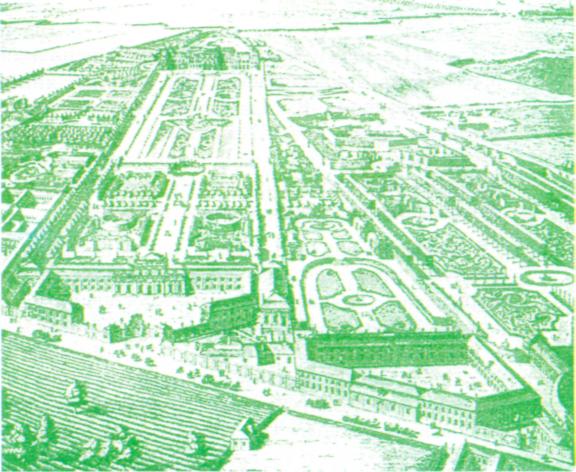

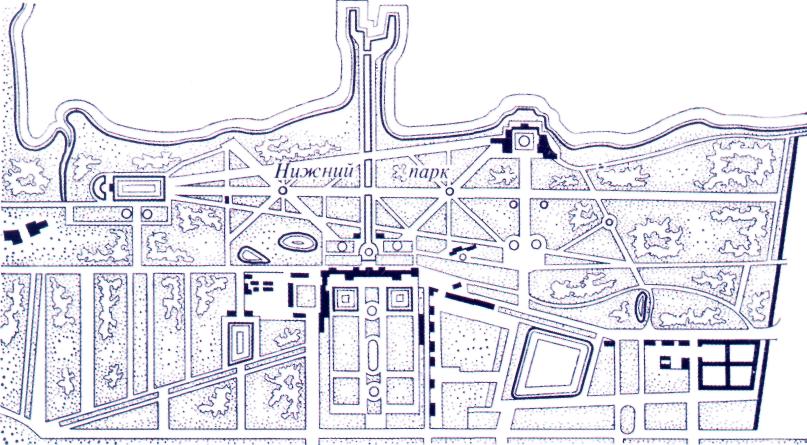

Особый восторг у посетителей вызывал (и продолжает вызывать) фонтанный парк Петродворца с величественным каскадом и фонтаном "Самсон", венчающим пышную барочную композицию из множества скульптур. Садово-парковый ансамбль с Верхним садом площадью 15 га и Нижним парком площадью более 100 га был возведен по проекту французского архитектора Ж.Леблона в сотрудничестве с русскими архитекторами А.Воронихиным, отцом и сыном Растрелли, скульпторами Ф.Толстым, М.Козловским и другими. Композиционная ось Верхнего сада, направленная перпендикулярно к центру главного фасада дворца, проходит в Нижний парк к берегу Финского залива (рис. 36).

Рисунок 36. План садово-паркового комплекса Петродворца

Сады и парки с регулярной планировкой создавались и во многих крупных усадьбах ближнего Подмосковья, в частности, в Останкино, Кусково, поместье Архангельское. Такие усадьбы, принадлежавшие богатой знати, по размерам и роскоши приближались к дворцовым.

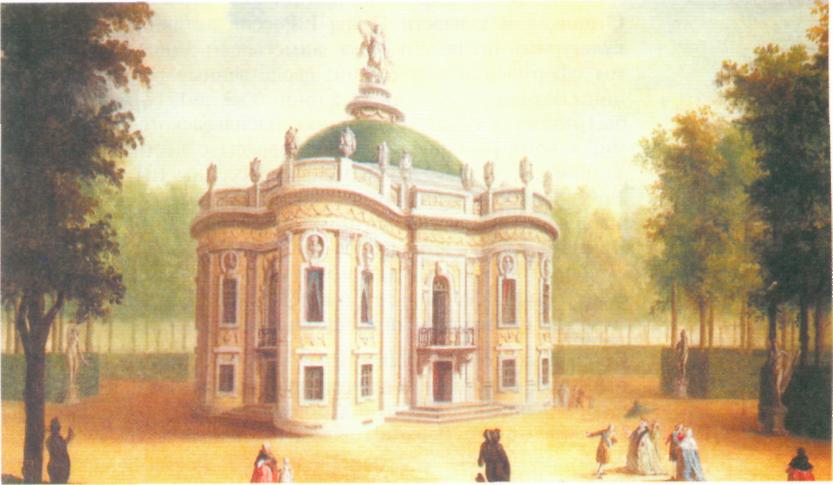

Особый

интерес вызывает регулярная планировка

усадьбы фельдмаршала Б.П. Шереметьева

в поместье Кусково (архитекторы Аргунов

и Миронов). Здесь, в соответствии с

канонами регулярной планировки, также

существует главная ось, по обе стороны

которой разворачивается пространственная

композиция парка с рощами, каналами,

гротом, огромным прудом и красивыми

постройками: дворцом, небольшой церковью,

оранжереей, Эрмитажем, Итальянским и

Голландским домиками (рис. 37, 38, 39).

Стриженые деревья с шарообразными

кронами и строгие, симметрично развернутые

аллеи с живыми изгородями дополняются

богатыми коврами зеленых газонов с

цветочными узорами, мраморными

скульптурами на постаментах, уютными

павильонами.

Особый

интерес вызывает регулярная планировка

усадьбы фельдмаршала Б.П. Шереметьева

в поместье Кусково (архитекторы Аргунов

и Миронов). Здесь, в соответствии с

канонами регулярной планировки, также

существует главная ось, по обе стороны

которой разворачивается пространственная

композиция парка с рощами, каналами,

гротом, огромным прудом и красивыми

постройками: дворцом, небольшой церковью,

оранжереей, Эрмитажем, Итальянским и

Голландским домиками (рис. 37, 38, 39).

Стриженые деревья с шарообразными

кронами и строгие, симметрично развернутые

аллеи с живыми изгородями дополняются

богатыми коврами зеленых газонов с

цветочными узорами, мраморными

скульптурами на постаментах, уютными

павильонами.

Рисунок 37. План садово-паркового комплекса в Кусково

Р исунок

38. Павильон Эрмитаж в регулярном парке

Кусково. Картина неизвестного художника

второй половины XVIII

века

исунок

38. Павильон Эрмитаж в регулярном парке

Кусково. Картина неизвестного художника

второй половины XVIII

века

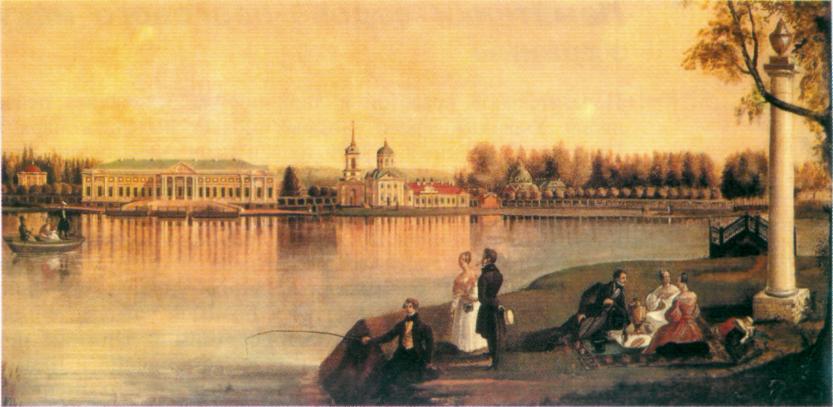

Рисунок 39. Вид усадьбы графа Б. П. Шереметьева со стороны Большого пруда. Картина художника Н.Подключникова, 1839 год

Регулярные сады и парки сохраняются до тех, пока за ними ведется постоянный уход, осуществляется стрижка деревьев и кустарников, происходит посадка новых зеленых насаждений. Как только такой уход прекращается, крона деревьев начинает активно развиваться, растения вновь приобретают свою естественную форму и парки постепенно преобразуются в пейзажные.

Характерной чертой русских усадебных садов является их лиричность, слитность с окружающим ландшафтом. Такие сады (во всяком случае, лучшие образцы) соразмерны по отношению к человеку и не подавляют его своим масштабом даже в тех случаях, когда имеют большие по площади территории, а в основу планировки заложен принцип геометрической регулярности. Как правило, усадебный сад начинался регулярным французским партером возле главного здания, а затем пластически переходил в английский пейзажный (ландшафтный) сад.

Многие русские усадебные сады и парки можно назвать садами смешанного типа, так как в них гармонично соседствовали элементы классических регулярных и ландшафтных садов.

Поразительной красотой и лиричностью отличались пейзажно-романтические парки Украины, среди которых можно выделить парк Софиевка в городе Умани, построенный в 1796 году и парк Александрия, открытый для посетителей годом позже в городе Белая Церковь.

Ландшафтный парк Софиевка, раскинувшийся на берегу небольшой реки Каменка, был создан по заказу польского магната Потоцкого талантливыми украинскими крепостными под руководством инженера-архитектора Метцеля.

Привлекательной особенностью этого уникального природного объекта с выразительным рельефом являлся Большой водопад, объединивший несколько каскадов, расположенных между Верхним и Нижним прудами, а также ряд искусственно созданных скальных нагромождений и гротов с такими романтическими названиями, как грот Венеры, грот Дианы, грот Страха, грот Сомнений, Львиный и т.д.

Каштановая аллея, проложенная вдоль русла реки, дендрарий с экзотическими растениями, извилистые дорожки, ведущие к беседкам, скульптурам, видовым площадкам, создавали в Софиевском парке атмосферу душевного спокойствия и уюта.

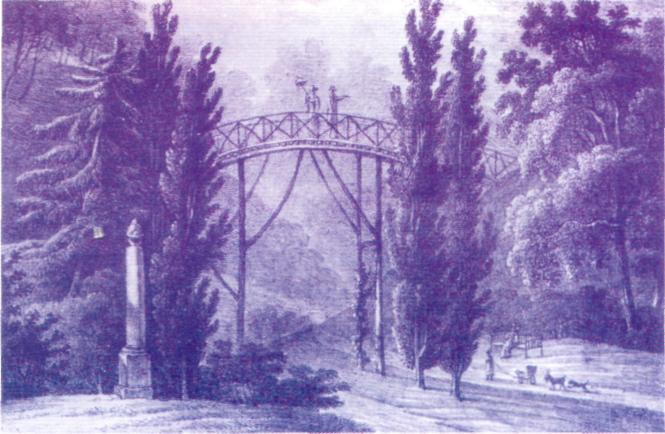

Выдающимся памятником садово-паркового искусства эпохи романтизма, которым восхищались великие поэты Т.Шевченко, А. Пушкин, Г. Державин, является усадьба Александрия.

Она раскинулась на площади более чем в 200 гектаров в живописном месте над рекой Рось и являлась загородной резиденцией семьи гетмана Браницкого.

Главной

достопримечательностью усадьбы был

прекрасный парк с фонтанами, зеркальными

прудами и уютными островками, водопадами

и каналами с переброшенными через них

арочными и так называемыми "китайскими"

мостиками, обзорными площадками и

павильонами (рис.40).

Главной

достопримечательностью усадьбы был

прекрасный парк с фонтанами, зеркальными

прудами и уютными островками, водопадами

и каналами с переброшенными через них

арочными и так называемыми "китайскими"

мостиками, обзорными площадками и

павильонами (рис.40).

Рисунок 40. Фрагмент парка "Александрия" с арочным мостом

По рассказам очевидцев, самым популярным местом была Большая поляна с зеленым ковром цветущих трав в окружении величественных деревьев. С этого залитого солнечным светом пятачка хорошо просматривались наиболее привлекательные точки и объекты: долина реки, "Романтические руины" и арочный мост над каскадом, костел Иоанна Предтечи с ведущей к нему широкой лестницей, развернутая по окружности большой цветочной клумбы белокаменная колоннада "Эхо" со статуей Гермеса посредине.

В теплое время года богатая растительность парка дополнялась яркими фигурными композициями из сезонных цветов, а также выставляемыми в кадках экзотическими растениями, которые выращивались в местных оранжереях, либо привозились из-за границы.

Следует отметить, что в 18-19 веках во многих областях Украины (в границах ее нынешней территории) было создано большое количество усадебных, а также общественных парков и садов.

Особенностью многих садов являлся переходной тип планировки. Так, в центральной части парка или сада, примыкавшей к главным архитектурным сооружениям, преобладали четкие геометрические членения территории с ровными аллеями, правильными по форме партерами и клумбами, которые (по мере отдаления от центра) постепенно сменялись более свободными, криволинейными поверхностями и естественными пейзажными композициями.

История садово-паркового искусства России и Украины насчитывает немало славных страниц. Созданные в прошлые века частные и общественные сады и парки являются наглядными примерами талантливых, профессионально грамотных композиционно-планировочных и оформительских решений.

Вплоть до начала 60-х годов XX века в СССР наглядно ощущалось положительное наследие отечественной школы ландшафтного дизайна и архитектуры, уделялось внимание развитию среды массового отдыха граждан, часто формируемой, правда, на слишком "идеологизированной" основе.

К сожалению, в последние десятилетия на "постсоветсткой" территории практически не создано ни одного более или менее значимого парка, зато значительно активизировалось кооперативное и частное садоводство, резко возрос интерес к знаниям в области ландшафтной архитектуры и дизайна приусадебных территорий. Эти тенденции внушают надежду на новый виток развития отечественного садово-паркового искусства.

Вопросы к лекции 3

1.Назовите характерные черты садов Древнего Египта

В каком древнем государстве появились «висячие сады», их конструкция. какое культовое сооружение послужило их праобразом?

Охарактеризуйте особенности садовой культуры древних персов

«Священные рощи героев» - страна происхождения и характерные особенности.

Опишите сады - дворики Древнего Рима, приведите их латинское название

Характерные черты загородных вилл древних римлян

Различия в восприятии взаимоотношения «человек - природа» нв Востоке и Западе

Характеризуйте типичные черты древних Китайских садов

Как отразилось философское восприятие мира вещей на строении Японского сада?

Перечислите факторы, вызвавшие возникновение монастырских садов

Какие традиции древнего мира использовались при создании монастырских садов

Опишите принципы построения крепостных садов и факторы, послужившие подъему уровня садово- паркового искусства в Европе ХІІ- ХІІІ веков.

Перечислить характерные черты садов эпохи ренессанса.

Каких выдающихся архитекторов и мастеров ландшафтного дизайна эпохи Возрождения Вы знаете?

Приведите примеры и краткое описание садов в стиле Ренессанс

Что обозначает слово «барокко» и почему стали использовать этот термие для характеристики художественного стиля

Характерные черты стиля барокко

Перечислите известные Вам сады в стиле барокко и архитекторов, которые из спроектировали.

Принципы построения «Французского сада»

Назовите выдающегося французского ландшафтного архитектора и величайшее произведение его творчества.

Приведите характерные черты Версальского паркового комплекса

В чем состоит отличие французского и английского садово-паркового дизайна

Перечислите характерные особенности классического английского сада.

Опишите парк Стоу. Кто был проектировщиком этого парка?

Лекция 4. Композиционная организация открытых пространств

План

1.Общие вопросы композиции пространства под открытым небом

2. Композиция древесно-кустарниковых насаждений

1.Общие вопросы композиции пространства под открытым небом

Специфическая область архитектурной композиции - градостроительная композиция, которая, в частности, является художественным выражением пространственных взаимосвязей природных и антропогенных форм на значительных территориях. В ландшафтной архитектуре наиболее общая задача композиции - построение пространств под открытым небом, формируемых преимущественно рельефом, зелеными насаждениями, водоемами и водотоками, малыми формами архитектуры и элементами благоустройства.

Под композицией понимается творческая деятельность по организации пространств и составляющих их элементов, а также результаты этой деятельности.

Организация пространства в архитектуре определяется функциональными, конструктивными и художественными требованиями. Психофизиологические закономерности восприятия человека обусловливают приемы организации формы и пространства и категории композиции:

симметрию и асимметрию;

нюанс и контраст;

ритм;

установление определенных соотношений между частями и целым.

В ыразительность

и гармоничность архитектурной формы

и пространства зависят и от масштабности,

т.е. зрительно воспринимаемой соразмерности

их человеку (рис. 1, 2).

ыразительность

и гармоничность архитектурной формы

и пространства зависят и от масштабности,

т.е. зрительно воспринимаемой соразмерности

их человеку (рис. 1, 2).

Рисунок1. Степень вертикального расчленения пространства (по Дж. Саймондсу)

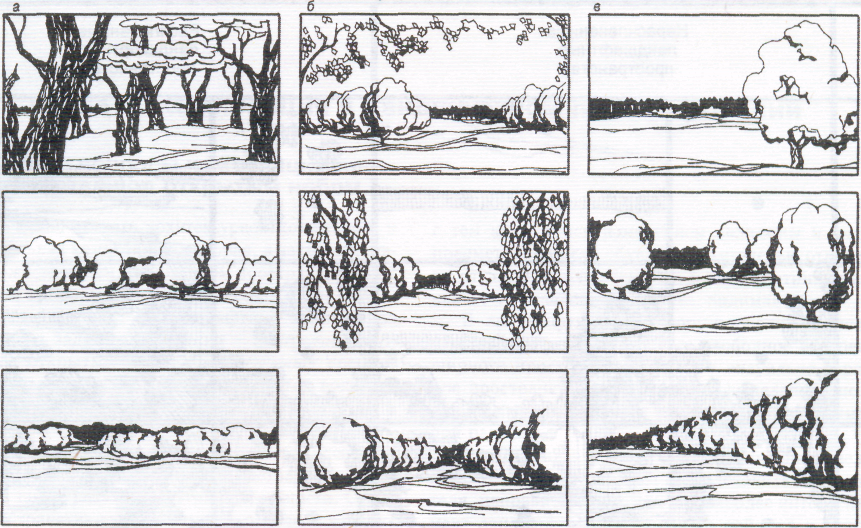

Рисунок 2. Основные типы ландшафтных пространств (по В.В.Баулиной)

Подбор растений, их группировка, пластика рельефа, использование декоративных качеств воды - художественные задачи архитектурной композиции. Особенно это выражено при формировании городских ландшафтов, где природные и архитектурные композиции взаимосвязаны и лишь подразделяются на композиции с преобладающей ролью природных или искусственных компонентов.

Определим некоторые понятия, важные для понимания сущности ландшафтной композиции.

Перспектива - не только искусство изображения на плоскости трехмерного пространства в соответствии с тем кажущимся изменением величины и очертаний предметов, которое обусловлено степенью отдаленности их от точки наблюдения, но и вид, картина природы с какого-то отдаленного пункта, видимая даль.

В ландшафтной композиции различают:

широкую перспективу - панораму, т.е. свободное обозрение обширного пространства;

вид - визуально ограниченное пространство, как правило, выделенное по сторонам рамкой из зеленых насаждений или архитектурной рамкой.

Перспектива, пейзаж, вид, ограниченные зелеными насаждениями, позволяют сосредоточить внимание зрителя, направить его взгляд на наиболее интересный элемент ландшафта или паркового пейзажа - группу деревьев, водоем, скульптуру, беседку и пр.(рис. 2)

В ландшафтной композиции выделяют линейную и воздушную (цветовую) перспективы.

Термин «цветовая перепектива» принадлежит Леонардо да Винчи, который, изучая это явление, пришел к выводу, что по мере удаления от зрителя изменяются величины одинаковых фигур, степень отчетливости границ фигур или других элементов и цвет. Фактически это то, что мы сегодня называем воздушной перспективой.

Линейная и воздушная перспективы - наиболее сильные композиционные средства выражения глубины пространства.

Линейная перспектива отражает изменения видимых форм в зависимости от их положения в пространстве. Основные ее законы:

чем дальше предмет, тем он кажется меньше;

все вертикальные линии в перспективе остаются вертикальными;

параллельные линии, уходящие от наблюдателя на понижающейся местности, сходятся ниже горизонта, а на повышающейся местности - выше горизонта.

Объемы, расположенные ближе к зрителю, воспринимаются как более крупные, и интервалы между ними постепенно зрительно уменьшаются .

Воздушная перспектива зависит от плотности воздуха. Между плотностью и прозрачностью существует обратная зависимость - чем меньше его плотность, тем более он прозрачен. При большой плотности воздух приобретает синеватую окраску, от чего и произошло выражение «голубые дали». В результате объемы, находящиеся вблизи зрителя, представляются более детально, рельефно и четко.

Стушевывание красок или очертаний удаленного предмета зависит также от погоды (ясности или облачности неба, сухости или влажности воздуха). Особенно четко воспринимается далекая перспектива при безоблачной погоде и чистом воздухе.

Законами воздушной перспективы обусловлены изменения яркости освещения и цвета в зависимости от расстояния между наблюдателем и различными планами паркового пейзажа. Мягкие, плавные, с синеватым оттенком элементы пейзажа оптически удаляются. Четкие, контрастные, теплых, особенно желто-красных тонов элементы наоборот кажутся ближе. Богатство колористических сочетаний проявляется в парковом пейзаже при условии хорошей освещенности.

Средствами линейной и воздушной перспективы создается иллюзия увеличения или уменьшения пространства

Мастерами создавать на небольшой территории иллюзию большого пространства были паркостроители Китая и Японии.

Для того чтобы зрительно увеличить перспективу, стены, ограждающие сад, сближали от входа к зданию, расположенному в конце сада. Чтобы уменьшить впечатление стесненности пространства, каменные стены украшали вьющейся зеленью. В направлении от входа к павильону размеры плит мощения уменьшались, фактура их поверхности постепенно менялась - от грубой до гладкой, полированной. Цвет плит мощения и растительности также изменялся: от теплого красно-оранжевого до холодного - зеленого, лилового и серого. Вода на переднем плане плескалась и журчала, а вдалеке была тихой и спокойной, зеркальной. Деревья на переднем плане были высокими, с выразительным силуэтом и плотной кроной, а на дальнем - низкими и ажурными, с как бы «размытым» контуром. Такое решение парковой перспективы создавало видимость простора.

Парковая перспектива - многоплановый парковый пейзаж, построенный по композиционным законам линейной и воздушной перспективы.

В зависимости от относительного расположения различных планов парковой перспективы она может быть разной глубины, т.е. расстояния до видимой преграды зрению:

малой (50 - 100 м);

средней (100 - 500 м);

большой (свыше 500 м) глубины.

Учитывая расстояние между зрителем и объектом и применяя законы линейной перспективы, можно оптически уменьшить или увеличить глубину паркового пейзажа, парковой перспективы, зрительно изменить величину и форму парковых элементов. Глубина парковой перспективы, пространственая выразительность композиции, соотношение природных и архитектурных форм выявляется также игрой света и тени (рис. 3).

Рисунок 3. Характеристика восприятия ландшафтных пространств (по Г.А.Потаеву):

а - виды обзора: детальный (100 м), общий (500 м), панорамный (2000 м);

б - виды ограниченного обзора: рамка, кулисы, обзор без ограничений;

в- восприятие пространства: резкая разница планов, многоплановое пространство, уходящая перспектива

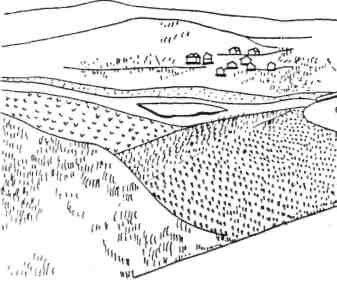

Существенным средством в построении парковой перспективы являются рельеф, вода, фактура растительности, материалов мощения, которые могут быть гладкими или шероховатыми, зеркальними или матовыми. Как правило, один из ландшафтных компонентов принимается в качестве ведущего (рис. 4).

Рисунок 4. Формирование пространства при ведущей роли одного из компонентов: а - рельефа; б - воды; в - зеленых насаждений; г - архитектурных сооружений

Для концентрации внимания на парковой перспективе в основной зоне восприятия используется ряд приемов.

1. Из зеленых насаждений или архитектурных элементов создаются рамка, кулисы.

Кулисы - группа деревьев или кустарников, иногда небольшой массив, ограничивающий вид на открытое пространство. Зеленые кулисы бывают глухие и ажурные - в зависимости от структуры кроны деревьев и кустарников.

2. Построение пейзажей и отдельных парковых видов (картин) ведется с учетом их восприятия в различное время года и дня, погоды, освещенности.

3. Используется эффект, получаемый от сочетания освещенных и затененных поверхностей, зависящий от естественного (солнечного, лунного) или искусственного освещения, для этого в композиции парковых пейзажей чередуются освещенные и затененные (светлые и темные) пространства.

4. Применяется эффект контраста.

Контраст - художественный прием, заключающийся в резко выраженном противопоставлении качеств элементов композиции (объема, цвета), что помогает ярче оттенить их особенности.

5. Используется прием акцентирования.

Акцент - композиционный прием, основанный на наиболее сильном противопоставлении и подчеркивании какой-либо детали в общей пейзажной картине по величине, положению в пространстве, освещенности, цвету. Достигается, например, посредством размещения в открытом пространстве особо декоративных отдельных деревьев (солитеров). Композиционно выделяемые элементы ландшафта называют также доминантами.

6. Учитывается тектоника.

Тектоника - художественное выражение закономерностей построения, присущих определенной породе или виду растений, а также другим природным компонентам.

7. Используется эмоциональное воздействие цвета.

Цвет - колер, окраска.

Тон - характер, оттенок цвета по яркости.

Колорит - соотношение цвета в пейзаже по тону и насыщенности цвета. Различают колорит теплый (преобладание теплых цветов) и холодный (преобладание холодных цветов).

Знание теории цвета лежит в основе построения пейзажа. Как известно, все цвета подразделяются на две группы: хроматические (красный, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый цвета со всеми оттенками и переходами между ними) и ахроматические (белый, черный и все серые тона). Для первой группы характерны цветовой тон и его насыщенность, а для второй - светлота.

Цвета разделяют на выступающие и отступающие. Теплые цвета (красный, оранжевый, насыщенный желтый) как бы приближаются, выступают вперед, а холодные (синий, фиолетовый) - как бы отступают, кажутся дальше. По эмоциональному воздействию выделяют активные цвета, которые действуют на человека возбуждающе (красный, оранжевый), и пассивные (серо-зеленые, сиренево-серые) - успокаивающие.

В природном пейзаже цвет имеет особое эмоциональное воздействие. Цветовосприятие в природном ландшафте зависит от многих факторов, в том числе от характера погоды.

8.Используется изменчивость водных поверхностей. Спокойное зеркало воды отражает цвет неба. В зависимости от фона цветовой эффект воды меняется.

2.2. Композиция древесно-кустарниковых насаждений

Деревья, кустарники, газоны, цветы - основной строительный материал ландшафтной архитектуры.

Рост растений сопровождается последовательными изменениями их формы и величины, поэтому полный декоративный эффект задуманных композиций можно получить не сразу.

В ландшафтном проектировании надо принимать во внимание то, что деревья достигают зрелости (а соответственно и декоративности) через более продолжителыюе время, чем кустарники, а кустарники - через более продолжительное время, чем травянистые.

Художественно-композиционная характеристика деревьев и кустарников определяется тремя основными качествами - величиной, формой, цветом, которые для «живого» растительного материала постоянно меняются в зависимости от их возраста, сезона года, а в течение дня в зависимости от погоды и освещения.

По величине деревья подразделяют на три категории:

представителями первой (высота 25 м и выше) являются сосна, лиственница;

второй (высота 15-20 м и выше) - тополь, вяз, ель;

третьей (высота 10-15 м ) - белая акация, рябина, черемуха.

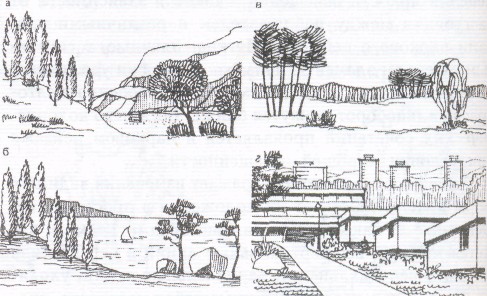

В зависимости от формы и силуэта деревья условно делятся на две группы.

К первой группе (рис. 5, а) относятся деревья с четкой регулярной формой кроны:

пирамидальные (ель, пихта, тополь берлинский);

колонноподобные или веретеноподобные (кипарис вертикальный, туя колонноподобная);

овальные и сферические (липа, ива шаровидная, акация белая шаровидная).

Рисунок 5. Основные формы крон деревьев.

а - регулярные (пирамидальная, колонноподобная, овальная, сферическая);

б - живописные (живописно-сферическая, или раскидисто-шатровая; плакучая, зонтиковидная, стелющаяся)

Вторую группу образуют деревья, отличающиеся живописной формой кроны (рис. 5, б):

живописно-сферические, или раскидисто-шатровые (каштан конский, дуб черешчатый, орех маньчжурский, клен остролистный и многие другие);

плакучей формы (ива плакучая, ива вавилонская, береза плакучая и др.);

зонтиковидной формы (сосна приморская, сосна ленкоран-ская);

стелющейся формы (сосна горная, яблоня стелющаяся и др.).

Деревья первой группы (и нередко второй) применяются в садово-парковых композициях для подчеркивания регулярности, высаживаются по сторонам партера и вдоль аллей. Рядовая посадка деревьев со строгим четким силуэтом очень ритмична и выразительна.

Глухие регулярные посадки используются для создания эффекта неожиданности, когда в конце аллеи вдруг раскрывается вид на ярко освещенный водоем, поляну.

В некоторых случаях отдельные деревья с пирамидальным или колонноподобным силуэтом или их группы используются для композиционного акцента в открытом пространстве в конце аллеи, на острове, поляне или на фоне живописного массива насаждений.

Незаменимой породой в средней полосе является береза бородавчатая плакучей формы. Ассортимент растений подбирается с учетом эстетических и экологических требований. Береза декоративна круглый год: летом в зеленом наряде, гармонирующем с ее атласно-белым стволом, в осеннем золотистом уборе и, наконец, зимой благодаря тонкому графическому рисунку кроны, особенно покрытой инеем в солнечный морозный день.

Важнейшее художественное качество древесных пород - тональность их листвы, меняющаяся по сезонам года. Основной цвет лиственных пород - зеленый, но и он в течение вегетационного периода изменяет оттенки от нежно-зеленого весной до плотного насыщенного тона в конце лета (липа, дуб, клен остролистный, каштан и др.). Особенно богата цветовая гамма осенью -от золотисто-желтого, оранжево-желтого до коричнево-бронзового и пурпурного. При построении пейзажа и компоновке насаждений учитывается, какие породы раньше меняют свою летнюю окраску и какие дольше сохраняют зеленый цвет.

В композиционном отношении ценятся нейтральные серебристо-серые тона листвы и хвои (ива белая и серебристая, тополь белый, ель голубая и др.). Такие деревья прекрасно смотрятся на фоне темных пород, используются для зрительного расчленения больших массивов, очень эффектны в виде одиночных посадок. Наряду с серебристым, золотистым тоном кроны ценится и плотный красный тон (дуб, бук красный и пестролистный).

Из художественных качеств деревьев, используемых в парковых композициях, кроме массы и цвета листьев важны также фактура и тон ствола, рисунок листа, форма и окраска соцветий, а также плодов. Если у ствола старого дуба эффектны глубокие борозды, то у бука и рябины обыкновенных - гладкие, блестящие стволы соответственно серого и зеленого оттенка. Выразителен ярко освещенный ствол медно-красного оттенка у черемухи Маака. Такие качества, как фактура и тон ствола, рисунок листвы и цвет плодов следует использовать в композициях, рассчитанных на близкое восприятие, формируя их вдоль аллей и дорожек, у площадок отдыха.

Сильным композиционным средством является тень (светотень), создаваемая деревьями, — плотная с четкими контурами или ажурная (сквозная, прозрачная, «кружевная»). Интересны деревья, кроны которых читаются «на просвет», например клен. Для соцветий важна их форма, размер, колер. Так, каштан конский цветет белыми и розовыми «свечами», акация и черемуха -кистями и т.д. Очень распространена и ценима в средней полосе рябина, декоративная с весны до поздней осени, когда на ней остаются лишь красные грозди плодов. Рябину высаживают отдельными экземплярами и группами.

В построении садово-парковых композиций, в формировании паркового пейзажа не менее важную роль, чем деревья, играют декоративные кустарники. Они образуют нижний ярус древесных групп и массивов, помогают композиционно осуществить переход от плоскости газона к их вертикальному объему. Из кустарников составляют и самостоятельные группы, иногда дополняя цветочными растениями. Кустарники применяют для подчеркивания или маскировки рельефа, для укрепления склонов.

Кустарники, как и деревья, различают по величине, форме, силуэту, окраске листвы, ветвей, соцветий, плодов.

По величине выделяют: высокие кустарники, достигающие 2-3 м и более (сирень обыкновенная и венгерская, боярышник, скумпия, жимолость, туя западная и др.); средней величины - от 1,5 до 2 м (снежноягодник, кизильник блестящий, можжевельник казацкий и др.); низкие - 60-80 см (айва японская, барбарис Тунберга и др.).

Широко используются в садово-парковых композициях стелющиеся кустарники - бересклет, туя стелющаяся или распростертая и др.

К высоким кустарникам обращаются, когда надо замаскировать нежелательный вид или, наоборот, привлечь внимание к пейзажу. Из высоких кустарников образуется задний план при небольшой глубине парковой перспективы. Крупные группы высокого кустарника высаживают, чтобы получить зрительный интервал перед раскрытием новой перспективы (так называемый «эффект неожиданности»). Кустарники средней величины компонуются в самостоятельные и смешанные древесно-кустарниковые группы, используются в массивах в виде подлеска или опушки. Низкий кустарник хорош в виде бордюра, а также в сочетании со средним и высоким. Все кустарники используются для создания живых изгородей, которые бывают свободно растущими или стриженными. Кустарники разделяют по структуре кроны на четкие и живописные, компактные и ажурные. Для большинства кустарников характерна раскидистая живописная крона. Декоративный эффект посадок кустарника зависит, так же как у деревьев, не только от высоты и силуэта, но и от рисунка, тональности и фактуры листьев, характера цветков и плодов.

Группы хвойных кустарников лучше составлять из одной породы. Особенно привлекателен живописной структурой можжевельник казацкий. Он высаживается большими группами на склонах, у каменисто-цветочных композиций. Крупный кожистый лист характерен для рододендронов, которые благодаря этому эффектны не только во время цветения.

Особое внимание следует уделять красиво цветущим кустарникам, а также имеющим интересные плоды. Эти кустарники декоративны, но по сравнению с цветочными растениями требуют меньше ухода. Формы соцветий и цветков красиво цветущих кустарников очень разнообразны - метелки, шары, кисти, чашечки. Сирень, имеющая огромное количество сортов, характеризуется всевозможными оттенками соцветий и тонким ароматом. Форзиция зацветает раньше других и привлекает ярко-желтыми цветами. Калина бульденеж импозантна в своем белоснежном наряде.

В смешанных посадках, небольших группах хороши пурпуролистные формы барбарисов - обыкновенного и барбариса Тунберга, отличающиеся нарядной окраской листвы летом и осенью. Кизильник горизонтальный с «елочным» строением ветвей и массой алых ягод осенью хорошо выглядит на переднем плане в группах и рекомендуется для рокариев.

Неповторимы по цвету, форме и аромату розы, имеющие также бесчисленное множество сортов и оттенков. Ярко выделяются бусинки плодов снежноягодника, рубиновые плоды калины, оранжево-красные ягоды шиповника. Зимний пейзаж обогащают малиновые ветви дерена и зеленоватые - ивы.

Рассмотрим основные приемы компоновки древесно-кустарниковых насаждений.

Силуэт, форма дерева, произрастающего в массиве, не выражены так четко, как у одиночного, растущего на открытом пространстве. В садово-парковом искусстве отдельно стоящее дерево называется солитер, т.е. уединенный. В качестве элемента парковых композиций солитеры используются на полянах, островах, для завершения парковых перспектив, как акцент на повороте аллеи и т.д. (рис. 2.6, а). При подборе экземпляра для одиночной посадки ведущее значение имеет форма кроны, общий силуэт дерева. Для солитеров выбирают как местные породы, так и экзоты - интродуцированные древесные или кустарниковые растения, не встречающиеся в составе естественных зеленых насаждений региона.

Один из важнейших композиционных приемов в садово-парковом искусстве - создание групп насаждений, которое требует большого мастерства (рис. 2.6, б).

Рис. 6 а, б, в. Элементы древесно-кустарниковых композиций:

а - солитер; б - группа древесных или древесно-кустарниковых насаждений; в - куртина.

В процессе многовекового развития сложились определенные закономерности построения древесных и древесно-кустарниковых групп. В прежние времена группу деревьев называли «клумбой». Сегодня этот термин обозначает вид цветочных посадок. Группы насаждений классифицируют по составу, величине, композиции, значимости, дендрологическому составу.

По составу различают древесные, древесно-кустар-никовые и кустарниковые группы (иногда дополняемые и цветочными растениями), однопородные и многопородные. По величине - в зависимости от числа составляющих их элементов: малые (2 — 3 растения), средние (4-7 растений) и большие (до 10—12 растений). В отдельных случаях компонуют группы из 16-18 растений и более, но это уже будет куртина, т.е. большая группа (рис. 2.6, в).

Внешний облик и композиция групп характеризуются структурой (компактная, рыхлая, сквозистая), контрастностью или мягкостью силуэта, контрастностью или нюансностыо цветовых сочетаний, статичностью или динамичностью форм. По значимости и расположению группы насаждений классифицируются на самостоятельные и сопутствующие (рис. 2.7 - 2.10).

Количество растений в группе обычно нечетное. Однако практика показывает, что и из четного числа деревьев и кустарников можно сформировать свободную, естественную композицию. Все зависит от подбора составляющих.

В средней и большой группе предусматриваются: ядро, внешний контур и опушка (в случае применения кустарников). Ядро — одно — три и более деревьев, занимающих доминирующее положение по высоте, силуэту, цвету. Это как бы композиционный центр группы, однако не геометрический, так как при этом нарушалась бы естественность группы. Уменьшение размеров растений от ядра к опушке позволяет хорошо воспринимать кроны всех составляющих группу элементов. Для внешнего контура выбирается живописное очертание, рекомендуется разрывать его для усиления впечатления естественности и игры светотени.

При смешанных групповых посадках одна из пород должна быть главной, создающей ядро группы, а другие (особенно декоративные) располагаются на опушке, обогащая группу контрастными или нюансными сочетаниями, выявляя ее форму, силуэт, колористическую характеристику.

Компактная самостоятельная группа из елей, тополей пирамидальных и других деревьев может примепяться как композиционный акцент в начале и конце аллеи, на поляне, на острове. Группы используются в качестве кулис для обрамления перспективы или любой детали паркового пейзажа, размещаются вдоль аллей и дорожек, если рядовая их обсадка нецелесообразна по функциональным или композиционным мотивам.

Самостоятельные однопородные |

Самостоятельные разнопородные |

Сопутствующие однопородные |

Сопутствующие разнопородные |

Коли-чество |

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

6 и более |

Рисунок 7 - Композиционные типы групп деревьев (по С.Н.Палентреер)

Особенно эффективна группа, расположенная у поворота дорожки. Иногда дорожку «пропускают» через группу. Своеобразны группы в виде «хоровода» или «букета». Группы в виде «букетов» создаются из 3-5 деревьев, высаженных в одну лунку.

Сопутствующие группы являются частью паркового массива и лесной опушки. Нередко сопутствующие группы компонуются в виде «беседки». Во многих парках встречаются парные посадки деревьев (ель и береза, дуб и береза и т.д.). Очень распространена группа из трех деревьев, которая равнозначно воспринимается со всех сторон и строится по принципу неравнобедренного треугольника. Группа из трех берез имеет рыхлую, сквозистую структуру. Древесные группы из хвойных или пирамидальных тополей более строгие по силуэту, монолитные.

Динамичны группы из четырех деревьев одной породы, расположенные таким образом, чтобы одновременно воспринимались только три экземпляра. При движении по дорожке силуэт такой группы постоянно меняется.

Считают, что для сопутствующей группы оптимальное и даже предельное число деревьев —пять. Увеличение группы рекомендуется осуществлять за счет применения кустарников.

Для парковых ландшафтов характерны смешанные древесно-кустарниковые группы (группы с подлеском, опушкой). Они компактны, многоярусны и используются там, где надо закрыть дальний план, создать четкие кулисы. Для многопородной древесной группы опушку рекомендуется формировать из одного вида кустарников. Для однопородной группы деревьев целесообразно применение смешанного ассортимента кустарников, иногда цветочных растений.

Массив насаждений (или массив парковый) —посадки деревьев и кустарников на значительных площадях. В литературе по градостроительству под зелеными массивами часто понимаются также парки, лесопарки и другие крупные объекты зеленого строительства. Ассортимент паркового массива подбирается по биологическим и декоративным признакам. Массивы насаждений, как и группы, могут быть однопородными или смешанными. Массив древесно-кустарниковых насаждений должен иметь условия роста растений, близкие к условиям естественного лесного сообщества.

Структура массива - ядро, внешний контур и опушка. Для ядра применяются породы деревьев и кустарников, наиболее устойчивые в данных условиях произрастания. Ассортимент массива обогащается посадкой по опушкам ценных древесных пород. Массивы могут быть прозрачными (светлыми, просматриваемыми вглубь) и непрозрачными (темными). В прозрачных массивах, например березовых, кустарники не высаживаются, а в непрозрачных - высаживаются как внутри массива, так и на опушках, и насаждения имеют два или несколько ярусов. В массивах рекомендуется иметь подрост (молодое поколение древесных пород), обеспечивающий своевременную смену устаревших экземпляров без нарушения облика парка. Один из видов достаточно крупного (1 — 1,5 га) массива - роща - совокупность однородных по составу и возрасту насаждений (березовая роща, дубрава). В роще пространство между стволами, как правило, просматривается. Парковый массив с малой вертикальной сомкнутостью позволяет создать глубинные перспективы.

Парковые массивы включают открытые, полуоткрытые и закрытые пространства, в которых деревья и кустарники соответственно составляют 5—10, 50 — 60 и 90 — 100% (рис. 2.11, а,б; 2.12, а,б на цветной вкладке).

Рисунок 8 - Типы групп: а - хоровод; б - сопутствующая; в - букет; г - самостоятельная сквозистая однопородная; д - компактная многопородная древесно кустарниковая; е - самостоятельная разнопородная из кустарников

Рисунок 9 - Смешанные группы с включением цветочных растений (схема):

1 - лиственные деревья; 2 - хвойные деревья; 3 - кустарники; 4 - цветы в группах

При формировании древесно-кустарниковых насаждений учитываются не только композиционные, но и биологические и экологические особенности растений. К биологическим свойствам относятся, например, темпы роста, долговечность, морозоустойчивость, влаголю-бивость, светолюбивость и теневыносливость, требовательность к почвам. Объективными показателями темпов роста деревьев являются размеры годичного прироста ствола и побегов в высоту в возрасте от 10 до 30 лет.

По темпам роста в высоту деревья и кустарники подразделяют на:

весьма быстрорастущие (ежегодный прирост в высоту до 2 м и более) деревья (эвкалипт, тополь, береза бородавчатая и др.), кустарники (акация желтая, бузина красная, чубушник);

быстрорастущие (прирост до 1 м) деревья лиственные (ясени обыкновенный и пенсильванский, платан, вяз мелколистный и др.), хвойные (лиственницы европейская и сибирская, ель обыкновенная и др.), кустарники (лох узколистный, клен татарский, калина и др.);

медленнорастущие (прирост деревьев в высоту до 0,25 - 0,2 м) лиственные (груши и яблони лесные), хвойные (кедр), кустарники (облепиха, ирга, бирючина и др.).

В ширину крона обычно растет медленнее, чем в высоту. Но зато в ширину дерево продолжает расти и после прекращения роста в высоту. Эти биологические особенности древесных пород необходимо учитывать при создании насаждений и растительных группировок, так как смешение медленнорастущих и быстрорастущих пород значительно затрудняет формирование пейзажа.

Долговечность древесных пород в значительной мере зависит от условий внешней среды. По долговечности деревья и кустарники разделяют на весьма долговечные (деревья, живущие до 500 лет и более, кустарники -до 100 лет и более), долговечные (деревья с продолжительностью жизни 200 - 500 лет, кустарники - 50 -100 лет), средней долговечности (деревья - 100 -200 лет, кустарники - 25 - 50 лет).

Быстрорастущие породы, как правило, менее долговечны, чем медленнорастущие. Продолжительность жизни зеленых насаждений особенно быстро сокращается в экологически неблагоприятных условиях города.

Рисунок 10 - Примеры формирования групп деревьев с учетом экологических требований:

а, б — с учетом биологической совместимости;

в, г — с учетом условий произрастания.

1 - клен остролистный; 2 - клен явор; .3 - клен полевой; 4 - ель обыкновенная; 7 — можжевельник казацкий; 8 — ольха черная; 9 - ива белая (плакучая); 10 - черешня обыкновенная; 11 — сосна крымская.

Рядовые посадки создаются или только из деревьев, или только из кустарников, или комбинированные, ярусные - из деревьев и кустарников. В рядовых посадках растения высаживаются в один, два и более рядов. Деревья выбираются с ровным, прямым стволом и правильной кроной.