- •Глава 5. Локационные информационные системы

- •5.1. Теоретические основы локации

- •5.1.1. Направленность излучения

- •5.1.2. Модуляция и детектирование сигналов

- •5.2. Электромагнитные локационные системы

- •5.2.1. Магнитные локационные системы

- •5.2.2. Вихретоковые локационные системы

- •5.2.3. Электромагнитные локационные системы специального назначения

- •5.3. Акустические локационные системы

- •5.3.1. Звук и его основные характеристики

- •5.3.2. Акустические свойства среды

- •5.3.3. Направленность и модуляция в акустической локации

- •5.3.4. Датчики и системы акустической локации

- •5.3.5. Алс специального назначения

- •5.3.6. Основы цифровой записи звука

- •5.4. Оптические локационные системы

- •5.4.1. Теоретические основы оптики

- •5.4.2. Оптическая система и ее характеристики

- •5.4.3. Элементы и схемы оптических локационных систем

- •5.4.4. Лазерные оптические локационные системы

- •Вопросы для самостоятельной подготовки

5.3.2. Акустические свойства среды

Особенности распространения УЗ волн (их тип, скорость c, дальность L и пр.) определяются, главным образом, акустическими свойствами среды, к которым относятся:

упругость (характеризуемая модулями объемной упругости K, Юнга E и сдвига G) и плотность ;

характеристический импеданс Z;

затухание .

Например, при распространении УЗ в неограниченной газовой или жидкой среде в последней возникает изменение объема, вызывающее продольные волны. Их скорость c равна:

![]()

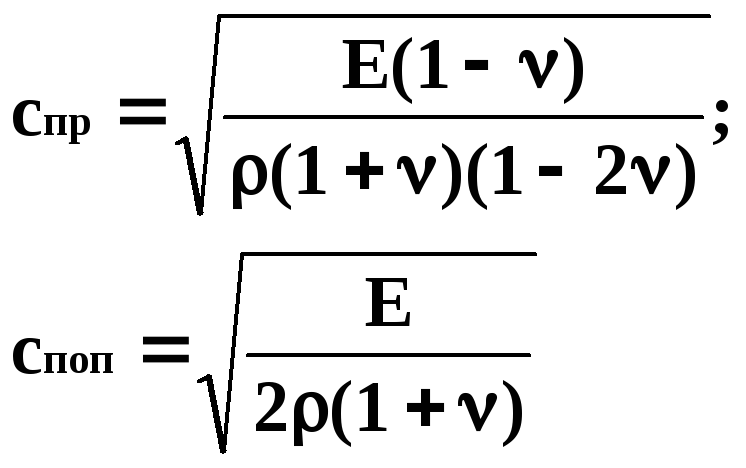

В твердом теле, кроме того, существует

упругостьформы,

и, поэтому, здесь образуются волны двух

типов: продольные и поперечные.

Следовательно, скорость распространения

c

зависит от

типа деформации. В частности, для

безграничного твердого тела продольные

волны спр

(вызывающие деформацию растяжения-сжатия)

и поперечные споп

(вызывающие

деформацию сдвига) распространяются

со скоростью:

твердом теле, кроме того, существует

упругостьформы,

и, поэтому, здесь образуются волны двух

типов: продольные и поперечные.

Следовательно, скорость распространения

c

зависит от

типа деформации. В частности, для

безграничного твердого тела продольные

волны спр

(вызывающие деформацию растяжения-сжатия)

и поперечные споп

(вызывающие

деформацию сдвига) распространяются

со скоростью:

Здесь - коэффициент Пуассона.

В ограниченных средах на скорость распространения влияет наличие и характер границ, что приводит к зависимости скорости звука от частоты: c = F(f), т.е. к дисперсии скорости звука.

В табл. 5.4 представлены некоторые акустические характеристики различных сред.

Таблица 5.4. Сравнительные акустические характеристики некоторых сред

|

Материал |

, 103 кг/м3 |

Скорость распространения волн, 103 м/с спр споп сповер |

Z (для продольных волн), МПа с/м | ||

|

Al |

2,7 |

6,4 |

3,1 |

2,9 |

17,2 |

|

Fe |

7,8 |

5,9 |

3,2 |

3,0 |

46,3 |

|

Pt |

21,4 |

3,9 |

1,6 |

1,5 |

84,6 |

|

Бетон |

1,8 ... 2,8 |

2,1 ... 5,2 |

- |

- |

6,9 |

|

Стекло |

2,6 |

5,7 |

3,4 |

3,1 |

14,5 |

|

Вода |

0,98 |

1,5 |

- |

- |

1,5 |

|

Резина |

1,3 ... 2,1 |

1,5 |

- |

- |

1,9 ... 3,1 |

|

Костная ткань |

1.2 …1,8 |

2500 …4300 |

- |

- |

3,3 … 7,5 |

|

Камни печени |

|

1400 …2200 |

- |

- |

1,2 … 2,4 |

|

Кровь |

1,06 |

1540 … 1600 |

- |

- |

1,5 … 1,7 |

|

Воздух |

1,3 10-3 |

0,33 |

- |

- |

4,3 10-4 |

Затухание УЗ сигнала представляет собой уменьшение амплитуды u и, следовательно, интенсивности J звуковой волны по мере ее распространения (рис. 5.34):

u = u0 e-2x и J = J0 e-4x

где - коэффициент затухания, x - направление распространения волны. (В формулах учтено, что интенсивность звука J пропорциональна квадрату амплитуды волны u (или давления p), и волна при локации проходит двойной путь 2х). Коэффициент затухания измеряется в Нп/м или дБ/м, причем 1 дБ/м = 0,115 Нп/м.

Затухание вызывается следующими основными факторами: расхождением фронта волны с удалением от источника, а также рассеянием и поглощением звука.

П ервый

из этих факторов связан с тем, что по

мере удаления волны от источника его

энергия распределяется во все большую

границу волнового фронта, уменьшая,

тем самым, интенсивность волны

J.

Амплитуда сферической волны убывает

r--1,

цилиндрической

r--1/2.

В УЗ локации также используют

представление о коэффициенте

ослабления

Kосл

= Wпр/Wизл

(здесь Wпр

и Wизл

- величина мощности сигнала на входе

приемника и выходе передатчика). Kосл

уменьшается с расстоянием между

объектами связи и зависит от размеров

излучателя и частоты сигнала (рис.

5.35). В УЗ локации значение Kосл

превышают 100 дб.

ервый

из этих факторов связан с тем, что по

мере удаления волны от источника его

энергия распределяется во все большую

границу волнового фронта, уменьшая,

тем самым, интенсивность волны

J.

Амплитуда сферической волны убывает

r--1,

цилиндрической

r--1/2.

В УЗ локации также используют

представление о коэффициенте

ослабления

Kосл

= Wпр/Wизл

(здесь Wпр

и Wизл

- величина мощности сигнала на входе

приемника и выходе передатчика). Kосл

уменьшается с расстоянием между

объектами связи и зависит от размеров

излучателя и частоты сигнала (рис.

5.35). В УЗ локации значение Kосл

превышают 100 дб.

При анализе затухания УЗ волн их волновое поле, расходящееся от излучателя, рассматривают в двух зонах: ближней Lб (зоне Френеля) и в дальней Lд (зоне Фраунгофера). В ближней зоне поле имеет неопределенную форму и сложно для расчета (его сечение иногда аппроксимируется цилиндром). В дальней - фронт волны имеет сферическую форму, а само поле подобно усеченному конусу, с углом расхождения :

![]()

Здесь dхар - характерный размер (обычно, диаметр излучателя dизл). Для определения ближней Lб и дальней Lд зон используется неравенство: Lб Lкр и Lд >> Lкр, причем

![]()

![]()

Приведенные выражения свидетельствуют, что расхождение фронта зависит от диаграммы направленности излучателя. На практике для оценки затухания чаще всего используют графики (рис. 5.36).

Р ассеяние

и поглощение звука

определяют

потери энергии в среде. При поглощении

звуковая энергия переходит в другие

формы, в первую очередь - тепловую, а

при рассеянии

остается звуковой, но теряет направленность

в результате отражений от неоднородностей

среды. Относительная роль того или

иного фактора при затухании звука

зависит от свойств среды распространения

и от характеристик самой волны. Так,

для жидких и газовых сред (без взвесей)

рассеяние практически отсутствует, и

затухание определяется в основном

поглощением. В твердых телах коэффициенты

поглощения п

для продольных и поперечных волн

различны, правда, их значения сравнительно

невелики, и, поэтому, затухание зависит,

главным образом, от рассеяния р

на границах зерен.

В задачах

дефектоскопии, когда дальность

распространения УЗ невелика затухание

оценивается одним коэффициентом

равным:

= п

+ р.

ассеяние

и поглощение звука

определяют

потери энергии в среде. При поглощении

звуковая энергия переходит в другие

формы, в первую очередь - тепловую, а

при рассеянии

остается звуковой, но теряет направленность

в результате отражений от неоднородностей

среды. Относительная роль того или

иного фактора при затухании звука

зависит от свойств среды распространения

и от характеристик самой волны. Так,

для жидких и газовых сред (без взвесей)

рассеяние практически отсутствует, и

затухание определяется в основном

поглощением. В твердых телах коэффициенты

поглощения п

для продольных и поперечных волн

различны, правда, их значения сравнительно

невелики, и, поэтому, затухание зависит,

главным образом, от рассеяния р

на границах зерен.

В задачах

дефектоскопии, когда дальность

распространения УЗ невелика затухание

оценивается одним коэффициентом

равным:

= п

+ р.

Коэффициент поглощения п пропорционален квадрату частоты: п f2, следовательно, затухание УЗ волн существенно выше, чем звуковых. (Так, увеличение частоты звука в 10 раз увеличит п в 100 раз, что уменьшит дальность локации в 100 раз). Поэтому, коэффициент затухания приводят к установленной частоте (например, 2 МГц как в табл. 5.5), либо вводят параметр /f2.

Таблица 5.5. Коэффициенты затухания продольных УЗ волн в некоторых средах

|

, дБ/м |

Материал |

Дальность проникновения Lmax, м |

|

0,1 ... 10 |

Алюминий, магний, сталь, фарфор |

1 ... 10 |

|

10 ... 100 |

Полистирол, чугун, медь, бронза |

0,1 ... 1 |

|

> 100 |

Резина, медь, дерево, керамика |

0 ... 0,1 |

Отражение и рассеяние УЗ на неоднородностях среды позволяют формировать в оптически непрозрачных средах звуковые изображения предметов, используя звуковые фокусирующие системы подобно тому, как это делается с помощью световых лучей. Процесс фокусирования УЗ волн посредством акустических линз, рефлекторов и с помощью излучателей вогнутой формы возможен лишь при: << dхар. Фокусировка УЗ позволяет получать звуковые изображения на дисперсионных средах, например, в системах звуковидения и акустической голографии, а также концентрировать звуковую энергию. При этом в среде получают столь высокие значения интенсивности звука, которых на поверхности обычных УЗ излучателей достичь невозможно. С помощью фокусирующих систем можно формировать заданные характеристики направленности излучателей и управлять ими.