- •Крестово-купольные храмы Древней Руси

- •Домонгольский период

- •[Править] Храмы Киева, Чернигова, Владимира-Волынского и Смоленска

- •[Править] Храмы Великого Новгорода

- •[Править] Белокаменные постройки Галича и Владимиро-Суздальского княжества

- •[Править] Храмы Владимиро-Суздальского княжества

- •[Править] Храмы с повышенными подпружными арками

- •[Править] Архитектура XIV—XV веков

- •[Править] Великий Новгород

- •[Править] Москва

- •[Править] Перестройка Московского Кремля при Иване III

[Править] Белокаменные постройки Галича и Владимиро-Суздальского княжества

Преображенский собор в Переславле Залесском. 1152 год.

Особое место занимает архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Хотя и здесь архитектура следовала сложившимся типам, постройки Владимира и Суздаля и других городов Северо-Восточной Руси отличаются от храмов Киева, Чернигова, Новгорода, Смоленска другой строительной техникой — после 1152 года они строились из белого камня (ранее строительство в Северо-Восточной Руси вел отец Юрия Долгорукого Владимир Мономах, построивший в начале XII века в Суздале первый собор из плинфы по образцу Успенского собора Киево-Печерского монастыря[16].

В начале XII века белокаменные церкви строились в Галицком княжестве на юго-западе Руси. Но от галицких построек почти ничего не сохранилось, кроме церкви Пантелеимона (см. раздел Храмы с повышенными подпружными арками). Применение гладкотёсаного белого камня роднит галицкую архитектуру с романскими постройками соседних европейских стран.

На происхождение белокаменной архитектуры Северо-Восточной Руси есть два основных взгляда:

Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт полагали, что строительная техника пришла в Северо-Восточную Русь из Галича благодаря союзу Юрия Долгорукого с галицким князем Владимиром[17].

С. В. Заграевский полагал, что заимствования белокаменной техники из Галича не было, а романика пришла во Владимиро-Суздальское княжество непосредственно из Европы, то есть архитектура Галича и Северо-Восточной Руси имеет общие истоки[18]. По его мнению, непосредственным предшественником и галицких, и владимиро-суздальских храмов является императорский собор в Шпейере[19].

[Править] Храмы Владимиро-Суздальского княжества

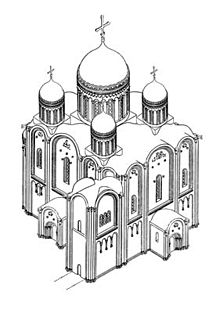

Успенский собор во Владимире. 1158—1160 гг. Реконструкция С. В. Заграевского

Успенский собор во Владимире. Современный вид.

Дмитровский собор во Владимире. 1191 год. Современный вид.

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского и церковь Бориса и Глеба в Кидекше под Суздалем (оба храма построены в 1152 году) являются первыми белокаменными постройками, возведёнными при Юрии Долгоруком. Это небольшие четырёхстолпные храмы с хорами и тремя высокими апсидами, завершенные одной главой (храм в Кидекше сохранился лишь частично). Такой тип храма был широко распространён в середине XII века. В отличие от новгородских четырёхстолпных церквей, храмы обладают выверенными пропорциями, строгой симметрией фасадов. Ровная кладка сделана из тщательно обработанных блоков известняка. От последующих построек храмы Юрия Долгорукого отличаются лаконичностью внешнего оформления[20].

Лучшие белокаменные храмы построены сыновьями Юрия — Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое Гнездо.

При Андрее Боголюбском были построены Успенский собор во Владимире (1158—1160 гг.), позднее ставший главным храмом России (до постройки московского Успенского собора) и другие несохранившиеся храмы Владимира, дворец с храмом Рождества Богоматери в Боголюбове(1158—1165 гг.) и церковь Покрова на Нерли(1158 год).

Успенский собор первоначально был трёхнефным храмом с нартексом. Уникальной чертой являются тромпы, заменившие собой паруса в основании барабана центрального купола. По версии С. В. Заграевского, собор первоначально был пятиглавым. Угловые купола были разобраны при перестройке храма в 1186—1189 годах. Тогда же собор получил галереи с четырьмя новыми главами. Внешний вид храма (до обстройки галереями) усложнялся лестничной башней и небольшими притворами. Притворы примыкали к каждому из трёх порталов храма: на западном и боковых фасадах. Такое расположение входных врат храма было общепринятым. Порталы акцентировали центральные прясла фасадов, соответствующие ветвям внутреннего креста. Пятиглавие всегда имело строгую иерархию. Центральный купол был крупнее и выше, отвечая центричному построению зданий, а также в связи со своим символическим значением. Оно соответствовало внутренней росписи куполов, где помещался образ Христа — Главы Церкви.

Дворцовый храм в Боголюбове сохранился фрагментарно, но известно, что его столбы имели необычную круглую форму — в виде колонн. Церковь Покрова на Нерли, несмотря на совершенство и красоту своих пропорций, также сохранилась не полностью. Первоначально она была окружена низкими галереями с лестницей, ведущей на хоры.

При князе Всеволоде, помимо расширения Успенского собора, был построен придворный Дмитриевский собор (1191 год). Основной объём храма аналогичен постройкам Юрия Долгорукого и Покровской церкви, но отличается от последней менее изящными пропорциями. При ошибочной реставрации XIX века храм потерял первоначальные галереи и лестничные башни.

Постройки Андрея Боголюбского отличались от ранних храмов его отца богатым резным декором. Но максимального расцвета техника украшения фасадов достигла позднее, в начале XIII века (Георгиевский собор в Юрьеве-Польском).