- •Практическое занятие № 2-3.

- •Последовательность выполнения заданий, и текущий инструктаж.

- •Характеристика основных представителей биологических групп сорняков

- •Контрольные вопросы.

- •Stellaria graminea l. - Звездчатка злаколистная.

- •Ареал распространения и вредоносности звездчатки злаколистной (Stellaria graminea l.)

- •Овес пустой, овсюг обыкновенный.

- •Ареал и зоны вредоносности овсюга, овса пустого (Avena fatua l.)

- •Гибискус тройчатый, Гибискус вздутый.

- •Ареал и зоны вредоносности гибискуса тройчатого (Hibiscus trionum l.)

- •Atriplex tatarica l. - Лебеда татарская.

- •Ареал и зоны вредоносности Atriplex tatarica l. - Лебеда татарская. Centaurea cyanus l. - Василек синий

- •А реал и зоны вредоносности Василек синий (Centaurea cyanus l.) Persicaria lapathifolia (l.) s.F. Gray, Polygonum lapathifolium l., Polygonum tomentosum Schrank. - Горец развесистый

- •Ареал и зона вредоносности горца развесистого

- •Raphanus raphanistrum l. - Редька дикая, полевая

- •Ареал и зоны вредоносности редьки дикой

- •Galium aparine l. - Подмаренник цепкий.

- •Ареал и зона вредоносности подмаренника цепкого (Galium aparine l.).

- •Chenopodium album l. - Maрь белая.

- •Ареал и зоны вредоносности мари белой (Chenopodium album l.)

- •Ежовник обыкновенный (куриное или петушье просо)

- •Ареал и зоны вредоносности Ежовника куриного проса Echinochloa crusgalli (l.) Beauv. Amaranthus retroflexus l. - Щирица запрокинутая

- •Ареал распространения и вредоносности щирицы запрокинутой (Amaranthus retroflexus l.)

- •Ambrosia artemisiifolia l. - Амброзия полыннолистная.

- •Ареал и зоны вредоносности Амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia l.)

- •Solanum nigrum l. - Паслен черный.

- •Ареал и зоны вредоносности паслена черного (Solanum nigrum l.)

- •Плевел расставленный.

- •А реал и зоны вредоносности плевела расставленного (Lolium remotum Schrank)

- •Трехреберник непахучий.

- •Ареал и зоны вредоносности Трехреберника непахучего (Trip leurospermum inodorum (l.) Sch. Bip.)

- •Пастушья сумка обыкновенная.

- •Ареал и зона вредоносности пастушьей сумки обыкновенной (Capsella bursa-pastoris)

- •Дескурайния София.

- •Ареал и зоны вредоносности Дескурайнии София (Descurainia Sophia (l.) Webb. Ex Prantl.)

- •Bromus secalinus l. - Костер ржаной

- •Ареал и зоны вредоносности Костра ржаного (Bromus secalinus l.)

- •Apera spica-venti (l.) Beauv. - Метлица обыкновенная.

- •Ареал и зоны вредоносности Метлицы полевой (Apera spica-venti (l.)Beauv)

- •Одуванчик лекарственный, аптечный.

- •Ареал и зоны вредоносности одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.)

- •Полын ь обыкновенная, чернобыльник.

- •Ареал и зоны вредоносности Полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris l.)

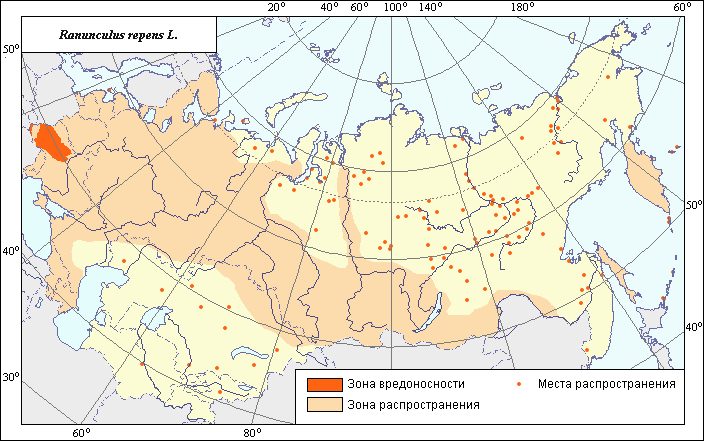

- •Ranunculus repens l. - Лютик ползучий.

- •Ареал и зона вредоносности лютика ползучего Ranunculus repens l.

- •Подорожник большой.

- •Ареал и зоны вредоносности Подорожника большого (Plantago major l.)

- •Elytrigia repens (l.) Nevski - Пырей ползучий.

- •Ареал и зоны вредоносности пырея ползучего Elytrigia repens (l.) Nevski

- •Equisetum arvense l. - Хвощ полевой.

- •Ареал и зона вредоносности хвоща полевого (Equisetum arvense l.).

- •Abutilon theophrastii Medik. - Канатник Теофраста.

- •Ареал и зоны вредоносности свинороя пальчатого Cynodon dactylon (l.)Pers

- •Acroptilon repens dc. - Горчак ползучий розовый.

- •Ареал и зоны вредоносности горчака ползучего (Acroptilon repens dc.)

- •Тысячелистник обыкновенный.

- •Ареал и зоны вредоносности тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium l.)

- •Cirsium arvense (l.) Scop. - Бодяк полевой.

- •Ареал и зоны вредоносности бодяка полевого

- •Convolvulus arvensis l. - Вьюнок полевой, березка.

- •Ареал и зоны вредоносности Вьюнка полевого (Convolvulus arvrnsis l.)

- •Thlaspi arvense l. - Ярутка полевая

- •А реал и зоны вредоносности

- •Ярутки полевой (Thlaspi arvense l.)

Ranunculus repens l. - Лютик ползучий.

Систематическое положение.

Семейство Ranunculaceae Juss., род Ranunculus L.

Биологическая группа.

Многолетник.

Морфология и биология.

Многолетник 10(15)-30(50) см высотой. Стебли восходящие, полые, голые, реже волосистые, выходящие из укороченного корневища. Кроме того, имеются длинные, наземные ползучие побеги,укореняющиеся в узлах. Листья на блинных черешках, кроме самых верхних, обычно голые, реже волосистые. Листья разделены на три доли первого порядка, средняя на длинном черешке, боковые – на коротких. Доли первого порядка глубоко трехрассеченные или раздельные на обратнояйцевидные зубчатые доли второго порядка. Цветоножки короткие, бороздчатые. Цветки 1,5-2,5 см в диаметре. Чашелистики не прижаты к лепесткам, голые, вдвое короче глянцевых, золотисто-желтых лепестков. Цветоложе слабоволосистое. Плодики округло-яйцевидные, сжатые с боков, окаймленные, на поверхности с точечными ямками, с почти прямым длинным носиком. Цветет с мая по август. Плодоносит в июне-сентябре. Размножается семенами и вегетативно. Максимальное плодоношение одного растения - 350 орешков.

Распространение.

Вся европейская часть б. СССР, кроме крайнего Севера, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. Общее распространение: Западная Европа, Передняя Азия, как заносное в Северной Америке.

Экология.

Места произрастания - влажные луга и пастбища, низинные травяные болота, илистые берега рек и озер, на паровых полях и залежах, по влажным, богатым азотом мусорным местам.

Хозяйственное значение.

Рудерально-сегетальный сорняк. Сильно засоряет посевы сельскохозяйственных культур на переувлажненной почве (зерновые, озимые и яровые, пропашные, многолетние травы).Меры борьбы: в системе зяблевой обработки почвы – лущение дисковыми лущильниками на глубину 10-12 см и, после прорастания сорняка, глубокая вспашка на глубину пахотного слоя. Весной – перепашка ( с одновременным боронованием или дискованием.) При поздней уборке урожая осенью – только лущение, а вспашка – весной.

Ареал и зона вредоносности лютика ползучего Ranunculus repens l.

Plantago major L. –

Подорожник большой.

Систематическое положение.

С емейство

Plantaginaceae Juss., род

Plantago L.

емейство

Plantaginaceae Juss., род

Plantago L.

Биологическая группа.

Многолетник.

Морфология и биология.

Растение высотой 10-70 см, голое или немного опушенное. Корневище укороченное. От него отходят тонкие шнуровидные мочковатые корни. Листья прикорневые, черешковые. Их пластинки длиной до 12 см, широкояйцевидные или эллиптические, цельнокрайние, реже в нижней части неяснозубчатые, голые (реже немного опушенные), с тремя-семью дугообразными жилками. Цветочные стрелки восходящие, тонкобороздчатые, заканчивающиеся длинным цилиндрическим колосом, густо усаженным сидячими, мелкими невзрачными цветками, имеющими у основания яйцевидные по краю пленчатые прицветники, которые по размеру обычно короче чашелистиков. Чашелистиков 4, длиной 1.5-2.5 мм. Венчик светлобурый, сростнолепестный, актиноморфный, с четырьмя долями (длина которых около 1 мм). В нижней части образует цилиндрическую трубочку. Тычинок 4, с фиолетовыми пыльниками на нитях, прикрепленных к трубке венчика, но вдвое длиннее ее. Пестик с верхней двугнездной завязью. Плод - яйцевидная многосемянная (6 и более семян) коробочка, раскрывающаяся по поперечным швам. Семена сплюснутые, угловатые, серовато-коричневые или бурые, длиной 1-1.7 мм, продольно мелкоморщинистые. Размножается подорожник только семенами. Вес 1000 семян 0.14-0.25 г. Цветет с мая до сентября. Плоды созревают с июня до осени. Семена разносятся на одежде человека, таре. Одно растение подорожника большого может дать до 61 000 (максимально 320 тыс) семян. Семена сохраняют жизнеспособность до 7 лет и прорастают с глубины не более 3 см. Минимальная температура прорастания +6-+8°С, оптимальная +26-+28°С.

Распространение.

Европейская часть СНГ (всюду до Крайнего Севера), Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Западная Европа, Индия, Гималаи, Иран, Монголия, Япония, Китай, Северная Америка.

Экология.

Произрастает на пустырях и сорных местах, вблизи жилья, дорог и на выпасаемых лугах. Растет на разнообразных по механическому составу, содержанию гумуса и влаги почвах. В южных засушливых районах подорожник большой приурочен к поймам рек. Встречается так же в посевах и, особенно часто, на огородах. В горах поднимается до высоты 2000-2500 м над уровнем моря.

Хозяйственное значение.

Засоряет яровые хлеба пары, пропашные культуры и многолетни травы. Меры борьбы: лущение стерни, зяблевая вспашка, скашивание растений до плодоношения (в целях быстрого истощения корней поверхностные обработки должны быть с разрывом 10-14 дней), при необходимости применение гербицидов