- •1.Предмет финансового менеджмента и задачи финансового менеджмента в управлении предприятием.

- •2.Базисная модель оценки. Факторы, влияющие на стоимость финансового актива.

- •3.Концепция эффективного рынка. Модели формирования промышленного капитала (американская и японо-германская модели).

- •4.Оценка стоимости акций (с постоянным дивидендом, постоянным темпом роста дивиденда, ростом дивидендов в ограниченном периоде).

- •5.Текущая стоимость единой суммы. Текущая стоимость периодических платежей. Текущая стоимость бесконечной серии платежей. Фактор текущей стоимости.

- •§ 8.2. Нахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо

- •6.Инструменты финансового рынка и их характеристики.

- •7. Цели деятельности фирмы. Цели собственника и цели менеджеров. Агентская проблема и методы ее решения.

- •Финансовые рынки. Основные понятия и классификация. Рынок денег и рынок капиталов, первичный и вторичный рынок ценных бумаг и др.

- •Участники денежного рынка

- •Инструменты денежного рынка

- •9. Внутригодовой учет процента. Эффективная норма процента, ее вычисление и использование.

- •Эффективная процентная ставка.

- •Будущая стоимость единой суммы. Будущая стоимость периодических платежей. Фактор будущей стоимости. «Правило 72».

- •Обычные и обязательные платежи. Будущая и текущая стоимость обязательных платежей. Будущая и текущая стоимость неравномерных платежей.

3.Концепция эффективного рынка. Модели формирования промышленного капитала (американская и японо-германская модели).

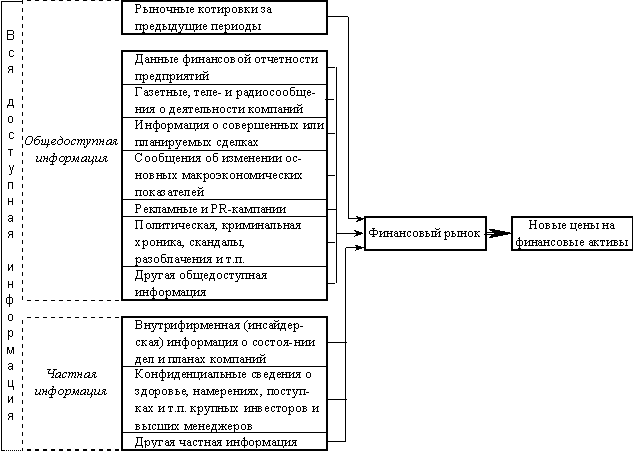

Функции, реализуемые финансовым рынком, имеют одну важную общую деталь – все они связаны со сбором, обработкой и распространением больших объемов информации. Финансовый рынок можно представить как информационную систему (рис. 4.3.1), на вход которой поступают данные финансовой отчетности предприятий, газетные публикации, информация рейтинговых агентств и множество других сведений макро- и микроэкономического характера, политические новости, сообщения о природных катаклизмах и т.п. В результате обработки этого информационного “сырья” внутри системы, оно преобразуется в “готовую продукцию” – цены на финансовые инструменты, обращающиеся на рынке. Данные о рыночных ценах поступают на выход информационной системы. Эффективность такой системы характеризуется ее способностью к адекватному восприятию максимально возможных объемов входной информации и быстрой ее переработке, то есть трансформации всей этой информации в новые значения рыночных цен. Изменение курсов ценных бумаг – практически единственная возможная форма реакции рынка, на поступающую к нему информацию. В крайнем случае, подавляющее большинство имеющих к нему отношение субъектов ждут от него именно такой реакции. В отличие от живого человека рынок не имеет права застрелиться или выброситься из окна небоскреба в ответ на сообщение о банкротстве крупного банка. Он должен бесстрастно принять поступившую информацию к сведению и как можно скорее довести до публики новые котировки акций как разорившегося банка, так и всех связанных с ним компаний. Возможно, именно из-за этой узости спектра его эмоций, некоторые ученые считают финансовый рынок отнюдь не совершенным и очень неэффективным.

Очевидно, что если рыночная цена абсорбирует в себя всю имеющуюся информацию, имеющую прямое или косвенное отношение к конкретному предприятию (его прошлому, настоящему и будущему), то она будет равна справедливой (внутренней) стоимости акции этого предприятия. Иными словами, обладание всей доступной информацией дает возможность грамотному инвестору или аналитику точно спрогнозировать будущие доходы предприятия и применить адекватную процентную ставку для их дисконтирования. Рассчитанная таким образом внутренняя стоимость одной акции будет в точности соответствовать ее рыночной цене. Рынок, на котором цена любого финансового актива всегда равна его внутренней стоимости называется абсолютно эффективным.

Гипотеза абсолютной эффективности рынка предполагает, что любая новая информация не просто поступает на рынок, а делает это очень быстро – практически мгновенно она находит отражение в уровне цен. Поэтому равенство рыночной цены акции ее внутренней стоимости соблюдается в любой момент времени. В таких условиях становится невозможным “перехитрить” рынок, то есть купить бумагу дешевле или продать дороже ее действительной (справедливой, внутренней) стоимости. На этом свойстве абсолютно эффективного рынка базируется его другое определение: рынок считается абсолютно эффективным по отношению к определенной информации, если, используя эту информацию, нельзя принять решение о покупке или продаже ценных бумаг, позволяющее получить сверхприбыль.

Гипотеза о существовании абсолютно эффективных рынков безупречна с теоретической точки зрения, но далеко не всегда применима на практике: десятки тысяч людей во всем мире только и заняты тем, что пытаются “переиграть” рынок, то есть купить дешевле, а продать дороже. При этом кое-кому из них это неплохо удается. Примирению теории с практикой способствует выделение нескольких степеней эффективности рынка – сильной, средней и слабой. Обратимся к схеме:

Информационная система финансового рынка

Вся доступная информация, отраженная на этой схеме, может быть условно разделена на три группы. Первую группу составляет информация о прошлой динамике курсов, то есть, исторические данные об изменении цен на различные бумаги. В совокупности с другими формами публичной информации (данными финансовой отчетности, газетными публикациями и т.п.) она включается в состав второй группы – общедоступной информации. Кроме общедоступных существуют сведения, распространяющиеся в частном порядке, как правило это информация инсайдеров о состоянии дел в конкретной компании, ее ближайших планах и намерениях. Такие сведения формируют третий раздел классификации данных – частную информацию.

Считается, что рынок имеет слабую степень эффективности, если цены обращающихся на нем инструментов отражают только информацию, содержащуюся в динамике прошлых котировок. На таком рынке невозможно получить сверхприбыль, используя только данные об изменении курсов ценных бумаг в предыдущих периодах. Можно заключить, что практически любой организованный фондовый рынок (фондовая биржа), на котором налажена система информирования об изменении цен, обладает слабой степенью эффективности. Этот вывод подтверждается результатами научных исследований: сколь угодно глубокий статистический анализ исторических данных об изменении цен не позволяет достаточно точно спрогнозировать их будущее поведение.

Если в текущих рыночных ценах находит отражение вся общедоступная (публичная) информация, рынок обладает средней степенью эффективности. В этом случае становится невозможным получить сверхприбыль от обладания и такой информацией. Принято считать, что среднеэффективными являются наиболее известные в мире организованные фондовые рынки: NYSE, Лондонская фондовая биржа и т.п. Исследования показывают, что на таких рынках любая новая общедоступная информация находит отражение в цене в день своего обнародования (опубликования), то есть она сразу становится известной всем участникам рынка, поэтому возможность монопольного владения и выгодного использования такой информации отдельными игроками практически исключена.

Сильная степень эффективности, означает, что текущие рыночные цены отражают не только общедоступную, но и частную информацию, поэтому невозможно “сделать деньги”, располагая даже сверхсекретными сведениями, например, о запланированной реорганизации какой-либо компании. Данный вариант приписывает рынку некую мистическую возможность читать даже мысли своих участников и определять их намерения по выражению глаз. Однако результаты проведенных исследований должны успокоить специалистов по добыванию частных секретов: в мире пока еще не существует рынков с сильной степенью эффективности. Поэтому частная информация по-прежнему в цене. Обладая ею, можно “сделать” не просто деньги, а очень большие деньги. Это понимают многие, в том числе и органы контроля за биржевой деятельностью. Поэтому существует жесткий контроль за поведением инсайдеров (прежде всего высших менеджеров, владеющих пакетами акций своих компаний) и регламентация их поведения на рынке. Для того, чтобы продать сколько-нибудь значительный объем своих ценных бумаг, они должны предварительно проинформировать об этом рыночное сообщество. Даже если этого не будет сделано, сведения об осуществленной сделке очень быстро перейдут в разряд общедоступной информации (данные о совершенных сделках) и найдут отражение в текущей цене конкретных финансовых инструментов. Таким образом, само по себе владение частной информацией еще не означает автоматической конвертации ее в наличные дензнаки. Необходимо проявить максимум смекалки и осторожности, чтобы получить выгоду из имеющихся сведений. Сделать это, не вступая в конфликт с законодательством (в том числе и уголовным), достаточно сложно. Тем не менее, вряд ли найдется большое число рыночных игроков, которых бы пугали такого рода трудности. Поэтому в ближайшее время не предвидится возникновение в какой-либо точки земного шара финансового рынка с сильной степенью эффективности.

Постулаты гипотезы

Фондовый рынок является рынком совершенной конкуренции. Это означает, что никакой отдельный инвестор (или группа) не способен своими действиями повлиять на цену, устанавливаемую на рынке — его богатство пренебрежимо мало по сравнению с богатством всех остальных инвесторов.

Вся информация распространяется среди инвесторов бесплатно и одновременно.

Ожидания инвесторов гомогенны (однородны). Т.е. инвесторы одинаково оценивают распределение вероятности будущей доходности активов. Нарушение этого постулата ведет к нарушению рыночного равновесия.

Фондовый рынок находится в равновесии. В том смысле, что цены всех активов правильно отражают присущий им риск.

Инвесторы могут давать в долг и получать кредит по одной и той же безрисковой ставке.

Не существует налогов, транзакционных издержек (комиссионных и проскальзывания).

Общее количество активов фиксировано, все активы торгуемы и делимы. По существу этот постулат означает, что при оценке активов фактором ликвидности можно пренебречь.

(американская и японо-германская модели).

Типы финансовых систем и национальные модели финансовых рынков

Финансовая система общества в современных условиях может быть организована по одному из трех базовых типов (см. табл. 1).

В целом сложившиеся к настоящему времени национальные модели финансовых рынков строятся на основе анализа и сопоставления методов и инструментов финансирования – привлечения заемного или акционерного капитала, собственных средств и капиталосберегающего финансирования, а также целевого привлечения средств государственного бюджета.

В экономической литературе стало уже традиционным выделение англо-американской и континентальной (европейско-японской) моделей, ставших двумя альтернативными системами корпоративного финансирования и контроля.

Характерными признаками англо-американской модели (США, Великобритания) является высокая доля акционерного капитала корпораций, финансирования с помощью коммерческих бумаг при пониженной роли банковского сектора в кредитовании экономики. При этом важная роль отводится инвестиционным фондам, компаниям, другим коллективным инвесторам, а присутствие коммерческих банков на рынке ценных бумаг носит ограниченный характер. Более того, доля банков в структуре собственников финансовых активов постепенно снижается.

В континентальной модели (Германия и другие страны континентальной Европы, отчасти – Япония) присутствуют другие свойства, в целом обратные первой модели. Так, относительно более низкой является доля акционерного финансирования при повышенном значении облигационных заимствований. Малая роль отводится сектору коммерческих бумаг. Вместе с тем традиционно активными действующими лицами инвестиционного процесса являются коммерческие банки. Очень типично их участие в уставных капиталах промышленных предприятий. В итоге на рынке ценных бумаг преобладает или ощущается влияние банков, а их доля в финансовых активов относительно стабильна.

На современном этапе развития для большинства стран мира более характерна германо-японская модель, отличающаяся повышенной по сравнению с США концентрацией собственности, где, соответственно, большинство финансовых рынков носит долговой характер (см. табл. 2).

Еще одним явным различием является степень использования источников в процессе финансирования и уровень рыночной капитализации. Как видно из приведенной ниже табл. 3, страны с разными моделями различаются как по величине отношения капитализации рынка ценных бумаг к ВВП, так и по отношению суммы нового капитала, полученного на публичном рынке, к показателю валовой стоимости основного капитала:

Таблица 3. Показатели капитализации разных стран

Страна Рыночная капитализация / ВВП, % Сумма нового капитала / Валовая стоимость основного капитала, %

Германия 28 3,6

Франция 38 5,0

Япония 67 1,4

Великобритания 143 17,8

США 112 19,4

Россия около 9

Последние исследования промышленных компаний стран «большой семерки» показали, что различия между странами, ориентированными на банки, и странами, ориентированными на рынок ценных бумаг, скорее, отражают выбор между публичным (акции и облигации) и институциональным (банковские кредиты) финансированием компаний, а не различия в соотношении их собственного и заемного капитала.

Для нашей страны характерен бюджетный тип построения финансовой системы, имеющий следующие особенности в условиях периода к рынку:

1) Переход от централизованного государственного управления финансовой системой к ее регулированию с использованием преимущественно экономических, но не административных методов.

2) Нестабильный характер системы в целом.

3) Повышение самостоятельности субъектов федерации, а также местных (муниципальных) органов власти в части организации и регулирования финансовой системы на соответствующих уровнях.

4) Становление системы негосударственных финансовых органов, принимающих участие в процессе перераспределения национального дохода.

5) Переход к ситуации, при которой значительная часть ВВП формируется в негосударственной сфере хозяйственной деятельности.

6) Вынужденная необходимость принципиального реформирования финансовой системы в условиях общей экономической нестабильности и высоких темпов инфляции.

7) Незавершенность процесса формирования целостного финансового законодательства, в полной мере учитывающего специфику переходного периода.

8) Противоречие между федеральными и региональными элементами системы.