- •1.Предмет инженерной геодезии. Значение и задачи геодезии при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.

- •2. Понятие о фигуре и размерах Земли.

- •3. Метод проекций.

- •4. Высоты точек земной поверхности.

- •7.Трасса линейного инженерного сооружения.

- •8. Закрепление трассы на местности.

- •13. Зональная система прямоугольных координат.

- •19. Вешение и измерение линий на местности

- •21)Порядок измерения линий штриховой лентой

- •25. Угловые измерения по трассе, вычисление углов поворота трассы и углов поворота трассы.

- •27. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование и его сновные характеристики.

- •28. Нивелиры и рейки. Гост на нивелиры и рейки.

- •32. Поперечники, их разбивка на трассе и нивелирование.

- •33. Способы контроля нивелирование трассы (стр.146)

- •34. Компенсаторы и принципы их действия.

- •35. Установка нивелиров в рабочее положение.

- •37. Государственная плановая геодезическая сеть

19. Вешение и измерение линий на местности

Измерение производят двое. Закрепив шпилькой задний конец ленты, начальной точки А,задний исполнитель ориентируют переднюю таким образом., чтобы лента легла строго в створе измеряемой линии. Передний исполнитель слегка стряхнув ленту, натягивает её и закрепляет шпилкой передний её конец точки 1. При натяжении ленты задний исполнитель прижимает её ногой к земле, предотвращая возможное смещение. После этого задний исполнитель снимает шпильку, а передний остовляет свою в земле и оба перемещаются вперёд на длину ленты. Задний исполнитель закрепляет конец ленты за шпильку, оставленную передним исполнителем, и ориентирует его по створу измеряемой линии. Передний исполнитель, стряхнув и натянув ленту закрепляет шпилькой её передний конец в точке 2 и процесс измерения повторяется. В ходе измерения у заднего исполнителя число шпилек увеличивается, а упереднего уменьшается. Следует помнить, что число шпилек в рукезаднего исполнителя соответствует количеству отложенных лент от начала соотв. 100 или 200 метрового отрекзка. Поскольку расстояние между измеренными точками не кратно числу уложенных лент, то всегда остаётся последний отрезок от последней шпильки до конечной точки измеряемой линии-остаток.

Общая формула измерённого отрезка D=5Ln+Lm+p, где L-длина ленты, n-число передач шпилек,m-число шпилек в руке заднего исполнителя,p-остаток

20)

При вешении через возвышенность, когда видимость между

вешками 1 и 2 отсутствует сначала ставят вешку 3 на произвольном расстоянии от вешек 1 и 2, причем так, чтобы от нее была видна одна

вешка, например 2.

Затем в створе вешек 2-3 ставят на произвольном расстоянии от

вешки 3 вешку 4, но с таким расчетом, чтобы от нее была видна вешка

1. Далее в створ 4-1 переставляют вешку 3 так, чтобы от нее была

видна вешка 2, а затем в створ 3-2 переносят вешку 4. Ее устанавли-

вают так, чтобы от нее была видна вешка 1 и т.д. Эти действия выпол-

няют до тех пор, пока вешки 3 и 4 не окажутся в створе вешек 1 и 2.

При вешении через овраги (рис. 3.3) наблюдатель, находясь, на-

пример, у вешки 1, от себя устанавливает вешку 3 в створе вешек 1 и

2, а затем вешку 4 в створе вешек 1 и 3 . Перейдя на другую сторону

оврага, он по вешкам 2 и 3 устанавливает вешку 5. Наконец спустив-

шись на дно оврага к вешке 5, он устанавливает по вешкам 5 и 4 веш-

ку 6.

21)Порядок измерения линий штриховой лентой

Измерение линий на местности штриховыми лентами производят двое рабочих. По направлению измерения один из них считается задним, второй – передним. Ленту аккуратно разматывают с кольца. Её оцифровка должна возрастать по ходу измерения. Для закрепления мерной ленты в створе линии используется 6 шпилек. Перед началом измерения 5 шпилек берет передний мерщик и одну – задний. Задний мерщик совмещает с началом линии нулевой штрих ленты. Используя прорезь в ленте, закрепляет шпилькой её конец рядом с колышком, обозначающим начальную точку линии (рис. 49, а).

Передний мерщик, имея в руке 5 шпилек, по указанию заднего мерщика, встряхнув ленту, натягивает её в створе линии и фиксирует первой шпилькой передний конец ленты. Затем задний мерщик вынимает свою шпильку из земли, вешает её на кольцо, и оба мерщика переносят ленту вперед вдоль линии. Дойдя до воткнутой в землю передним мерщиком шпильки, задний мерщик закрепляет на ней свой конец ленты, а передний, натянув ленту, закрепляет её передний конец следующей шпилькой (рис. 49, б). В таком порядке мерщики укладывают ленту в створе линии 5 раз.

После того как передний мерщик зафиксирует пятой шпилькой свой конец ленты, задний мерщик передает ему кольцо с пятью шпильками, которые он собрал в процессе измерения (рис. 49, в). Число таких передач (т.е. отрезков по 100 м при длине ленты в 20 м) записывают в журнале измерений. Последний измеряемый остаток линии обычно меньше полной длины ленты. При определении его длины метры и дециметры отсчитывают по ленте, а сантиметры оценивают на глаз (рис. 49, е).

Измеренная длина линии D вычисляется по формуле :

D = 100 · a + 20 · b + c,

где a – число передач шпилек;

b – число шпилек у заднего мерщика на кольце;

c – остаток.Для контроля линию измеряют вторично 24-метровой или той же 20-метровой в обратном направлении. За окончательный результат принимают среднее арифметическое из двух измерений, если их расхождение не превышает:

– 1/3000 части от длины линии при благоприятных условиях измерений;

– 1/2000 – средних условиях измерений;

– 1/1000 – неблагоприятных условиях измерений. Т.е. допускаются абсолютные ошибки на 100 м длины линии 3 см, 5 см и 10 см.

22) Поправка за наклон вводится для определения горизонтального проложения d измеренного наклонного расстояния D

d = D cosn , (8.2)

где n - угол наклона. Вместо вычисления по формуле (8.2) можно в измеренное расстояние D ввести поправку за наклон: d=D+Dn, где

Dn

= d

- D = D (cosn

-

1) = -2D

sin2

![]() .

(8.3)

.

(8.3)

По формуле (8.3) составляют таблицы, облегчающие вычисления.

Поправка за наклон имеет знак минус. При измерениях лентой ЛЗ поправку учитывают, когда углы наклона превышают 1°.

Если линия состоит из участков с разным уклоном, то находят горизонтальные проложения участков и результаты суммируют.Углы наклона, необходимые для приведения длин линий к горизонту, измеряют эклиметром или теодолитом.

Эклиметр имеет внутри коробки 5 (рис. 8.2, а) круг с градусными делениями на его ободе. Круг вращается на оси и под действием укреплённого на нём груза 3 занимает положение, при котором нулевой диаметр круга горизонтален. К коробке прикреплена визирная трубка с двумя диоптрами - глазным 1 и предметным 4.

|

|

Рис. 8.2. Эклиметр: а – устройство; б – измерение угла наклона

Для измерения угла наклона n в точке B (рис. 8.2, б) ставят веху с меткой M на высоте глаза. Наблюдатель (в точке A), глядя в трубку 2 эклиметра, наводит её на точку M и нажатием кнопки 6 освобождает круг. Когда нулевой диаметр круга примет горизонтальное положение, против нити предметного диоптра 4 берут отсчёт угла наклона. Точность измерения угла эклиметром 15 - 30¢.

Поверку эклиметра выполняют измерением угла наклона одной и той же линии в прямом и обратном направлениях. Оба результата должны быть одинаковы. В противном случае надо переместить груз 3 в такое положение, при котором отсчёт будет равен среднему из прямого и обратного измерений.

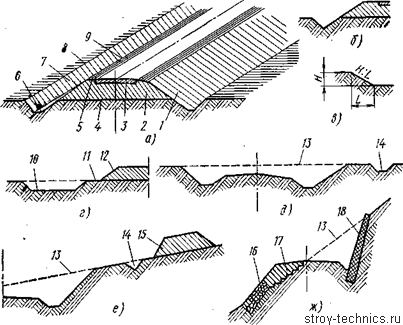

23. Основные элементы трассы автомобильной дороги. Основные элементы трассы автомобильной дороги (рис. 1) представляют собой совокупность прямых, кривых участков и уклонов, характеризующих дорогу в продольном и поперечном профиле.

Рис. 1. Элементы конструкции автомобильной дороги: а — схема участка дороги, б — кювет треугольного сечения, в — поперечное сечение откоса, г — сооружение из боковых резервов, д — поперечное сечение дороги в выемке, е — отсыпка грунта в кавальер, ж — поперечное сечение дороги на косогоре; 1 — откос насыпи, 2, 12, 17 — насыпи, 3 —дорожное покрытие, 4 — поверхность материкового грунта, 5 — обочина, 6 — дно кювета, 7 — внешний откос кювета, 8 — бровка кювета, 9 — бровка насыпи, 10 — резерв, // — берма, 13 — поверхность косогора до разработки, 14 — напорная канава, 15 — кавальер, 16,18 — подпорные стенки; Н : L — заложение откоса

Трассой дороги называют ее ось на земной поверхности. Трасса имеет повороты, подъемы и спуски, включает в себя прямые и кривые участки. Выбирают трассу, учитывая требования удобного и безопасного движения автомобилей с заданными скоростями. Естественные преграды (овраги, горы, реки) заставляют увеличивать длину дороги, прокладывая ее в доступном для строительства месте. Трасса дороги рассматривается в двух проекциях. Проекция на вертикальную плоскость представляет продольный профиль, а проекция на горизонтальную плоскость — план трассы.

Продольный профиль характеризует крутизну дороги на каждом участке. Естественные уклоны местности могут превышать допускаемые для дорог. В этом случае часть грунта срезается.

План дороги представляет собой проекцию дороги со всеми сооружениями, расположенными на дорожной полосе, на горизонтальную плоскость.

План дороги определяет ширину ее конструктивных элементов, длину прямых и скругленных участков, радиусы кривых, углы между прямыми участками. Поперечный профиль дороги (рис. 2) —разрез дороги в направлении, перпендикулярном ее оси, представляет собой линии, ограничивающие земляное полотно и дорожную одежду. Элементы конструкции автомобильной дороги показывают на ее поперечном профиле.

В выемках земляное полотно располагается ниже поверхности земли. Грунт из выемки укладывают в соседнюю насыпь или перемещают в боковые отвалы, называемые кавальерами. При малых поперечных уклонах местности кавальеры расположены с обеих сторон полотна дороги.

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных средств. Ширина проезжей части зависит от количества полос движения и ширины каждой полосы, а количество полос в свою очередь определяется расчетной интенсивностью и составом транспорта. Потребность в нескольких полосах движения в одну сторону может возникнуть также независимо от интенсивности движения, например, когда в общем потоке перемещаются машины, значительно отличающиеся по скорости от основного транспорта.

Обочины примыкают к проезжей части. Их используют для временной стоянки транспорта. В случае отсутствия покрытия на дороге проезжая часть и обочины составляют одно целое.

Дорожное полото — это проезжая часть плюс обочины. Оно ограничено с обеих сторон откосами земляного полотна. Бровкой дорожного полотна называют линии пересечения поверхности обочины с поверхностью откоса. При наличии обочин из грунта бровка дорожного полотна является бровкой земляного полотна. Расстояние между бровками называют шириной земляного полотна.

Водоотводные канавы расположены за пределами дорожного полотна. В боковых канавах, а также в выемках различают внешний и внутренний откосы. Внутренний откос прилегает к обочине.

Вблизи городов и промышленных центров развито велосипедное движение. Для повышения его безопасности выделяются велосипедные дорожки. При интенсивном велосипедном движении велодорожки располагают независимо от автомобильной дороги.

За пределами земляного полотна расположены дороги для гусеничного и гужевого транспорта, велосипедная дорожка, тротуар, древонасаждения и др. Перелом образуется пересечением двух соседних прямых участков продольного профиля, имеющих разные уклоны. Переломы делятся на выпуклые и вогнутые. Они препятствуют движению автомобиля и поэтому их смягчают. Резкое изменение траектории движения автомобиля на переломе нарушает плавность движения.

Продольный уклон дороги может совпадать с кривой в плане, имеющей малый радиус. В этом случае условия движения автомобиля усложняются. Уклон проезжей части на кривых зависит от продольного и поперечного уклонов. Уклон на виражах способствует скольжению остановившегося, медленно движущегося или тормозимого транспорта на скользком покрытии. Исходя из этого, норму наибольшего допускаемого продольного уклона на кривых, указанную в табл. 1, уменьшают согласно табл. 3.

Искусственные сооружения устраивают в местах пересечения автомобильной дорогой рек, оврагов, балок, других дорог, чтобы предотвратить переувлажнение земляного полотна и обеспечить прокладку трассы дороги в труднодоступном для строительства месте. При увеличении влажности свойства грунта резко изменяются, уменьшается его способность сопротивляться нагрузкам.

Поверхностную воду отводят, устраивая канавы. В них собирается вода с покрытия дороги и прилегающей местности и отводится в пониженные места. Земляное полотно увлажняется также подземными грунтовыми водами. Для понижения и отвода грунтовых вод применяют дренаж, который представляет собой сеть уложенных под землей труб или каменных набросок с крупными пустотами.

Система закрытых водоотводов для пропуска поверхностных вод на городских улицах называется ливнесточной канализацией. В канализацию вода поступает через решетчатую крышку на покрытии дороги.

Большую часть водопропускных сооружений на дорогах (до 96%) составляют трубы, которые укладывают поперек дороги в нижней части насыпи. При укладке труб насыпь делают непрерывной.

При пересечении дорогой рек и других дорог устраивают пропускные сооружения — мосты значительной длины и высоты.

24)вычисление длины прямых вставок и расстояний между вершинами

При заполнении ведомости углов поворота, прямых и кривых величины Рi – длина прямой вставки (м) и Si – расстояние

между вершинами углов (м) определяется по схемам (4.2) и (4.3), рис. 2:

Р1 = ПК НК1 – ПК НТ;

Р2 = ПК НК2 – ПК КК1;

Р3 = ПК КТ – ПК КК2,

S1 = ПК ВУ № 1 – ПК НТ;

S2 = ПК ВУ №2 – ПК ВУ № 1 + Д1;

S3 = ПК КТ – ПК ВУ № 2 + Д2,

где ПК НТ, ПК НК – пикетажные положения начала и конца трассы; ПК НК и ПК КК – пикетажные положения начала и конца

закруглений; ПК ВУ – пикетажные положения вершин углов; Д – величина домера для соответствующего угла поворота.

Проверяется правильность заполнения ведомости углов поворота, прямых и кривых, а также разбивки пикетажа по

трассе:

∑Р + ∑К = ∑S – ∑Д = Lтр;

∑2Т – ∑К = ∑Д.