- •49. Трансмиссия трамвая. Схема. Назначение. Передача вращающего момента.

- •52. Устройство тормозной пневмосистемы атс городского электрического транспорта.

- •59. Кузов трамвайного вагона. Устройство кузова, механические устройства, размещенные в кузове.

- •62. Стояночный тормоз троллейбуса. Схема передачи усилия от рычага привода тормоза к колодкам.

- •63. Колеса трамвая. Передача движения от тягового двигателя к колесу.

- •64. Ведущее колесо троллейбуса. Установка колеса на балке ведущего моста. Размещение тормоза в колесе.

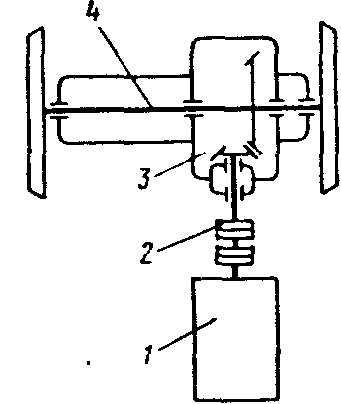

46. Трансмиссия троллейбуса. Назначение. Схема. Передача вращающего момента. Основная схема колесного движителя - схема с одним ТД, передающим крутящий момент на два движущих колеса 5, соединенных механическим дифференциалом 3. Тяговая передача движителя включает карданный вал 1, центральный тяговый одно- или двухступенчатый редуктор 2, дифференциал 3 и полуоси 4, заключенные в балке 6 ведущего моста. Для уменьшения габаритных размеров и повышения работоспособности центрального редуктора 2 на ПС большой вместимости используют схему тяговой передачи с разнесенным редуктором (рис. Б): центральный редуктор 2 выполняют одноступенчатым и у ведущих колес 5 ставят вторую ступень - бортовые колесные редукторы 7. Иногда ПС большой вместимости (с целью снижения уровня пола кузова и облегчения условий работы тяговых редукторов) выполняют с двумя ТД. Тяговый привод этого типа может иметь три схемы: с двумя центральными редукторами 2 и обычным механическим дифференциалом 3 (рис. В); с двумя центральными редукторами 2, но без механического дифференциала (электрический дифференциал); с бортовыми редукторами 8 и электрическим дифференциалом (рис. Г). Предпочтительны схемы тягового привода с электрическим дифференциалом.

Рис. 1

Тяговый двигатель располагают в кузове или под кузовом, а редуктор — в балке ведущего моста. Взаимное расположение валов ТД и редуктора не остается постоянным, так как между опорной конструкцией 6, на которой крепят ТД, и мостом 9 с установленным на нем редуктором 5 находятся упругие элементы подвески 7 (рис. 2, а). Поэтому между ТД и тяговым редуктором устанавливают карданный вал 3 — устройство, передающее крутящий момент между валами, расположенными несоосно, или под углом и меняющими взаимное расположение в определенных пределах. Для компенсации угловых смещений соединяемых валов у карданного вала имеются два карданных шарнира (жестких или мягких кардана) 1 и 4, а для компенсации линейных смещений - шлицевое соединение 2. К валам ТД и редуктора карданный вал крепят фланцевыми муфтами. Крутящий момент, передаваемый с двигателя на движущие колеса 8, реализуется в виде силы тяги или тормозной силы через сцепление колес с дорожным покрытием.

Рис. 2

Схема трансмиссии троллейбуса ЗиУ-9 показана на рис. 1, Б, ее кинематическая схема — на рис. 2, Б. Ведущая шестерня 2 центрального редуктора, соединяющаяся карданным валом с ТЭД троллейбуса, установлена на подшипниках 3 в картере 4, укрепленном болтами на балке 6 ведущего моста. Зубчатое колесо 18, связанное болтами с дифференциальной коробкой 17, установлено на подшипниках 16, 20 в картере редуктора. Механизм дифференциала состоит из крестовины, на четырех шипах которой насажены сателлиты 5, и двух полуосевых шестерен 19, связанных шлицевыми втулками с полуосями. Шипы крестовины закреплены в дифференциальной коробке 17. Поэтому зубчатое колесо 18 вращает вместе с дифференциальной коробкой весь дифференциальный механизм. Сателлиты 5 делят передающуюся на них нагрузку от коробки дифференциала поровну между полуосевыми шестернями правого и левого ходовых колес 10, установленных на ступичных подшипниках 9, что определяет равенство крутящих моментов, передаваемых ТЭД на движущие колеса. Бортовой редуктор представляет собой планетарный зубчатый механизм. Полуось передает от центрального редуктора вращающий момент на солнечную шестерню 7, находящуюся в зацеплении с сателлитами 8 и коронной шестерней 13. Сателлиты 8 передают вращающий момент с солнечной шестерни через валики 11 на водило 12, связанное болтовым креплением 14 со ступицей 15 ведущего колеса.

47. Назначение и принцип действия рулевого управления троллейбуса. Рулевое управление представляет собой совокупность механизмов, обеспечивающих необходимый поворот передних управляемых колес для изменения направления движения троллейбуса. Рулевое управление состоит из рулевого механизма, рулевого привода, пневматического или гидравлического усилителя руля и следящей системы включения пневматического усилителя.

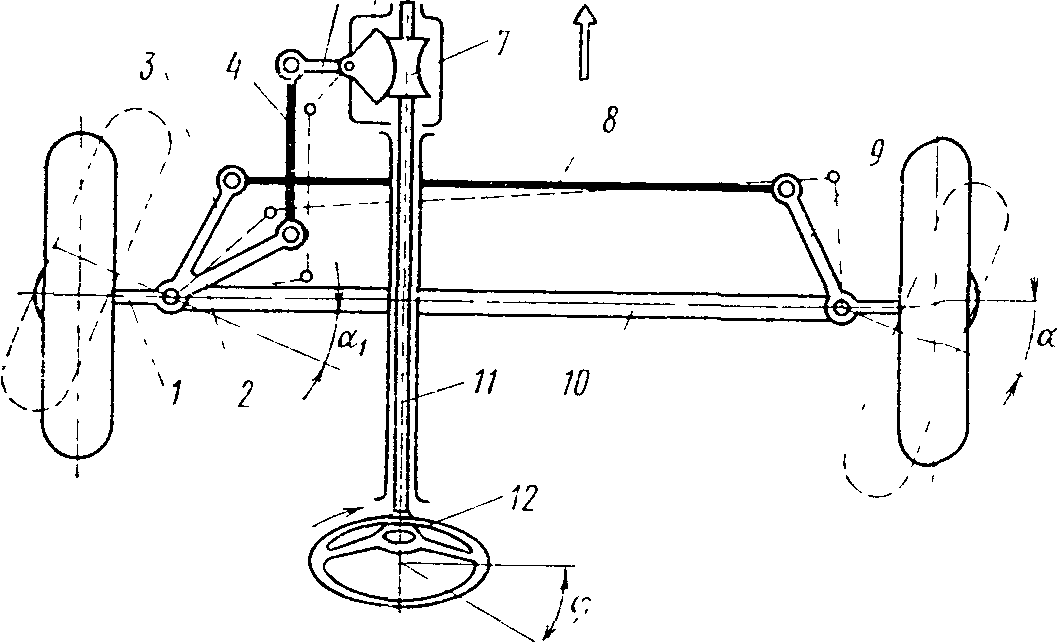

Рис. 1. Кинематическая схема рулевого управления: 1— левая цапфа, 2 — поворотный рычаг, 3, 9— рычаги, 4— продольная тяга, 5 — сошка, 6—сектор, 7 — червяк, 8—поперечная тяга, 10—балка переднего поста, 11 — вал, 12 — рулевое колесо.

Рулевой

механизм преобразует поворот рулевого

колеса 12,

связанного валом 11

с червяком 7,

в угловое перемещение сошки 5.

Сошка укреплена на одном валу с червячным

сектором 6,

входящим в зацепление с червяком 7.

Поворот сошки 5

вызывает перемещение шарнирно соединенной

с ней продольной рулевой тяги 4,

которая в свою очередь через шарнирное

соединение осуществляет поворот рычага

2

и левой цапфы 1

с колесом. Поворот правого управляемого

колеса осуществляется рулевой трапецией,

которая состоит из балки переднего

моста 10,

поперечной

рулевой тяги 8

и двух рычагов 3

и 9

поворотных цапф. Рулевая трапеция

обеспечивает поворот

управляемых колес троллейбуса на разные

углы α относительно центра поворота О

(рис. 2), благодаря чему обеспечивается

качение их без бокового скольжения по

дорожному покрытию. Требования:

простота и надежность конструкции;

легкость поворота колес; высокая

прочность и износоустойчивость

деталей; простота технического

обслуживания; смягчение ударов и

толчков, передаваемых на рулевое

колесо от управляемых колес при езде

по неровной дороге; минимальный люфт

рулевого леса; обеспечение хорошей

стабилизации колес. Чтобы водителю не

приходилось прикладывать больших

усилий, на современных троллейбусах

применяются пневматические или

гидравлические усилители рулевого

управления. РУ состоит из рулевого

механизма, системы тяг и рычагов и ГУРа.

![]()

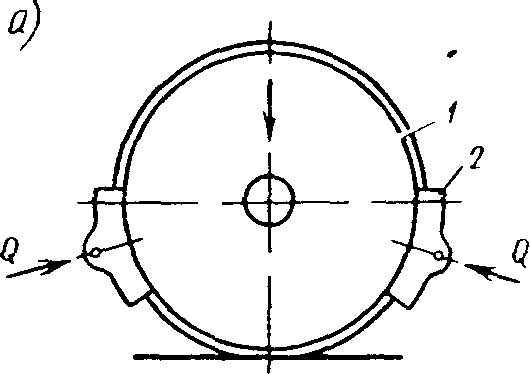

48. Конструкция колесной пары трамвая. Колесные пары не только несут всю нагрузку от массы кузова и его оборудования, но и при движении направляют вагон по рельсовому пути. Они воспринимают все удары от неровностей, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях и в свою очередь воздействуют на путь. От их исправности зависит безопасность движения. Основные части колесной пары: ось, колесный центр с бандажом и детали тяговой передачи. Различают колесные пары с жесткими и подрезиненными колесами. Колесные пары с жесткими колесами имеют стальной литой центр, насаженный на ось. Их устанавливают на вагонах старых типов и вагонах специального назначения. У колесных пар с подрезиненными колесами стальной кованый центр с посаженным на него бандажом, резиновыми прокладками и ступицей колеса компонуется в отдельный моноблок и монтируется на ось. Такие колесные пары оказывают меньшее воздействие на путь и поглощают удары при прохождении неровностей пути; ими снабжены все современные трамваи. На колесные центры 1 насаживают бандаж 3, имеющий гребень, называемый ребордой 4, служащий для направления колесной пары по рельсовому пути. Бандаж 3 насаживают в горячем состоянии. Фиксируется бандаж на колесном центре стопорным кольцом 2, вставляемым в предусмотренную для этой цели канавку. В процессе эксплуатации поверхность бандажа и его реборда изнашиваются. Размеры бандажей и реборд, а также состояние колесных блоков и центров регламентируются Правилами технической эксплуатации трамвая.

Рис. 1. Насадка бандажа: 1 -колесный центр, 2 — стопорное кольцо, 3 - бандаж, 4 – реборда.

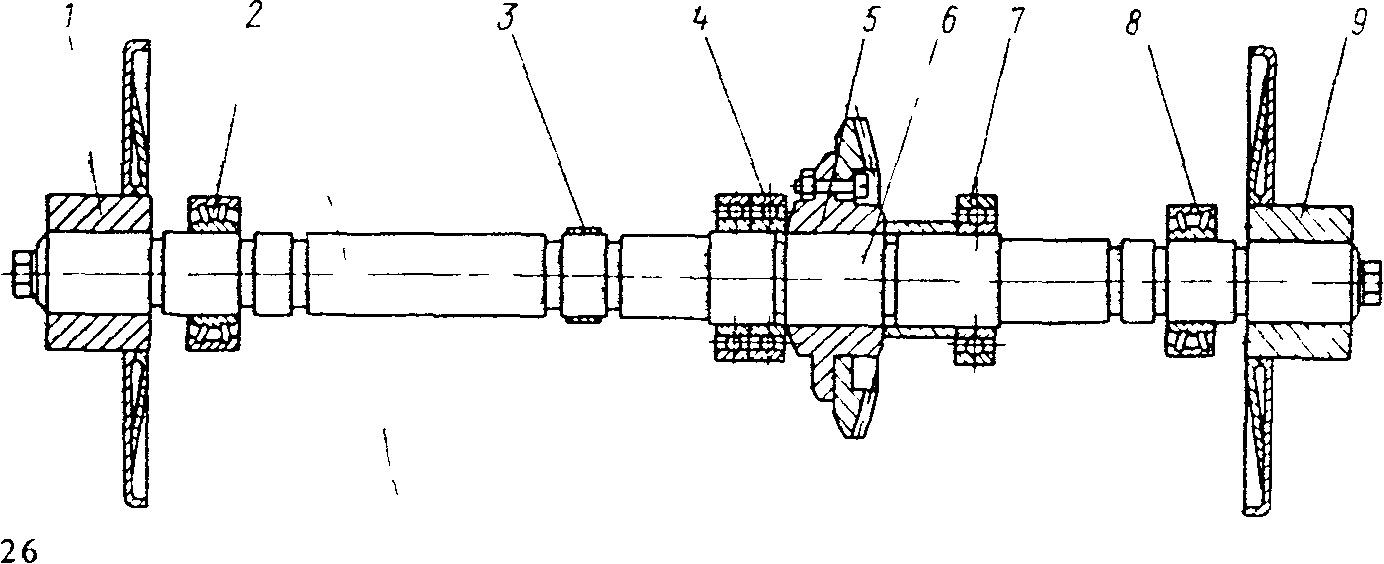

Рис. 2. Ось колесной пары вагона Т-3. 1,9— ступицы с приваренными дисками, 2,8-буксовые подшипники, 3 - токосъемное кольцо, 4, 7 - шариковые подшипники, 5 - ступица ведомого зубчатого колеса, 6 — ось.

Колесные пары современных вагонов имеют подрезиненные колеса и внутренние буксы. Ось колесной пары заключена в редукторный кожух. На ось 6 асимметрично напрессовывается ступица 5 ведомого зубчатого колеса редуктора. С одной стороны ступицы напрессованы два шариковых подшипника 4, а с другой - дистанционное кольцо и шариковый подшипник 7. По концам оси напрессовываются ступицы 1,9 с приваренными дисками и радиально-сферические двухрядные роликовые буксовые подшипники 2 и 8. Внутренние буксы, смонтированные в кожухе, представляют собой стальные стаканы, в которые запрессована наружная обойма сферического самоустанавливающегося подшипника. Буксовые узлы смазывают консистентной смазкой, подаваемой через пресс-масленки. Стальной кожух буксы состоит из двух частей (короткой и длинной), соединенных болтами. В местах прилегания продольных балок тележек и расположения внутренних буксовых узлов кожух имеет утолщения и направляющие. На наружные концы оси колесной пары напрессовывают ступицы подрезиненного колеса. Ступицу штампуют вместе с диском или соединяют сваркой. На ней собирают все подрезиненное колесо. Колесный центр с бандажом имеет отверстия под фиксаторы-упоры резиновых вкладышей. Колесный центр с резиновыми вкладышами помещен между диском ступицы и нажимной шайбой, также имеющими отверстия для фиксаторов-упоров. Нажимная шайба к ступице крепится восемью болтами или центральной стягивающей гайкой.

49. Трансмиссия трамвая. Схема. Назначение. Передача вращающего момента.

![]()

![]()

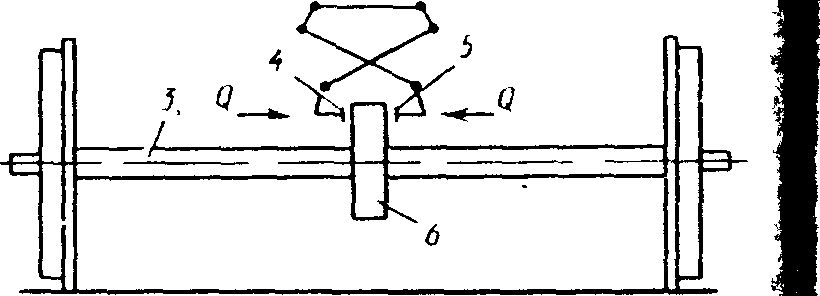

Тяговые передачи служат для передачи вращающего момента от вала тягового двигателя на ось колесной пары, уменьшения частоты вращения колесной пары и увеличения вращающего момента. Конструкция передачи и ее передаточное число зависят от типа и конструкции тягового двигателя, частоты вращения и способа его подвески. Прямая зубчатая передача применяется на вагонах старых типов с опорно-осевым подвешиванием тягового двигателя. Она состоит из малого цилиндрического колеса, насаженного на вал тягового двигателя, и зубчатого колеса, укрепленного на оси колесной пары. Карданно-редукторные передачи (рис. 1) применяются при рамном подвешивании тягового двигателя на вагонах РВЗ-6М2, КТМ-5М3, ЛМ-68М и Т-3. Передача движения от ТД к колесу осуществляется при помощи передач, схемы которых приведены на рис. 1.

Рис. 1. Кинематические схемы передаточных механизмов: а — карданно-редукторная передача с коническим редуктором вагонов Т-3 и КТМ-5МЗ, б - карданно-редукторная передача с коническо-цилиндрическим редуктором вагонов РВЗ-6М2, ЛМ-68М, в - карданно-редукторная передача с цилиндрическо-коническим редуктором вагона Т-3; 1 - тяговый двигатель, 2 - карданный вал, 3 - редуктор, 4 — колесная пара.

Вращение от вала тягового двигателя на ось колесной пары 4 в этом случае передается через карданный вал 2 или упругую муфту и редуктор 3. Редуктор представляет собой одно- или двухступенчатую зубчатую передачу, смонтированную в отдельном корпусе. На трамвайных вагонах РВЗ-6М2 и ЛМ-68М применяют двухступенчатые редукторы, на вагонах КТМ-5МЗ — одноступенчатые, на вагонах Т-3 — как одноступенчатые, так и двухступенчатые. Одноступенчатые редукторы имеют ряд преимуществ: меньшие габариты, большую износоустойчивость и более высокий коэффициент полезного действия.

50. Тормозная система трамвая. Механические тормозные устройства. Назначение и типы механических тормозов. Тормозные устройства на трамвае предназначены для уменьшения скорости при движении вагона, для его полной остановки и удержания в неподвижном состоянии на разрешенном уклоне. Трамвайные вагоны оборудуют двумя системами тормозов: электрическими и механическими. В системах электрического торможения происходит преобразование кинетической энергии движения вагона в электрическую. Тормозные усилия в этом случае реализуются тяговыми двигателями, работающими в режиме генератора. Механические тормозные системы преобразуют кинетическую энергию движения трамвайного вагона в тепловую энергию с помощью фрикционных преобразователей. Механические тормозные системы состоят из фрикционного преобразователя; привода—устройства, создающего силу нажатия, необходимую для приведения в действие преобразователя; тормозной рычажной передачи — системы рычагов и тяг, предназначенной для передачи усилия к фрикционному преобразователю. Классифицируют тормозные устройства по принципу реализации тормозной силы, конструкциям привода преобразователя, интенсивности действия. По принципу реализации тормозной силы они делятся на две группы: зависимых от сил сцепления колес с рельсами и не зависимых от этих сил. К тормозам первой группы относят колесные и центральные тормоза. У тормозов второй группы тормозные усилия непосредственно от вагона передаются на рельсы. В этом случае тормоза называют рельсовыми. Тормозной фрикционный преобразователь представляет собой механическое устройство, основными частями которого являются тормозная колодка, прижимаемая к поверхности катания колеса, к барабану, диску или рельсу. По конструкции фрикционных преобразователей тормоза делятся на колесно-колодочные, барабанные, дисковые и рельсовые. В колесно-колодочном тормозе (рис. 1, а) тормозная сила реализуется благодаря трению тормозных колодок о бандажи колесных пар. В дисковом тормозе (рис. 1, б) для реализации тормозных усилий используют нажатие тормозных колодок на тормозные диски, посаженные на ось колесной пары или связанные жестко с тяговой передачей. При барабанном тормозе (рис. 1, в) усилие, необходимое для торможения, через колодки передается на барабан, жестко связанный с тяговой передачей или движущим колесом. Колодки приводятся в действие разжимным кулаком. Колесно-колодочный и дисковый тормоз могут быть одностороннего и двустороннего действия. Барабанные тормоза по месту расположения тормозных колодок относительно барабана разделяются на тормоза с наружным расположением тормозных колодок и внутренним расположением. Барабанные и дисковые тормоза могут быть осевыми и центральными.

Основной частью рельсового тормоза (рис. 1, г) является тормозной башмак с фрикционными накладками, укрепленный на тележке или раме кузова вагона и приводимый в действие электромагнитом или пневматическими цилиндрами, смонтированными на башмаке и служащими в качестве привода. Тормозная сила в данном случае передается на рельс непосредственно тормозным башмаком. По конструкции привода тормозные устройства подвижного состава бывают пневматические, пневмопружинные, гидравлические, электромагнитные. Если для нажатия тормозных колодок используют сжатый воздух или электромагниты, то привод такого тормоза называют пневматическим или электромагнитным.

Рис. 27. Схемы тормозных устройств: а - колесно-колодочный, б - барабанный, в - дисковый, г - рельсовый; 1 – бандаж колесной пары, 2,4,5,7 – колодки, 4 – ось колесной пары, 6 – диск тормозной, 8 – разжимной кулак, 9 - тормозной барабан, 10 - тормозной башмак, 11 - фрикционная накладка.

51. Тормозная система троллейбуса. Механические тормоза. Механические тормоза троллейбусов должны обеспечивать нормальное служебное и экстренное торможение, а также длительную стоянку на уклонах. Различают два вида механических тормозов—пневматический и ручной. Пневматический тормоз используется для служебного и экстренного торможения, ручной — в качестве стояночного. Применяется также электрическое торможение двигателем (динамическое или рекуперация).

Ножной пневматический тормоз троллейбуса ЗИУ-9Б имеет две самостоятельные системы: первая действует на передние колеса, вторая—на задние. Торможение колес управляемого моста осуществляется от тормозных цилиндров, которые установлены под осью моста.

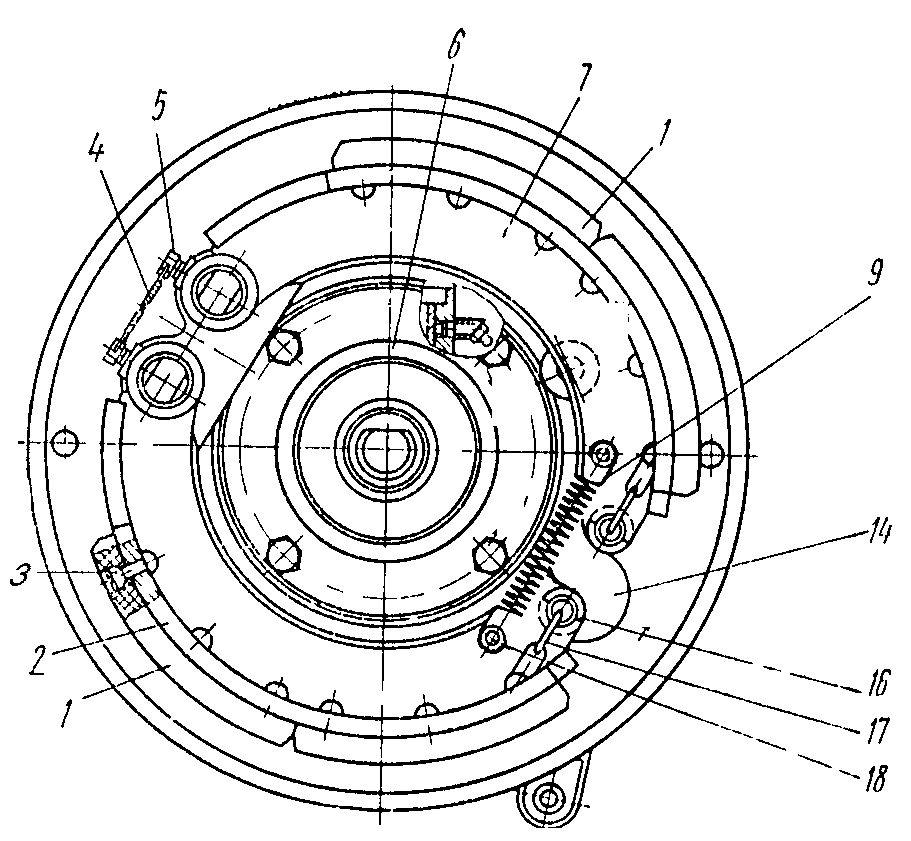

Устройство тормоза управляемого моста представлено на рис. Две тормозные колодки 2 и 7 с накладками 1 эксцентрично посажены на оси. Вал разжимного кулака 14 вращается в бронзовых втулках. Тормозные колодки имеют ролики 16, которыми колодки 2, 7 прижимаются к разжимному кулаку 14 пружиной 9. Каждая колодка имеет две тормозные накладки 1. Крепление накладки осуществляется алюминиевой заклепкой 3.

При нажатии на тормозную педаль сжатый воздух через тормозной кран поступает в тормозные цилиндры. Шток тормозного цилиндра через тормозной рычаг поворачивает разжимной кулак 14, который через ролики 16 раздвигает тормозные колодки 2 и 7 с накладками 1, прижимая их к вращающемуся тормозному барабану—происходит торможение. При срабатывании тормозной педали сжатый воздух через выпускной клапан тормозного крана выходит в атмосферу, шток под действием пружины тормозного цилиндра возвращается в первоначальное положение, поворачивая разжимной кулак 14, тормозные колодки 2 и 7 с накладками 1 возвращаются в исходное положение под действием оттяжной пружины 9. В процессе эксплуатации троллейбуса тормозные накладки изнашиваются и увеличивается зазор между ними и тормозными барабанами. Регулировку этого зазора обеспечивает червячная пара.

Ручной тормоз на троллейбусе ЗИУ-9Б является стояночным и действует на колеса ведущего моста. Он обеспечивает длительную стоянку троллейбуса на уклоне до 10%. Пользоваться ручным тормозом во время движения запрещается.