- •Введение

- •1. Общие вопросы принципов действия и проектирования электромашинных элементов и устройств систем управления

- •1.1. Разновидности магнитных материалов и их характеристики

- •1.2. Краткие сведения о тепловых расчётах электромагнитных систем

- •1.3. Основные законы, лежащие в основе анализа работы электрических машин

- •2. Электрические машины постоянного тока

- •2.1. Классификация электрических машин

- •2.2. Основные узлы электрических машин

- •2.3. Работа мпт в режиме генератора

- •2.4. Эдс генератора

- •2.5. Классификация генераторов

- •2.6. Реакция якоря

- •2.7. Работа машины постоянного тока в режиме двигателя

- •2.8. Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения

- •2.9. Способы регулирования частоты вращения якоря

- •2.10. Переходные процессы при пуске двигателя

- •2.11. Тормозные режимы работы двигателей постоянного тока

- •2.12. Технические системы для управления двигателями постоянного тока

- •2.13. Принцип действия и особенности конструкции вентильных двигателей

- •2.14. Универсальные коллекторные микродвигатели

- •3. Асинхронные электрические машины

- •3.1. Получение вращающегося магнитного поля

- •3.2. Устройство трехфазного асинхронного двигателя

- •3.3. Принцип действия асинхронного двигателя

- •3.4. Энергетическая диаграмма и вращающий момент трехфазного асинхронного двигателя

- •3.5. Особенности пуска трехфазных ад

- •3.6. Регулирование частоты вращения ад

- •3.7. Однофазные асинхронные двигатели

- •3.8. Двухфазные асинхронные двигатели

- •4. Синхронные электрические машины

- •4.1. Общая характеристика

- •4.2. Особенности управления пуском сд средней и большой мощности

- •4.3. Гистерезисные двигатели

- •4.4. Синхронные редукторные двигатели

- •4.5. Синхронные шаговые микродвигатели

- •5. Электрические микромашины – элементы систем управления

- •5.1Тахогенераторы – датчики частоты вращения вала машин

- •5.2. Сельсины – устройства для передачи на расстояние угловых перемещений

- •5.3. Принцип действия, конструкции, области применения, уменьшение погрешности вращающихся трансформаторов.

- •5.4. Двигатели для микроперемещений

- •5.5. Моментные двигатели

- •6 Выбор двигателя системы автоматики

- •6.1Общие сведения по выбору двигателя

- •6.2. Выбор двигателя в продолжительном режиме работы

- •6.3 Выбор двигателя для кратковременного и повторно–кратковременного режимов работы

- •7.Электромагнитные устройства систем управления

- •7.1.Принцип действия, конструкции и области применения магнитомодуляционных устройств

- •7.2 Анализ работы идеального магнитного усилителя с последовательным включением рабочих обмоток и нагрузки

- •Оба сердечника, вследствие большого сигнала , оказываются насыщенными в течение каждого полупериода. Тогда, согласно (7.1) и (7.2), и

- •7.3Обратная связь в магнитных усилителях и режим бесконтактного магнитного реле

- •7.4.Динамика магнитных усилителей

- •8.Электромеханические элементы систем управления

- •8.1.Определение силы тяги электромагнитов

- •8.2. Конструкции и тяговые характеристики электромагнитов

- •8.3.Тяговые характеристики электромагнитов переменного тока

- •8.4.Время срабатывания и динамика электромагнитов постоянного тока

- •8.5.Принцип действия и конструкция электромагнитных реле

- •8.6.Магнитоуправляемые контакты (герконы)

- •9.Измерительные преобразователи неэлектрических величин

- •9.1.Гальваномагнитные преобразователи

- •9.2.Магниторезисторные преобразователи

- •9.3. Резисторные измерительные преобразователи

- •9.4. Емкостные преобразователи

- •9.5.Электромагнитные преобразователи

- •9.6.Пьезоэлектрические преобразователи

- •9.7.Тепловые ип

- •10. Гидравлические и пневматические элементы

- •10.1. Общие сведения о гидравлических системах и элементах

- •10.2. Характеристики рабочих жидкостей гидросистем

- •10.3.Основные параметры сжатого воздуха для пневматических приборов

- •10.4.Пневматические дроссели, распределители и усилители

- •10.5. Пневматические исполнительные механизмы и приводы

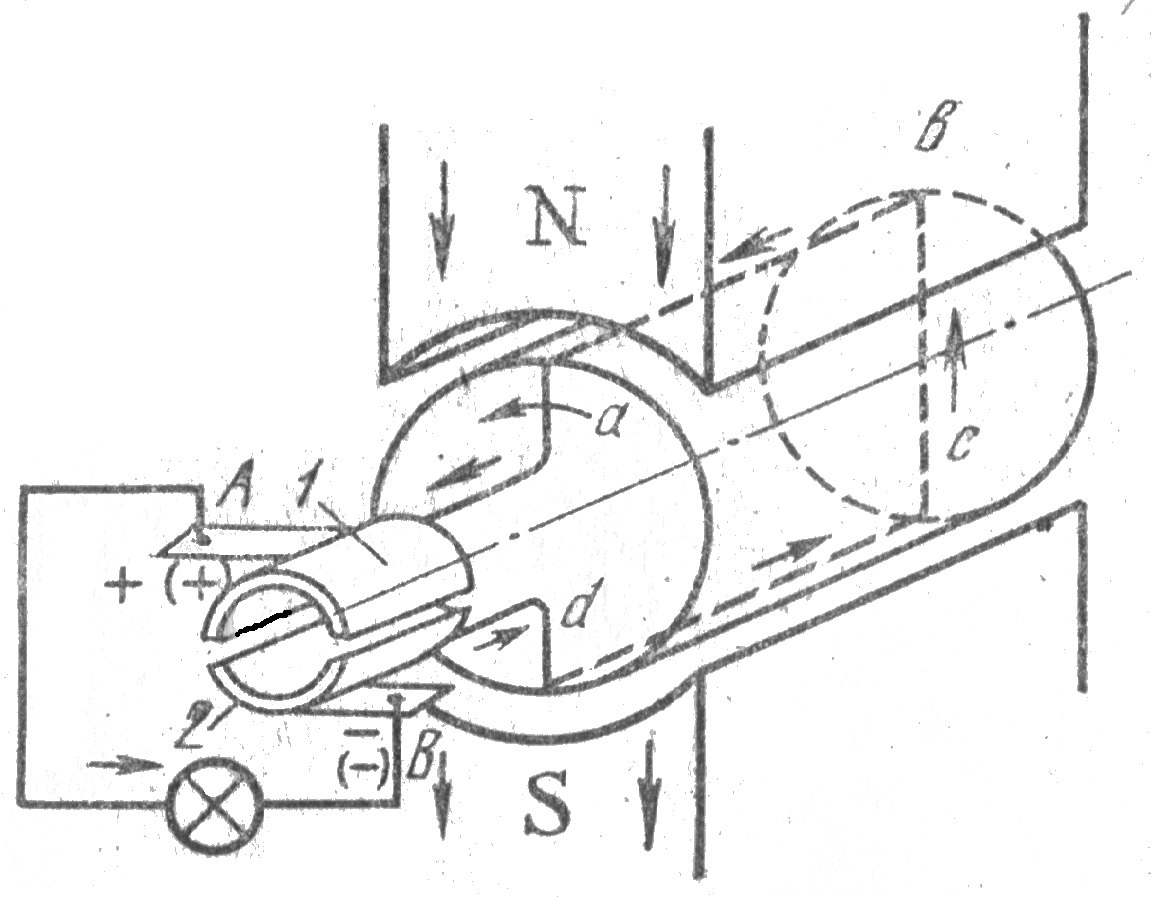

2.3. Работа мпт в режиме генератора

Рис. 2.3

На

рис. 2.3 обмотка якоря состоит из одного

витка abcd, концы которого подключены к

изолированным друг от друга полукольцам,

образующим простейший коллектор. При

вращении витка сторонним двигателем с

частотой n в нем наводится ЭДС в

соответствии с формулой (1.18). Закон

изменения нормальной составляющей

индукции в рабочем зазоре близок к

синусоидальному. В вертикальном положении

витка на рис. 2.3

![]() .

.

В

горизонтальном положении витка

![]() .

Когда проводник ab переходит при вращении

под другой полюс, знак ЭДС меняется на

противоположный. Следовательно, в рамке

при вращении наводится переменная

синусоидальная ЭДС.

.

Когда проводник ab переходит при вращении

под другой полюс, знак ЭДС меняется на

противоположный. Следовательно, в рамке

при вращении наводится переменная

синусоидальная ЭДС.

Ввиду того, что вместе с витком abcd вращаются коллекторные пластины, а щетки остаются неподвижными, ЭДС относительно щеток не меняется по ”направлению”, т.е. щеточно-коллекторный узел является в генераторе механическим выпрямителем. Для уменьшения пульсаций напряжения на щетках обмотку якоря выполняют из большого числа рамок (секций), сдвинутых в пространстве на определенный угол друг относительно друга и подключенных к своим пластинам коллектора. При восьми коллекторных пластинах на полюс пульсация составляет 1% от Uср. Каждой паре полюсов статора соответствует пара щеток, из которых одноименные по знаку напряжения соединяются между собой последовательно-параллельно.

2.4. Эдс генератора

Среднее значение ЭДС генератора определяется соотношением:

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

где N – общее число секций (рамок) на якоре; 2а – число параллельных ветвей, образованных секциями обмотки якоря.

В одну ветвь объединяются секции, в которых ЭДС имеет один знак, т.е. такие секции, которые находятся под одним полюсом.

Среднее

значение ЭДС в одной рамке

![]() ,

(2.3)

,

(2.3)

где:

![]() – скорость перемещения “активной”

стороны рамки,

– скорость перемещения “активной”

стороны рамки,

![]() (2.4)

(2.4)

n – частота вращения якоря; D – диаметр якоря; l – длина пакета якоря.

Среднее

значение индукции

![]() ,

(2.5)

,

(2.5)

где

Ф – магнитный поток полюса;

![]() -

сечение полюса статора

-

сечение полюса статора

![]() (2.6)

(2.6)

- размер полюсного деления; р – число пар полюсов статора.

Подставив уравнения (2.4), (2.5), (2.6) в (2.3), получим

(2.7)

(2.7)

Подставим формулу (2.7) в (2.2)

![]() (2.8)

(2.8)

где

![]() – конструктивная константа при расчете

ЭДС.

– конструктивная константа при расчете

ЭДС.

2.5. Классификация генераторов

По способу возбуждения генераторы делятся на две группы:

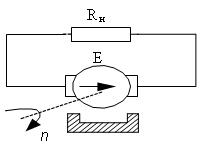

Рис. 2.4

а) генераторы с независимым возбуждением, ОВ которых питается от внешнего источника постоянного тока. У генераторов малой мощности поток Ф создается постоянными магнитами, обычно закрепленными на статоре (рис. 2.4);

б) генераторы с самовозбуждением, ОВ которых питается от самого генератора. В свою очередь такие генераторы в соответствии со схемой подключения обмотки якоря (ОЯ) и ОВ делятся на следующие виды:

– генераторы параллельного возбуждения (рис. 2.5);

– генераторы последовательного возбуждения (рис. 2.6);

Рис.

2.5

Рис. 2.6

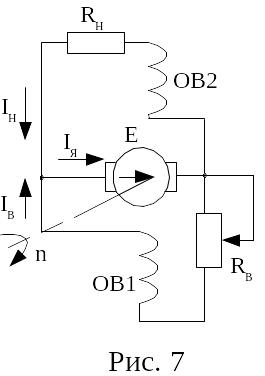

Рис. 2.7

Рис. 2.6

Рис. 2.7

– генераторы смешанного возбуждения (рис. 2.7).

У генератора смешанного возбуждения имеются две обмотки возбуждения:

– обмотка параллельного возбуждения ОВ1;

– обмотка последовательного возбуждения ОВ2.

Потоки обмоток ОВ1 и ОВ2 складываются (направлены согласно). По ОВ2 течет ток нагрузки IН, который практически равен току якоря, т.к. ОВ1 – многовитковая обмотка с большим сопротивлением и IB<<IH.

Под процессом самовозбуждения генератора понимают процесс наведения номинальной ЭДС в ОЯ, когда источником питания ОВ1 является сам генератор.Процесс самовозбуждения генератора основан на явлении остаточного намагничивания ферромагнитных материалов, из которых выполнена машина (стальной корпус, “железо” якоря и полюсов). Его осуществляют на холостом ходу генератора при закороченном регулировочном реостате RB.

Рис. 2.8

Наибольшее

распространение получили генераторы

с параллельным возбуждением. Для них в

соответствии со вторым законом Кирхгофа

можно записать

![]() .

Поэтому напряжение в нагрузке

.

Поэтому напряжение в нагрузке

![]() .

(2.9)

.

(2.9)

Это выражение называют внешней характеристикой генератора. Вид ее для генератора независимого возбуждения показан на рис. 2.8 (кривая 1). Падение напряжения на щетках мало, поэтому в формуле (2.9) им пренебрегли. Внешняя характеристика генератора снимается при n =const. В генераторах смешанного возбуждения ОВ2 при токах I<I ном частично компенсирует падение напряжения на ОЯ за счет роста Е при увеличении тока нагрузки (кривая 3 на рис. 2.8).