- •Введение

- •1. Общие вопросы принципов действия и проектирования электромашинных элементов и устройств систем управления

- •1.1. Разновидности магнитных материалов и их характеристики

- •1.2. Краткие сведения о тепловых расчётах электромагнитных систем

- •1.3. Основные законы, лежащие в основе анализа работы электрических машин

- •2. Электрические машины постоянного тока

- •2.1. Классификация электрических машин

- •2.2. Основные узлы электрических машин

- •2.3. Работа мпт в режиме генератора

- •2.4. Эдс генератора

- •2.5. Классификация генераторов

- •2.6. Реакция якоря

- •2.7. Работа машины постоянного тока в режиме двигателя

- •2.8. Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения

- •2.9. Способы регулирования частоты вращения якоря

- •2.10. Переходные процессы при пуске двигателя

- •2.11. Тормозные режимы работы двигателей постоянного тока

- •2.12. Технические системы для управления двигателями постоянного тока

- •2.13. Принцип действия и особенности конструкции вентильных двигателей

- •2.14. Универсальные коллекторные микродвигатели

- •3. Асинхронные электрические машины

- •3.1. Получение вращающегося магнитного поля

- •3.2. Устройство трехфазного асинхронного двигателя

- •3.3. Принцип действия асинхронного двигателя

- •3.4. Энергетическая диаграмма и вращающий момент трехфазного асинхронного двигателя

- •3.5. Особенности пуска трехфазных ад

- •3.6. Регулирование частоты вращения ад

- •3.7. Однофазные асинхронные двигатели

- •3.8. Двухфазные асинхронные двигатели

- •4. Синхронные электрические машины

- •4.1. Общая характеристика

- •4.2. Особенности управления пуском сд средней и большой мощности

- •4.3. Гистерезисные двигатели

- •4.4. Синхронные редукторные двигатели

- •4.5. Синхронные шаговые микродвигатели

- •5. Электрические микромашины – элементы систем управления

- •5.1Тахогенераторы – датчики частоты вращения вала машин

- •5.2. Сельсины – устройства для передачи на расстояние угловых перемещений

- •5.3. Принцип действия, конструкции, области применения, уменьшение погрешности вращающихся трансформаторов.

- •5.4. Двигатели для микроперемещений

- •5.5. Моментные двигатели

- •6 Выбор двигателя системы автоматики

- •6.1Общие сведения по выбору двигателя

- •6.2. Выбор двигателя в продолжительном режиме работы

- •6.3 Выбор двигателя для кратковременного и повторно–кратковременного режимов работы

- •7.Электромагнитные устройства систем управления

- •7.1.Принцип действия, конструкции и области применения магнитомодуляционных устройств

- •7.2 Анализ работы идеального магнитного усилителя с последовательным включением рабочих обмоток и нагрузки

- •Оба сердечника, вследствие большого сигнала , оказываются насыщенными в течение каждого полупериода. Тогда, согласно (7.1) и (7.2), и

- •7.3Обратная связь в магнитных усилителях и режим бесконтактного магнитного реле

- •7.4.Динамика магнитных усилителей

- •8.Электромеханические элементы систем управления

- •8.1.Определение силы тяги электромагнитов

- •8.2. Конструкции и тяговые характеристики электромагнитов

- •8.3.Тяговые характеристики электромагнитов переменного тока

- •8.4.Время срабатывания и динамика электромагнитов постоянного тока

- •8.5.Принцип действия и конструкция электромагнитных реле

- •8.6.Магнитоуправляемые контакты (герконы)

- •9.Измерительные преобразователи неэлектрических величин

- •9.1.Гальваномагнитные преобразователи

- •9.2.Магниторезисторные преобразователи

- •9.3. Резисторные измерительные преобразователи

- •9.4. Емкостные преобразователи

- •9.5.Электромагнитные преобразователи

- •9.6.Пьезоэлектрические преобразователи

- •9.7.Тепловые ип

- •10. Гидравлические и пневматические элементы

- •10.1. Общие сведения о гидравлических системах и элементах

- •10.2. Характеристики рабочих жидкостей гидросистем

- •10.3.Основные параметры сжатого воздуха для пневматических приборов

- •10.4.Пневматические дроссели, распределители и усилители

- •10.5. Пневматические исполнительные механизмы и приводы

4.4. Синхронные редукторные двигатели

В синхронных редукторных микродвигателях (СРД) осуществляется электромагнитное редуцирование (уменьшение) угловой скорости ротора по отношению к угловой скорости первой гармоники поля статора.

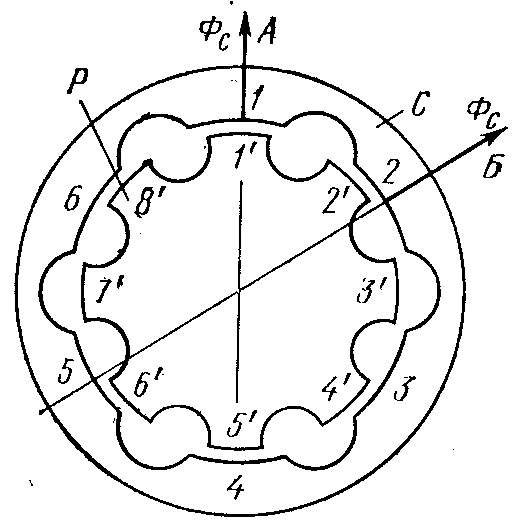

Рис.4.6

Магнитопроводы статора и ротора СРД набирают из листов электротехнической стали (рис. 4.6). Статор С выполнен в виде кольца, имеет зубцы и полукруглые пазы на внутренней поверхности. Ротор Р выполнен в виде диска, имеет зубцы и пазы на внешней поверхности. Число зубов статора ZC всегда меньше числа зубцов ротора ZР. На статоре уложена обмотка, предназначенная для питания от трехфазной или однофазной сети и создающая вращающееся магнитное поле ФС.

Если в данный момент времени поток ФС направлен по оси А, то реактивный вращающий момент заставит ротор повернуться в положение наибольшей магнитной проводимости, т.е. напротив статорных зубцов 1 и 4 будут находиться роторные зубцы 1΄ и 5΄. При перемещении потока ФС в положение оси Б, т.е. на угол 360/ZС, ротор под действием реактивного момента повернется на такой угол, что магнитная проводимость снова станет наибольшей. Это произойдет тогда, когда напротив зубцов статора 2 и 5 встанут зубцы ротора 2΄ и 6΄, т.е. ротор повернется на угол 360/ZС–360/ZР. Следовательно, отношение угловой скорости поля статора 1 к угловой скорости ротора 2 равно

![]() , (4.2)

, (4.2)

где k – коэффициент редуцирования угловой скорости.

Синхронная угловая скорость первой гармоники поля статора равна

![]()

где рС – число пар полюсов обмотки статора, равное 1 или 2. Для рассмотренного случая (рис. 35) kР=4. Если ZP=100 и ZC=98, то kР=50.

В СРД отношение чисел зубцов рекомендуется выбирать из условия

ZP–ZC=2pC, т.е. kP=ZP/2pC. Однако увеличение kP с ростом ZP ограничено минимальной по технологическим соображениям толщиной зубца.

Главное достоинство СРД – постоянство частоты вращения, что позволяет применять его для привода электрических часов, приборов звукозаписи и звуковоспроизведения. К недостаткам таких двигателей можно отнести малый вращающий момент, низкий КПД и относительно большие габариты.

4.5. Синхронные шаговые микродвигатели

Шаговые двигатели (ШД) преобразуют управляющий сигнал в виде двоичного кода в пропорциональное ему число импульсов управления и фиксированный угол поворота вала или линейное перемещение механизма без датчика обратной связи (ОС). Структурная схема разомкнутой системы управления ШД представлена на рис. 4.7.

Точность

отработки угла или линейного перемещения

в разомкнутой системе управления

достаточно высока, в связи с фиксацией

положения ротора ШД при отсутствии

импульсов управления. Очевиден и

недостаток привода с ШД: при сбое импульса

дальнейшие перемещения происходят с

ошибкой в угле, пропорциональной числу

пропущенных импульсов. Поэтому в

ответственных случаях применяют ШД с

ОС, имеющие датчик положения ротора.

Точность

отработки угла или линейного перемещения

в разомкнутой системе управления

достаточно высока, в связи с фиксацией

положения ротора ШД при отсутствии

импульсов управления. Очевиден и

недостаток привода с ШД: при сбое импульса

дальнейшие перемещения происходят с

ошибкой в угле, пропорциональной числу

пропущенных импульсов. Поэтому в

ответственных случаях применяют ШД с

ОС, имеющие датчик положения ротора.

Одним из определяющих параметров ШД является шаг ротора, т.е. угол поворота ротора, соответствующий одному импульсу управления. Шаг двигателя с активным ротором, выполненным в виде многополюсного постоянного магнита, определяется соотношением [2]:

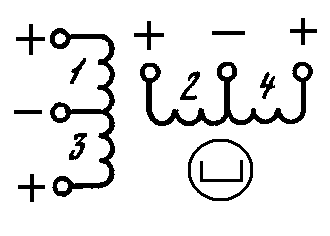

Рис.4.8

![]() ,

(4.3)

,

(4.3)

где p – число пар полюсов ротора или каждой фазы статора; m – число тактов в одном цикле управления ШД.

Для

создания реверсивных ШД используются

трехфазные или двухфазные двухполупериодные

двигатели, создающие дискретное ВМП.

Обмотки

статора двухфазных ШД выполняют с

выводами от средних точек (рис.4.8). Таким

образом, каждая фаза оказывается

расщепленной на две полуфазы, и обмотка

двигателя, по существу, становиться

четырехфазной. Посылая в такую обмотку

однополярные импульсы, сдвинутые во

времени, заставляют «северный» полюс

N активного ротора «следить» за «южным»

полюсом статора, перемещающимся при

р=1 с шагом

![]() .

.

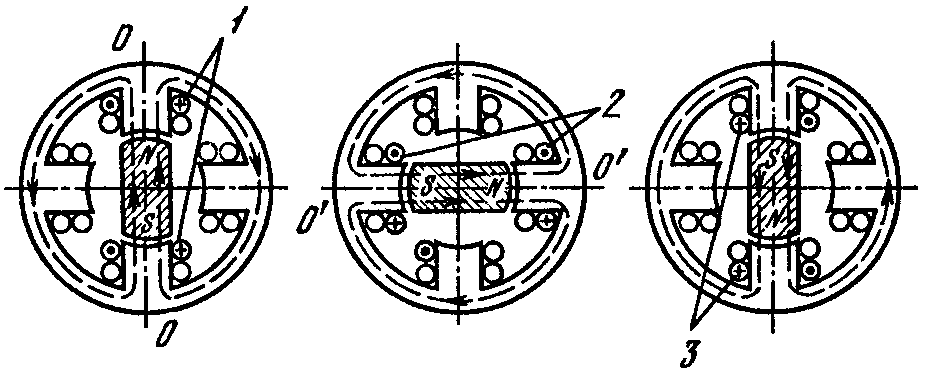

а) б) в)

Рис.4.9

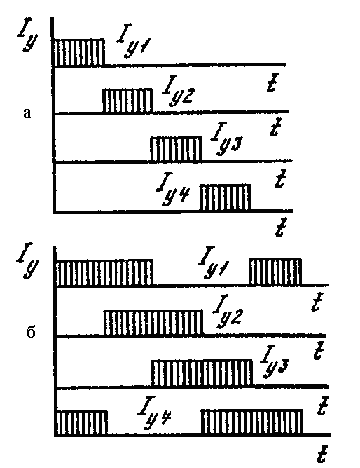

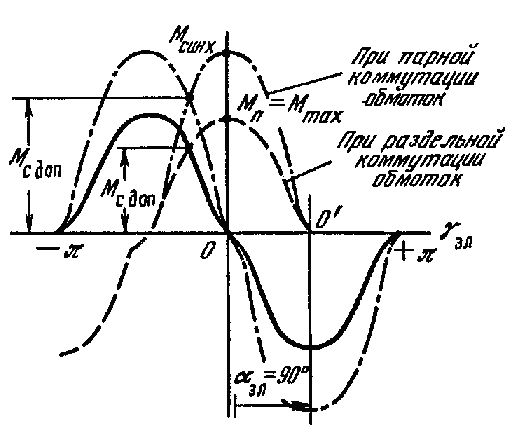

На рис. 4.9 показаны три последовательных момента протекания тока управления в фазах 1-3, перемещения МДС полюсов статора и положения ротора, соответствующие импульсам тока, показанным на рис. 4.9, а (раздельная коммутация обмоток).

Шаг

в электрических градусах для активного

ротора ЭЛ=p.

Поэтому каждому переключению этих

импульсов соответствует сдвиг на

![]() кривой

статического

синхронизирующего момента

МСИНХ

(рис. 4.11).

кривой

статического

синхронизирующего момента

МСИНХ

(рис. 4.11).

Рис.4.10 Рис.4.11

Кривая МСИНХ = f(ЭЛ) – это зависимость синхронизирующего вращающего момента МСИНХ, стремящегося совместить ось полюса ротора с осью возбужденного полюса статора при установившемся токе в обмотке, от угла ЭЛ между указанными осями. Значение ЭЛ, равное нулю, соответствует положению ротора ШД на рис.4.10,а. Сплошная кривая МСИНХ на рис.4.11 соответствует возбужденной первой фазе ШД, а штрихованная кривая – возбужденной второй фазе. Точка пересечения кривых смежных синхронизирующих моментов определяет допустимый момент сопротивления нагрузки МС ДОП. При парной коммутации обмоток фаз (рис.4.10,б) амплитуда МСИНХ возрастает (рис.4.11), что приводит к росту МС ДОП. Для реверса ШД порядок коммутации обмоток статора необходимо изменить на обратный (4-3-2-1 и т.д.).

Основные характеристики ШД – это семейство зависимостей частоты приемистости fПР от момента сопротивления МС и момента инерции JС нагрузки на валу ШД (рис.4.12). Частотой приемистости называют максимальную частоту управляющих импульсов, при которой возможен пуск ротора без выпадения из синхронизма (потери шагов). Частота fПР растет с увеличением МСИНХ, уменьшением шага ротора, снижением постоянной времени обмоток фаз, момента нагрузки и момента инерции нагрузки на валу ШД. Для устойчивой работы ШД необходимо, чтобы (МС/МMAX)0,30,5 и (JC/JДВ) 12.