- •12. Решение прямой задачи гравиразведки на примере однородного шара.Стр64-66

- •13. Решение обратной задачи гравиразведки на примере однородного шара.

- •14. Решение прямой задачи гравиразведки для контактной поверхности.Стр 76

- •15. Плотность горных пород, как фактор, определяющий аномалии силы тяжести.Стр 26-28

- •16.Принцип устройства гравиметра.Стр 34-38

- •17. Силы магнитного взаимодействия, потенциал и напряженность магнитного поля.Стр

- •Классификация методов электроразведки.Стр163-166

- •2. Поле 2-х разнополярных источников постоянного тока.Стр 142-143

- •3. Измерение уд эл сопротивления 4-х электродной установкой.Стр176

- •4. Понятие о кажущемся сопротивлении для неоднородной среды.Стр211

- •5. Удельное и кажущееся эл-е сопротивления.Стр159-160,175

- •6. Распределение плотности тока с глубиной. Идея вэз.Стр143-144

- •7. Вертикальное и дипольное эл-е зондирования.Стр175

- •8. Геоэлектрический разрез, эквивалентность кривых вэз.Стр162-163, 190

- •10.Электрическое профилирование.Стр202-206

- •12. Продольная проводимость и поперечное сопротивление слоистого разреза.Стр12

- •13. Задачи, решаемые электроразведкой постоянным током.

- •15. Классификация эл-магнитных методов электроразведки.

- •16. Магнитотеллурические методы ( мтз и мтп).Стр211-213

- •17. Интерпретация данных мтз, мтп, тт.Стр 217-220

- •18. Метод теллурических токов (мтт).Стр213-214

- •19. Идея частотного зондирования и решаемые им задачи.Стр178-179

- •21. Задачи, решаемые электроразведкой переменными эл-магнитными полями.Стр 221

- •22. Геологические задачи, решаемые электроразведкой.Стр 206-207

- •1.Связь между упругими напряжениями и деформациями.Стр224-232

- •2. Волновое уравнение, продольные, поперечные волны, скорости их распространения.Стр233-240, 242-243

- •3. Поле времен сейсмической волны, изохронны, лучи. Основное уравнение поля времен (ур-е Эйконала)стр284-286

- •4. Принципы Гюйгенса-Френеля и Ферма стр289-291.

- •5. Истинная и кажущая скорости распространения сейсм-х волн, связь м/у ними.

- •6. Отражение и прохождение сейсмических волн, монотипные и обменные волны.

- •7. Коэффициенты отражения и прохождения. Условия образования отраженных и преломленных (головных) волн.

- •9. Частотный диапазон сейсмических волн. Классификация методов по частотному диапазону.Стр313-314

- •10. Принцип устройства сейсм-й аппаратуры, сейсм-й канал, частотный и динамический диапазоны.Стр313-314

- •11. Отраженная волна от плоской наклонной границы на сейсмограмме опв.

- •12. Отраженная волна на сейсмограмме ост.

- •13. Понятие о многократных сейсмических волнах. Кратная волна на сейсмограммах ост и опв.Стр 308-310

- •14. Понятие о дифрагированных волнах. Дифрагированная волна на сейсмограммах ост и опв.

- •15. Скорость ост, статические и кинематические поправки в трассы сейсмограмм ост. Временные сейсмические разрезы.

- •18. Для чего нужна сейсмическая миграция. Понятие о миграции Кирхгофа.

- •19. 3Д сейсморазведка, чем она лучше 2д?

- •20. Яркие пятна, как качественный способ сейсмической инверсии.505-507

- •21. Пак, как способ ограниченной по частотному диапазону инверсии.Стр500-504

- •22. Понятие об упругой инверсии, avo анализ.

- •23. Уравнение годографа преломленной (головной) волны от наклонной границы, покрытой однородной средой.Стр345-348

- •24. Метод всп и решаемые им задачи.Стр423-425

- •25. Геологические задачи и области применения сейсморазведки.

7. Вертикальное и дипольное эл-е зондирования.Стр175

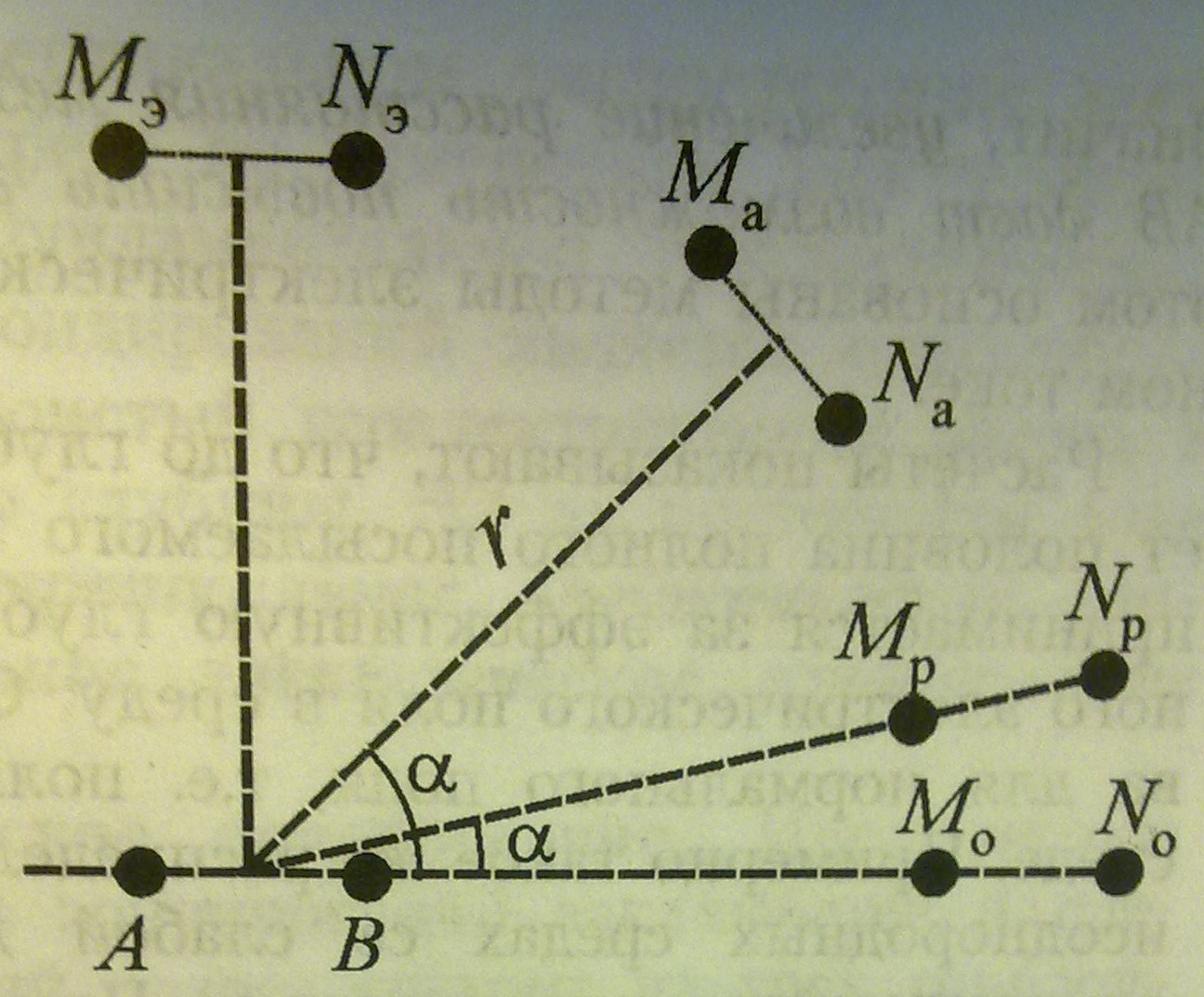

ВЭЗ основано на измерении поля постоянного тока 4-электродной установкой, в которой питающие А и В и измерительные М и N электроды расположены на одной прямой линии симметрично относительно общего центра 0, называемого центром установки, при этом величина приемного диполя MN<<AB. В процессе выполнения полевых работ ВЭЗ последовательно увеличивают расстояние между центром установки и питающими электродами(т.е.АВ/2), это расстояние, называемое разносом установки ВЭЗ, определяют глубину исследования. Т.о., в ВЭЗ изучается применение электрических свойств разреза в вертикальном направлении, т.е. по глубине, в данной точке зондирования. Такие работы выполняют симметричными четырехэлектродными установками, причем приемные электроды располагают на одинаковом расстоянии от питательных электродов. При ДЭЗ измерения проводят с помощью дипольной измерительной установки, которая состоит из 2-х пар сближенных электродов: питающих А и В и измерительных M и N. Центры питающего и измерительного диполей удалены друг от друга на расстояния, существенно превышающие их размеры. Расстояния между центрами диполей называется разносом дипольной установки, величина которого определяет глубинность исследования ДЭЗ. Методика заключается в последовательном определении pк для увеличивающихся разносов r. При этом либо диполь МN удаляют, а диполь АВ остается неподвижным, либо обо диполя удаляют друг от друга симметрично относительно выбранной точки.

В зависимости от взаимного расположения диполей АВ и MN различают виды установок (рис.): азимутальные, радиальные, параллельные, перпендикулярные, осевые экваториальные. На практике чаще всего используют экваториальные установки, при работах на море –осевые

Схема различных дипольных установок

8. Геоэлектрический разрез, эквивалентность кривых вэз.Стр162-163, 190

В реальных геологических разрезах электромагнитные свойства горных пород весьма быстро изменяются с глубиной. Такое изменение обусловлено многими факторами: условиями осадконакопления, температурным и гидродинамическим режимами, давлением и т.п. Однако нередко в определенных интервалах глубин электромагнитные свойства горных пород оказываются примерно постоянным. В этом случае геологический разрез можно представить в виде отдельных слоев, в каждом из которых электромагнитные свойства, удельное электрическое, сопротивление, диэлектрическая и магнитная проницаемость – постоянны. Т.о., под геоэлектрическим разрезом понимают совокупность отдельных слоев конечной мощности с постоянными внутри каждого слоя электромагнитными параметрами. Такой разрез является только некоторой физической моделью реального геологического разреза. Если в геоэлектрическом разрезе имеется достаточно мощный слой с аномально высоким или аномально низким значениями электромагнитных параметров, то такой слой называется опорным геоэлектрическим горизонтом.

Совпадение кривых ВЭЗ для различных слоистых разрезов называется эквивалентностью кривых. Один из случаев проявления эквивалентности кривых ВЭЗ -это случай многослойного разреза: когда при относительно малых мощностях промежуточных пластов форма кривой определяется не удельным сопротивлением и мощностью каждого промежуточного слоя, а их продольной проводимостью. Эквивалентность кривых ВЭЗ необходимо учитывать при интерпретации полевых материалов.

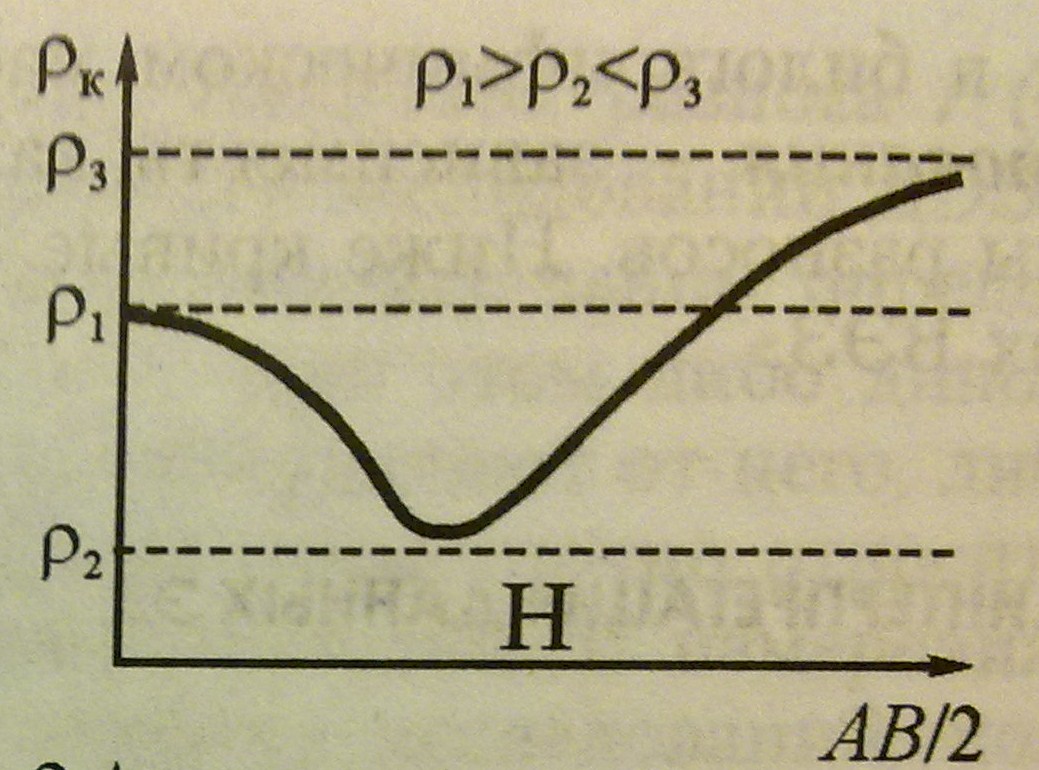

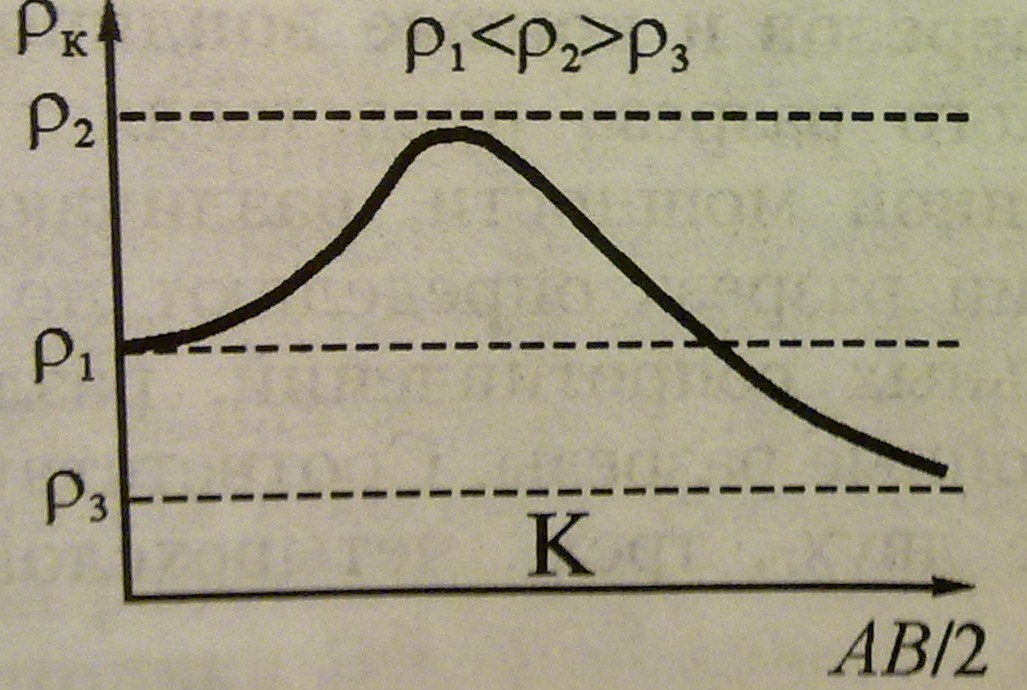

На примере трехслойных кривых ВЭЗ можно показать, что их форма для разрезов p1> p2< p3 при небольшой мощности второго слоя определяется его проводимостью h2/ p2.

При p1< p2> p3 кривые будут эквивалентны. Эквивалентность кривых учитывают при интерпретации полевых материалов.

9. Интерпретация данных ВЭЗстр197-198 Качественная. Выполняют с целью получения общих представлений о структурных особенностях изучаемого района: обнаружения зон выклиивания горизонта, трассирование тектонических нарушений.

Карта типов кривых ВЭЗ. Тип кривой ВЭЗ определяется геоэлектрическим разрезом

Карта изолиний продольной проводимости. Если по кривым ВЭЗ определена продольная проводимость над опорной толщей то можно построить карту. Эта карта при условии постоянства плотности отражает глубину залегания опорного горизонта на площади исследования: большим значением продольной проводимости соответсвуют точки глубокого залегания опорного горизонта и наоборот. (график). Отрезок отсекаемого асимптотой на оси абцис. Численно равно продольной проводимости пачки двух слоев. Этот случай когда проводящая осадочная порода залегает на не проводящем основании( соленные отложения породы кристаллического фундамента).

Карта равных значений кажущегося сопротвления. Карта изоом. На кривых ВЭЗ определяют значения р0 кажущего при постоянном разносе. Качественно отражает изменение глубины залегания опорного эл. горизонта на площади исследований.

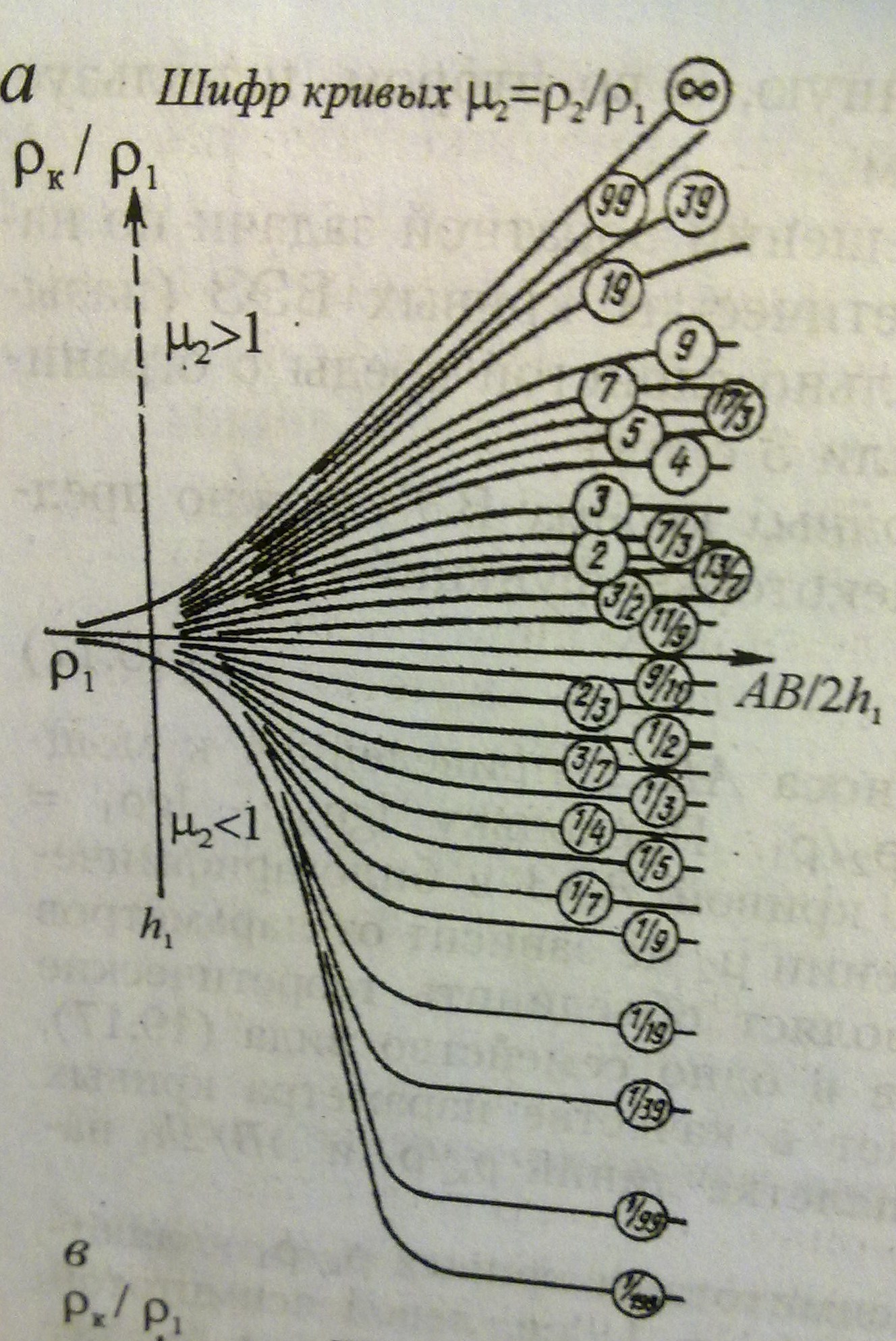

Колличественная. Состоит в определении мощности и удельного сопротивления слоев геологического разреза. Интерпретацию проводят в предположении горизонтально-слоистой изучаемой среды, для которой рассчитано теоретически кривые ВЭЗ. Первый подход палетки. Второй: обратная задача решается с прямой. При количественной интерпретации решают обратную задачу – из кривых ВЭЗ получают удельные сопротивления и мощности слоев. Существуют два способа: палеточный и компьютерный.

В компьютерном способе используется подбор к наблюденной кривой ВЭЗ теоретической. В случае их совпадения считается, что параметры теоретической кривой соответствуют параметрам изучаемого геоэлектрического разреза. Решение прямой задачи производится в процессе интерпретации. Палеточный способ состоит в решении обратной задачи по наборам заранее рассчитанных кривых ВЭЗ для горизонтально слоистой среды с ограниченным числом слоев.

На рисунке асимптотами кривых pк/p1 являются: при АВ/2h1→0 значение pк/p1=1, т.е левой асимптотой является ось абсцисс; при АВ/2h1→∞ значение pк/p1= p2/p1, т.е правые асимптоты – горизонтальные линии, отсекающие на оси ординат отрезки p2/p1. μ2= p2/p1→∞, в том случае если первая асимптота имеет наклон 45˚относительно оси абсцисс.