- •12. Решение прямой задачи гравиразведки на примере однородного шара.Стр64-66

- •13. Решение обратной задачи гравиразведки на примере однородного шара.

- •14. Решение прямой задачи гравиразведки для контактной поверхности.Стр 76

- •15. Плотность горных пород, как фактор, определяющий аномалии силы тяжести.Стр 26-28

- •16.Принцип устройства гравиметра.Стр 34-38

- •17. Силы магнитного взаимодействия, потенциал и напряженность магнитного поля.Стр

- •Классификация методов электроразведки.Стр163-166

- •2. Поле 2-х разнополярных источников постоянного тока.Стр 142-143

- •3. Измерение уд эл сопротивления 4-х электродной установкой.Стр176

- •4. Понятие о кажущемся сопротивлении для неоднородной среды.Стр211

- •5. Удельное и кажущееся эл-е сопротивления.Стр159-160,175

- •6. Распределение плотности тока с глубиной. Идея вэз.Стр143-144

- •7. Вертикальное и дипольное эл-е зондирования.Стр175

- •8. Геоэлектрический разрез, эквивалентность кривых вэз.Стр162-163, 190

- •10.Электрическое профилирование.Стр202-206

- •12. Продольная проводимость и поперечное сопротивление слоистого разреза.Стр12

- •13. Задачи, решаемые электроразведкой постоянным током.

- •15. Классификация эл-магнитных методов электроразведки.

- •16. Магнитотеллурические методы ( мтз и мтп).Стр211-213

- •17. Интерпретация данных мтз, мтп, тт.Стр 217-220

- •18. Метод теллурических токов (мтт).Стр213-214

- •19. Идея частотного зондирования и решаемые им задачи.Стр178-179

- •21. Задачи, решаемые электроразведкой переменными эл-магнитными полями.Стр 221

- •22. Геологические задачи, решаемые электроразведкой.Стр 206-207

- •1.Связь между упругими напряжениями и деформациями.Стр224-232

- •2. Волновое уравнение, продольные, поперечные волны, скорости их распространения.Стр233-240, 242-243

- •3. Поле времен сейсмической волны, изохронны, лучи. Основное уравнение поля времен (ур-е Эйконала)стр284-286

- •4. Принципы Гюйгенса-Френеля и Ферма стр289-291.

- •5. Истинная и кажущая скорости распространения сейсм-х волн, связь м/у ними.

- •6. Отражение и прохождение сейсмических волн, монотипные и обменные волны.

- •7. Коэффициенты отражения и прохождения. Условия образования отраженных и преломленных (головных) волн.

- •9. Частотный диапазон сейсмических волн. Классификация методов по частотному диапазону.Стр313-314

- •10. Принцип устройства сейсм-й аппаратуры, сейсм-й канал, частотный и динамический диапазоны.Стр313-314

- •11. Отраженная волна от плоской наклонной границы на сейсмограмме опв.

- •12. Отраженная волна на сейсмограмме ост.

- •13. Понятие о многократных сейсмических волнах. Кратная волна на сейсмограммах ост и опв.Стр 308-310

- •14. Понятие о дифрагированных волнах. Дифрагированная волна на сейсмограммах ост и опв.

- •15. Скорость ост, статические и кинематические поправки в трассы сейсмограмм ост. Временные сейсмические разрезы.

- •18. Для чего нужна сейсмическая миграция. Понятие о миграции Кирхгофа.

- •19. 3Д сейсморазведка, чем она лучше 2д?

- •20. Яркие пятна, как качественный способ сейсмической инверсии.505-507

- •21. Пак, как способ ограниченной по частотному диапазону инверсии.Стр500-504

- •22. Понятие об упругой инверсии, avo анализ.

- •23. Уравнение годографа преломленной (головной) волны от наклонной границы, покрытой однородной средой.Стр345-348

- •24. Метод всп и решаемые им задачи.Стр423-425

- •25. Геологические задачи и области применения сейсморазведки.

22. Геологические задачи, решаемые электроразведкой.Стр 206-207

Электрическая разведка включает значительно большее разнообразие методов, чем любая другая полевая геофизическая разведка. Большую роль электроразведка играет не только при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений, но и при поисках и разведке рудных месторождений. Большое значение электроразведка имеет также при инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях. При поисках и разведке Н и Г электроразведку используют с целью изучения структурных условий залегания интересующих горизонтов осадочных пород, с которыми связаны залежи нефти и газа. В комплексе с другими полевыми геофизическими разведками электроразведка находит применение и как прямой геофизический метод выявления в разрезе нефтегазовых залежей.

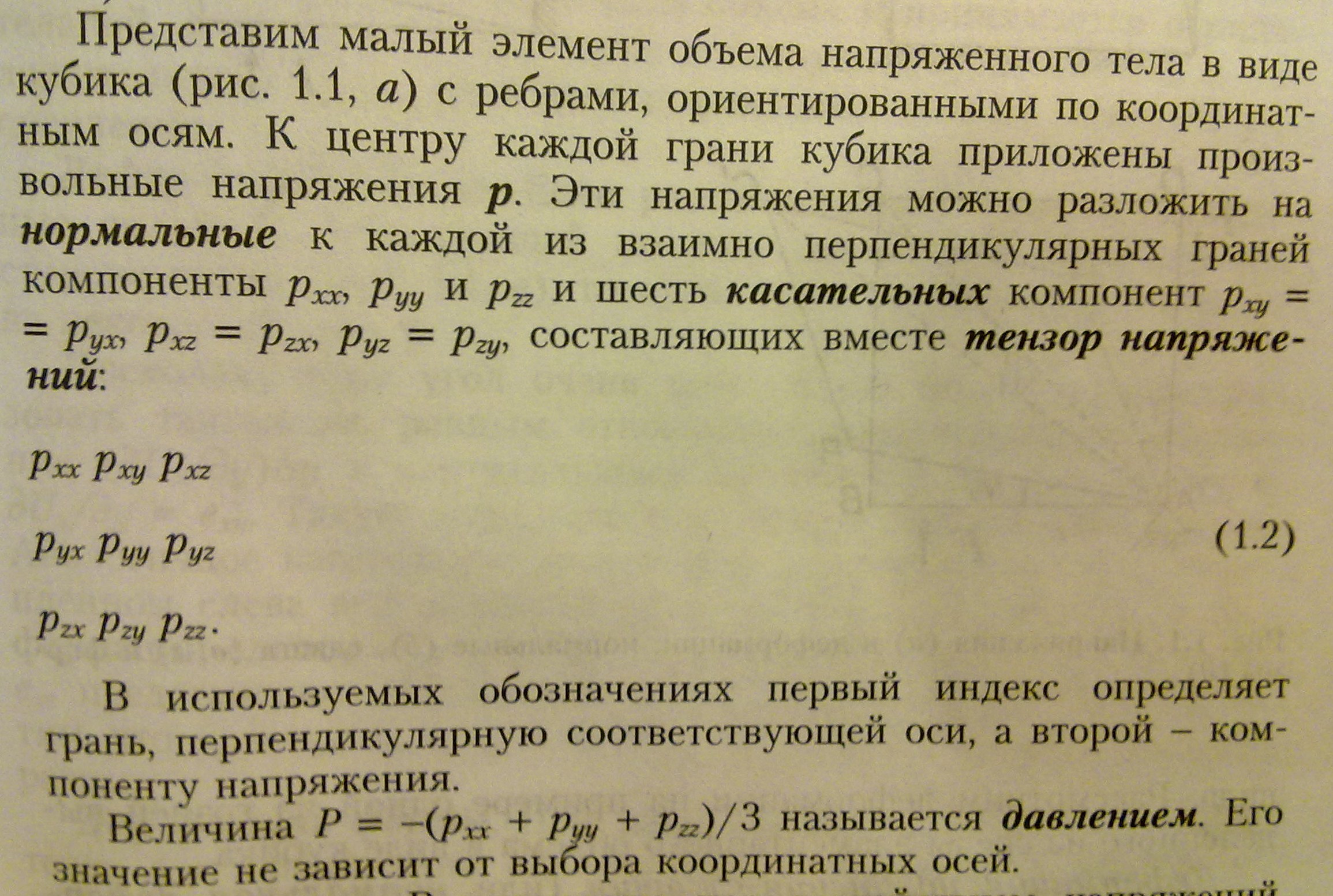

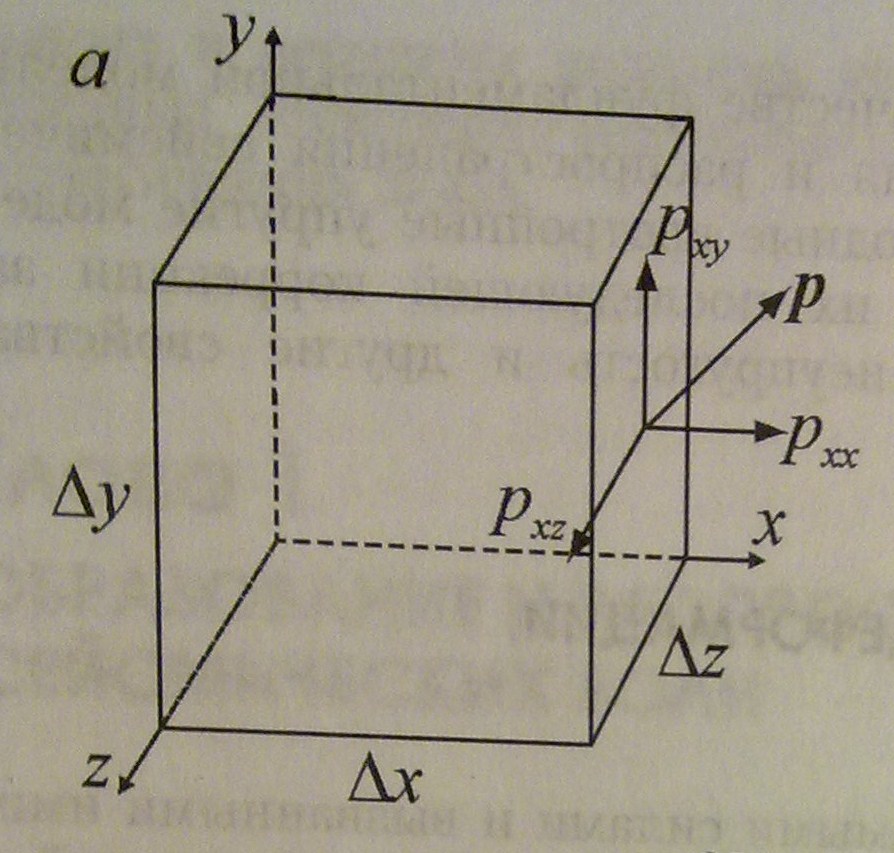

1.Связь между упругими напряжениями и деформациями.Стр224-232

Под напряжением принимается равнодействующая сил, отнесенная к единице площади:

p=(∑Fi)/S

Единица измерения в СИ кг*м -1*с-2

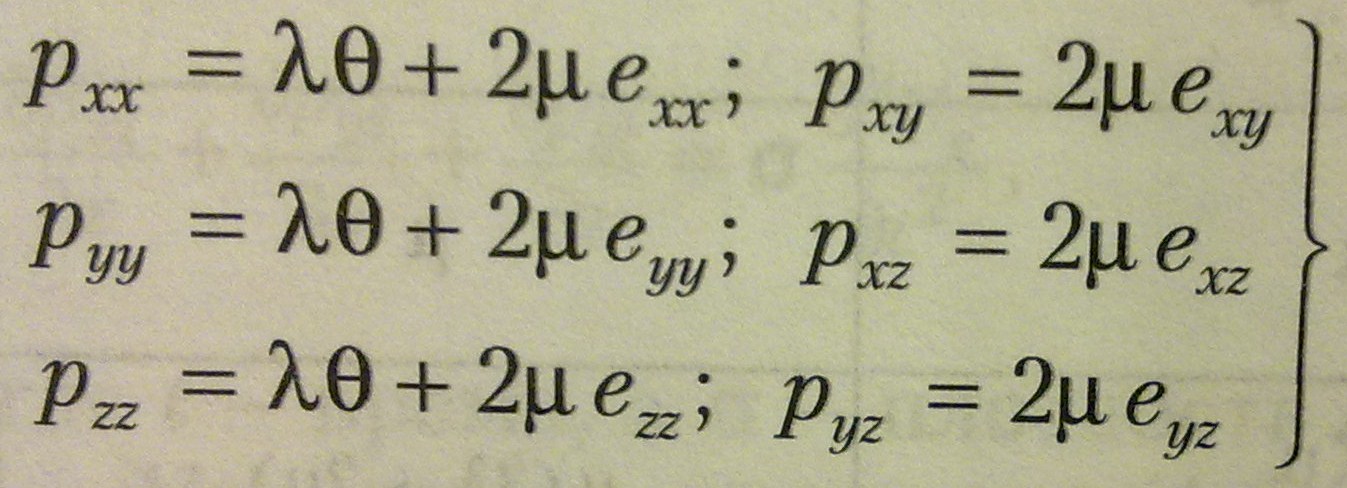

Абсолютно упругим телом называется такое, которое после прекращения действия приложенных к нему сил восстанавливает свою первоначальную форму и объем. Напряжения (силы, действующие на единицу площади), как и деформации, могут быть растягивающими или стягивающими, сдвиговыми или всесторонне сжимающими. Коэффициенты связи между напряжениями и деформациями среды называются модулями упругости. По закону Гука деформация растяжения (сжатия) в идеально упругих средах прямо пропорциональна напряжению. Уравнения связи для однородной изотропной среды:

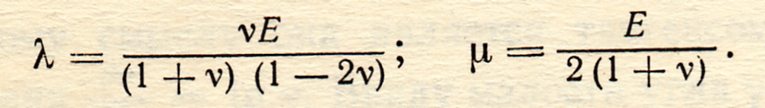

Коэффициенты пропорциональности λ и µ, называются упругими константами среды. Их можно выразить через модуль Юнга Е и коэф-т Пуассона v:

Модулем

Юнга наз-ся коэф-т, который характеризует

сопротивление ГП расширению или сжатию.

Коэффициент Пуасона равен отношению

относительного поперечного сужения

(расширения) к относительному продольному

удлинению (сжатию) грани. Коэффициент

µ, называемый модулем сдвига, характеризует

сопротивление горной породы изменению

формы. Упругие модули связаны между

собой

![]() Существует

еще один модуль упругости - модуль

всестороннего сжатия К=Е/3(1-2v).

Коэффициент λ-коэффициент между

нормальными напряжениями и деформациями

сжатия-растяжения.

Существует

еще один модуль упругости - модуль

всестороннего сжатия К=Е/3(1-2v).

Коэффициент λ-коэффициент между

нормальными напряжениями и деформациями

сжатия-растяжения.

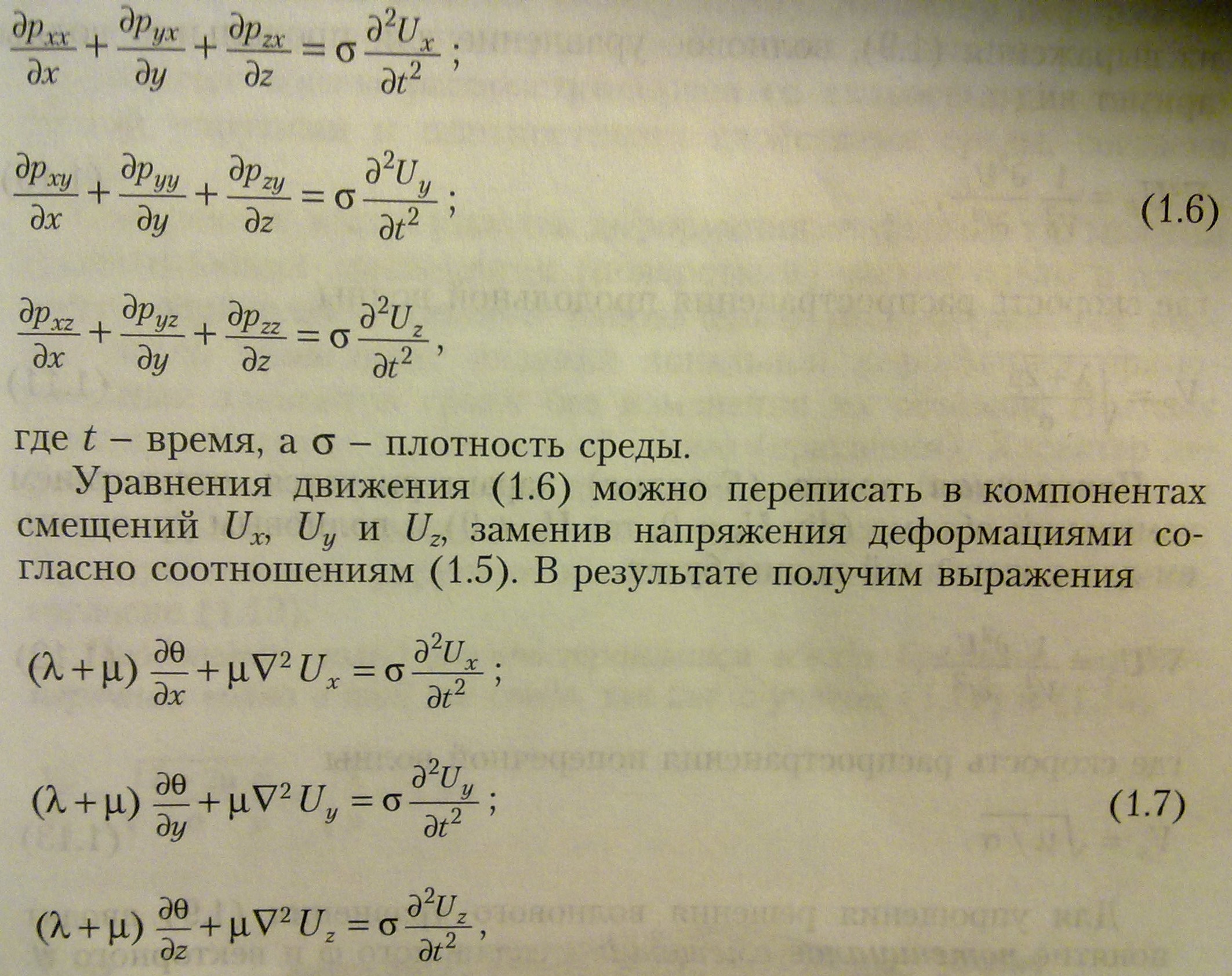

2. Волновое уравнение, продольные, поперечные волны, скорости их распространения.Стр233-240, 242-243

Уравнения движения связывают вторую пространственную производную напряжения со второй производной по времени от смещения частиц. Для однородной изотропной среды эта связь представлена в виде:

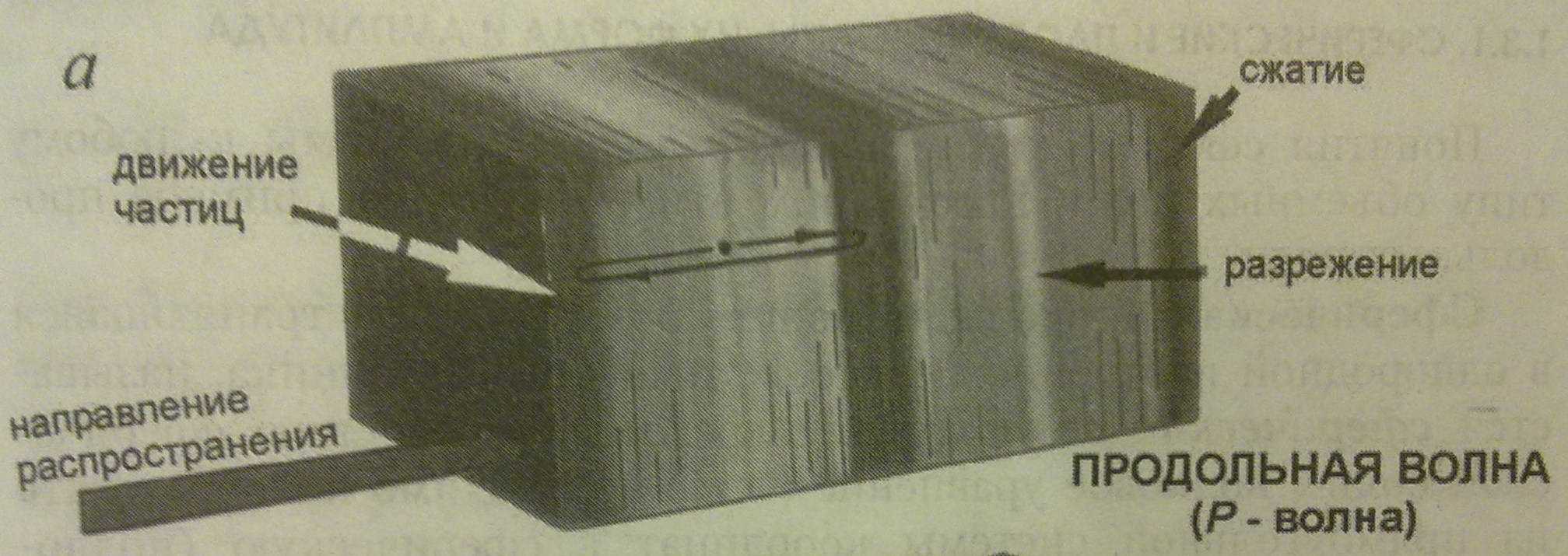

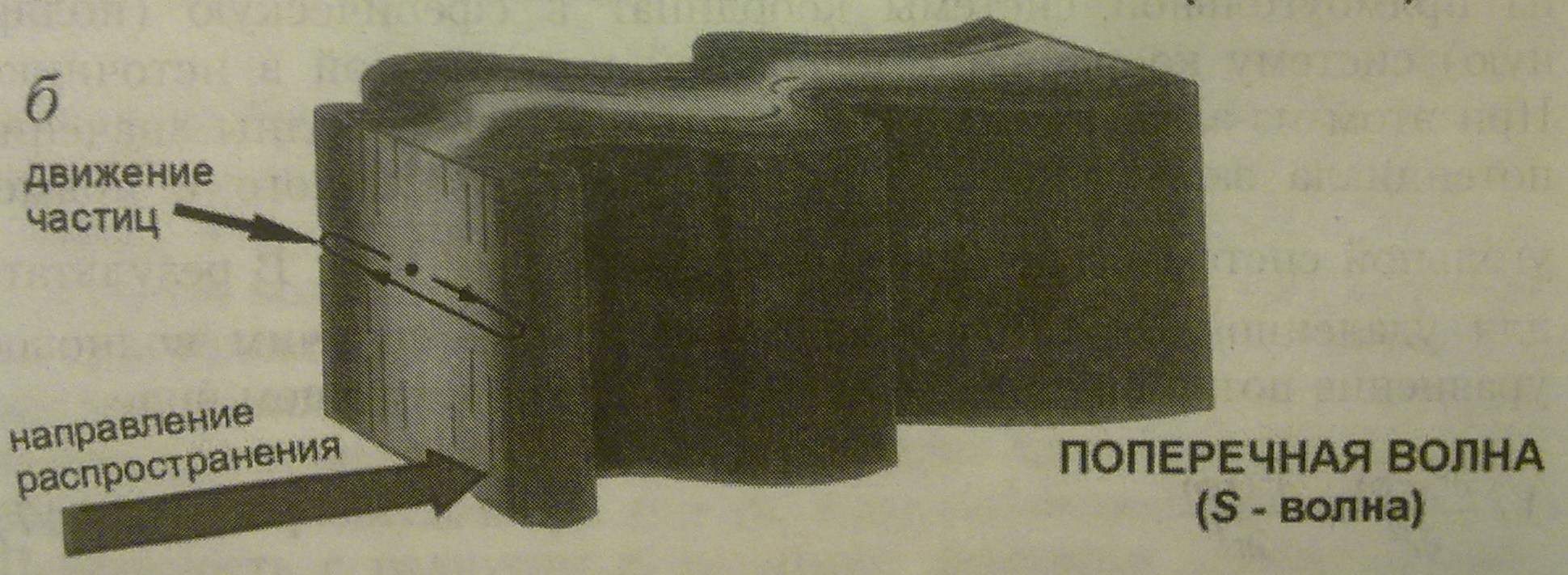

В общем случае в упругой среде независимо распространяются упругие колебания 2-х типов: в виде передачи деформаций первого рода – продольная сейсмическая волна Р(prima), и в виде передачи деформации второго рода – поперечная сейсмическая волна S(second). Продольные и поперечные волны распространяются по всему объему упругой среды, поэтому они называются объемными волнами. Продольная волна характеризуется безвихревым смещением частиц среды. Поперечная волна характеризуется отсутствием изменений объема. В жидких и газообразных средах поперечных волн не существует, т.к. отсутствие сцепления частиц не обеспечивает передачу сдвиговых деформаций. В отличие от продольных волн поперечные волны имеют свойство быть поляризованными в различных плоскостях. Если смещение частиц в процессе распространения волны происходит в одной плоскости , то такая волна называется линейно-поляризованной. Продольная волна всегда распространяется быстрее, чем поперечная в той же среде.

Скорости распространения соответственно равны

![]() Т.к.

Т.к.

![]() ,то

продольные волны всегда распространяются

с большей скоростью, чем поперечные.

,то

продольные волны всегда распространяются

с большей скоростью, чем поперечные.

Характер деформации элементов среды при прохождении поперечной волны

Характер деформации элементов среды при прохождении продольной волны