Файлы по мостам / расчет жб / Proektirovanie_gelezobetonnogo_GD_mosta

.pdf

, |

(3.1) |

где V1 – объем железобетона главных балок пролетного строения (прил. 1, табл. 2); γ жб – плотность железобетона, кН/м, γ жб = 24 кН/м3;

• веса балласта с частями пути

, |

(3.2) |

где bб – осредненная ширина балластной призмы (расстояние между внешними бортиками); hб – толщина балластной призмы; γ б – удельная плотность балласта, γ б = 20 кН/м3;

•веса тротуаров с коммуникациями: q3 = 3? 5 кН/м [2, п. 2.4];

•веса перил q4 = 0,7 кН/м;

•временной подвижной нагрузки.

Нормативная нагрузка от подвижного состава соответствует равномерно распределенной ν , которая определяется в зависимости от длины загружения линии влияния λ и положения ее вершины α . Каждой линии влияния соответствует своя эквивалентная нагрузка, значения которой приведены в [2, прил. 5].

При расчете по прочности постоянные нагрузки учитываются с коэффициентами надежности γ fi, которые определяются в соответствии с положением [2, табл. 8, с. 17; табл. 13, с. 25], а временные вертикальные эквивалентные нагрузки от подвижного состава – с динамическим коэффициентом (1 + μ ), который определяется по [2, п. 2.22]. В расчетах на выносливость учитывается динамический коэффициент (1 + 2/3μ ). Расчеты на выносливость и трещиностойкость осуществляют по нормативным нагрузкам.

3.1.2. Определение внутренних усилий

Расчетные значения внутренних усилий от постоянных qi и временных

вертикальных ν i нагрузок (М0,5; М0,25; Q0; Q0,25; Q0,5) определяются по правилам, изложенным в [1, разд. 10].

Для расчетов по прочности изгибающий момент и поперечная сила определяются:

; |

(3.3) |

. (3.4)

. (3.4)

Для расчетов на выносливость: |

|

. |

(3.5) |

Для расчетов по образованию продольных трещин: |

|

; |

(3.6) |

. |

(3.7) |

Для расчетов по раскрытию нормальных и наклонных трещин:

; |

(3.8) |

, |

(3.9) |

где ε – коэффициент, зависящий от длины загружения λ :

λ , м ……………5 10….25 50

ε …………….1,00 0,85 1,0.

Для промежуточных значений λ величину ε следует определять по интерполяции; γ f4 – коэффициент надежности к временной вертикальной нагрузке, который определяется по [2, п. 2.23, с. 25].

3.1.3. Определение геометрических параметров расчетных сечений балки

Предварительно основные размеры поперечного сечения главной балки посередине пролета назначаются с учетом параметров, характерных для железобетонных пролетных строений (см. типовой проект инв. № 557).

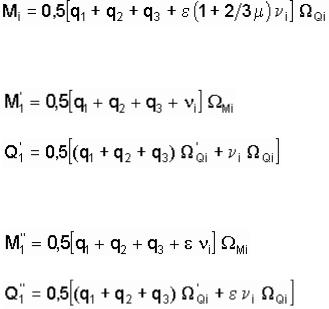

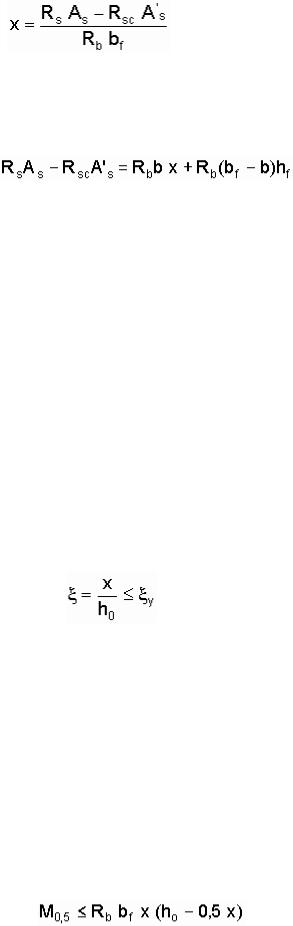

Конфигурация и основные геометрические характеристики пролетных строений указаны в [1, подразд. 6.4]. Для упрощения расчетов сложное реальное сечение балки заменяется на простейшее тавровое, в котором не учитываются бортики плиты, а консоли имеют одинаковые по длине свесы. Расчеты производятся по приведенному сечению (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Расчетные эпюры напряжений в главной балке: а – общий вид; б – расчетная схема; в, г – эпюры напряжений из расчетов по прочности и выносливости; bf – ширина плиты проезжей части; b – ширина ребра; h – расчетная высота; hf, bf – расчетные размеры поперечного сечения плиты; h0

– рабочая высота балки; Аs, As I – площади поперечного сечения растянутой и сжатой арматуры; Rb, Rs – расчетное сопротивление бетона и арматуры; Аb – площадь сжатой зоны бетона; х – высота сжатой зоны бетона

Приведенная толщина верхней полки hf определяется по соотношению

, |

(3.10) |

где Апл – площадь верхней полки с учетом вутов.

Расчетная ширина верхней полки bf определяется с учетом того, что длина свесов плиты не должна превышать 6hf и быть не более половины расстояния в свету между балками (см. рис. 2.2). При этом она может быть принята bf = 2,08 м.

Расчетная высота балки h определяется по формуле

, |

(3.11) |

где hстр – строительная высота пролетного строения (прил. 1).

Рабочая высота сечения балки h0 определяется как

, |

(3.12) |

где аs – расстояние от центра тяжести рабочей арматуры до растянутой грани сечения (рис. 3.2). Для приближенного расчета можно принять аs = (0,15 − 0,20) м.

Толщина стенки балки b может соответствовать значению типовой конструкции, b = 0,5 м.

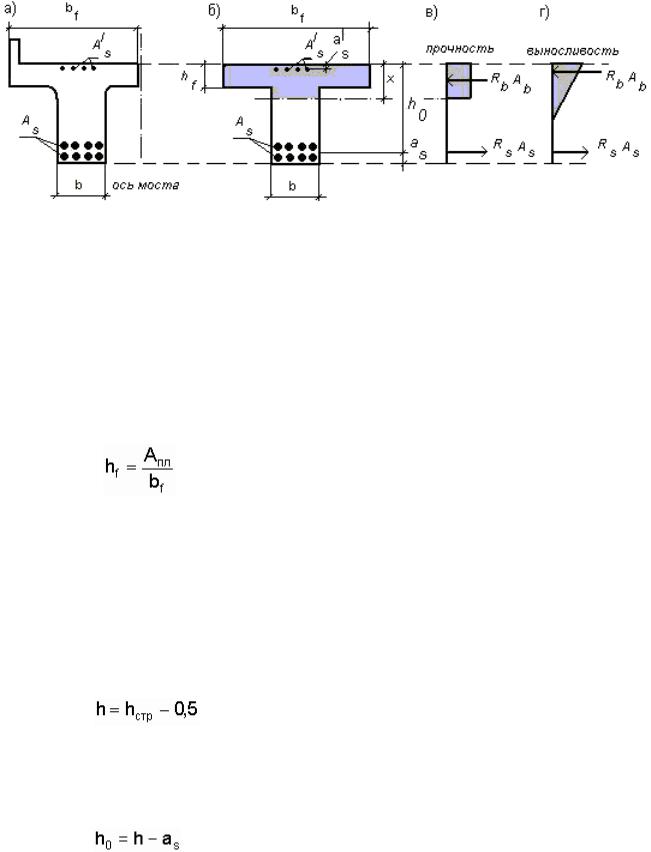

3.1.4. Подбор арматуры и расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси балки

Требуемую площадь рабочей арматуры АS посередине пролета главной балки можно найти из расчетов по прочности на действие изгибающего момента М0,5, принимая высоту сжатой зоны бетона х = hf

, |

(3.13) |

где RS – расчетное сопротивление растяжению продольной арматуры балки, определяется по [2, табл. 31, с. 41].

Число стержней рабочей арматуры балки ns определяют с учетом предварительного назначения ее диаметра по выражению

, |

(3.14) |

где fa – площадь поперечного сечения одного стержня арматуры.

Класс и диаметр арматуры подбираются в зависимости от условий работы элементов конструкций и средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе проектирования моста по [2, табл. 29, с. 39]. Наиболее приемлемыми являются стержни диаметром 32–40 мм. Класс и марку арматурной стали выбирают согласно указаниям [2, табл. 29, с. 38], как правило, классов А–II, Ас–II, А–III и выше.

Если по расчету ns имеет дробное значение, то оно округляется до целого и при этом корректируется величина АS.

Прежде чем разместить арматуру, необходимо уточнить толщину стенки балки из расчета по ограничению касательных напряжений на уровне нейтральной оси от Q0 в опорном сечении с использованием выражения

, |

(3.15) |

где Rb,sh– расчетное сопротивление бетона на скалывание при изгибе, определяется по [2, табл. 23, с. 35] в зависимости от класса бетона балки по прочности на сжатие. Класс бетона главной балки пролетного строения

выбирается согласно положениям [2, п. 3.33, с. 39]. Для железобетонных мостов, как правило, применяется тяжелый бетон классов по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 27,5; В 30; В 35; В 40 и др.

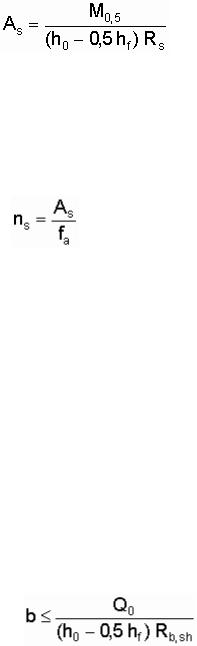

Расстановка стержней арматуры главной балки осуществляется в соответствии с положением [2, пп. 3.119–3.123, с. 63–64] в виде одиночных, сдвоенных или сварных стержней. После расстановки стержней рабочей арматуры с учетом всех конструктивных требований (расстояния в свету между продольными стержнями, толщины защитного слоя бетона и т.д.) производится уточнение значений as и h0.

Расстояние до центра рабочей арматуры (рис. 3.3) определяется по выражению

, |

(3.16) |

|

где na1, na2….nai – количество стержней рабочей арматуры Рис. 3.3. Схема размещения |

||

в первом и последующих горизонтальных рядах; у1, |

арматуры балки: а – расстояние в |

|

у2…..уi – расстояние от растянутой грани до центра |

свету между стержнями арматуры; |

|

рассматриваемого горизонтального ряда рабочей |

|

у1, у2, у3 – расстояния от |

арматуры. |

|

растянутой грани до центра |

|

|

горизонтального ряда арматурных |

стержней

При этом аs  0,15 - 0,20 м.

0,15 - 0,20 м.

Рабочая высота сечения балки h0 корректируется в зависимости от as по

(3.12).

Далее определяется граница сжатой зоны в ребре (см. рис. 3.2). Высота сжатой зоны бетона х может быть больше или меньше приведенной высоты полки hf. В этих случаях несущая способность может быть определена как для прямоугольного сечения, если x  hf , или таврового, если х > hf .

hf , или таврового, если х > hf .

Обоснование по определению х указано в [2, п.3.63, с. 48].

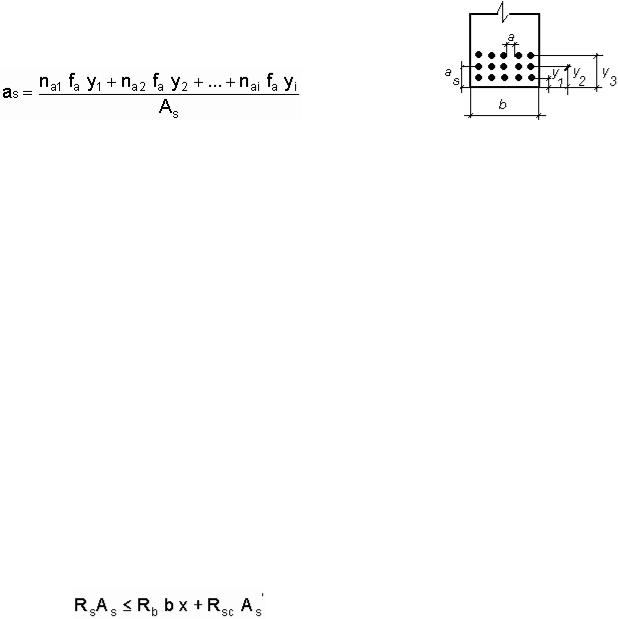

Для прямоугольных сечений (при x  hf) высота сжатой зоны определяется из условия

hf) высота сжатой зоны определяется из условия

, |

(3.17) |

где Rb – расчетное сопротивление бетона при осевом сжатии, определяемое по [2, табл. 23, с. 35]; Rsc – расчетное сопротивление сжатой арматуры, определяемое по [2, табл.31, с. 41] для гладкой стержневой арматуры класса А-I; Аs – площадь сжатой арматуры (как правило, это арматура плиты), количество которой можно принять nas = 5 − 8 диаметром 10–12 мм.

Высота сжатой зоны х при этом определяется по выражению

. |

(3.18) |

Если условие (3.17) не соблюдается, то граница сжатой зоны проходит в ребре [2, п. 3.63, с. 48]. При этом высота сжатой зоны бетона определяется из выражения

; |

(3.19) |

. (3.20)

. (3.20)

Кроме того, при определении х по выражениям (3.18) и (3.20) следует уточнить, есть ли необходимость в учете площади поперечного сечения сжатой арматуры А's по рекомендациям [2 , п. 3.60, с. 47]. Для этого определяется х1 по выражениям (3.18) и (3.20) без учета сжатой арматуры А's, а х2 – с учетом А's. При этом возможны три случая:

•если х1 ? а's, и х2 ? 2 а's, то А's учитывается полностью;

•если х1 ? а's, и х2 < 2 а's, А's учитывается c коэффициентом К, который определяется по [2 , п. 3.60, с. 47];

•если х1 < а's, то А's не учитывается.

Далее, в соответствии с [2, п. 3.61, с. 47] определяется значение относительной высоты сжатой зоны ξ по выражению

, |

(3.21) |

где h0 – фактическая рабочая высота сечения балки, которая определяется в зависимости от уточненной величины аs с учетом расстановки рабочих стержней арматуры.

Прочность сечения, нормального к продольной оси балки (посередине пролета), определяют из условий [2]:

для прямоугольного сечения

при  и

и

; |

(3.22) |

для таврового сечения при  :

:

. (3.23)

Если проверка сечения в середине балки по М0,5 не обеспечена, то необходимо увеличить класс бетона или площадь поперечного сечения рабочей арматуры и повторить расчет.

3.1.5.Расчет по прочности сечения, наклонного

кпродольной оси балки

Врезультате совместного действия изгибающего момента и поперечной силы в балке образуются наклонные трещины. Развитие такой трещины начинается по растянутой грани балки, как правило, вначале перпендикулярно растянутой арматуре, но при дальнейшем развитии она становится наклонной в результате действия главных напряжений [5]. Такой трещиной балка условно разделяется на два блока, которые связаны в сжатой зоне бетоном над наклонной трещиной, а в растянутой зоне – продольной рабочей арматурой, отгибами, пересекающими трещину, и хомутами (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Схема разрушения балки по наклонному сечению

При наибольшем влиянии поперечной силы разрушение происходит в результате сдвига блоков относительно друг друга, а при изгибающем моменте – взаимным поворотом блоков вокруг оси, проходящей через центр сжатой зоны. Поэтому расчет по прочности наклонного сечения балки производится отдельно на действие поперечной силы Q и изгибающего момента М.

В соответствии с [2, п. 3.76, с. 52] расчет по прочности наклонных сечений производится на действие поперечной силы между наклонными трещинами, по наклонной трещине, а также на действие изгибающего момента по наклонному сечению.

Расчет на действие поперечной силы. При преобладающем влиянии поперечной силы Q, действующей в конце наклонного сечения, необходимо, чтобы она могла быть воспринята внутренними усилиями, возникающими в продольной и поперечной арматуре, бетоне сжатой зоны [5]. Таким образом поперечная сила Q должна быть воспринята усилиями в отгибах Qsi, хомутах Qsw, бетоне сжатой зоны Qb.

Расстановка хомутов в балке пролетного строения производится конструктивно в соответствии с основными положениями СНиП 2.05.03-84.

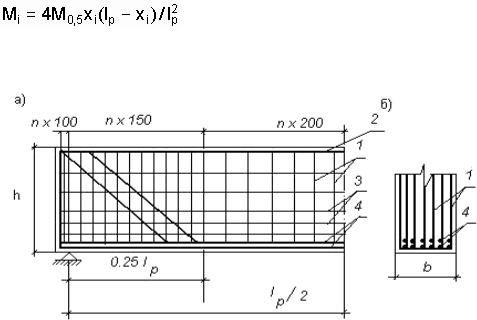

Установка минимально допустимого по нормам количества хомутов производится с соблюдением [2, пп. 3.137–3.154, с. 66–67] (рис. 3.5).

В соответствии с [2, пп. 3.143–3.144] хомуты диаметром 8 мм, выполненные из гладкой арматуры класса А–I, следует устанавливать с шагом 10 см на концевых участках балки, 15 см – на приопорном участке в пределах от концевого сечения до четверти пролета, 20 см – на среднем участке балки (рис. 3.5). Хомуты должны охватывать ширину пояса не более 50 см и объединять не более 5 растянутых стержней продольной арматуры, расположенной в крайних горизонтальных стержнях (рис. 3.5, б).

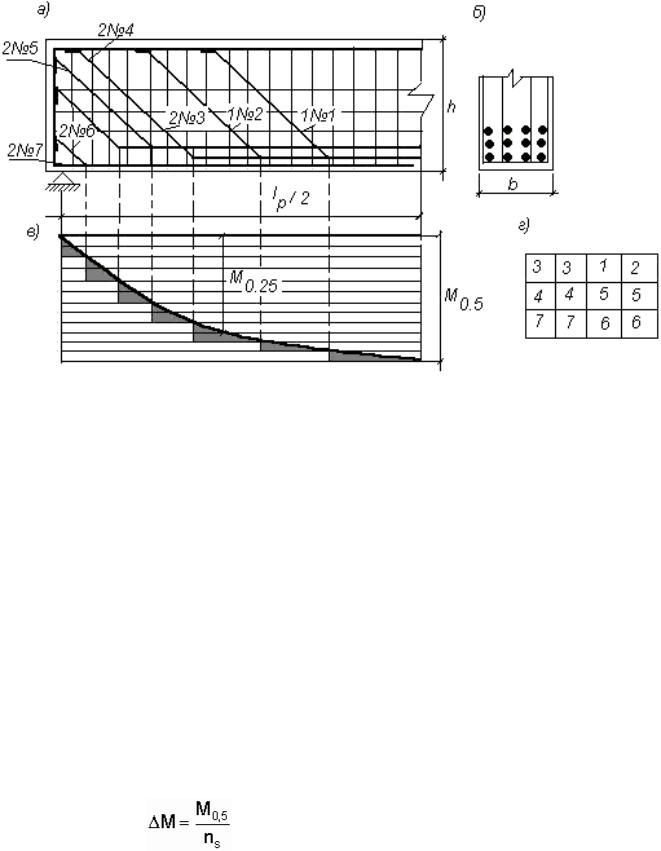

Далее определяются места отгибов стержней продольной рабочей арматуры главной балки. Для этого используется огибающая эпюра максимальных изгибающих моментов Мi, построенная по значениям моментов М0,25 и М0,5 или подсчитанная по приближенной формуле

, |

(3.24) |

где хi – расстояние, м.

Рис. 3.5. Установка хомутов в главной балке: а – вид вдоль оси; б – поперечное сечение балки; 1 – арматура хомутов; 2 – монтажная арматура; 3

– противоусадочная арматура; 4 – рабочая арматура; h – высота балки; b – ширина ребра; lp – расчетная длина пролетного строения

Распределение отгибов рабочей арматуры осуществляется при сравнении огибающей эпюры моментов с эпюрой материалов для арматуры. Работа выполняется графически (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Распределение отгибов арматуры: а – вид вдоль оси; б – поперечное сечение балки; в – эпюра материалов; г – график отгиба арматуры; h – высота балки; b – ширина ребра; lp – расчетная длина пролетного строения; М0,5, М0,25 – расчетные изгибающие моменты посередине и в четверти пролета

При этом необходимо ознакомиться с правилами, изложенными в [5, подразд. 10.2]. Рекомендуется следующая последовательность.

•В произвольном масштабе вычерчивается контур половины балки, и наносятся линии центра тяжести рабочей арматуры (рис. 3.6).

•Вычерчивается огибающая эпюра моментов для расчета на прочность с

использованием значений изгибающих моментов М0; М0,5; М0,25 (рис. 3.6).

•Значение момента М0,5 необходимо разделить на число стержней рабочей арматуры балки ns, считая, что каждый стержень арматуры

обеспечивает восприятие одинаковой доли момента Μ

. |

(3.25) |

На эпюре моментов в принятом масштабе проводятся параллельные линии с интервалами М (по числу стержней ns в середине пролета). Точки пересечения этих линий с эпюрой М будут определять теоретически возможные места отгибов стержней (рис. 3.6).

• При сравнении эпюр М1 иМi можно определить место первого отгиба рабочей арматуры. По мере удаления от этого сечения действующий момент имеет тенденцию к снижению, поэтому возможно уменьшать количество рабочей арматуры в нижней зоне главной балки. Освобождающиеся при этом стержни отгибаются под углом 450 (рис. 3.6). Одновременно строится график отгиба арматуры, на котором фиксируется последовательность отгиба арматуры (рис 3.6, г). Арматуру необходимо отгибать по два, три и более стержней, причем количество их возрастает от середины балки к опорному сечению. В графике отгиба арматуры каждой клетке соответствует стержень рабочей продольной арматуры балки. Сколько этих стержней по расчету ns, столько клеток в графике.

При производстве отгиба арматуры необходимо ознакомиться с положениями [2, пп. 3.138–3.140, с. 66], а также с типовым проектом инв. № 557.

Наклонные стержни следует располагать симметрично относительно продольной оси балки. На участке балки, где требуется установка отогнутой арматуры, любое сечение, перпендикулярное продольной оси балки, должно пересекать не менее одного стержня наклонной арматуры. Необходимо помнить, что до опоры следует доводить не менее трети рабочей арматуры, устанавливаемой в середине пролета [2, пп. 3.134–3.135, с. 65].

При назначении фактических мест отгибов арматуры необходимо учитывать конструктивные, технологические и экономические требования [2, 5]. Концы растянутых стержней лучше закреплять в сжатой зоне балки с помощью отгибов: концы отгибаемых стержней арматуры должны иметь в сжатой зоне прямые участки длиной не менее 10 диаметров арматуры (рис. 3.7) Наклонные стержни арматуры должны иметь по отношению к продольной оси угол наклона 45° (не более 60° и не менее 30° ).