- •1.Конструктивные формы:

- •2.Принципы назначения основных размеров

- •3.Особености типовых конструкций:

- •15. Способы армирования балочных разрезных пролетных строений напрягаемой арматурой.

- •16. Типовые балочные разрезные пролетные строения из предварительно напряженного железобетона заводского изготовления под железную и автомобильную дороги. -

- •17. Особенности технологий изготовления предварительно напряженных конструкций с натяжением арматуры на бетон и на упоры. Назначение. Особенности конструкции и работы домкрата двойного действия.

- •18.Балочные железобетонные неразрезные пролетные строения. Особенности напряженного состояния, конструкции и армирования. Основные характеристики балочных неразрезных пролетных строений.

- •15…17.Навесной монтаж и навесное бетонирование железобетонных мостов. Балочно-консольные, рамно-консольные и рамно-подвесные мосты, особенности работы и конструкции.

- •2.Навесной монтаж

- •21.Методика определения усилий в главных балках железобетонных балочных пролетных строений. Подбор сечения рабочей арматуры главных балок из обычного и предварительно напряженного железобетона

- •21. Промежуточные опоры и устои балочных мостов. Назначение, основные требования. Особенности конструкции. Назначение основных размеров промежуточных опор

- •14. Основные схемы балочно-вантовых мостов. Схемы расположения вант. Роль балки жесткости в балочно-вантовых мостах. Назначение основных размеров. Способы повышения вертикальной жесткости

- •13. Основные схемы висячих мостов, анализ их работы под нагрузкой. Назначение основных размеров. Мероприятия по повышению вертикальной жесткости и аэродинамической устойчивости висячих мостов

- •15. Способы перехода через судоходные водотоки. Разводные мосты в ряду иных технических решений по пересечению судоходных водотоков.

- •Мостовые переходы через судоходные водотоки должны обеспечивать свободный пропуск судов.

- •16. Вертикально-подъемные разводные мосты, их общая характеристика, классификация мостов вертикально-подъемной системы.

21. Промежуточные опоры и устои балочных мостов. Назначение, основные требования. Особенности конструкции. Назначение основных размеров промежуточных опор

Мостовая опора - элемент моста (виадука, эстакады, путе-

провода), представляющий собой мостовую конструкцию, предназначенную для восприятия действующих на нее постоянных и временных нагрузок и передачи их на грунт основания. Различают концевые опоры (устои) и промежуточные («быки»)

Мостовая опора включает следующие части:

-

оголовок (насадку, ригель) – верхняя часть опоры на которой размещается подферменная плита подферменными площадками для установки опорных частей;

2) тело – часть опоры между оголовком и фундаментом

3) фундамент - нижняя часть опоры, непосредственно взаимодейсвующая с грунтом основания.

Тело опоры можно разделить (рис. 1.1) на следующие три зоны (в зависимости от степени воздействия водотока):

верхнюю (надводную или надземную), т.е. незатопляемую;

среднюю (зону переменного уровня воды),

нижнюю (подводную или подземную).

а б в г

рис. 1 а - элементы опоры б - опора в русловой части реки, в – тоже на пойме

г - опора путепровода

4 - зона переменного уровня воды и приравненная к ней 5 - глубина промерзания, 6- половина глубины промерзания

Опора является частью моста, наиболее подверженной воздействию внешней среды, поэтому к материалу опоры предъявляются повышенные требования в части морозостойкости, прочности и водонепроницаемости. По СНиП 2.05.03-84* капитальные опоры сооружается из бетона, бутобетона, железобетона и камня. Поэтому основные требования касаются бетона и облицовочного камня опор.

По прочности класс бетона на сжатие в бетонных конструкциях опор, а также в железобетонных подземных конструкциях по нормам должен быть не ниже В20. В железобетонных надземных (надводных) конструкциях опор класс бетона должен быть не ниже В22,5

Класс бетона облицовочных блоков должен быть не ниже B45 при минимальной температуре воздуха ниже -40 С и В35, если минимальная температура воздуха выше -40 С. Если бетонные облицовочные блоки отсутствуют, то допускается применение для опор облицовки из естественного камня с прочностью на сжатие не менее 59 МПа а в случае мощных ледоходов - 98 МПа.

Опоры должны быть облицованы при среднемесячной температуре наиболее холодного месяца ниже -20 С, а также на реках, вскрывающихся при отрицательных температурах воздуха. В других случаях допускается устройство опор без облицовки. Армирование облицовочных блоков применяется из условия их транспортировки и заанкеривания на отрывающее воздействие льда. Толщина швов между облицовочными блоками допускается не более 1,5 см.

По морозостойкости марка бетона F нормируется в зависимости от климатических условий (среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца t^), вида конструктивных элементов опоры и зоны расположения ее элементов.

Марки бетона по морозостойкости F приведены в таблице 1.1.

|

Климатические условия

|

Расположение конструкций |

||||

|

в надводной, надземной и подземной зонах |

в зоне переменного уровня воды |

||||

|

Конструкции |

|||||

|

ж/б и тонкостенные бетонные |

бетонные и массивные |

ж/б и тонкостенные бетонные |

бетонные массивные |

||

|

кладка тела |

бетонное заполнение |

||||

|

умеренные t>=10 C |

100 |

100 |

200 |

100 |

100 |

|

суровые t=-10 C - -20 C |

200 |

100 |

300 |

200 |

100 |

|

особо суровые t<=-20 C |

300 |

200 |

400 |

300 |

200 |

Марка по морозостойкости бетона облицовочных блоков принимается не ниже F300 для суровых условий и F500 для особо суровых.

По водонепроницаемости марки бетона опор принимаются не ниже W4 для конструкций подводной (подземной) зоны. В блоках облицовки - W6 и W8 со средней температурой воздуха наиболее холодной пятидневки соответственно до - 40 С и ниже - 40 С.

■ Конструирование промежуточных опор балочных мостов

Оголовок промежуточной опоры может устраиваться .в плане прямоугольным или с закругленными в плане краями (рис. 1.8).

К оголовкам промежуточных опор предъявляются те же конструктивные требования, что и к оголовкам устоев:

высота подферменнои плиты принимается не менее 0,4 м, что требуется для обеспечения распределения нагрузки от пролетного строения на нижележащие конструкции опоры;

плита армируется по нижней и верхней поверхности двумя сетками арматуры;

подферменники армируются сетками из расчета на местное смятие и возвышаются над подферменнои плитой не менее, чем на 0,15 м;

бетонные сливы устраиваются вдоль и поперек оси моста с уклоном 0.1

Рис. 1.8. Оголовок промежуточной опоры

Минимальная ширина bр (размер вдоль оси моста) и длина aр

(размер поперек оси моста) подферменной плиты промежуточной поры определяются по формулам (см)

bp=b3+b2l+b2ll+bo+2(15...20) + 2bl; а = па2 + а0+2(15 ...20)+ Ь1

где Ь0,а0 -размеры в плане нижней плиты опорной части соответственно вдоль и поперек моста;

bvax -минимальное расстояние от грани подферменника До грани подферменной плиты соответственно вдоль и поперек моста \

b2\b2u -свесы балок пролетных строений, считая от центра опирания балки на опорные части;

Ьг - зазор между торцами соседних балок, определяемый с учетом типа опорных частей (подвижные, неподвижные), температурных удлинений пролетных строений ∆L = alt (где t - разность температур между наивысшей и среднепостроечной, l- длина пролета, (a-коэффициент температурного расширения материала балок), удлинений нижних сечений балок при загружении пролетного строения временной вертикальной нагрузкой;

а2 п - Соответственно расстояние в осях между смежными балками и число этих балок в поперечном сечении моста,

Если оголовок устраивается с закругленными концами то центры окружностей располагаются у краев надферменных площадок

Монолитные промежуточные опоры обычно устраиваются с наклонными гранями Толщина тела опоры на уровне низа оголовка определяется размерами последнего (оголовок выступает за грани тела приблизительно на 10 см с каждой стороны опоры). Минимальная толщина тела опоры у обреза фундамента определяется расчетом. Решающую роль при этом обычно играет расчет на сочетание нагрузок, при котором эксцентриситет вертикальной составляющей равнодействующей всех сил относительно центра тяжести сечения вдоль оси моста будет наибольшим. Это будет случай, когда кроме постоянных нагрузок на опору действует временная вертикальная нагрузка (устанавливаемая в случае разрезных балочных пролетных строений на одном пролетном строении), тормозная сила и ветровая нагрузка вдоль оси моста. Подбор сечений опоры следует начинать с этого сочетания нагрузок. (Ориентировочно наклон граней тела опоры вначале традиционно принимается равным 30:1 и исходя из этого предварительно назначаются размеры сечения опоры у обреза фундамента.) Из опыта проектирования толщина бетонной массивной опоры принимается не менее 1/5 ... 1/6 ее высоты во избежание появления растягивающих напряжений в сечении опоры со стороны менее нагруженной грани.

В мостах старой постройки на реках с ледоходом опоры снабжались ледорезами Классический ледорез имел наклонное режущее ребро с наклоном 1:1 или даже 1:2. Предполагалось, что льдина вползая на такой ледорез, разламывается под собственным весом. Однако с накоплением опыта эксплуатации мостов выяснилось, что в большинстве случаев нет необходимости в устройстве таких ледорезов. Вместо наклонных ледорезов опоры снабжаются вертикальными режущими ребрами. Подверженные воздействию льда части опоры при этом иногда облицовываются морозостойким естественным камнем кристаллических пород с пределом прочности при мощном ледоходе не менее 100 МПа. Такое решение чрезвычайно трудоемко и дорого (прежде каждый камень облицовки обтесывался вручную), поэтому рекомендуется облицовку опор производить бетонными или железобетонными облицовочными блоками заводского изготовления.

Грани опоры, воспринимающие давление льда, образуют обычно в плане угол 60 ... 90 ° и сопрягаются между собой и с боковыми вертикальными гранями цилиндрическими поверхностями радиусом

1 и (допускается до 0,3 м).

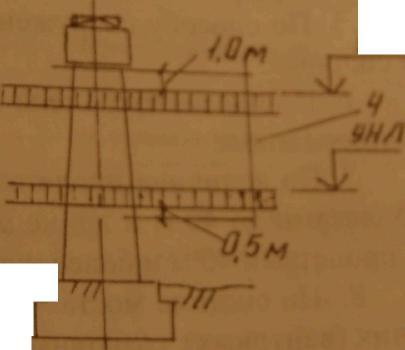

Ледорезная часть опоры начинается от обреза фундамента и должна возвышаться над уровнем высокого ледохода в связи с торошением льда у опоры на величину не менее 1,0 м.

Сборные и сборно-монолитные опоры сооружаются с вертикальными гранями из условия типизации и унификации блоков. Тогда тело высокой опоры имеет уступ: нижняя (цокольная) часть опоры, подтопляемая водой, устраивается массивной (без пустот в кладке), имея обтекаемую форму с закругленными или заостренными носовой и кормовой частью. Верхняя часть опоры может иметь прямоугольную в плане форму и выполняться в виде стоек и иных облегченных конструкций.

Размер оголовка сборной или сборно-монолитной опоры вдоль оси моста может оказаться больше, нежели в монолитной опоре, поскольку нижнее сечение тела по обрезу фундамента определяется расчетом. Размер оголовка поперек оси моста, наоборот, может быть меньше.

Положеиие уступа по высоте тела опоры совмещается с верхом ее ледорезнои части и должно быть выше наивысшего уровня ледохода не менее, чем на 1,0 м. Поскольку эта часть опоры относится к зоне переменного уровня воды, к ее материалу предъявляются повышенные требования. Верх цоколя опоры виадука (эстакады, путепровода)

должен быть не ниже, чем на 1,0 м, поднят над поверхностью грунта по тем же соображениям.

Положение обреза фундамента относительно уровней воды действующими нормами не регламентируется. Указано только, что расположения фундамента в пределах колебания уровней воды и льда следует предусматривать на обрезе фундамента фаски размером не менее 0.3х0.3 м. а фундаменту следует придавать обтекаемую в плане форму. Не регламентируется и положение подошвы плиты свайного ростверка относительно уровней воды. В современной практике строительства имеются случаи сооружения опор с расположением плиты свайного ростверка целиком выше уровня межени. Такое конструктивное решение является наиболее удобным при производстве работ, но представляется спорным на реках с сильным ледоходом, т.к. в этом случае давление льда на высоко расположенный ростверк будет значительно больше.

Если на опору опираются разнотипные пролетные строения, то положение осей опирания балок относительно оси опоры следует назначить так, чтобы равнодействующая вертикальных опорных реакций минимально отклонялась от оси опоры.