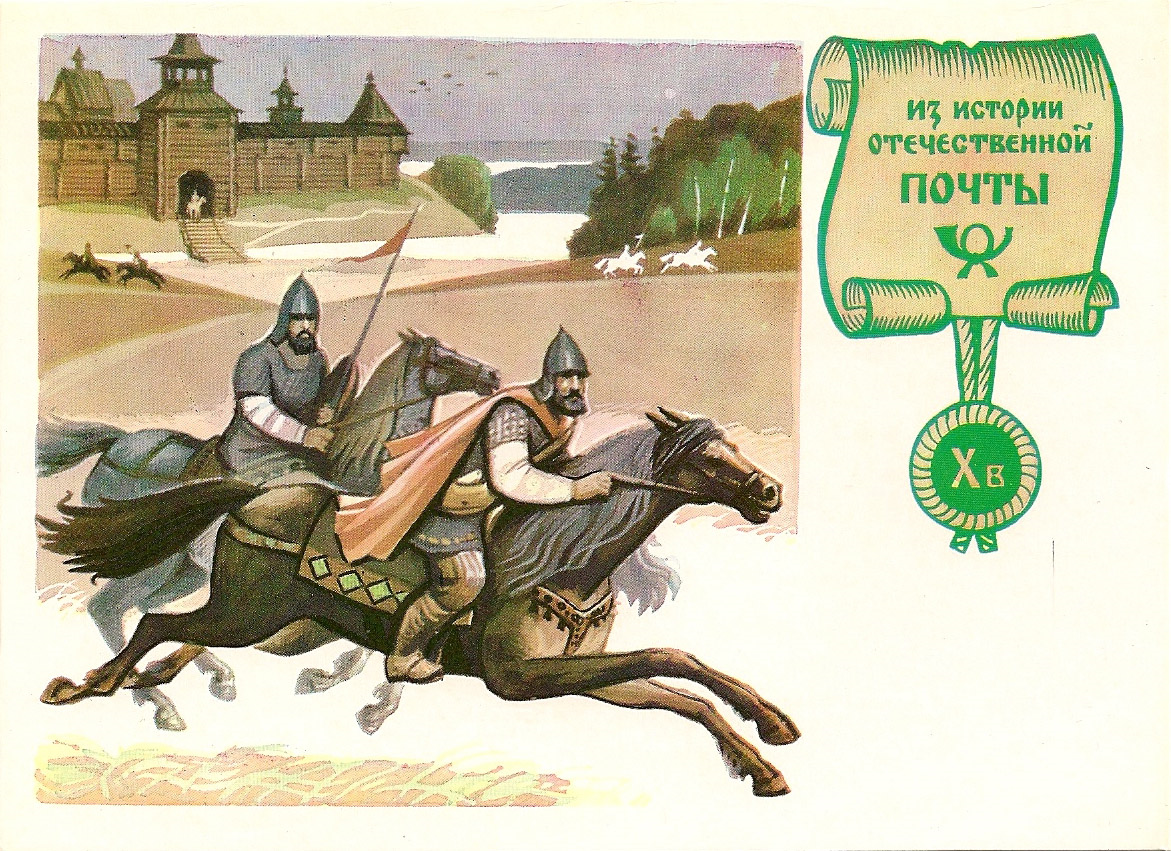

Русская средневековая почта (IX – XVII вв.)

«Повоз» - древнерусская система доставки письменной информации.

Почтовое дело в русских княжествах в период монгольской зависимости (XIII – XV вв.). «Подвода» и «ямская гоньба» - новые виды повинности.

Организация общерусской почтовой службы ямским приказом в XVI – XVII вв.

Введение:

Точно неизвестно, когда родилась почта на территории нашей Родины. Но уже в 885 г. летописец записал в "Повестях временных лет": "Послал Олег к Родимичам, спрашивая..." С этих пор все чаще и чаще на страницах русских хроник появляются сообщения о посылках вестников в разные концы Киевской Руси. В 945 г. киевский князь Игорь заключил договор с Византией, в котором специально оговаривался обмен гонцами между двумя государствами. [3]

Русская почта – одна из старейших в Европе, она зародилась в самом начале образования Киевской Руси в IX-X вв. В те времена крестьянство обкладывалось специальной повинностью, которая называлась “повоз”. Население обязано было поддерживать в порядке дороги, предоставлять для государственных нужд подводы с лошадьми, продовольствие и проводников. В дальнейшем «повоз» стал основой для создания почтовых служб. Само слово почта произошло от латинского“mansion pozita” – «станция в пункте». Во всем мире с появлением гонцов, передающих письменные послания, стали строить специальные станции, на которых гонцы могли сменить лошадей и сменяться сами. [1]

1.«Повоз» - древнерусская система доставки письменной информации.

Корни повоза восходят к Византийской империи. В свою очередь, способы спешной доставки гонцов и грузов пришли в Византию из Рима, государства с хорошо развитой почтой.

Служба связи Древнего Рима впервые приобрела упорядочные формы на границе двух эр — старой и новой. Отдельные маршруты, по которым до той поры курсировали гонцы, были объединены в общую сеть, получившую наименование курсус публикус. Пользовались почтой только император и высшие государственные чиновники. В крупных поселениях и торговых центрах были постоялые дворы, где путешественники могли переночевать и где стояли наготове почтовые лошади и повозки. Нашествие вестготов уничтожило римскую почту. Однако в ряде стран, созданных на обломках Римской империи, уже в V—VI вв. восстанавливается старая служба связи. Произошло это и в Византии, где почта непрерывно расширялась. Завоевывая новые страны, византийцы обязывали население содержать почту. Так, после захвата Болгарии в 1018—1020 гг. император Василий II приказал крестьянам покоренной страны поддерживать в порядке дороги и мосты, перевозить грузы и вестников .

Княгиня Ольга, неоднократно бывавшая в Византии и принимавшая послов от императоров, могла быть знакома с почтой, существовавшей в империи. По византийскому образцу Ольга могла внедрить систему спешной доставки гонцов на Руси, а для этого нужны были, в первую очередь, хорошие дороги. Их созданием княгиня занималась во время похода по северным землям Киевского государства. [2]

Что же такое повоз?

Это — система доставки грузов и вестников, при которой всякий, имеющий на то полномочия, мог получить в любом городе или селе княжества лошадей, телеги и другие средства передвижения. Человек, пользующийся таким правом, очевидно, имел какой-либо знак или княжескую грамоту, своего рода подорожную. [2]

Вероятнее всего повозы не замыкались в границах одного удельного княжества. Родственные связи между русскими князьями были очень сильны. Младшие князья обязаны были оказывать старейшему глубокое почтение и покорность, являться к нему по первому зову. В летописях мы находим множество примеров посылки вестников от князя к князю за военной помощью. Так, во второй половине XII в. великий князь Ростислав «посла... к братии своей и к сыном своим, веля им всем съвкупитися у себя с всими полкы своими».

За несколько лет до этого, во время одной из междоусобных войн, князь Святослав Всеволодович из Карачева «посла Козельску ко Святославу стрьеву, рек ему: «Изяслав ти Мстиславичь пошел Киеву, а Давыдовичи с Смоленьским Ростиславом хочета ити о тебе» [49]. В этом летописном отрывке племянник предупреждает дядю «Святослава старшего» о грозящей ему опасности со стороны князей из рода Давыдовичей: «Изяслав Мстиславович пошел к Киеву, а Давыдовичи с Ростиславом Смоленским хотят идти на тебя».

Повозы начали развиваться с конца X в. и уже через столетие превратились в слаженную систему натуральной повинности простых людей. Ею пользовались для перевозки грузов, пересылки вестей, поездок князей друг к другу. Обязанность возить повозы тяжким бременем ложилась на податное население, отрывала его от привычных занятий. Случалось, что именно повозная повинность становилась причиной народных волнений. [2]

В 1266 г. повозы упоминаются в первом из дошедших до нас договоре между Новгородом и тверским князем Ярославом Ярославовичем, где особо оговаривают правила проезда княжеских вестников по новгородским землям: " Договорянам твоим по селам у купцов повозов не брать, только едущим с военным сообщением." К Х в. относятся и крестные щиты, которые носили военные вестники. Красный щит давал его владельцу преимущественное право при получении средств передвижения и ночлега.[3]