- •Ответы на вопросы к госэкзамену по специальности «Экономика труда» специализация «Экономика и управление трудом в организации».

- •Трудовой потенциал: понятие, основные компоненты трудового потенциала и основные составляющие его воспроизводства. Интеллектуальный потенциал, его значение в информационном обществе.

- •Доходы населения, их виды и регулирование в рыночной экономике.

- •Основные виды доходов

- •Организация заработной платы: понятие, принципы и элементы. Формирование средств на оплату труда работников.

- •Формирование средств на оплату труда работников.

- •Трудовая адаптация работника: понятие, виды. Система управления адаптацией.

- •Безработица в России: масштабы, виды и формы. Признаки безработного. Социальная поддержка безработных граждан.

- •Рабочее место: понятие, виды, организация и обслуживание.

- •Виды рабочих мест

- •Нормы и нормативы по труду, их разновидности и разработка. Комплексное обоснование норм затрат труда.

- •Карьера персонала: понятие, виды. Планирование трудовой карьеры.

- •Кадровая стратегия предприятия: задачи, элементы, функции, этапы формирования и реализации. Кадровая политика организации, ее характеристики.

- •Этапы формирования и реализации кп

- •Особенности оценки результатов труда руководителей и специалистов. Количественные оценки показателей результатов труда. Искажения оценки персонала: проблемы, факторы.

- •Необходимость возникновения и функции объединений предпринимателей в системе социального партнёрства в рф.

- •Сущность и классификация конфликтов в социально-трудовой сфере.

- •Какие сведения и каким образом Вы будете использовать при расчете расценок в условиях прямой и косвенной индивидуальной сдельной системы оплаты труда?

- •Какие разновидности трудоемкости продукции Вам известны, как их рассчитать?

- •Вам предстоит оценить сложившуюся в области демографическую ситуацию. По каким направлениям и с помощью каких показателей Вы будете её оценивать?

- •Какие показатели характеризуют тарифную сетку. Каким образом возможно их определить?

- •Какие аргументы Вы могли бы привести в пользу применения при нормировании труда микроэлементных нормативов?

- •Система оценки персонала по методу 360◦. Современная тенденция и сфера использования.

- •Компенсационная политика организации. Компенсационный пакет: понятие, структура, назначение. Современная практика расчета компенсационного пакета.

- •Содержание и формы расчета социального эффекта от внедрения мероприятий по улучшению условий и охране труда.

- •Моделирование и анализ трудовых показателей на основе методов детерминированного факторного анализа. Математические методы детерминированного факторного анализа

- •В каких основных значениях употребляется термин «организация».

- •Понятие социально-трудовых отношений, содержание, субъекты, объекты, формы, виды, уровни и механизмы реализации.

- •Человеческий капитал: понятие, особенности, элементы, значение в постиндустриальном (информационном обществе). Инвестиции в человеческий капитал.

- •Качество трудовой жизни как важнейший элемент качества жизни: понятие, факторы его формирующие, показатели, направления и методы повышения.

- •Сущность и функции заработной платы. Система регулирования заработной платы в экономике, ее составляющие.

- •Трудовые конфликты как особая форма трудовых отношений. Сущность, типы и виды конфликтов, их функции, причины возникновения и внутренняя структура. Управление конфликтами.

- •Внешний и внутренний рынки труда, сущность и механизм взаимосвязи. Квотирование рабочих мест.

- •Внутрифирменное разделение и кооперация труда, основные формы и направления развития.

- •Рабочее время: понятие, затраты рабочего времени, их структура и методы изучение.

- •Развитие персонала: понятие, принципы. Виды и методы развития персонала.

- •Структура лояльности персонала. Система показателей лояльности персонала. Управление лояльностью персонала.

- •Карьера: целевая и субъективная; в широком и узком смысле. Карьерный рост. Основополагающие принципы развития карьеры. Факторы, определяющие выбор карьеры.

- •Назначение и функции профсоюзов как представителя интересов работников. Права и направления деятельности профсоюзов в рф.

- •63. Формы участия работников в управлении организацией предприятием.

- •68. Какие условия предопределяют Ваш выбор того или иного метода нормирования труда в конкретных производственных условиях?

- •73. Какие разновидности выработки продукции Вам известны, как их рассчитать?

- •Вам предстоит определить численность трудовых ресурсов региона на начало года. Какие расчеты и в какой последовательности Вы будете выполнять?

- •Вам предстоит охарактеризовать состояние безработицы в городе. Какие показатели и как следует рассчитать для этого?

- •Какие важнейшие требования Вы будете учитывать при разработке режимов труда и отдыха?

- •93. Оценка персонала в системе повышения производительности труда и эффективности работы.

- •98. Мотивация персонала при различных типах стратегии компании и в условиях различных организационных культур.

- •103. Индивидуальность сотрудника и его мотивация. Особенности мотивации сотрудников различных типов темперамента. Методы выявления потребностей персонала.

- •108. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- •113. Применение теории игр в задачах экономики труда.

- •118. Социальная ответственность бизнеса и социальное развитие российской корпорации.

- •1. Труд: социально-экономическая сущность, основные функции и виды. Характеристика основных понятий, связанных с трудом.

- •6. Качество рабочей силы: понятие, основные элементы и показатели, характеризующие его. Требования, предъявляемые к качеству современной рабочей силы

- •11. Качество и уровень жизни: сущность, взаимосвязь, система показателей. Индекс развития человеческого потенциала

- •16. Дифференциация доходов населения и проблема неравенства населения. Показатели дифференциации доходов.

- •21. Формы оплаты труда работников, назначение, разновидности и условия применения. Нетрадиционные и гибкие методы оплаты труда.

- •26. Рынок труда: сущность, предпосылки формирования, структура, функции.

- •31. Понятие инфраструктуры рынка труда. Элементы инфраструктуры рынка труда, их взаимодействие.

- •36. Режимы труда и отдыха, физиологическая основа режимов труда и отдыха. Использование гибких режимов труда и отдыха.

- •41. Управление персоналом: понятие, принципы, цели, методы. Характеристика функций управления персоналом.

- •46. Организационная и корпоративная культура как фактор эффективного управления трудовым потенциалом организации. Основные характеристики российской организационной культуры.

- •51. Развитие персонала: сущность, цели, задачи. Основные стадии развития персонала. Жизненный цикл развития работника в организации. Система непрерывного профессионального образования в организации.

- •56. Сущность и характеристика социального партнерства как типа социально-трудовых отношений. Система социального партнерства в рф.

- •66. Вам предстоит провести хронометраж. Каковы основные этапы этой работы?

- •71. Вам предстоит распределить общий заработок бригады между её участниками. Каким образом это возможно сделать?

- •76. Вам надо определить долю миграции в общем приросте численности населения области за год. Какие показатели для этого необходимы, как их рассчитать?

- •81. Вам поручено выявить внутрисменные потери рабочего времени на производственном участке. Какие данные необходимы для этого?

- •86. Какие важнейшие показатели Вы бы использовали при характеристике эффективности организации и нормирования труда на предприятии?

- •91. Основные методы отбора персонала – достоинства и недостатки.

- •96. Процессуальные теории мотивации: сущность, использование в современной практике мотивации трудовой деятельности.

- •101. Критерии эффективности трудовой деятельности. Коэффициенты трудового участия и трудового вклада (кту и ктв). Ключевые показатели эффективности (kpi).

- •106. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации.

- •111. Модели оптимизации в анализе экономических показателей

- •116. Каковы сущность, пути и методы разрешения конфликтов в корпорациях?

- •2. Общественная организация труда, её сущность и элементы. Эволюция общественной организации труда.

- •7. Профессиональная подготовка и повышение профессиональной квалификации. Роль непрерывного образования в процессе профессионализации.

- •12. Социальные стандарты уровня жизни: сущность, функции, виды, методы разработки.

- •17. Мотивация: понятие и сущность процесса. Механизм мотивации. Программы социальной мотивации.

- •22. Социальная защита населения: понятие, субъекты и объекты социальной защиты. Модели социальной защиты. Современная отечественная практика организации социальной защиты граждан.

- •27. Конъюнктура и сегментация рынка труда. Характеристика основных сегментов рынка труда. Гибкость рынка труда и формы ее проявления.

- •32. Сущность и функции внутрифирменной организации труда, ее цели и задачи, основные элементы и направления

- •37. Характер и содержание труда различных категорий служащих, особенности его организации и регламентации

- •42. Кадровая политика организации: понятие и содержание, принципы разработки. Виды кадровой политики и их сравнительная характеристика

- •47. Компетентность и компетенции. Корпоративные, менеджерские и профессиональные компетенции. Место компетенции в управлении персоналом.

- •52. Формирование кадрового резерва: поиск, оценка кандидатов, определение сроков, методов и форм обучения, принятие решения о занесении в кадровый резерв.

- •57. Характеристика субъектов социального партнерства. Методы и уровни взаимодействия социальных партнеров в рыночной экономике.

- •62. Система коллективных соглашений и договоров в рф; Федеральный закон «о коллективных договорах и соглашениях». Структура и основное содержание коллективного договора.

- •67. Какие виды доплат и надбавок к тарифным ставкам (окладам) Вам известны, в каких целях они используются?

- •77. Вам предстоит определить результаты процессов естественного и механического движения населения за год в области. Какие показатели и каким образом следует рассчитать для этого?

- •82. Необходимо определить уровень рождаемости в регионе через специальный коэффициент. Какие данные для этого Вам необходимы и как Вы будете их использовать?

- •87. Что Вы знаете о норме времени и ее структуре? Какова взаимосвязь нормы времени и нормы выработки?

- •92. Кадровые агентства: основные принципы работы и критерии выбора

- •97. Вознаграждение работника: понятие, виды и формы. Общие принципы построения системы вознаграждения. Материальное вознаграждение — основное направление мотивации трудовой деятельности.

- •102. Социальный пакет: сущность, структура, назначение, принципы распределения. Социальные программы бенефиционной системы.

- •107. Организация обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда

- •112. Использование эконометрических моделей в анализе и прогнозировании трудовых показателей

- •117. Социально-экономические механизмы совершенствования социальной инфраструктуры корпорации в процессе ее социально-экономического развития.

- •5. Демографическая и миграционная политика государства, ее цели и направления. Приоритетные направления и меры демографической и миграционной политики в современной России.

- •Сущность процесса повышения производительности труда и его социально-экономическое значение. Факторы, условия и резервы роста производительности труда. Цели повышения производительности труда

- •Государственная кадровая политика – понятие, основные принципы, типы, механизм реализации. Цели и приоритеты современной государственной кадровой политики.

- •Механизм государственной кадровой политики

- •20.Тарифная система оплаты труда, ее назначение и составляющие.

- •Занятость: понятие, характеристики, виды, формы и структура занятости населения. Показатели, характеризующие занятость.

- •Государственная политика в области занятости, ее цель, важнейшие направления и методы.

- •35. Условия труда как социально-экономическая категория. Факторы, определяющие условия труда, элементы, основные направления оптимизации.

- •Социально-экономические факторы

- •40. Методы нормирования труда, их разновидности, достоинства и недостатки. Микроэлементное нормирование.

- •Аналитический

- •Суммарный

- •Набор и отбор персонала. Политика набора. Внутренние и внешние источники набора, их сравнение. Стадии отбора персонала, их сущность.

- •Профессиональная адаптация: цели, этапы. Виды профессиональной адаптации, факторы, влияющие на нее. Организация процесса адаптации работника.

- •Аттестация по результатам деятельности: цели, критерии. Общая схема аттестации персонала. Методы проведения аттестации.

- •2.4. Критерии, используемые при проведении аттестации.

- •Профессиональная компетентность

- •Корпоративная компетентность включает в себя знание и понимание:

- •Корпоративно важные качества личности:

- •3. Проведение аттестации.

- •3.1. Состав рабочих групп экспертной и аттестационной комиссий

- •3.2. Документы, предоставляемые на работника.

- •3.3. Проведение экспертной оценки.

- •3.4. Экзамен. Заседание аттестационной комиссии.

- •3.5. Результаты аттестации.

- •Решения, принимаемые по результатам аттестации

- •Международный опыт социального партнерства. Роль мот в развитии отношений социального партнерства в мире.

- •Вам предстоит провести фрд. Каковы основные этапы этой работы?

- •Каким образом и в каких целях используется Единый тарифно-квалификационный справочник и ксдс?

- •Какие критерии и условия Вы будете использовать при выборе оптимального варианта разделения труда?

- •Перед Вами стоит задача определить возможности совмещения профессий (функций) сотрудниками организации. Каковы Ваши основные действия по выявлению этой возможности и её реализации?

- •Вам предстоит установить размер пособия безработному, зарегистрированному на бирже труда. Какие сведения и как Вы будете использовать для этого? (информация актуальная на апрель 2010 года)

- •Стратегия и политика привлечения персонала в современной организации.

- •95.Содержательные теории мотивации: сущность, соотношение различных содержательных теорий мотивации, недостатки и ограничения, сфера использования

- •1. Абрахам Маслоу

- •2. К. Альдельфер

- •4. Двухфакторная теория мотивации Герцберга

- •Ф акторы, вызывающие удовлетворенность

- •Гибкие и бестарифные системы оплаты труда. Формирование сиcтемы грейдов. Определение величины окладов в зависимости от грейда.

- •Составляющие элементы и методы расчета экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

- •Использование теории двойственности линейного программирования в анализе трудовых показателей.

36. Режимы труда и отдыха, физиологическая основа режимов труда и отдыха. Использование гибких режимов труда и отдыха.

Режим труда и отдыха — это установленный для каждого вида работ порядок чередования и продолжительность периодов работы и отдыха.

Различают следующие виды режимов труда и отдыха: сменный, суточный, недельный, месячный и годовой.

Главными элементами, составляющими сменный режим труда и отдыха, являются установленная общая продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время предоставления и продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность других регламентированных перерывов на отдых.

Суточный режим труда и отдыха включает установление количества и чередования смен, начала и окончания работы в сменах, перерывов на отдых и сон.

Режим труда и отдыха на протяжении недели (месяца) определяется установленным количеством рабочих дней и часов в неделю (месяц), порядком чередования рабочих дней и дней отдыха, а также чередования работы в различные смены.

Годовой режим труда и отдыха обусловлен общим количеством часов и дней работы за год, установленной периодичностью и длительностью основных и дополнительных отпусков.

Теоретическая основа разработки рациональных режимов труда и отдыха — современные представления о физиологии трудовых процессов. Трудовая деятельность человека осуществляется в порядке совместного функционирования различных систем организма, направляемых созданными в центральной нервной системе организма за время его предшествующей деятельности динамическим стереотипом и доминантами. Наличие динамического стереотипа и доминант устанавливает определенный уровень работоспособности организма, время поддержания которого в большой степени зависит от тяжести и напряженности трудовой деятельности, а также от существующих условий труда, от сменности работы.

Р ациональная,

физиологически оправданная организация

режима груда и отдыха в течение суток

может быть обеспечена, если учитывать

суточную периодику физиологических

функций.

ациональная,

физиологически оправданная организация

режима груда и отдыха в течение суток

может быть обеспечена, если учитывать

суточную периодику физиологических

функций.

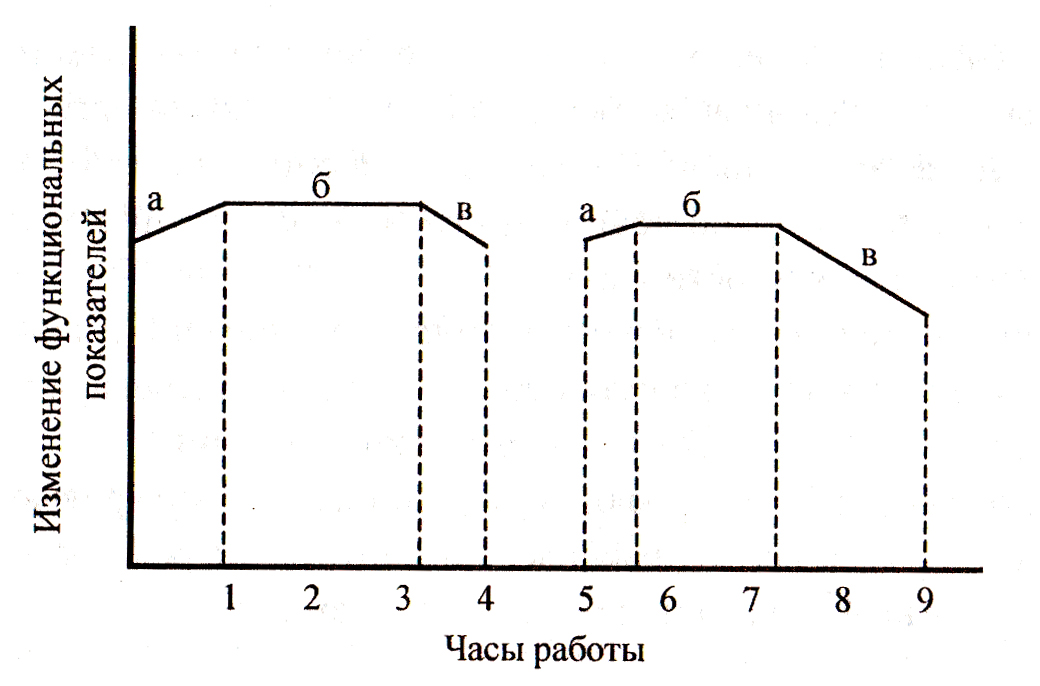

Исследования состояния физиологических функций человека и динамики работоспособности по производственным показателям (при прочих равных условиях) в процессе работы позволяют выявить определенную закономерность в течение рабочей смены. Она сводится в основном к следующему: в начальный период наблюдается фаза врабатывания (а), затем фаза устойчивой работоспособности (б) и, наконец, фаза снижения работоспособности (в), наступающей в результате развивающегося утомления.

Первая фаза врабатывания или нарастающей работоспособности соответствует начальному периоду работы, когда рабочий динамический стереотип совершенствуется, упрочивается за счет подкрепления правильных (т.е. ведущих к решению трудовой задачи при наименьших затратах времени и энергии) вариантов согласованной деятельности различных функциональных компонентов рефлекторной системы.

В результате действия вышеуказанных механизмов в процессе врабатывания уровень работоспособности постепенно повышается по сравнению с исходным. Это выражается в улучшении психофизиологических показателей и результатов труда.

В зависимости от характера труда и индивидуальных особенностей человека эта фаза длится от нескольких минут до 1,5 часов, а иногда и больше.

Для второй фазы высокой устойчивой работоспособности характерно сочетание высоких показателей результатов труда с относительной стабильностью или даже некоторым снижением напряженности физиологических функций. В зависимости от степени тяжести труда фаза устойчивой работоспособности может удерживаться в течение 2-2,5 часов и более.

В третьей фазе в результате развивающегося утомления снижается функциональная дееспособность основных работающих структур организма человека, и работоспособность начинает уменьшаться. Снижение работоспособности проявляется в увеличении времени протекания рефлексов, притуплении внимания, появлении лишних движений, ошибочных реакций, замедлении скорости решения задач, ухудшении состояния сердечно-сосудистой системы. Одновременно с этим ухудшаются обычно и производственные показатели.

Таким образом, динамика работоспособности за смену графически представляет собой кривую, нарастающую в течение первых часов, поддерживающуюся затем на достигнутом высоком уровне и убывающую к обеденному перерыву. Описанные фазы работоспособности повторяются и после обеда. Но при этом после обеда фаза врабатывания протекает быстрее, а фаза устойчивой работоспособности по уровню ниже и менее длительна, чем до обеда. Во второй половине смены снижение работоспособности наступает раньше и развивается быстрее в связи с более глубоким утомлением.

Характер кривой работоспособности зависит от скорости появления и глубины утомления, что определяется особенностями труда. Поэтому на практике встречаются отклонения от типичной классической кривой работоспособности, которые проявляются в большей или меньшей выраженности фаз, иногда с полным отсутствием какой-либо из них.

Наличие резких колебаний работоспособности и кратковременность высокой устойчивой ее фазы признак повышенной тяжести труда, для которой характерно рано развивающееся утомление.

Общие принципы разработки рациональных режимов труда и отдыха:

1) принцип «выравнивания» кривой работоспособности.

2) учет специфики производства

3) учет характера, тяжести и напряженности труда, особенностей изменения работоспособности человека в различных производственных условиях.

4) сочетание корпоративных и личных интересов

Проектирование оптимальных жестких сменных режимов труда и отдыха для работников различных видов труда должно учитывать кроме общих, названных выше частные принципы:

рациональное чередование работы с отдыхом необходимо проводить на всех без исключения видах работ;

необходимо придерживаться единых принципов и методологии определения количества и продолжительности перерывов на отдых, не зависимо от регламентированного периода работы. При сокращении длительности рабочей смены потребность в отдыхе не уменьшается, а наоборот, возрастает, так как при этом, как правило, повышается интенсивность труда;

перерывы на отдых должны быть, как правило, регламентированы. Это повышает их эффективность. Перерывы по усмотрению работников и случайные простои из-за плохой организации труда и производства не могут считаться полноценным отдыхом, так как приводят к нарушению рабочего динамического стереотипа, вызывают отрицательные эмоции, а это в свою очередь, повышает утомляемость;

отдых должен предоставляться в такой форме и такой продолжительности, чтобы он максимально ограничивал развитие утомления, обеспечивал высокую работоспособность на протяжении рабочей смены.

При разработке сменного режима труда и отдыха исходят из установленной продолжительности рабочего дня. В настоящее время при нормальных условиях она, как известно, составляет 8 часов при общей длительности рабочего времени в течение недели в 40 часов. Разработка сменного режима труда и отдыха предполагает определение общей величины времени на отдых, его распределение на протяжении смены и установление характера отдыха.

Все перерывы в работе делятся на регламентированные перерывы на обед и кратковременные перерывы на отдых на протяжении рабочей смены и нерегламентированные — микропаузы.

Микропаузы — короткие, самопроизвольно возникающие перерывы между элементами операции или двумя смежными операциями. Необходимость и наличие таких микропауз объясняется тем, что прекращение одного действия и переход к последующему требует от организма известного времени на переключение процессов возбуждения и торможения в нервной системе. Исключение таких мельчайших перерывов в работе приводит к быстрому развитию утомления и снижению работоспособности. Время, идущее на микропаузы в зависимости от характера и тяжести выполняемой работы может составлять 9-10% рабочего времени.

Эффективность регламентированных перерывов обеспечивается только тогда, когда они устанавливаются в начальных стадиях развития утомления, связанного с начальными признаками снижения работоспособности.

Обеденный перерыв — это время для принятия пищи и снятия или ослабления утомления, накопившегося в первую половину рабочего дня. Необходимо правильно устанавливать время начала и продолжительность обеденного перерыва. Физиологами установлено, что если перерыв на обед делается, когда утомление проявляется уже в полную меру, на восстановление работоспособности требуется больше времени. С другой стороны, обеденный перерыв не должен прерывать фазу устойчивой работоспособности. Продолжительность его должна быть, с одной стороны, достаточной для восстановления работоспособности, а с другой стороны, не должна быть слишком длительной, так как это приводит к увеличению периода врабатывания во второй половине рабочего дня. Обычно наиболее целесообразно обеденный перерыв предоставлять в середине рабочего дня или с отклонением от нее в пределах до одного часа.

Согласно Трудовому Кодексу РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2-х часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108).

Нормальная продолжительность обеденного перерыва составляет 40-60 мин.

Следующий вид регламентированных перерывов — перерывы на отдых и личные надобности. Минимальное время на отдых при любых самых благоприятных условиях должно быть не менее 10 минут в смену.

Частота и продолжительность перерывов для отдыха определяются исходя из содержания и условий труда, глубины развития утомления и необходимого времени для восстановления работоспособности. Их введение целесообразно в периоды, предшествующие падению работоспособности, когда характеристики физиологических процессов начинают ухудшаться. Эти перерывы не должны прерывать фазу высокой работоспособности. Кроме того, чем тяжелее и напряженнее работа, тем ближе по времени к началу смены (или обеденному перерыву для второй половины рабочего дня) должны быть введены регламентированные перерывы.

Во второй половине рабочего дня в связи с более глубоким утомлением количество перерывов на отдых должно быть больше, чем в первой половине смены. Очень короткие, как и очень длительные перерывы в работе могут быть малоэффективными по экономическим и физиологическим соображениям.

Наиболее благоприятный интервал для отдыха составляет 5-10 минут. Отдых такой продолжительности, обеспечивая наиболее интенсивное восстановление физиологических функций до оптимального рабочего уровня, снижает утомление и, в то же время, не нарушает сформировавшийся рабочий динамический стереотип. Кратковременность перерывов позволяет не только сохранить созданную рабочую установку, но и упрочить ее.

Кроме времени на отдых, предусматривается также время на естественные надобности, которое на основе физиологических исследований принято для работников промышленных предприятий равным 10-15 мин.

Отдых может быть различного характера и содержания, от чего зависит его эффективность. Различают отдых пассивный и активный. Как правило, пассивный отдых наименее эффективный, так как при последующей за ним работе наблюдается замедленная и затрудненная врабатываемость. Пассивный отдых целесообразен только на тяжелых физических работах, работах с постоянными переходами и работах, выполняемых в неблагоприятных условиях производственной среды.

Чтобы работа играла роль активного отдыха, при возможности необходимо учитывать следующие закономерности:

операции, подбираемые для чередования, не должны нагружать одни и те же органы и системы организма.

введение смены форм деятельности необходимо осуществлять с учетом возраста рабочих.

систематическое чередование видов труда можно вводить лишь тогда, когда работники овладеют каждой из намеченных операций в отдельности;

совмещаемая работа должна быть умеренной, менее тяжелой, чем основная;

при совмещении работ наилучший результат дают: смена более интенсивной работы на менее интенсивную, более высокого темпа на менее высокий, более монотонной на менее монотонную работу;

для снятия монотонности работы используется смена предметов труда, различающихся по цвету и форме. В первые 2-3 часа работы целесообразно обрабатывать предметы темных тонов, а в конце рабочей смены — светлых. Чередование обрабатываемых предметов труда следует приурочивать к моментам появления утомления;

наиболее рационально производить смену деятельности в период, предшествующий снижению работоспособности;

работы, требующие длительного врабатывания, сменяются на другие в течение недели или через более длительные промежутки времени.

Суточные режимы труда и отдыха. Физиологические функции человека в течение суток меняются в строго определенном порядке. Большинство из них (температура тела, деятельность нервной системы, активность, лабильность зрительного анализатора, работа сердца и др.) в дневные часы суток повышаются, а в ночные — понижаются.

В связи с установившейся суточной периодикой жизнедеятельности в различные отрезки времени организм человека неодинаково реагирует на физическую и нервно-психическую нагрузку, а его работоспособность и производительность труда в течение суток подвержены определенным колебаниям. В соответствии с суточным циклом наивысший уровень работоспособности отмечается в утренние и дневные часы. Если время работы будет совпадать с периодами наивысшей работоспособности, то человек сможет выполнить максимум работы при минимальном расходовании энергии и минимальном утомлении. Поэтому с учетом указанных закономерностей развития суточной периодики работоспособности человека следует определять сменность работы предприятий, начало и окончание работы в сменах, перерывы на отдых и сон.

Работа в вечерние часы начинается при определенном наслоении утомления, вызванном предшествующим бодрствованием и бытовой нагрузкой человека. Кроме того, к этому времени начинается некоторое снижение активности физиологических функций. Ночная работа, нарушая биологический ритм, не соответствует физиологическим закономерностям человека. Она требует от организма перестройки прочного суточного стереотипа, что связано с большим напряжением нервной деятельности. При работе в ночные смены утомление наступает быстрее, так как многовековая привычка спать ночью обусловливает снижение в ночные часы возбудимости и лабильности нервных процессов. В результате снижается точность и удлиняется время трудовых операций, отмечается большее число ошибок, приводящих к браку и травматизму, а часовая выработка при прочих равных условиях, как правило, понижается.

Поскольку на работу в ночное время в большей степени реагирует организм женщин, подростков и людей старше 50 лет, целесообразно эти категории работников по возможности освобождать от работы в ночное время.

Процесс восстановления нормального уровня физиологических функций после работы в ночные часы замедлен, и организм требует более длительного отдыха. Поэтому с физиологической точки зрения вполне оправдано сокращение ночной работы по сравнению с дневной. Эта мера позволяет в установленном законом порядке увеличить время отдыха для работающих в ночные смены.

При совершенствовании недельных и месячных режимов труда и отдыха следует исходить из закономерностей динамики работоспособности человека. Наивысшая работоспособность достигается на второй-четвертый дни рабочей недели. Резким падением работоспособности отличается шестой день недели (суббота). Этот факт послужил одним из физиологических оснований введения пятидневной рабочей недели. За счет исключения дня с особо пониженной работоспособностью и обеспечения лучшего отдыха в течение двух дней подряд создаются более благоприятные режимы труда и отдыха. Хороший двухдневный отдых способствует стабилизации работоспособности в течение недели. Однако вместе с тем, 2-дневный перерыв в работе может приводить к некоторому нарушению рабочего динамического стереотипа и соответственно — к увеличению периода врабатывания в начале недели. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (Трудовой Кодекс РФ, ст. 110). Большое значение для совершенствования недельных и месячных режимов труда и отдыха имеет рационализация графиков сменности.

Для правильной организации годового режима труда и отдыха большое значение имеет составление графиков отпусков. Они должны обеспечивать, с одной стороны, нормальное функционирование организации, а с другой стороны — создавать условия для наиболее полноценного отдыха. Более эффективен отдых в летнее время. Поэтому, исходя из реальных условий деятельности организации, нужно стремиться, чтобы большая часть работников отдыхала в летний период. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска у работников — 28 календарных дней. Характер отдыха должен быть противоположным содержанию труда.

Гибкие режимы рабочего времени. Сущность систем гибкого режима работы в том, что рабочий день разбивается на две части: одна — время обязательного присутствия работников на своих рабочих местах (фиксированное рабочее время), другая — собственно гибкое рабочее время, в рамках которого работники сами выбирают для себя время начала и окончания работы при обязательном условии отработки установленного фонда рабочего времени. Гибкими и фиксированными иногда могут устанавливаться и части обеденного перерыва.

Система гибкого режима работы имеет два основных варианта:

с обязательным соблюдением работниками установленной продолжительности рабочего дня. При этом варианте работники, явившиеся на работу позже, должны отработать положенное время в тот же день;

с обязательным соблюдением недельного или месячного фонда рабочего времени. В этом случае работники могут переносить разницу между отработанным и обязательным временем с одного дня на другой или с одной недели на другую в течение того же месяца.

Гибкие режимы работы имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с «жесткими». При их использовании практически исключаются опоздания на работу, снижаются потери рабочего времени из-за кратковременных невыходов на работу с разрешения администрации и неявки по болезни, уменьшаются «внутренние» потери рабочего времени в часы «пик» на проходных, в гардеробах, душевых, столовых и проч., уменьшаются транспортные «пики», снижается текучесть персонала. Работники получают возможность вступать в трудовой процесс в соответствии со своим индивидуальным ритмом, а поэтому у них быстрее наступает период устойчивой работоспособности, причем сама работоспособность, как правило, выше, чем при обычных режимах. Кроме того, увеличивается возможность трудоустройства пенсионеров, студентов, женщин, имеющих малолетних детей.

Однако режимы гибкого рабочего времени не универсальная система, которая может использоваться в равной мере на всех предприятиях, организациях. Внедрение гибких режимов имеет ряд сложностей: трудности организации контроля со стороны администрации за соблюдением работниками отработки установленного фонда рабочего времени; возможное отсутствие работника в момент, когда он необходим; трудности координации работ и др.

Опыт показывает, что режимы гибкого рабочего времени эффективны при высоком общем уровне организации труда и производства. Конкретные условия применения гибких режимов работы:

достаточная автономность рабочих мест;

возможность создания заделов на рабочих местах;

строгий контроль объема и качества выполняемых работ;

точный учет и контроль отработки фонда рабочего времени, желательно с использованием специальных технических средств, необходимых для механизированного или автоматизированного учета времени.