- •1. Общая характеристика систем электроснабжения.

- •2. Этапы формирования Единой энергетической системы страны

- •3 Основные причины и результаты реформирования электроэнергетики России

- •4. Вопросы, решаемые в процессе проектирования систем электроснабжения. Основные требования при проектировании и эксплуатации электрических станций, подстанций, сетей и энергосистем.

- •5. Нормы технологического проектирования нтп эпп-94. Область применения и общие требования к проектированию.

- •6. Нормы технологического проектирования нтп эпп-94. Основные источники питания промышленных предприятий.

- •7. Нормы технологического проектирования нтп эпп-94. Электрические сети 110-330 кВ.

- •8. Электрические сети 6-10 кВ. Режимы работы, тенико-экономичкский характеристики и области применения

- •9. Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов Основные положения

- •10. Выбор мощности силовых трансформаторов при несимметричной нагрузке. Схемы соединения обмоток.

- •11. Проверка силовых трансформаторов на перегрузочную способность. Аварийная и систематическая перегрузки.

- •12. Определение потерь мощности и электроэнергии в автотрансформаторах.

- •13Определение потерь мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах

- •14. Определение экономически целесообразного режима работы трансформаторов

- •15. Выбор числа трансформаторных подстанций на предприятии. Применение напряжения 20 кВ.

- •16. Генплан предприятия. Особенности выбора места гпп и рп на генплане предприятия.

- •17. Учет особенности генплана предприятия при проектировании систем эпп

- •18. Особенности проектирования гпп и рп в схемах эпп

- •19. Общие принципы построения схем внутрицехового и внутризаводского электроснабжения.

- •20. Характерные схемы электрических сетей внешнего электроснабжения

- •21 Характерные схемы электрических сетей внутреннего электроснабжения

- •22. Типовые схемы электроснабжения предприятий различных отраслей промышленности.

- •23. Распределение электрической энергии до 1000 в. Порядок проектирования.

- •24. Схемы присоединения высоковольтных электроприёмников.

- •25. Картограммы нагрузок. Назначение, особенности построения.

- •26. Определение уцэн и определение зоны рассеяния уцэн.

- •27. Основной состав оборудования, используемого в сетях выше 1000 в. Назначение и современные типы.

- •28 Нагрузочная способность и выбор параметров основного электрооборудования

- •29 Основное содержание рд 153-34.0-20.527-98.

- •30. Назначение и особенности применения сдвоенных реакторов в системе эпп.

- •31. Коммерческий и технический учет электрической энергии. Электробаланс предприятия. Аскуэ.

- •Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии предназначена для:

- •32 Методика измерения сопротивления изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей, электропроводок напряжением до 1000 в

- •33 Методика испытания средств защиты

- •34 Основные принципы автоматизации и диспетчеризации электроснабжения.

- •35. Режимы напряжений в сетях промышленных предприятий. Выбор рационального напряжения электроснабжения

- •36. Нормальные требования к качеству напряжения. Методы и средства кондиционирования.

- •37. Самозапуск трехфазных электродвигателей. Основные положения.

- •38. Последовательность расчета самозапуска.Выбег и разгон эд при самозапуске

- •39. Особенности пуска и самозапуска синхронных двигателей. Ресинхронизация сд.

- •40. Токи включения и уровни напряжений при самозапуске

- •41. Режимы реактивной мощности в системах эпп. Основные определения и положения

- •42. Мероприятия по уменьшению реактивных нагрузок.

- •43. Общая методика выбора устройств компенсации реактивных нагрузок.

- •44. Устройства компенсации реактивной мощности. Краткое описание и сравнительная характеристика

- •45. Синхронные двигатели (компенсаторы) и конденсаторные установки. Область и особенности применения.

- •46. Установки компенсации реактивной мощности. Порядок проектирования.

- •47. Резонансные явления в электроустановках зданий.

- •48. Новые методы и технические средства использования возобновляемых источников энергии в производственных процессах

- •49. Энергосбережение при передаче и распределении электроэнергии. Основные мероприятия.

- •50 Основные задачи развития электроэнергетических систем

- •52 Общие принципы оптимизации систем электроснабжения с учетом надежности. Критерии оптимальности.

- •53 Информационное обеспечение задач оптимизации сэс

- •54. Физическое и математическое моделирование. Свойства моделей.

- •56. Основные системные понятия

- •57 Типы систем, их основные свойства и особенности

- •58 Свойства и особенности развития производственных (энергетических систем)

- •59 Оптимизация и эффективность производственных систем

- •60. Основные понятия теории планирования экспериментов

44. Устройства компенсации реактивной мощности. Краткое описание и сравнительная характеристика

Большая часть промышленных приемников в процессе работы потребляет из сети помимо активной, реактивную мощность. Основными потребителями реактивной мощности являются: асинхронные двигатели, трансформаторы, воздушные электрические сети, реакторы, преобразователи и другие установки. Передача значительного количества реактивной мощности по линиям и через трансформаторы системы электроснабжения невыгодна по следующим основным причинам: 1) Возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их реактивной мощностью. 2) Возникают дополнительные потери напряжения, которые особенно существенны в сетях, питающих системы электроснабжения промышленных предприятий. 3) Уменьшается пропускная способность систем электроснабжения и трансформаторов. Поэтому целесообразно компенсировать реактивную мощность. В качестве компенсирующих устройств применяются батареи конденсаторов, синхронные двигатели и синхронные компенсаторы.

Синхронные машины. Cинхронные компенсаторы являются синхронными двигателями облегченной конструкции без нагрузки на валу. Они могут работать как в режиме генерации реактивной мощности (при перевозбуждении компенсатора), так и в режиме ее потребления (при недовозбуждении). Изменение генерируемой или потребляемой реактивной мощности компенсатора осуществляется регулированием его возбуждения. В настоящее время отечественная промышленность изготовляет синхронные компенсаторы мощностью от 5000 до 10 000 квар.

Потери активной мощности в синхронных компенсаторах при их полной загрузке в зависимости от номинальной мощности колеблются в пределах 0,013-0,015 кВт/квар.

Недостатки:

- удорожание и усложнение эксплуатации (по сравнению, например, с конденсаторными батареями);

- значительный шум во время работы.

Положительными свойствами:

- возможность плавного и автоматического регулирования;

- независимость генерации реактивной мощности от напряжения на их шинах;

- достаточная термическая и динамическая стойкость обмоток компенсаторов во время к.з.;

- возможность восстановления поврежденных синхронных компенсаторов путем проведения ремонтных работ.

Удельная стоимость синхронных компенсаторов значительно увеличивается при уменьшении их номинальной мощности. Высокая удельная стоимость синхронных компенсаторов небольших мощностей и большие потери активной мощности в них обусловливают применение синхронных компенсаторов лишь значительных мощностей на крупных подстанциях.

Синхронный двигатель, как уже отмечалось, при определенных условиях может генерировать реактивную мощность. Ее величина зависит от загрузки двигателя активной мощностью, подводимого напряжения и технических данных двигателя.

Конденсаторы - специальные емкости, предназначенные для выработки реактивной мощности. По своему действию они эквивалентны перевозбужденному синхронному компенсатору и могут работать лишь как генераторы реактивной мощности. Мощность конденсаторов в одном элементе составляет 25-100 квар. Из таких элементов собираются батареи требуемой мощности. Обычно батареи конденсаторов включаются в сеть трехфазного тока по схеме треугольника. При отключении конденсаторов необходимо, чтобы запасенная в них энергия разряжалась на автоматически включаемое активное сопротивление. Значение его должно быть таким, чтобы при отключении не возникало перенапряжений на зажимах конденсаторов

Преимущества:

- малые потери активной мощности (0,0025-0,005 кВт/квар);

- простота эксплуатации (ввиду отсутствия вращающихся и трущихся частей);

- простота производства монтажных работ (малая масса, отсутствие фундаментов), для установки конденсаторов может быть использовано любое сухое помещение.

Недостатки:

- зависимость генерируемой реактивной мощности от напряжения;

- чувствительность к повышениям питающего напряжения;

- недостаточная прочность, особенно при коротких замыканиях и перенапряжениях.

Установки конденсаторов бывают индивидуальные, групповые и централизованные.

Индивидуальные установки применяются чаще всего на напряжениях до 660 В. В этих случаях конденсаторы присоединяются наглухо к зажимам приемника. Такой вид установки компенсирующих устройств обладает существенным недостатком - плохим использованием конденсаторов, так как с отключением приемника отключается и компенсирующая установка.

При групповой установке конденсаторы присоединяются к распределительным пунктам сети. При этом использование установленной мощности конденсаторов несколько увеличивается.

При централизованной установке батарей конденсаторов они присоединяются на стороне высшего напряжения трансформаторной подстанции промышленного предприятия. Использование установленной мощности конденсаторов в этом случае получается наиболее высоким.

Во избежание существенного возрастания затрат на отключающую аппаратуру, измерительные приборы и т.д. не рекомендуется установка батарей конденсаторов 6—10 кВ мощностью менее 400 квар при присоединении конденсаторов с помощью отдельного выключателя и менее 100 квар при присоединении конденсаторов через общий выключатель с силовым трансформатором, асинхронным двигателем и другими приемниками.

Статические источники реактивной мощности.

Появление мощных приемников с нелинейными характеристиками и ударными нагрузками (главные приводы непрерывных и обжимных прокатных станов, дуговые сталеплавильные печи и т.п.) предопределило создание принципиально новых источников реактивной мощности.

К статическим источникам реактивной мощности предъявляются следующие требования:

- высокое быстродействие изменения реактивной мощности;

- достаточный диапазон ее регулирования в области генерирования и потребления;

- минимальные искажения питающего напряжения.

Основными элементами статических компенсирующих устройств являются емкость и индуктивность (накопители электромагнитной энергии) и управляемые вентили (тиристоры, обеспечивающие ее быстрое преобразование).

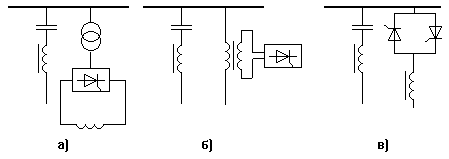

На рисунке приведены некоторые варианты вентильных КУ; они содержат конденсаторы в составе фильтров высших гармоник (генерирующая часть) и регулируемую индуктивность в различных исполнениях (а-в).

На рисунке а) в качестве регулируемой индуктивности использован преобразователь, зашунтированный со стороны постоянного тока реактором;

На рисунке б) - реактор с подмагничиванием на постоянном токе;

На рисунке в) - реактор с тиристорными ключами.

Достоинства этих устройств:

- высокое быстродействие;

- относительная простота;

- надежность работы.

Недостатком является необходимость установки дополнительного регулируемого дросселя.