- •«Релейная защита систем электроснабжения» конспект лекций

- •Содержание

- •Введение

- •Лекция 1

- •1.1 История релейной защиты и автоматики

- •1.2 Назначение релейной защиты и автоматики

- •1.3 Требования, предъявляемые к свойствам релейной защиты (рз)

- •1.4 Классификация защит

- •1.5 Структура устройства рз

- •1.6 Каналы связи устройств рза

- •1.7 Источники оперативного тока

- •Лекция 2

- •2.1 Измерительные преобразователи тока и напряжения

- •2.2 Конструкция трансформатора тока

- •2.3 Принцип действия

- •2.4 Построение векторной диаграммы тт

- •2.5 Погрешности трансформатора тока

- •2.7 Активный тт

- •2.8 Схемы соединений тт

- •2.9 Коэффициенты трансформации тт

- •2.10 Конструкция трансформатора напряжения (тн)

- •2 Рисунок 2.18. Емкостный тн .11 Емкостный тн

- •2. Конструкция трансформатора тока.

- •Лекция 3

- •3.1 Токовые защиты линий электропередачи

- •3.2 Первая ступень токовой защиты

- •3.3 Вторая ступень токовой защиты

- •3.5 Карта селективности

- •3.6 Токовые направленные защиты линий электропередачи

- •3.7 Схемотехника токовых защит

- •3.8 Токовые и токовые направленные защиты нулевой последовательности в сетях с заземленной нейтралью

- •3.9 Первая ступень токовой защиты нулевой последовательности

- •3.10 Вторая ступень токовой защиты нулевой последовательности

- •3.11 Третья ступень токовой защиты нулевой последовательности

- •3.12 Схемотехника токовых защит нулевой последовательности

- •3.13 Токовые и токовые направленные защиты нулевой последовательности в сетях с изолированной нейтралью

- •Лекция 4

- •4.1 Дистанционные защиты лэп

- •4.2 Характеристики срабатывания дистанционной защиты

- •4.3 Реализация реле сопротивления

- •4.4 Первая ступень дистанционной защиты

- •4.5 Вторая ступень дистанционной защиты

- •4.6 Третья ступень дистанционной защиты

- •4.7 Особенности работы дистанционной защиты

- •Лекция 5

- •5.1 Поперечная дифференциальная защита лэп

- •5.2 Особенности работы поперечной дифференциальной защиты лэп

- •5 Рисунок 5.3. Принципиальная схема направленной поперечной дифференциальной защиты лэп .3 Направленная поперечная дифференциальная защита лэп

- •5.4 Продольная дифференциальная защита лэп

- •Чувствительность защиты рассчитывается по выражению:

- •5.5 Продольная дифференциальная защита лэп с реле на обоих концах и проводным каналом

- •5.6 Односистемная продольная дифференциальная защита лэп с реле на обоих концах и проводным каналом

- •5.7 Особенности работы продольных дифференциальных защит

- •5.8 Продольная дифференциально-фазная высокочастотная защита

- •Лекция 6

- •6.1 Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов

- •6.2 Токовая отсечка

- •6.3 Продольная дифференциальная защита

- •6.4 Максимальная токовая защита

- •6.5 Защита от перегрузки

- •6 Рисунок 6.5. Схема установки газовой защиты трансформатора .6 Газовая защита

- •6.7 Специальная токовая защита нулевой последовательности с заземляющим проводом

- •6.8 Специальная токовая защита нулевой последовательности

- •6.9 Схема защиты трансформатора

- •Лекция 7

- •7.1 Ненормальные режимы работы и повреждения электродвигателей

- •7.2 Токовая отсечка

- •7.3 Продольная дифференциальная отсечка

- •7.4 Защита от перегрузки

- •7.5 Защита от понижения напряжения

- •7 Рисунок 7.6 Защита от замыканий на корпус обмотки статора .6 Защита от замыкания обмотки статора на корпус

- •7.7 Защита от эксцентриситета ротора электрической машины

- •7.8 Защита от разрыва стержня «беличьей клетки» ротора

- •7.9 Схема защиты эд с продольной дифференциальной защитой

- •7.10 Защиты эд напряжением ниже 1000 в

- •Лекция 8

- •8.1 Токовая отсечка шин без выдержки времени

- •8.2 Дифференциальная защита шин

- •8.3 Токовая отсечка шин с выдержкой времени

- •8.4 Максимальная токовая защита

- •8.5 Защита секционного выключателя.

- •8.6 Дуговая защита шин

- •8.6.1 Дуговая защита клапанного типа

- •8.6.2 Защита на фотоэлементах

- •8.6.3 Оптическая логическая защита

- •Лекция 9

- •9.1 Микропроцессорные устройства рза

- •9.2 Виды мп-защит

- •9.3 Особенности расчета уставок срабатывания мп

- •Предметный указатель

- •Библиографический список

- •Приложения приложение а. Условные буквенные и графические обозначения основных элементов рза

- •Приложение б. Характеристики электромеханических реле

3.2 Первая ступень токовой защиты

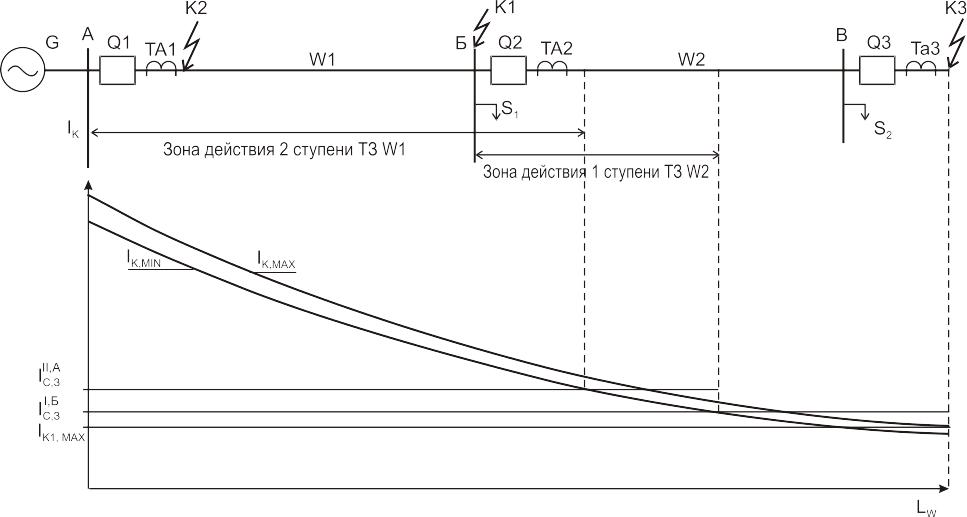

Первую ступень токовой защиты также называют токовой отсечкой (ТО) без выдержки времени (ВВ). Рассмотрим ЛЭП W1, питающуюся от шин подстанции А (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Схема для определения тока срабатывания первой ступени ТЗ

Поскольку высшим свойством РЗ является селективность, то с учетом этого найдем ток срабатывания токовой защиты первой ступени. Прежде всего необходимо обеспечить, чтобы защита не срабатывала при КЗ в начале следующей линии, более того, ток срабатывания должен быть с необходимым запасом больше этого тока:

![]() . (3.1)

. (3.1)

Необходимый запас обеспечивается коэффициентом отстройки kОТС, тогда ток срабатывания соответствует выражению

![]() , (3.2)

, (3.2)

где II,АС,З ― ток срабатывания защиты первой ступени на подстанции А; IК1,МАХ ― максимальный ток короткого замыкания в точке К1; kОТС ― коэффициент отстройки (надежности или запаса), включает погрешность ТТ, погрешность реле, ошибку персонала и некоторые другие факторы; kОТС = 1,2…1,5.

Ток срабатывания защиты IС,З ― это первичный ток в линии, при котором происходит отключение Q1. Ток срабатывания реле IС,Р ― это ток во вторичной обмотке ТТ, при котором реле подает сигнал на отключение Q1:

![]() ,

(3.3)

,

(3.3)

где kТ ― коэффициент трансформации ТТ. Расчет релейной защиты производят обычно по первичному току ЛЭП, т.е. находят IС,З.

В соответствии со вторым требованием

РЗ необходимо обеспечить быстродействие,

то есть первая ступень ТЗ должна работать

с минимальным временем срабатывания.

С другой стороны, мы не можем сделать

![]() ,

так как защита должна быть отстроена

от времени работы разрядников, которое

равно tРАЗР =

0,06…0,08 с. Однако специальной задержки

для первой ступени ТЗ не делают, так как

благодаря собственному времени задержки

измерительного токового реле (например,

РТ-40 не более 0,03 с), и промежуточного

(например, РП‑25 не более 0,06 с)

производится естественная отстройка

от работы разрядников.

,

так как защита должна быть отстроена

от времени работы разрядников, которое

равно tРАЗР =

0,06…0,08 с. Однако специальной задержки

для первой ступени ТЗ не делают, так как

благодаря собственному времени задержки

измерительного токового реле (например,

РТ-40 не более 0,03 с), и промежуточного

(например, РП‑25 не более 0,06 с)

производится естественная отстройка

от работы разрядников.

По третьему требованию, предъявляемому к РЗ, защита должна обладать необходимым (в соответствии с правилами [5]) коэффициентом чувствительности к наименьшему току КЗ в начале ЛЭП (в точке К2), а именно:

![]() . (3.4)

. (3.4)

В соответствии с работой [6], отсечку можно принять в качестве основной защиты, если защищаемая зона составляет более 20% от всей ЛЭП.

3.3 Вторая ступень токовой защиты

Второй ступенью токовой защиты называют токовую отсечку c выдержкой времени. Чтобы защитить не защищенную первой ступенью часть линии (рис. 3.1), вторая ступень должна быть более чувствительной, ее зона действия должна быть больше. Это условие выполняется, когда ток срабатывания второй ступени (рис. 3.2) больше тока срабатывания первой ступени смежной линии W2:

![]() . (3.5)

. (3.5)

Приравнять неравенство мы сможем,

увеличив

![]() с учетом коэффициента отстройки

с учетом коэффициента отстройки

![]() .

(3.6)

.

(3.6)

Ток срабатывания реле определяется по формуле (3.3). При выполнении условия (3.6) селективность защит для линии W1 и W2 будет обеспечиваться лишь в том случае, когда рассматриваемая ступень будет иметь небольшую временную задержку на срабатывание. Время срабатывания второй ступени обычно принимается по формуле

![]() с,

(3.7)

с,

(3.7)

где t

– ступень селективности, обычно t

= 0,5 с для электромеханических реле.

Принимая во внимание, что

![]() с выдержка времени второй ступени

равна

с выдержка времени второй ступени

равна

![]() с, причем это время одинаково

для вторых ступеней всех линий. Из рис.

3.2 видно, что зона действия второй ступени

защищает участок, не защищенный первой

ступенью, а также начало смежной ЛЭП

W2.

с, причем это время одинаково

для вторых ступеней всех линий. Из рис.

3.2 видно, что зона действия второй ступени

защищает участок, не защищенный первой

ступенью, а также начало смежной ЛЭП

W2.

Рисунок 3.2. Схема для определения тока срабатывания второй ступени ТЗ

Чувствительность второй ступени оценивается коэффициентом чувствительности:

![]() .

(3.8)

.

(3.8)

Часто защиты проектируются без второй ступени, т.е. имеется первая и третья ступени.

3.4 Третья ступень токовой защиты ― максимальная токовая защита (МТЗ). МТЗ ― самая чувствительная ступень из токовых защит, поэтому она должна быть:

― во-первых, отстроена от максимального тока нагрузки (IР,МАХ).

![]() ,

(3.9)

,

(3.9)

где IР,МАХ – максимальный рабочий ток линии, который в соответствии с рис. 3.3 может быть найден по формуле

![]() .

(3.10)

.

(3.10)

Учитывая коэффициент отстройки (3.8), можно переписать

![]() ,

(3.11)

,

(3.11)

где kОТС ― коэффициент отстройки; kОТС = 1,2…1,5;

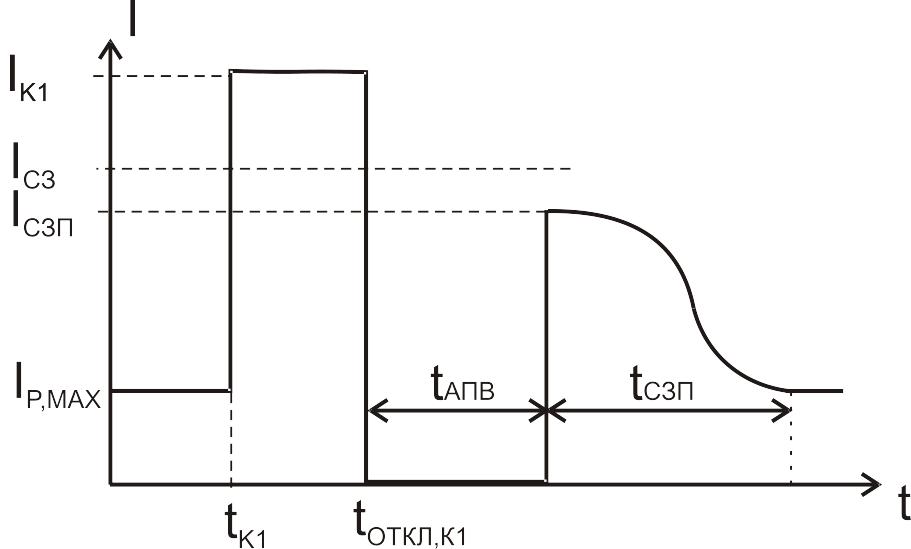

― во-вторых, отстроена от токов самозапуска нагрузки S1 и S2 (рис. 3.3) после КЗ в точке К1 (рис. 3.4,а). При отключении основной защитой КЗ и спустя время tАПВ, успешном включении выключателя Q1 от АПВ произойдет самозапуск нагрузки S1 и S2, тогда ток срабатывания защиты:

![]() .

.

Рисунок 3.3. Расчетная схема

Учитывая, что

![]() (kСЗП –

коэффициент самозапуска, kСЗП =

1 – 7; при отсутствии двигательной

нагрузки kСЗП =

1, при наличии только двигательной

нагрузки kСЗП =

kП = 5…7, kП

– коэффициент пуска двигателя),

запишем:

(kСЗП –

коэффициент самозапуска, kСЗП =

1 – 7; при отсутствии двигательной

нагрузки kСЗП =

1, при наличии только двигательной

нагрузки kСЗП =

kП = 5…7, kП

– коэффициент пуска двигателя),

запишем:

![]() ;

(3.12)

;

(3.12)

а) б)

Рисунок 3.4. Изменения тока при аварийных режимах

― в третьих, отстроена от токов

самозапуска нагрузки S1 и S2 (рис. 3.3) при

отключении КЗ в точке К2 (рис. 3.4,б), тогда

![]() (IВЗ ― ток возврата

защиты, kB ―

коэффициент возврата реле,

(IВЗ ― ток возврата

защиты, kB ―

коэффициент возврата реле,

![]() ),

учитывая, что

),

учитывая, что

![]() ,

запишем

,

запишем

![]() или перепишем для

или перепишем для

![]() :

:

![]() ;

(3.13)

;

(3.13)

― в четвертых, согласована с третьей ступенью смежной линии (рис. 3.3):

![]() .

(3.14)

.

(3.14)

Из четырех возможных вариантов выбирают

![]() с наибольшим расчетным значением

тока. Обычно формула (3.13) является

определяющей. Ток срабатывания реле

определяется по формуле (3.3).

с наибольшим расчетным значением

тока. Обычно формула (3.13) является

определяющей. Ток срабатывания реле

определяется по формуле (3.3).

Время срабатывания третьей ступени должно быть больше времени срабатывания третьей ступени смежной линии:

![]() ,

(3.15)

,

(3.15)

где

![]() ― время срабатывания третьей ступени

защиты (рис. 3.3) подстанции А;

― время срабатывания третьей ступени

защиты (рис. 3.3) подстанции А;

![]() ― время

срабатывания третьей ступени защиты

подстанции Б; t

– ступень селективности, обычно t

= 0,5 с. В общем случае время третьей

ступени записывается:

― время

срабатывания третьей ступени защиты

подстанции Б; t

– ступень селективности, обычно t

= 0,5 с. В общем случае время третьей

ступени записывается:

![]() . (3.16)

. (3.16)

Чувствительность защиты оценивается для зоны ближнего резервирования (для линии, на которой она установлена):

![]() (3.17)

(3.17)

и для зоны дальнего резервирования (для смежной линии):

![]() . (3.18)

. (3.18)