- •Глава 7. Органы растения 109

- •Глава 17. Систематика покрытосеменных 233

- •Глава 18. Флора, растительность и пути их охраны 267

- •§ 1. Общее понятие о клетке

- •§ 2. Форма и размеры клеток

- •§ 3. Цитоплазма

- •§ 4. Митохондрии

- •§ 5. Диктиосомы (аппарат гольджи)

- •§6 Пластиды.

- •§ 7. Ядро

- •§ 8. Вакуоли и клеточный сок

- •Глава II. Ткани общая характеристика и классификация тканей

- •VI. Покровные ткани:

- •VIII. Выделительные ткани:

- •X. Проводящие ткани:

- •2.1. Основные характеристики, функции и распределение растительных тканей

- •Глава IV. Корень и корневые системы

- •Глава V.

- •Часть III

- •Глава VI

- •Органические вещества

- •Глава yii фотосинтез источники углерода для растений. Сущность фотосинтеза

- •Водоросли — algae

- •Царство растений

- •Отдел синезеленые, или циановые, водоросли

- •Глава XIII высшие растения —kormobionta высшие споровые и голосеменные (архегониальные)

- •Отдел мохообразные - bryophyta

- •Класс антоцеротовые — anthocerotales

- •Класс печеночники—hepaticales

- •Класс настоящие мхи — musc1

- •Порядок зеленые мхи — bryales

- •Семейство Пасленовые — Solanaceae

§ 8. Вакуоли и клеточный сок

Вакуоли есть почти во всех взрослых живых растительных клетках. Они представляют собой полости внутри протопласта, заполненные обычно водянистым содержимым — клеточным соком (см. рис. 14 и 70). Вакуоли это результат обмена веществ протопласта. Форма, размеры и состояние вакуолей определяются состоянием самого протопласта. В очень молодых, эмбриональных клетках протопласт обычно занимает весь объем клетки и вакуолей нет. В более взрослых клетках наблюдаются многочисленные очень мелкие (2—10 мк) вакуоли, равномерно распределенные в цитоплазме. Ядро обычно лежит в центре клетки. Вакуоли имеют вид отдельных изолированных зерен или тонких изогнутых нитей, по форме напоминающих митохондрии. Содержимое их отличается довольно высокой плотностью и вязкостью и представляет собой гидрогель, образованный, по-видимому, гидрофильными белками. При постепенном переходе клетки во взрослое состояние объем клетки сильно увеличивается, а цитоплазмы увеличивается незначительно. Цитоплазма, поглощая воду, выделяет ее затем в вакуоли вместе с продуктами своей жизнедеятельности — продуктами обмена, в виде клеточного сока. При этом мелкие вакуоли растут, содержимое их разжижается, они сливаются друг с другом и число их уменьшается. Отдельные вакуоли часто принимают неправильную форму, изменяемую движением цитоплазмы. Во взрослой клетке все вакуоли сливаются в одну центральную вакуолю, а протопласт оттесняется к оболочке, облекая вакуолю в виде тонкого постенного слоя. В этих клетках плазмалемма и тонопласт до такой степени сближаются друг с другом, что клеточные органоиды (митохондрии и пластиды), зажатые между ними, изменяют свою форму.

Присутствие одной крупной вакуоли, заполненной клеточным соком, является характерной особенностью дифференцированной (взрослой) растительной клетки, которая остается живой к моменту зрелости. Объем такой вакуоли обычно значительно больше объема всех других клеточных компонентов, вместе взятых, и часто почти равен объему всей клетки.

Процесс вакуолизации может быть обратимым. Так, иногда взрослые клетки опять переходят в эмбриональное состояние, приобретая способность делиться. При этом объем протопласта увеличивается, а объем клеточного сока уменьшается, вместо одной крупной вакуоли опять возникают многочисленные мелкие вакуоли, имеющие вид зернышек или коротких палочек. Содержимое вакуолей — клеточный сок — представляет собой слабый водный раствор различных веществ, синтезированных и выделенных протопластом. Таким образом, основной компонент клеточного сока — вода. В ней аккумулируются многочисленные соединения, минеральные и органические. Реакция клеточного сока обычно слабокислая или нейтральная, реже щелочная. Среди веществ клеточного сока преобладают соли, органические кислоты и растворимые углеводы. Соли минеральных и органических кислот — нитраты, сульфаты, соли лимонной, щавелевой, янтарной кислот — играют наибольшую роль в создании осмотического давления клетки. Роль органических кислот клеточного сока до конца еще не выяснена. До недавнего времени их рассматривали как отбросы, конечные продукты обмена веществ протопласта. Однако появились данные, показывающие, что при определенных условиях органические кислоты могут вновь использоваться протопластом. Им приписывается также роль защиты клетки от нападения паразитов. Из растворимых углеводов в клеточном соке наиболее распространены сахароза, глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза. Они играют роль запасных энергетических веществ и служат важнейшим питательным материалом клетки. Накапливающаяся в большом количестве в клеточном соке корнеплодов сахарной свеклы и сердцевины сахарного тростника сахароза имеет большое народнохозяйственное значение, так как служит основным источником получения сахара. Глюкоза и фруктоза, как показывает их название, распространены в плодах. В клубнях георгины, земляной груши, в корнях одуванчика и других растений семейства сложноцветных клеточный сок содержит близкий к крахмалу углевод инулин, отличающийся от крахмала растворимостью в воде. Для некоторых растительных групп (семейства кактусовых, толстянковых, орхидных) характерно накопление в клеточном соке слизистых веществ, также являющихся углеводами. Очень часто в состав клеточного сока входят глюкозиды (миндаль, наперстянка) и алкалоиды (мак, кофе, чай). Они имеют горький вкус и в определенных количествах ядовиты для животных, предохраняя таким образом растение от поедания. В то же время многие из них представляют собой ценные лекарства, например атропин, — у белладонны, морфин и кодеин — у мака, хинин— у хинного дерева.

В клеточном соке очень часто встречаются дубильные вещества— танниды. Особенно богаты дубильными веществами клетки коры (дуб, ива, ель), листья чая, семена кофе Они обладают антисептическими свойствами и поэтому служат защитными веществами против нападения различных микроорганизмов. Техническое значение таннидов состоит в том, что с их помощью дубят кожу, после чего она становится мягкой, не ослизняющейся и не пропускает воду.

Все эти вещества, растворенные в клеточном соке, как правило, бесцветны, но клеточный сок может быть и раскрашенным в различные цвета благодаря присутствию растворимых в воде пигментов: антоцианины и флавоны. Антоцианины обусловливают красный цвет корнеплодов и листьев столовой свеклы, красный, пурпуровый или синий цвет лепестков многих цветков и других частей растений. Особенно часто они встречаются в клетках проростков и молодых растений, которые приобретают поэтому красноватые тона. Различие в оттенках цвета — от фиолетового до красного — связано с различной реакцией клеточного сока: если реакция кислая, то господствуют красные тона, при нейтральной реакции — фиолетовые, а при слабощелочной— синие. Присутствием антоцианов объясняется и цвет плодов вишни, сливы, винограда. Желтый цвет цветков, например, лепестков льнянки, желтой георгины связан с присутствием в клеточном соке пигментов группы флавонов. Находясь в клетках лепестков и вызывая их яркую окраску, пигменты выполняют функцию привлечения насекомых-опылителей.

На состав и свойства клеточного сока большое влияние оказывают возраст клетки (и самого растения) и окружающие условия. Например, незрелые сочные плоды, обычно зеленые, кислые и часто вяжущие, по созревании меняют свою окраску и вкус (вишня, различные ягоды и др.). Это связано с тем, что по мере созревания плодов уменьшается содержание органических кислот, вызывающих кислый вкус, дубильных веществ, вызывающих вяжущий вкус, и накапливаются сахара. Накапливание антоцианинов особенно интенсивно происходит в листьях осенью при сухой, солнечной и прохладной погоде, когда желтеющие листья приобретают красивые красноватые оттенки, обусловленные накоплением антоцианинов.

Несмотря на то, что вакуоли с клеточным соком не обладают свойствами живого, тем -не менее их значение в жизни клетки и растения очень разнообразно. Прежде всего вакуоля вместе с цитоплазмой выполняет функцию поглощения воды и растворов и передвижения их по растению. Поглощенная клеточным соком вода придает клетке упругое состояние (тургор). Тургор обеспечивает сохранение сочными органами определенной формы и положения в пространстве, а также сопротивление их действию механических факторов. Вакуоли служат также резервуарами запасной воды. Растворенные в клеточном соке соли, органические кислоты, углеводы и белки могут вновь использоваться в обмене веществ протопласта.

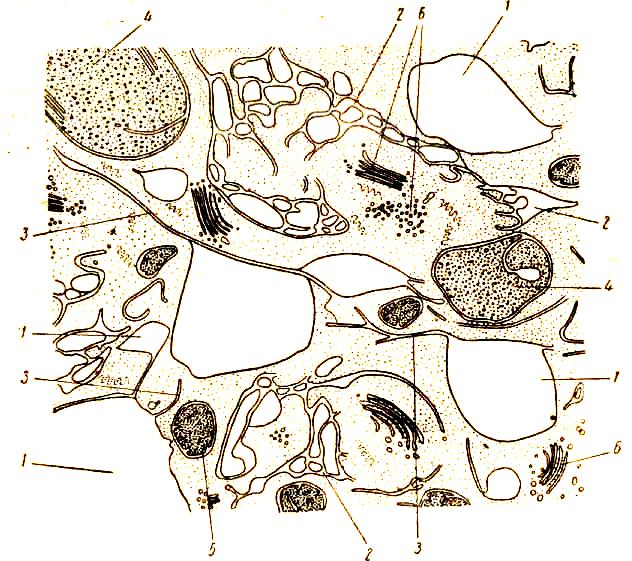

Механизм заложения вакуолей еще полностью не выяснен. Электронномикроскопические исследования показали, что во взрослой клетке вакуоли отграничены от цитоплазмы одной мембраной— тонопластом. Иногда, если в клетке несколько крупных вакуолей, то у них наблюдаются длинные трубки, вытягивающиеся в сторону цитоплазмы, причем трубки часто напоминают контуры гладкой эндоплазматической сети (рис. 15).

Рис. 15. Участок эмбриональной клетки кончика корня пшеницы. Увеличение10 000

развитие вакуолей (/) из сетчатых структур, сходных с эндоплазматической сетью (2); остатки этой сети видны в трубчатых удлинениях вакуолей (3), 4 — пропластида, 5 — митохондрия, 6 — диктиосома