- •Глава 7. Органы растения 109

- •Глава 17. Систематика покрытосеменных 233

- •Глава 18. Флора, растительность и пути их охраны 267

- •§ 1. Общее понятие о клетке

- •§ 2. Форма и размеры клеток

- •§ 3. Цитоплазма

- •§ 4. Митохондрии

- •§ 5. Диктиосомы (аппарат гольджи)

- •§6 Пластиды.

- •§ 7. Ядро

- •§ 8. Вакуоли и клеточный сок

- •Глава II. Ткани общая характеристика и классификация тканей

- •VI. Покровные ткани:

- •VIII. Выделительные ткани:

- •X. Проводящие ткани:

- •2.1. Основные характеристики, функции и распределение растительных тканей

- •Глава IV. Корень и корневые системы

- •Глава V.

- •Часть III

- •Глава VI

- •Органические вещества

- •Глава yii фотосинтез источники углерода для растений. Сущность фотосинтеза

- •Водоросли — algae

- •Царство растений

- •Отдел синезеленые, или циановые, водоросли

- •Глава XIII высшие растения —kormobionta высшие споровые и голосеменные (архегониальные)

- •Отдел мохообразные - bryophyta

- •Класс антоцеротовые — anthocerotales

- •Класс печеночники—hepaticales

- •Класс настоящие мхи — musc1

- •Порядок зеленые мхи — bryales

- •Семейство Пасленовые — Solanaceae

§ 1. Общее понятие о клетке

Клетки - это структурные и функциональные единицы живых организмов. Подобное представление, как клеточная теория, сложилось постепенно в XIX веке в результате микроскопических исследований. Наука, занимающаяся микроскопическим исследованием клетки, уже в то время, называлась цитологией. На современном этапе изучение клеток приобрело в значительной мере экперементальный характер, и теперь существует целая отрасль науки, именуемая биологией клетки.

Таблица 1. Некоторые важные вехи в истории биологии клетки

1 590----------------- Янсен

(Jansen)

изобрел микроскоп, в котором большее

увеличение обеспечивалось соединением

двух линз

590----------------- Янсен

(Jansen)

изобрел микроскоп, в котором большее

увеличение обеспечивалось соединением

двух линз

1665------------------ Роберт Гук (Robert Hook), пользуясь усовершенствованным микроскопом, изучал строение пробки и впервые употребил термин клетка для описания структурных единиц, из которых состоит эта ткань. Он считал, что клетки пустые, а живое вещество - это клеточные стенки

1650-1700-----Антони ван Левенгук (Antoni van Leeuwenhoeck) при помощи простых хорошо отшлифованных линз(х 200) наблюдал «зародыши» и различные одноклеточные организмы, в том числе бактерии.

1700 – 1800--- Опубликовано много новых описаний и рисунков различных тканей, по преимуществу растительных (впрочем, микроскоп в это время рассматривался главным образом как игрушка)

1827----------------- Долланд (Dolland) резко улучшил качество линз. После этого интерес к микроскопии быстро возрос и распространился

1831-1833------- Роберт Браун (Robert Brown) описал ядро как характерное сферическое тельце, обнаруживаемое в растительных клетках

1838- Ботаник Шлейден (Schleiden) и зоолог Шванн (Schwann) объединили идеи разных ученых и

I839----------сформулировали «клеточную теорию», которая постулировала, что основной единицей структуры и функции в живых организмах является клетка

1840------------------ Пуркинье (Purkinje) предложил название протоплазма для клеточного содержимого, убедившись в том, что именно оно (а не клеточные стенки) представляет собой живое вещество. Позднее был введен термин цитоплазма (цитоплазма + ядро = протоплазма)

I855-------------Вирхов (Virchow) показал, что все клетки образуются из других клеток путем клеточного деления

1866----------------Геккель (Haeckel) установил, что хранение и передачу наследственных признаков осуществляет ядро.

1866- 1888--- Подробно изучено клеточное деление и описаны хромосомы

1880 – 1883--- Открыты пластиды, в частности хлоропласты

1890------------------ Открыты митохондрии

1898------------------- Открыт аппарат Гольджи

1887-1900-----Усовершенствованы микроскоп, а также методы фиксации, окрашивания препаратов и приготовления срезов. Цитология начала приобретать экспериментальный характер. Ведутся эмбриологические исследования, чтобы выяснить, каким образом клетки взаимодействуют друг с другом в процессе роста многоклеточного организма. Одной из отраслей цитологии становится цитогенетика, занимающаяся изучением роли ядра в передаче наследственных признаков

1900-----------------Вновь открыты законы Менделя (Mendel), забытые с 1865 г., и это дало толчок развитию цитогенетики. Световой микроскоп почти достиг теоретического предела разрешения; развитие цитологии естественно замедлилось

1930-е г.г.------ Появился электронный микроскоп, обеспечивающий более высокое разрешение

с 1946 г. и по настоящее время.-----Электронный микроскоп получил широкое распространение в биологии, дав возможность исследовать строение клетки гораздо более подробно. Это «тонкое» строение стали называть ультраструктурой

Растения,

как и животные, состоят из элементарных

микроскопических структур, называемых

клетками. Хотя клетка может быть

искусственно разделена на субклеточные

частицы, продолжающие некоторое

время функционировать, тем не менее

лишь клетка в целом представляет собой

наименьшую часть организма, обладающую

основными свойствами живого. В клетке

сосредоточены все проявления жизни:

она растет, отвечает на раздражение,

усваивает энергию и вещества из внешней

среды, дышит и, достигнув определенного

состояния, делится. Помимо этого в клетке

происходит синтез белков, нуклеиновых

кислот, жиров, углеводов и других веществ.

Так как растение состоит из клеток, то

ясно, что все происходящие в нем процессы

жизнедеятельности совершаются в его

клетках или при посредстве их.

Растения,

как и животные, состоят из элементарных

микроскопических структур, называемых

клетками. Хотя клетка может быть

искусственно разделена на субклеточные

частицы, продолжающие некоторое

время функционировать, тем не менее

лишь клетка в целом представляет собой

наименьшую часть организма, обладающую

основными свойствами живого. В клетке

сосредоточены все проявления жизни:

она растет, отвечает на раздражение,

усваивает энергию и вещества из внешней

среды, дышит и, достигнув определенного

состояния, делится. Помимо этого в клетке

происходит синтез белков, нуклеиновых

кислот, жиров, углеводов и других веществ.

Так как растение состоит из клеток, то

ясно, что все происходящие в нем процессы

жизнедеятельности совершаются в его

клетках или при посредстве их.

Клетки, составляющие тело многоклеточного высшего растения (мхи, папоротникообразные и семенные растения), очень разнообразны по структуре и выполняемым ими функциям. У низших же форм многоклеточных растений (водоросли) организм состоит или только из одной клетки или из многих почти одинаковых клеток, каждая из которых выполняет в одинаковой степени все присущие клетке функции. В основе организации высшего растения лежит принцип специализации клеток, выражающийся в том, что любая клетка в многоклеточном организме выполняет не все присущие ей функции, а только некоторые из них, но зато более полно и совершенно

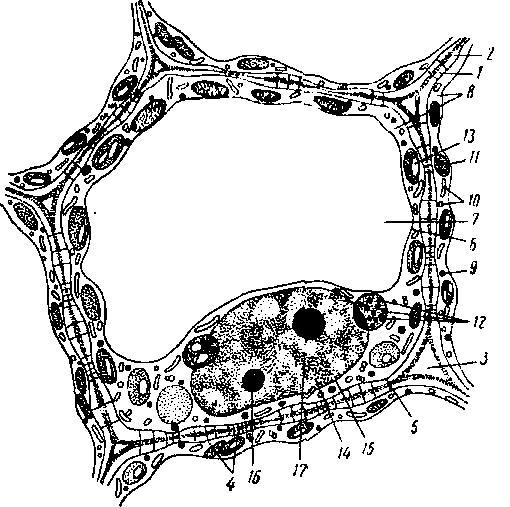

Во взрослой растительной клетке, прежде всего, различают три основные части: более или менее плотную и эластичную оболочку, одевающую клетку снаружи; протопласт — живое содержимое клетки, — прижатый в виде довольно тонкого постенного слоя к оболочке, и наконец вакуолю — полость, занимающую центральную часть клетки и заполненную обычно водянистым содержимым — клеточным соком (рис. 5). Клеточная оболочка и вакуоля с клеточным соком являются продуктом жизнедеятельности протопласта и образуются им на определенном этапе развития клетки. Во многих случаях оболочка клетки переживает протопласт, так что некоторые участки тела даже у вполне жизнеспособных растительных организмов состоят из клеток, протопласт которых разрушен. Несмотря на то, что эти клетки мертвы и представляют собой лишь одни клеточные оболочки, название клеток для удобства за ними сохраняется. Такие специализированные клетки в большом количестве образуются в растении, выполняя функции укрепления растения, проведения воды и минеральных веществ. Как в протопласте, так и в клеточном соке могут встречаться различные оформленные частицы — так называемые включения (кристаллы, крахмальные зерна, капли масла и др.). Включения являются продуктом жизнедеятельности протопласта и имеют значение обычно как запасные вещества или конечные продукты обмена.

Живое содержимое клетки — протопласт — представляет собой сложную структуру, дифференцированную на различные части, так называемые органоиды, постоянно

Р ис.5.

Взрослая растительная клетка при

максимальном увеличении светового

микроскопа (схематизировано)

ис.5.

Взрослая растительная клетка при

максимальном увеличении светового

микроскопа (схематизировано)

/ — оболочка клетки, 2 — срединная пластинка, склеивающая оболочки двух соседних клеток, 3 — межклетник, 4— плазмодесмы, 5 — плазмалемма, 6 — тонопласт, 7 — вакуоля, 8 — цитоплазма, 9 — капелька запасного жира (липида) в цитоплазме, 10— митохондрия, // —хлоропласт, 12 — граны в хлоропласте, 13 — крахмальное зерно в хлоропласте, 14 — ядро, 15 — ядерная оболочка, 16 — ядрышко, 17 — хроматиновая сеть в ядре

встречающиеся в протопласте, имеющие характерное строение и выполняющие специфические функции.

Основная часть протопласта — цитоплазма, в нее погружены остальные органоиды: ядро, пластиды, митохондрии и диктиосомы (рис. 5). Последний органоид — диктиосомы (аппарат Гольджи) был изучен в растительных клетках сравнительно недавно, главным образом, с помощью электронного микроскопа.