- •Вопросы по естествознанию.

- •Раскройте задачи и педагогическое значение курса естествознания природоведения и окружающего мира в начальных классах?

- •Охарактеризуйте состав и строение Солнечной системы?

- •Дайте общую характеристику планетам Земной группы и их спутникам?

- •Раскройте современное представление происхождение солнечной системы?

- •Охарактеризуйте формы и размеры Земли? Приведите доказательства шарообразности Земли и причины возникновения тепловых поясов на поверхности земли?

- •Приведите доказательства вращения Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг солнца?

- •Дайте понятие о горизонте, ориентированию по месту на солнце. Полярной звезде, местным признакам, компасе, азимуте?

- •Дайте понятие о плане и карте, картографических проекциях, градусной сети?

- •Покажите влияние внешних процессов на изменение поверхности Земли. Дайте характеристику молодым и старым горам ?

- •Дайте краткую характеристику формам рельефам земной поверхности: горе, горной стане, нагорью, горному хребту, горной цепи, равнин, холмов ?

- •Охарактеризуйте горные породы и минералы по происхождению: физическим свойствам., составу и использованию человеком?

- •Дайте понятие о почве, её свойствах ,типах ,и охране?

- •Выявите экологические проблемы нашей местности связанные с добычей, и использованием полезных ископаемых и почв?

- •Покажите значение воды в природе, и хозяйстве? Дайте характеристику вод. Мирового океана?

- •Раскройте происхождение, значение и охрану подземных вод? и причина их видоизменения?

- •Охарактеризуйте структуру и работу рек в природе?

- •Объясните причину круговорота воды в природе? Его следствие и значение? Раскройте сущность проблемы пресной воды на Земле и охраны вод?

- •Охарактеризуйте состав и строение атмосферы? Выявите причины её нагревания? (над сушей и водной поверхностью), тепловой режим на Земле?

- •Раскройте причины возникновения ветров у земной поверхности и использование ветра человеком ?

- •Выявите причины возникновения осадков и закономерности их распределения на Земной поверхности?

- •Дайте понятие о погоде и климате его типах охране воздушной среды?

- •Раскройте современные представления о биосфере? Приведите критерии живого?

- •Охарактеризуйте группы низших растений бактерий, грибы, лишайники?

- •Дайте морфологические характеристики покрытосеменных растений?

- •Дайте характеристику членистоногим рыб, земноводным, и пресмыкающихся?

- •Общая характеристика Кожные покровы

- •Органы дыхания

- •Дайте характеристику птиц, и млекопитающих?

- •Вопросы по методике естествознания

- •Выделите принципы построения содержания экологические вопросы программы, изучения природы? (Плешакова «Зеленый дом»)?

- •Охарактеризуйте классификацию методов и приемов обучения на уроках естествознания, природоведения, окружающего мира в начальных классах?

- •Раскройте сущность методов наблюдения и докажите его ведущую роль в изучении природы?

- •Определите место лабораторных опытов в ходе изучения природы в начальных классах?

- •Покажите методику применения рассказа и беседы на уроках естествознания?

- •Раскройте этапы формирование и развития природоведческих представлений и понятий в процессы изучения природы?

- •Охарактеризуйте основные формы организации учебного процесса: урок, внеурочное занятие, внеклассная работа?

- •Раскройте и обоснуйте структуру комбинированного урока использован.Различных видов наглядных пособий?

- •Раскройте и обоснуйте структуру урока-экскурсии в природу?

- •Раскройте методику организацию игровой деятельности на уроке естествознания?

- •Раскройте и обоснуйте структуру обобщающего урока естествознания?

- •Приведите примеры использования учебника на уроке естествознания? Методики работы с учебником.

- •Выделите дидактические требования к использованию географической карты, на уроках естествознания ?

- •Покажите методику работы с печатными наглядными пособиями на уроке естествознания?

- •Покажите методику работы с натуральными наглядными пособиями?

- •Покажите методику использования моделирования на уроках естествознания?

- •Покажите использование Уголка живой природы на уроках естествознания?

- •Покажите использование краеведческого уголка при изучении природы в начальных классах?

- •1) Индивидуальные занятия;

- •2) Групповые эпизодические занятия;

- •3) Кружковые занятия;

- •Покажите сущность экологического образования и воспитания учащихся начальных классов?

- •Покажите этапы воспитания экологической культуры в процессе природоохранной деятельности?

- •Раскройте сущности использования метода проектов в осуществлении экологического образования?

- •Покажите необходимость проблемного подхода при выявлении причинно-следственных связей в природе?

- •Раскройте значение программирования на уроках естествознания?

- •Охарактеризуйте материальную базу уроков естествознания кабинета начальных классов?

- •Определите место нестандартной уроков в ходе изучения природы в начальных классах?

Дайте понятие о плане и карте, картографических проекциях, градусной сети?

План

— это чертеж, изображающий в условных

знаках на плоскости (в масштабе Г. 10 000

и крупнее) часть земной поверхности.

Географические карты — уменьшенные,

обобщенные изображения земной поверхности

на плоскости с использованием специальных

картографических обозначений. Карты

разнятся между собой по территориальному

охвату, содержанию, назначению, масштаб.

Различают карты мира, океанов и морей,

материков, частей материков, государств,

областей, районов и т. д.; общегеографические)

и тематические. Среди тематических

выделяют карты природных явлений

(геологические, климатические, почвенные,

геоботанические и др.) и социально-экономические

карты (населения, промышленности,

сельского хозяйства, транспорта и т.

д.). По назначению карты бывают ,. учебные,

научные, сельскохозяйственные, туристские

и др. По масштабу они делятся на

мелкомасштабные — масштаб мельче 1:1000

000 (в 1 см 10 км) —обзорные карты;

средне-масштабные (от 1:1 000 000 до 1:200 000 —

в 1 см 2 км) —обзорно-топографические;

крупномасштабные — от 1:10 000 (в 1 см 0,1 км)

до 1:200 000. Крупномасштабные карты

называются топографическими.. На этих

картах географические объекты и их

очертания изображаются наиболее

подробно. При уменьшении масштаба карты

детали обобщают или исключают, отбирают

те объекты, которые могут быть выражены

в масштабе данной карты. Учитывается

также назначение карты. Так, на

научно-справочной карте объектов и

надписей значительно больше, чем на

школьной учебной карте. Отбор и обобщение

изображаемых на карте объектов

соответственно назначению, масштабу

карты и особенностям картографируемой

территории называется картографической

генерализацией. Для изображения различных

географических объектов на картах

используются специальные условные

знаки: масштабные (площадные, линейные),

внемасштабные и пояснительные. Площадными

знаками показывают лесные массивы,

луга, болота, озера, линейными — реки,

дороги, трубопроводы; в немасштабными

знаками изображают заводы, фабрики,

мельницы, электростанции, памятники,

отдельные деревья, валуны, колодцы, т.

е. «точечные» объекты или площади,

которые не выражаются в масштабе карты.

К пояснительным условным знакам относят

стрелки на реке, показывающие направление

течения, рисунки деревьев и др. Земную

поверхность на плоскости изображают с

помощью математических способов, которые

отражают в картографических проекциях.

При развертывании шаровой поверхности

Земли на плоскости углы, длины линий,

площади, геометрические формы

географических объектов искажаются.

По характеру искажений картографические

проекции делят на равноугольные (не

искажаются углы и направления, но

искажаются расстояния и площади),

равновеликие, или равно площадные (не

искажаются площади, но искажаются углы

и формы), и произвольные (искажаются и

углы, и площади). Картографические

проекции различаются и по построению.

Чтобы перенести поверхность шара на

плоскость, применяют вспомогательные

геометрические поверхности (цилиндр,

конус и др.). В зависимости от использования

вспомогательных поверхностей при

переносе поверхности Земли на плоскость

картографические проекции подразделяются

на цилиндрические, конические и

азимутальные. Основные отличия плана

от географической карты следующие: 1)

планы составляют в крупных масштабах

(1:10 000 и крупнее), карты — в более мелких;

2) градусной сети на планах нет,

ориентированы они по стрелке север —

юг; 3) планы составляют на небольшие

участки местности, отдельные сооружения.

На них с большей детализацией показывают

объекты; 4) на плане не учитывается

кривизна Земли, на карте учитывается.

По географическим картам можно измерять

расстояния, длину рек, береговой линии,

вычислять площади отдельных территорий,

определять высоты точек над уровнем

океана, глубины океанов и морей. Расстояния

по карте измеряют с помощью линейки,

циркуля и полученный результат умножают

на масштаб карты. Для измерения длин

кривых линий (рек, береговой линии)

используют циркуль-измеритель маленького

раствора (2—3 мм), тонкую влажную нитку

или специальный прибор курвиметр, длина

окружности колесика которого известна.

Величина ошибок измерений зависит от

масштаба карты и картографической

проекции. Чем крупнее масштаб карты,

тем меньше генерализация и тем точнее

измерение. Высоты и глубины на картах

определяют по шкале высот и глубин,

горизонталям, или изогипсам (линиям

одинаковых высот), и изобатам (линиям

одинаковых глубин), а также по отметкам

высот и глубин. Карты широко используются

в практической деятельности: для

ориентирования на местности, при

навигации, на транспорте, в туристских

походах, экспедициях, при передвижении

войск и т. д.; они служат основой для

размещения различных хозяйственных

объектов (плотин, каналов, водохранилищ,

тоннелей, гидроэлектростанций, населенных

пунктов, санаториев, железнодорожных

и автомагистральных линий и т. д.), для

оценки природных условий в интересах

народного хозяйства, преобразования и

охраны окружающей среды. Карта является

хорошим средством научных исследований,

помогает прогнозировать многие явления.

Так, изучая по ней геологическое строение

территории, можно выяснить закономерности

в размещении полезных ископаемых.

Картографические

проекции

отображения

всей поверхности земного эллипсоида

( Эллипсоид

вращения,

наилучшим образом представляющий фигуру

Геоида,

т. е. фигуру Земли в целом.)

или какую-либо её части на плоскость,

получаемые в основном с целью построения

карты.Масштаб.

К. п. строятся в определённом масштабе.

Уменьшая мысленно земной эллипсоид в

М

раз, например в 10 000 000 раз, получают его

геометрическую модель — Глобус,

изображение которого уже в натуральную

величину на плоскости даёт карту

поверхности этого эллипсоида. Величина

1: М

(в примере 1: 10 000 000) определяет главный,

или общий, масштаб карты. Т. к. поверхности

эллипсоида и шара не могут быть развёрнуты

на плоскость без разрывов и складок

(они не принадлежат к классу развёртывающихся

поверхностей (См. Развёртывающаяся

поверхность)),

любой К. п. присущи искажения длин линий,

углов и т.п., свойственные всякой карте.

Основной характеристикой К. п. в любой

её точке является частный масштаб μ.

Это — величина, обратная отношению

бесконечно малого отрезка ds

на земном эллипсоиде к его изображению

dσ

на плоскости:

![]() μmin

≤ μ ≤ μmax,

и равенство здесь возможно лишь в

отдельных точках или вдоль некоторых

линий на карте. Т. о., главный масштаб

карты характеризует её только в общих

чертах, в некотором осреднённом виде.

Отношение μ/М называют относительным

масштабом, или увеличением длины,

разность

μmin

≤ μ ≤ μmax,

и равенство здесь возможно лишь в

отдельных точках или вдоль некоторых

линий на карте. Т. о., главный масштаб

карты характеризует её только в общих

чертах, в некотором осреднённом виде.

Отношение μ/М называют относительным

масштабом, или увеличением длины,

разность

![]() М

= 1.

М

= 1.

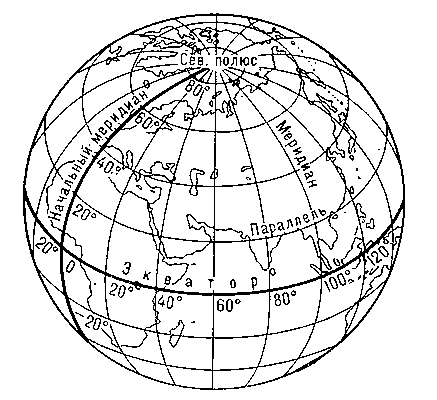

Градусная сеть

Земли, система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчёта географических координат точек земной поверхности — долгот и широт. Все точки данного меридиана имеют одну и ту же долготу, а все точки параллели — одинаковую широту. В геодезии фигура Земли принимается за сплюснутый эллипсоид вращения, на котором меридианы являются эллипсами, проходящими через земные полюсы, а параллели малыми кругами, плоскости которых перпендикулярны к оси вращения Земли и параллельны земному экватору. Вследствие сжатия земного эллипсоида линейное расстояние между параллелями, проведёнными через равное число градусов, слегка увеличивается от экватора к полюсам. На Геоиде меридианы и параллели являются кривыми двоякой кривизны, хотя весьма близки соответственно к эллипсам и окружностям.

А. А. Михайлов.

Охарактеризуйте внутреннее строение Земли, процесс изменяющих поверхности Земли.(медленные колебания суши, землетрясения и т.д)?

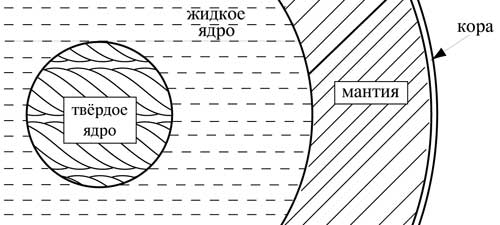

Внутреннее строение Средняя плотность самого верхнего слоя Земли - коры примерно в два раза меньше средней плотности Земли в целом. Это свидетельствует об общем возрастании плотности к центру. По некоторым данным там она достигает 13 т/м3, тогда как средняя плотность коры - 2,8 т/м3. Исследование путей распространения сейсмических волн (продольных и поперечных колебаний, происходящих в теле Земли), возникающих в очагах землетрясений, позволяет нарисовать более подробную картину внутреннего строения Земли, которая в упрощённом виде представлена на рис.40.

В центре находится твёрдое, предположительно железно-никелевое ядро радиуса 1255 км. Оно погружено в жидкое ядро, верхняя граница которого находится на глубине 2900 км. Вещество его проводит электрический ток и способно к перемешиванию. В таких условиях может возникнуть электрический ток. И он действительно возникает, порождая магнитное поле, которое и наблюдается нами, как магнитное поле Земли. Кора имеет толщину от 5 км (под океанами) до 50 км (под Гималаями - 70 км). Ниже, вплоть до жидкого ядра Земли, простирается оболочка, названная мантией. Её верхний слой частично расправлен. Кора и этот слой медленно перемещаются. Это проявляется в движении материков и в образовании, так называемых, срединно-океанических хребтов. При сталкивании твердых плит верхнего слоя Земли (литосферных плит) происходит горообразование. Энергия, обеспечивающая эти движения и вулканические процессы, имеет два главных источника: распад радиоактивных изотопов урана, калия и тория и перераспределение масс в недрах Земли, при котором потенциальная энергия этих масс превращается в тепловую (внутренюю) энергию. Рост температуры с глубиной, наиболее быстрый у поверхности (15-20 К на один километр), постепенно замедляется и в центре Земли температура составляет 4000-5000 К. Земная кора, ее поверхность и рельеф Земли находятся под непрерывным воздействием внутренних и внешних процессов. К внутренним процессам относятся вулканизм, землетрясения, горообразование, вертикальные колебания участков земной коры, метаморфизация пород и др. Источник энергии этих процессов — главным образом радиоактивное тепло — лежит внутри нашей планеты. Поэтому они называются внутренними. Внешние и внутренние процессы действуют всегда совместно, одновременно и противоречиво. Вулканизм - геологический процесс, обусловленный деятельностью магмы на глубиной поверхности Земли. Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами), или (иногда) искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушение подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут вызываться также подъёмом лавы при вулканических извержениях. МЕТАМОРФИЗАЦИЯ (греч. metamorphoomai — подвергаюсь превращению, преображаюсь) — эндогенные процессы, существенно преобразующие преимущественно осадочную горную породу в качественно иную, более стойкую и твердую без ее расплавления или растворения. Вследствие воздействия высокого давления, температур и химических растворов в нижней части земной коры или в мантии происходит уплотнение, перекристаллизация, изменение структуры и текстуры без существенного изменения химического состава горной породы. М. — третье звено в большом геологическом круговороте веществ.