- •4. Современные методы почвенно-географических исследований (Сайдуков ю. 3)

- •18 Основные группы гумусовых веществ почвы, их содержание, свойства и влияние на плодородие. Основные концепции гумификации почв 6211 Ковалева

- •30. Условия формирования, состав, свойства, классификация почв тундровой и таежной зоны (6211_Окунева Екатерина_4).

- •Каштановые почвы делятся на три подтипа:

18 Основные группы гумусовых веществ почвы, их содержание, свойства и влияние на плодородие. Основные концепции гумификации почв 6211 Ковалева

Органическое вещество почвы

Органическое вещество почвы представляет собой важнейшее звено обмена веществ и энергии между живой и неживой природой. Это комплекс органических соединений, входящих в состав почвы. Представлены в основном гумусом (на 80–90%); неспецифическими для почвы углеводами; жирами, белками, а также остатками растений, животных.

Запасы органического вещества в метровом слое различных типов почв колеблются от 8 до 760 т/га. В дерново-подзолистых почвах (пашня) эти запасы достигают 90–100 т/га, в торфяниках – 760 т/га. Основным источником органического вещества в почве являются остатки зеленых растений. В условиях хвойного леса в почву ежегодно поступает в виде опада и отмерших корней около 4–6 т сухого вещества на 1 га. В агроэкосистемах в почву поступает растительных остатков в год от 2–3 т (пропашные культуры) до 7–9 т сухого вещества на 1 га (многолетние травы).

Масса микроорганизмов, ежегодно отмирающих в почве, составляет около 0,6–0,8 т сухого вещества на 1 га. Количество остатков животного происхождения – 0,1–0,2 т сухого вещества на 1 га почвы.

Различают следующие формы нахождения органического вещества в почве.

1. Неразложившиеся или слаборазложившиеся остатки преимущественно растительного происхождения, буроокрашенные. Образуют лесную подстилку, степной войлок, торфяные горизонты. Это так называемый грубый гумус, или мор.

2. Остатки в стадии глубокого разложения, образующие рыхлую темно-бурую или черную массу, под микроскопом – полуразложившиеся остатки. Эта форма получила название модер (труха).

3. Специфические органические образования, представляющие собой собственно гумус, составляющие 85–90% от органического вещества почвы. Это – муллевая форма.

Состав органических остатков, поступающих в почву, довольно сложный. Основную массу их представляют углеводы – сахароза, фруктоза, глюкоза, крахмал, клетчатка. Вместе с органическими веществами в почву поступают азотсодержащие соединения – аминокислоты, белки, алкалоиды, а также лигнин, дубильные вещества, смолы, органические кислоты (щавелевая, лимонная, винная).

Элементный состав органического вещества, поступающего в почву, характеризуется тем, что оно примерно на 5% (в пересчете на сухое вещество) представлено углеродом, водородом, азотом; остальные 5% – многочисленная группа зольных элементов – кальций, магний, калий, натрий, кремний, фосфор, железо, сера, а также микроэлементы – медь, бор, марганец, цинк и др.

По содержанию зольных элементов органические остатки различных растительных формаций могут существенно отличаться, что соответствующим образом влияет на ход почвообразовательного процесса. Почвы образовавшиеся под травянистой луговой растительностью, содержат больше зольных элементов по сравнению с почвами, сформированными под лесом.

Органические остатки, поступившие в почву, подвергаются различным биохимическим и физико-химическим преобразованиям. Подъем ферментов, выделяемых микроорганизмами, изменяется анатомическое строение остатков, а сложные органические соединения распадаются на более простые – их называют промежуточными продуктами преобразования органических остатков.

В результате гидролиза белков образуются пептоны, пептиды, и свободные аминокислоты. При гидролизе сложных белков вместе с кислотами образуются углеводы, фосфорная кислота, азотсодержащие гетероциклические основы.

Разложение жиров сопровождается образованием лигнина и жирных кислот. Продуктами распада лигнина являются фенолы. Много промежуточных соединений образуется при разложении углеводов – моносахариды, органические кислоты, альдегиды и др.

Спектр промежуточных продуктов преобразования органических веществ, как видно, довольно разнообразный. Большая их часть окисляется до конечных продуктов – углекислого газа, воды, простых солей. А промежуточные продукты преобразования используются гетеротрофными бактериями для питания и построения плазмы и таким образом вновь образуются в сложные соединения – белки, углеводы и др. И, наконец, часть промежуточных продуктов участвует в синтезе гумусовых веществ.

Процесс синтеза этих веществ протекает в условиях биокатализа, действия ферментов, выделяемых микроорганизмами. Сущность этого процесса сводится к тому, что промежуточные продукты разложения opганического вещества, попадая под воздействием реакций биохимического окисления, поликонденсации, полимеризации, дают качественно новые органические соединения, которые называют гумусовыми, или перегнойными, а процесс их образования – гумификацией. Обычно под гумусом (от лат. humus – земля, почва) понимают группу темноокрашенных высокомолекулярных азотсодержащих органических веществ кислотной природы, большая часть которых – коллоиды. Собственно гумусовые вещества составляют 85–90% общего количества органических соединений почвы.

Наибольшее количество и качество гумуса дает травянистая растительность и ее корневая система. В образовании гумуса принимают участие простейшие животные почв и микроорганизмы, которые разрушают сложные органические вещества. Такой процесс называют биохимическим. В результате образуются две основные группы соединений: неспецифичный гумус (лигнин, целлюлоза, воски, смолы и др. полуразрушенные соединения) и специфический гумус (гуминовые и фульвокислоты, гумин). Специфический гумус выделяют щелочным реагентом. Та часть гумусовых веществ, которая не экстрагируется щелочью, называется гумином; экстрагируется щелочью и осаждаемая при окислении – гуминовой кислотой, а оставшаяся в растворе фракция – фульвокислотой. Строение гумуса очень сложное и не совсем выясненное. Фульвокислота наиболее подвижная, более агрессивная со светло-коричневым цветом. На Полесье она попадает в колодцы и создает в питьевой воде коричневый цвет. Лучший гумус тот, в котором преобладает гумин с гуминовой кислотой, как в наших дерновых почвах или в черноземных (Сгк : Cфк > 1). В большинстве почв суши преобладает фульватный состав гумуса. Наибольшее количество доброкачественного гумуса имеют черноземы (4–15%). Поэтому эти почвы самые плодородные.

Гумус в почве частично соединяется с глеем и коллоидными частичками, создавая органоминеральные соединения (хелаты). Они полезны тем, что замедляют минерализацию гумуса (создание золы – оксидов химических соединений), увеличивают содержание ценных элементов питания в доступной форме для растений и не дают возможность выносить удобрения в реки и озера.

В состав гумусовых включают и вещества исходных органических остатков (белки, углеводы, смолы и др.), промежуточные продукты преобразования органических остатков (аминокислоты, моносахариды, полифенолы и др.).

В составе гумусовых веществ выделяют гумины – прочно связанный с минеральной частью почвы комплекс гумусовых кислот.

Установлено, что благоприятствует накоплению гумуса сочетание аэробных и анаэробных условий с чередованием периода достаточного и недостаточного увлажнения. В зависимости от отношения к различным растворителям выделяют следующие компоненты гумуса: фульвокислоты и гуминовые кислоты.

Гуминовые кислоты – специфические органические кислоты почвенного гумуса. Хорошо растворяются в щелочных растворах, слабо в воде и не растворяются в кислотах. Раствор гуминовых кислот имеет бурый или черный цвет. Состоят в основном из углерода (52–62%), кислорода (31–39%), водорода (2,8–6,6%), азота (2–6%) и небольшого количества зольных элементов – фосфора, серы, железа, алюминия, кремния и др.

При взаимодействии с минеральной частью гуминовые кислоты образуют гуматы. Гуматы одновалентных катионов (К+, Na+, NH-) хорошо растворяются в воде и легко переходят в состояние коллоидных и истинных растворов, могут вымываться из верхних горизонтов почвы. Клеящая способность этих гуматов низкая. Почвы, содержащие гуматы одновалентных катионов, не имеют водопрочной структуры – при увлажнении набухают и заплывают.

Плодородие почвы — это совокупность свойств почвы (содержание гумуса, доступных для растений питательных веществ, влаги, воздуха и др. ), обеспечивающая урожай сельскохозяйственных растений. Различают потенциальное (естественное) и эффективное (приобретенное под влиянием обработки, удобрений, мелиорации и т. П. ) плодородие почвы. При правильном использовании почвы (севообороты (плодосмен), система удобрений, тщательная обработка с учетом ее механического состава, предшественника, типа засоренности и др. ) ее плодородие повышается.

Известно, что высокие урожаи сельскохозяйственных культур, в том числе и овощей, можно получить лишь на плодородных, достаточно увлажненных структурных почвах. Благодаря высокому содержанию гумуса в достаточно мощном горизонте, лучшими считаются украинские черноземы.

В Крыму, как и в других регионах земного шара, почвообразовательный процесс проходил под влиянием таких факторов, как рельеф, климат; геологическое строение и почвообразующие породы; грунтовые и поверхностные воды; растительность. В основном почва в Крыму (в более пониженной и засушливой части типичной степи) — это черноземы южные. Почвообразующей породой служат желто-бурые лессовидные легкие глины. Мощность всей гумусовой толщи — 57-70 см.

Под пашню в Крыму в основном отводят чернозем южный (29,7%), хотя используют и чернозем карбонатный (20,1%), а также темно-каштановые солонцеватые почвы и их комплексы с солонцами (12,1%). Последние распространены в основном в Присивашье. Органическое вещество — важнейшая составная часть почвы, определяющая главнейший ее признак — плодородие. Однако последнее зависит не только от общих запасов гумуса, но и от его качества, от преобладания той или иной группы гумусовых веществ. Качественный состав гумуса почв Крыма в первую очередь определяется соотношением в них углерода и азота, зависящим от степени сухости климата. Структура (строение) черноземов южных — крупнокомковатая, сложение — плотное. В почвах степного Крыма в составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, фульвокислот содержится несколько меньше. В других типах почв соотношение этих компонентов может изменяться в ту или иную сторону.

В крымских южных черноземах содержание гумуса в поверхностной части (0-7 см) достигает 4,6-4,7%, в нижней — оно уменьшается до 2,2-2,5%. В среднем в гумусовом горизонте количество гумуса составляет около 3,5%. На пашне его содержание не превышает 2,4-2,6%, то есть по сравнению с целинными аналогами уменьшается на 30% и более, в зависимости от культуры земледелия (уровня развития технологии возделывания, обработки и т. Д. ) и других факторов. В темно-каштановых слабосолонцеватых почвах содержание гумуса в верхнем распаханном горизонте составляет 2,1-2,9%. В крымских карбонатных черноземах эта величина колеблется в пределах 2-2,9%о (на целине составляет 4,5%). В эродированных (подверженных эрозии) почвах количество гумуса в пахотном слое может снижаться до 1,7-2%.

22. Почвенные коллоиды их строение, состав и свойства, роль в почвообразовании. Сорбционные процессы в почве. Емкость катионного обмена и ее значение в плодородии почв (Кузавкова Зоя_5)

Способность почвы поглощать жидкости, газы, солевые растворы и удерживать твердые частицы называется поглотительной способностью почвы. Она обусловливает удерживание почвой различных растворимых соединений, в том числе биологически важных для жизни растений и микроорганизмов элементов питания. Решающее значение в явлениях поглотительной способности почв принадлежит тонкодисперсным частицам размером менее 0,2 мкм (0,0002 мм), так называемым коллоидам. При раздроблении (диспергировании) частиц нерастворимого вещества почвы резко возрастает их удельная поверхность. Так, у почвенных коллоидов удельная поверхность достигает 10 - 50 м2 и более на 1 г вещества. Этим, в частности, и объясняется высокая активность почвенных коллоидов при поглощении и других физико - химических процессах, происходящих в почве.

По составу почвенные коллоиды делят на минеральные, органические и органоминеральные. Минеральные коллоиды представлены преимущественно вторичными минералами (гидроокисями железа, алюминия, кремния, а также тонкодисперсной фракцией первичных минералов (кварц, слюда)). Органические коллоиды состоят из различных перегнойных веществ и имеют высокую степень дисперсности. Органоминеральные коллоиды возникают при взаимодействии перегнойных веществ со вторичными минералами.

Строение коллоидной частицы (мицеллы).

Ядро мицеллы — это внутренняя ее часть, состоящая из недиссоциированных молекул. Оно может быть аморфным или кристаллическим. На поверхности ядра находится двойной электрический слой ионов, соприкасающийся с дисперсной средой (почвенным раствором): внутренний — потенциал определяющий слой неподвижных ионов, прочно связанных с ядром, и внешний — компенсирующий слой ионов, имеющий противоположный заряд.

ванных молекул основного вещества. Вокруг ядра расположен внутренний слой ионов, который называют слоем потенциалопределяющих ионов. Эти ионы, несущие электрический заряд, прочно удерживаются ядром и не могут быть отдиссоциированы. Ядро со слоем потенциалопределяющих ионов называют гранулой. К поверхности ее примыкает неподвижный слой компенсирующих ионов (противоионов), который прочно удерживается электростатическими силами. Этот слой, имеющий противоположный по знаку и обычно меньший по величине заряд, чем слой потенциалопределяющих ионов, вместе с гранулой образует коллоидную частицу. Коллоидную частицу окружает внешний слой компенсирующих ионов, который образует диффузный слой. Диффузный слой вместе с коллоидной частицей образует мицеллу. Заряд коллоидной мицеллы определяют ионы, находящиеся у поверхности ядра.

Между неподвижным слоем жидкости, примыкающим к ядру частицы, и диффузным слоем возникает разность потенциалов, называемая электрокинетическим потенциалом, или дзета - потенциалом. Коллоиды подразделяют на ацидоиды, имеющие отрицательный заряд, и базоиды, заряд которых положительный. Большинство почвенных коллоидов являются ацидоидами. К ним относятся гумусовые кислоты, глинистые минералы и крем - некислота в свободном состоянии. Они содержат в диффузном слое различные катионы и способны отдиссоциировать в раствор ноны Н+, Na+ К+, Са2+, Mg2+ и др. Базоиды в почве представлены преимущественно гидратами окиси алюминия, железа и белковыми веществами. Они способны отдиссоциировать в раствор анионы ОН- и содержат в диффузном слое различные анионы (Cl-, SO42-, NO2-, РО43- и др.).

Некоторые коллоиды при изменении реакции среды меняют знак заряда. Такие коллоиды называют амфолитоидами. Свойствами амфолитоидов обладают многие базоиды. Почвенные коллоиды, как и ионы растворимых веществ, могут гидратироваться, удерживая вокруг себя слои ориентированных молекул воды. Эта водная оболочка предохраняет коллоиды от слипания, придает устойчивость их растворам. Способность к гидратации у разных коллоидов выражена неодинаково. Органические коллоиды, в том числе и гумусовые кислоты, как правило, сильно гидратируются и набухают в воде. Они называются гидрофильными. Многие минеральные коллоиды слабо набухают в воде, способны быстро выпадать в осадок. Они называются гидрофобными. Коллоиды могут находиться в почве в форме коллоидного раствора (золь) или хлопьевидного осадка (гель). Состояние золя коллоиды сохраняют, в частности, при высокой степени гидратации или при наличии у них электрического заряда. При определенных условиях коллоидные частицы могут потерять водную оболочку или заряд, тогда первоначальная степень их дисперсности нарушается и они свертываются. Процесс агрегации коллоидов с образованием аморфного осадка называется коагуляцией. Коагуляция почвенных коллоидов происходит при их «старении», обезвоживании (иссушении, вымораживании) и взаимном притяжении разноименно заряженных частиц. Однако наибольшее коагулирующее влияние на коллоиды оказывают электролиты (растворы кислот, щелочей, солей). Различают коагуляцию необратимую и обратимую. При обратимой коагуляции образовавшийся гель в определенных условиях способен вновь диспергироваться и перейти в коллоидный раствор. Этот процесс, противоположный коагуляции, называется пептизацией. Обратимая коагуляция может наблюдаться, когда осаждение коллоидов происходит при участии одновалентных катионов (Na+, К+, Н+, NH4 Li+). В данном случае удаление из почвы избытка этих катионов сопровождается диспергированием почвенных коллоидов. Следовательно, процесс коагуляции почвенных коллоидов под воздействием одновалентных катионов обратим и не может обеспечить создания водопрочной структуры почвы. Необратимая коагуляция происходит только под влиянием двухвалентных (Са2+, Mg2+) и трехвалентных (Al3+, Fe3+) катионов. Пептизация почвенных коллоидов приводит к разрушению структуры почвы, обеднению ее гумусом и коллоидами.

Ёмкость катионного обмена (ЕКО) — общее количество катионов одного рода, удерживаемых почвой в обменном состоянии при стандартных условиях и способных к обмену на катионы взаимодействующего с почвой раствора. Величину ёмкости выражают в миллиграмм -эквивалентах на 100 г почвы или её фракции. Емкость катионного обмена почвы — максимальное количество катионов, которое может быть удержано почвой в обменном состоянии при заданных условиях.

24. Структура почвы и ее особенности. Процессы образования структуры. Приемы регулирования физических и физико-механических свойств почв. (6211, Меркурьева Ксения_4-)

Что такое почвенная структура?

Как образуется почв структура?

Каковы приемы регулирования физических и физико-механических свойств почв?

Такая основополагающая характеристика почвы, как структура, зависит, прежде всего, от ее состава и содержания в ней перегноя, что в свою очередь определяет степень активности почвенной фауны, способность почвы поглощать, удерживать влагу и образовывать сильную капиллярную систему, доставляющую воду из нижних слоев почвы к верхним, ее теплообмен и воздухопроницаемость. Под структурой почвы понимается пространственное упорядочивание твердых почвенных частиц и пространств между ними — пор. В идеале почва должна состоять на 50 % из твердых частиц почвенного материала и на 50% из закрытых или сетеобразных пустот, заполненных воздухом и водой.

Большая часть почвенной массы состоит из минеральных частиц, до 10% почвенного состава приходится на органические субстанции, такие, как гумус и обитающие в его среде многочисленные почвенные организмы, оставшаяся часть приходится на каверны между твердыми частицами почвы, заполненные почвенной влагой и воздухом. Принятая классификация типов почв основана на процентном содержании в них минеральных и органических частей. Так, песок, являющийся основой песчаных почв и в значительной мере входящий в состав суглинистых почв, образован из зерен величиной от 0,05 до 2 мм. Такой достаточно крупный размер почвенных твердых частиц обусловливает образование обширных пространств между ними и определяет такие качества почв, как высокая воздухо- и водопроницаемость и быстрая прогреваемость.

Глинистые частицы, напротив, не превышают по величине 0,003 мм и заполняют собой все физическое пространство почвы, образуя очень плотное сложение и структуру с небольшим количеством пустых пространств. Поэтому глинистые почвы характеризуются низкой воздухо- и водопроницаемостью, медленной прогреваемостью, а также тенденцией к возникновению застойных процессов.

Плотное или монолитное сложение почвы, которым отличаются тяжелые почвы с повышенным содержанием глинистых частиц, не очень благоприятно для растений. Такая почва плохо пропускает воду и воздух, препятствует росту и свободному размещению корней. Из-за недостаточного воздухо- и водоснабжения такой почвы в ней ограничена биологическая активность микроорганизмов, а значит, снижен уровень содержания продуктов их жизнедеятельности и питательных веществ. Особенно сильно слитная структура почвы проявляется после попадания на нее влаги, когда глинистые частицы «в состоянии золя» заполняют собой все пространство, образуя так называемый бетонный грунт.

Песчаная, или, что еще хуже, пылевидная, структура почвы также неблагоприятна для растений. Из-за своей чрезмерной сыпучести твердые почвенные частицы не образуют комков, вода быстро поглощается и не удерживается почвой, уходя в нижние слои и не: сдерживаясь в почвенном слое. Вода уносит с гобой растворенные питательные вещества, некоторые растения просто не успевают усваивать и потому страдают от недостатка воды и питательных веществ. Растения плохо укореняются в таких почвах, ибо корневая система не удерживается в рыхлой структуре. Песчаные и пылевидные почвы быстро прогреваются и быстро остывают, так как отсутствует влага, способная регулировать температурный режим и поддерживать температурный баланс почвы.

Преобладание определенной растительности на тех или иных участках позволяет делать выводы о структуре, состоянии почвы и ее свойствах. Таким образом, проанализировав растительность на участке почвы, можно приблизительно определить, с каким типом почвы мы имеем дело. Если растительный покров на участке почвы редкий, это свидетельствует о невысоком природном плодородии. Высокая густая растительность, состоящая из крепких здоровых и внешне сильных растений, говорит о хорошем состоянии почвы, насыщенности ее питательными веществами. Преобладание в растительном покрове влаголюбивых растений свидетельствует о близком залегании грунтовых вод.

Наиболее благоприятной для всех видов растений является мелкокомковатая, или зернистая структура почвы, когда отдельные твердые почвенные частицы образуют комки диаметром до 8—10 мм. В силу наличия достаточных пространств между отдельными комками такая почва характеризуется хорошей водопроницаемостью, способностью усваивать, накапливать влагу, формировать сильную капиллярную систему, подающую влагу к всасывающим корням растений, а также отличной воздухопроницаемостью и быстрой прогреваемостью солнечными лучами. Рыхлая рассыпчатая структура почвы зависит от глинисто-гумусного сочетания ее различных составных частей, которые возникают в результате жизнедеятельности многочисленных почвенных организмов, смешивании.

От размера твердых почвенных частиц зависит структура почвы и ее основные свойства минеральных и органических частей почвы и "склеивания" их в процессе усвоения микроорганизмами, бактериями и другими представителями биологической среды почвы. В конечном счете целью любого процесса обработки является достижение рыхлой структуры почвы при сохранении ее комплексного состава.

Важным механическим показателем состояния почвы является ее плотность, которая просто определяется опытным путем при любых формах механической обработки. Повышенной плотностью характеризуются некоторые типы солонцовых почв, их практически невозможно копать лопатой, необходимы инструменты, разбивающие их структуру, такие, как лом, кирка, заступ. Плотные почвы трудно обрабатывать, для вскапывания лопатой и разбивания пластов и комьев необходимо значительное усилие. Плотными обычно бывают глинистые почвы и более низкие горизонты суглинистых почв. Рыхлые почвы характеризуются легкостью для обработки, вскапываются лопатой с минимальным усилием, выбранные пласты земли сами рассыпаются на комки и более мелкие структурные комочки. Такой плотностью обычно обладают гумусные и хорошо возделанные почвы.

Сыпучие почвы представляют определенную трудность для обработки, так как при выкапывании ямы или траншеи осыпаются края и стенки, возникает бесформенность. Такая рассыпчатая масса почвы характерна для супесчаных почв.

От структуры почвы зависит такая важная ее характеристика, как почвенная сорбция. Свыше 80 % выпадающих атмосферных осадков попадает при инфильтрации в почву, чтобы усваивать эти огромные естественные количества воды, почва должна в полном объеме выполнять фильтрующие и водоаккумули-рующие функции, то есть обладать хорошей сорбцией.

Под почвенной сорбцией понимают способность почвы поглощать влагу из окружающей среды, накапливать и удерживать ее, а также задерживать и связывать питательные вещества, микроэлементы, соли и другие субстанции в своем составе. В данном случае можно говорить о физически и биологически связанных веществах.

От сорбции почвы зависит и такая ее характеристика, как влаговместимость. Степень влаговместимости показывает, какое количество осадков может быть поглощено, усвоено и позже использовано почвой, а какое окажется избыточным. Избыточное количество осадков, не усвоенное почвой, стекает по ее поверхности и подвергает эрозии пахотный слой. Таким образом, от влаговместимости зависит долговечность целостности почвенного покрова. Наилучшей сорбционной способностью и влаговместимостью характеризуются почвы с достаточно рыхлой пористой зернисто-комковатой структурой, способные удерживать растворяемые водой питательные вещества и преобразовывать их в процессе полноценного обмена веществ в приемлемую для усвоения растениями форму. Песчаные почвы не отличаются хорошей сорбцией, и ценные питательные вещества вымываются, уходя вместе с водой в недоступные для корней растений глубинные слои почвы. В глинистых почвах, напротив, любое перемещение накопленной влаги с растворенными в ней питательными веществами крайне ограниченно, поэтому питание растений и процесс обмена веществ затруднены.

К корням растений влага поступает в результате процесса, обратного инфильтрации или впитыванию влаги. В ходе этого процесса вода из толщи почвы движется в направлении к поверхности по системе тонких волосяных сосудов — капилляров, а сам процесс носит название капиллярного подъема воды. Поднимаясь к верхним слоям почвы, влага поступает в распоряжение корневой системы растений, а частично испаряется с поверхности почвы. Капиллярность почвы также зависит от ее структуры. На песчаных почвах капиллярный подъем через горизонт грунтовых вод сначала идет быстро, но достигает лишь небольшой высоты по сравнению с глинистыми почвами с медленным процессом и более высоким подъемом. Важной характеристикой почвы является ее способность поглощать солнечное тепло. От этого зависит тепловой режим почвы в целом, что влияет на развитие растений, которое происходит в определенных условиях температурного режима. Изменения температурного режима почвы в сторону повышения или понижения могут отрицательно сказаться на прорастании семян и последующем развитии растений.

На способность почвы поглощать тепло влияет целый ряд факторов:

структурный состав почвы: чем больше в почве крупных частиц (песка), тем быстрее она нагревается и меньше тепла требует для достижения определенного температурного показателя;

цвет почвы: темные почвы лучше аккумулируют тепло, так как темная поверхность быстрее нагревается, весной темные почвы быстрее оттаивают;

уровень содержания влаги в почве: сухие почвы нагреваются значительно быстрее, чем влажные, степень прогревания почвы вглубь также выше;

степень насыщенности почвы гумусом и другими органическими субстанциями: гумусные почвы прогреваются лучше и быстрее за счет темного цвета, рыхлой пористой структуры, обеспечивающей теплопроводность, и оптимального содержания влаги в составе почвы.

Следует помнить, что структуру почв можно в значительной степени корректировать, изменять и, порой, кардинально улучшать.

Структурные отдельности имеют некоторое, правда очень отдаленное сходство с кристаллами. Поэтому структурные отдельности подразделяются на следующие три основных типа:

Кубовидный тип, у которого отдельность имеет примерно одинаковые размеры по всем трем измерениям. Отдельности этого типа обычно представлены неправильными многогранниками или изометрическими комочками.

Призмовидный тип, характеризующийся вытянутостью по вертикальной оси

Плитовидный тип, отличающийся сплюснутостью по вертикальной оси.

Важное значение для характеристики структуры почв имеет величина отдельностей.

Тип |

Вид структуры |

Характеристика |

Размеры отдельностей, см |

Кубовидный |

Глыбистая |

Грани и ребра плохо выражены |

Более 5 |

Комковатая |

0,05-5 |

||

Ореховатая |

Грани и ребра хорошо выражены |

0,7-2,0 |

|

Зернистая |

0,05-0,7 |

||

Пылеватая |

0,05 |

||

Призмовидный |

Столбчатая |

Гладкие боковые грани, округлая верхняя граница. Плоская нижняя. |

2-5 |

Призматическая |

Гладкие, часто глянцеватые грани и острые ребра |

1-5 |

|

Плитовидный |

Плитчатая |

Отдельности представлены тонкими прослойками различной плотности и окраски |

3-5 |

Пластинчатая |

Тонкие, не выдержанные по простиранию пластиночки. Утончающиеся к краям |

1-3 |

|

Листовидная |

Тоньше 1 |

Физико-механические свойства почвы

Физико-механические свойства почвы определяют условия их обработки, работы сельскохозяйственных машин, приспособлений и др. К ним относят пластичность, липкость, связность, набухание, усадка, удельное сопротивление, спелость почв.

Пластичность – способность почвы изменять свою форму под влиянием внешней силы и сохранять ее. Обусловливается содержанием иловатой фракции и зависит от влажности почвы. Увеличение содержания в почве обменного натрия повышает ее пластичность, а насыщение почвы катионами кальция и магния, увеличение количества гумуса – снижает. Наибольшей пластичностью характеризуются глины (для глины > 17; суглинка 7 – 17; супеси < 7; песка – 0).

Способность влажной почвы прилипать к другим телам называют липкостью. Прилипание почвы к сельскохозяйственной технике увеличивает тяговое сопротивление и ухудшает качество обработки почвы. Липкость обычно возрастает с увеличением содержания иловатых частичек и уменьшением структурности почвы. Наибольшую липкость имеет глина, песок не прилипает.

Связность – способность почвы противостоять внешним усилиям разъединить почвенные частички. Обусловлена силами сцепления между частичками. Наибольшей связностью обладают глинистые почвы, наименьшей – песчаные. Связность почвы также зависит и от таких факторов, как структурное состояние, гумусированость, влажность. Максимальная связность наблюдается при влажности завядания растений. Содействует увеличению связности насыщение почвы одновалентными катионами. Связность определяет твердость почвы. Почвы с высокой связностью трудно обрабатывать.

Набухание – увеличение объема почвы при увлажнении. Обусловливается сорбцией воды почвенными частичками и гидротацией обменных катионов. Высоким набуханием отличаются глинистые минералы, значительным – органические коллоиды. Повышению набухаемости содействует значительное содержание в почве натрия.

Явление, противоположное набуханию и которое проявляется при высушивании почвы и характеризуется уменьшением объема почвы, называется усадкой. Сильная усадка образует трещины в почве, может вызывать разрыв корней растений, потерю воды за счет испарения.

Удельное сопротивление определяется силами, которые затрачиваются на подрез пласта, его оборот и трение. Наибольшее сопротивление в глинистых почвах. На них затрачивается больше топлива при обработке.

С физико-механическими свойствами почвы связано такое понятие, как спелость почвы. Различают физическую и биологическую спелости почвы.

Физическая спелость – это такое состояние почвы, когда она легко обрабатывается, хорошо крошится на комки разной величины. Именно почву такого состояния и необходимо обрабатывать. Физически неспелая почва прилипает к почвообрабатывающим орудиям, образует глыбы. Физическая спелость определяется влажностью почвы, ее связностью, липкостью.

Биологической спелости почва достигает при максимальной активности микробиологических процессов. Об этом судят по количеству углекислого газа, образующегося в результате их проявления. В период биологической спелости возрастает содержание в почве доступных растениям элементов питания.

Для регулирования общих, физико-механических свойств почвы используют различные приемы: а) агротехнические (правильная обработка почвы с соответствующими приемами, способами, сроками); в) химические (формирование оптимального состава катионов ППК, необходимой реакции путем известкования почвы, применения определенных минеральных удобрений и др.); в) биологические (посев сидератов, многолетних трав, внесение органических удобрений и др.).

Дополнение от Мартыновой Н.А.

Гумус и почвенная структура

О дним

из важных свойств гуминовых веществ

является их способность к оструктуриванию

почвы. Говорят, что структурная почва

– культурная почва. Почвенная структура

– главное, центральное, узловое звено

многих природных процессов, создающее

поровое пространство, в котором

сохраняются вода и питательные вещества,

живет и функционирует почвенная биота.

И. Н. Антипов-Каратаев убедительно

показал, что только при совместной

коагуляции минеральных и органических

коллоидов образуется что-то подобное

почвенному агрегату. Однако лишь

подобное. Загадка устойчивого, не

распадающегося в воде агрегата оставалась

загадкой, пока в 30–50-х гг., В. Р. Вильямс

не обратил внимания на то, что стабильные

почвенные агрегаты возникают в

прикорневой зоне растений. В их

формировании участвуют сами корни и

живущие там микроорганизмы, вырабатывающие

специфическое вещество – свежий

почвенный гумус, который и обладает

свойствами клея, прочно соединяющего

частицы. Причем такой свежий гумус

образуется при недостатке кислорода

или, как говорят, в анаэробных условиях

с помощью почвенных бактерий-анаэробов.

Впоследствии коллегами Вильямса и его

учениками было доказано, что именно

внутри почвенных агрегатов такие условия

и существуют. Другими словами,

микроорганизмы-анаэробы создают

гумус-клей из поступающих в почву

растительных остатков, образуют свежую

органику для соединения минеральных

частиц в устойчивые агрегаты, в которых

они постоянно живут и «работают». Чем

больше природного клея, тем прочнее и

устойчивее почвенные агрегаты, лучше

почвенная структура, выше плодородие.

дним

из важных свойств гуминовых веществ

является их способность к оструктуриванию

почвы. Говорят, что структурная почва

– культурная почва. Почвенная структура

– главное, центральное, узловое звено

многих природных процессов, создающее

поровое пространство, в котором

сохраняются вода и питательные вещества,

живет и функционирует почвенная биота.

И. Н. Антипов-Каратаев убедительно

показал, что только при совместной

коагуляции минеральных и органических

коллоидов образуется что-то подобное

почвенному агрегату. Однако лишь

подобное. Загадка устойчивого, не

распадающегося в воде агрегата оставалась

загадкой, пока в 30–50-х гг., В. Р. Вильямс

не обратил внимания на то, что стабильные

почвенные агрегаты возникают в

прикорневой зоне растений. В их

формировании участвуют сами корни и

живущие там микроорганизмы, вырабатывающие

специфическое вещество – свежий

почвенный гумус, который и обладает

свойствами клея, прочно соединяющего

частицы. Причем такой свежий гумус

образуется при недостатке кислорода

или, как говорят, в анаэробных условиях

с помощью почвенных бактерий-анаэробов.

Впоследствии коллегами Вильямса и его

учениками было доказано, что именно

внутри почвенных агрегатов такие условия

и существуют. Другими словами,

микроорганизмы-анаэробы создают

гумус-клей из поступающих в почву

растительных остатков, образуют свежую

органику для соединения минеральных

частиц в устойчивые агрегаты, в которых

они постоянно живут и «работают». Чем

больше природного клея, тем прочнее и

устойчивее почвенные агрегаты, лучше

почвенная структура, выше плодородие.

а)

б)

Рис. 8. Схема образования водоустойчивого

органо-минерального первичного агрегата

(а) с участием амфифильных

(гидрофобных и гидрофильных) молекул

почвенного органического вещества

(б)

Рис. 9.

Формирование водоустойчивости почвенных

агрегатов

Выделяют три важнейших условия образования устойчивой структуры почвы:

присутствие катионов-коагуляторов (катионы Fe, Аl, Ca);

поступление органических веществ внутрь почвы (корневой отпад, органические удобрения);

наличие локальных анаэробных зон, в которых формируется гидрофобный гумус.

Коагуляция органо-минеральных коллоидов создает микроструктуру почвы и является первопричиной развития аэробной и анаэробной биоты, формирующей почвенное органическое вещество с гидрофобными свойствами, обеспечивающими устойчивость почвенной структуры (рис. 10).

Рис. 10. Схема формирования

структуры почвы [Милановский, Шеин]

Увеличение

гидрофобности

Рис. 11. Обратнофазная

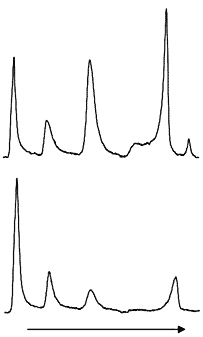

жидкостная хроматография

гумусовых веществ из чернозема (вверху)

и из дерново-подзолистой почвы (внизу)

[Милановский, 2006]

«Свежий» гумус (по В. Р. Вильямсу) – представлен гидрофобными компонентами органического вещества почв, образующимися в анаэробных зонах почвы. Устойчивость почвенной структуры обусловлена кристаллизационными и коагуляционными связями в микроагрегатах и гидрофобным гумусом в макроагрегатах.

Итак, почвенное органическое вещество обладает амфифильными свойствами с доминирующими гидрофобными. Только тогда оно способно формировать зернистую структуру. В составе органического вещества зернистой почвы преобладают компоненты с гидрофобными свойствами, а в слабоагрегированной – с гидрофильными. Классическая, хорошо агрегированная почва – это чернозем. Плохо агрегированная – дерново-подзолистая. На рис. 11 приведены хроматограммы гумусовых веществ из этих почв. Оказалось, что самые большие пики для пробы органического материала из чернозема наблюдались в области гидрофобных веществ. А в состав гумуса дерново-подзолистой почвы входили в основном гидрофильные компоненты. Можно предположить, что свежий гумус и есть гумус с ярко выраженными гидрофобными свойствами. И образуется он в анаэробных условиях внутри агрегатов с помощью постоянно живущих там анаэробных бактерий. По данным ученых-микробиологов, внутри агрегатов совсем иные микроорганизмы, чем на их поверхности, в основном анаэробные.

Модель формирования устойчивого почвенного агрегата сводится к следующему. Амфифильная почвенная органика (рис. 8–10) находится между двумя минеральными частицами. Гидрофильная ее часть присоединяется к гидрофильной же поверхности минерала, а гидрофобные компоненты «сшивают» эти частицы. И хотя по-прежнему действуют силы расклинивающего давления, минеральный агрегат не разрушается. Гидрофобная связь – очень прочная, а проникновение воды в пространство между частицами замедляется за счет гидрофобизации поверхности минеральных частиц. Такой органо-минеральный комплекс и формирует устойчивость почвенного агрегата. Для того чтобы образовалась прочная, не распадающаяся в воде агрегатная структура, обязательны: во-первых, растительные или другие органические вещества, служащие исходным материалом для формирования гумуса; они должны поступать внутрь почвы. Во-вторых, необходимы локальные условия для жизни и деятельности анаэробных микроорганизмов, превращающих растительную органику в амфифильный почвенный гумус с доминирующими гидрофобными свойствами, который и скрепляет минеральные частицы, образуя устойчивый в воде агрегат.

Чаще всего ОВ почвы представлено гелевыми структурами. Предполагается существование следующих типов гелевых структур (рис. 12):

1. Плотные пленки-гели, в которых коллоидные частицы органической и неорганической природы с адсорбированными на них органическими молекулами контактируют между собой, плотно заполняя пространство.

2. Ажурные гелевые структуры, возникающие при непосредственном контакте коллоидных частиц и включающие в свой состав почвенный раствор.

3

Рис. 12. Схемы органо-минеральных гелевых

структур, способных существовать в

почвах:

а – плотный гель;

б – ажурные гелевые

структуры;

в – периодические

коллоидные структуры

При изучении состава почвенных коллоидов обращает на себя внимание факт рассмотрения гумуса как коллоидных частиц. Подобный подход соответствует действительности при изучении гуминовых кислот, находящихся в водном растворе при рН от кислой до слабощелочной. В этом случае они находятся в свернутой, глобулярной конформации. Однако в общем случае нельзя отбрасывать возможность существования макромолекул гумуса, содержащих большое количество полярных групп, в развернутой или частично свернутой конформации. Поэтому необходимо учесть возможность существования в почвах еще нескольких типов коллоидных структур (рис. 13): 1. Студни – тончайшие молекулярные сетки, представленные гомогенными, однофазными системами, в которых органические макромолекулы, находясь в растворе, взаимодействуют между собой, образуя непрерывное пространство. 2. Комбинации студней с коллоидными структурами, образованными коллоидными частицами органической и неорганической природы, т. е. армированных студней.

Рис. 13. Схемы органо-минеральных

коллоидных структур, способных к

существованию в почвах:

а – студень;

б – армированный

студень

Коллоидные структуры способны к существованию в почвах, если макромолекулы гумуса находятся в развернутой или частично свернутой конформации и взаимодействуют между собой. Использование метода малоуглового рассеяния нейтронов позволило выявить фрактальное строение почвенных органо-минеральных коллоидов. В почвах коллоидные частицы располагаются в матрице гумусового студня. Фрактальные свойства возникают в результате трансформации минералов, находящихся в гумусовой матрице с образованием коллоидных частиц, диффузии этих частиц по гумусовой матрице и их закреплении в ней [Федотов, 2007]. Концентрация коллоидных частиц от центра кластера к периферии убывает по степенному закону, что и приводит к фрактальной организации коллоидной составляющей почвы.

Было установлено, что коллоидные частицы во влажных и многих воздушно-сухих почвах находятся на расстоянии друг от друга, что можно объяснить только их стабилизацией в гумусовой молекулярной сетке. Фрактальные характеристики почвенных коллоидных структур в существенной степени определяются условиями их образования и функционирования, а также профилем почвы. Коллоидно-химическая модель почвы предполагает частичное разрушение матрицы студня при обезвоживании за счет перехода части органических макромолекул из развернутого в глобулярное состояние, т. е. появления новых фаз и поверхностей раздела. Как следствие, гетерогенность системы и количество коллоидных частиц в единице объема должны возрастать. В некоторых случаях вновь образующаяся органическая твердая фаза может соединять существующие частицы. Гумус, содержащий большое количество функциональных групп, набухает быстрее и сильнее уменьшает фрактальную размерность коллоидов. Кроме содержания и типа гумуса на изменение фрактальной размерности оказывает влияние солонцеватость почв – содержание обменного натрия. Повышение содержания ионов натрия приводит, возможно, к уменьшению числа связей между макромолекулами, образующими гумусовый студень, и как следствие, к уменьшению прочности гумусовой матрицы.

Почвенная матрица (поверхность твердых частиц) очень развита: от нескольких метров до десятков и сотен в 1 г (9–180 м2/г для почвенной матрицы и 250–500 м2/г для гумуса) – и характеризуется различным спектром по силе кислотных центров. Активные элементы поверхности формируют вокруг себя адсорбционный слой веществ определенным образом, т. е. в определенной закономерности. Сила влияния исходной матрицы распространяется на сотни ангстрем даже через аморфные слои веществ. В почве возможно существование матричных механизмов репликационного синтеза (аналогично синтезу кристаллов), формирование ориентированных слоев адсорбированных веществ в передаче информации от исходной минеральной матрицы к целым агрегатам, объясняющих причины почвенной памяти, тесную взаимосвязь почвы с исходной почвообразующей породой, тесную связь между свойствами минеральной матрицы и адсорбированным на ней гумусом. Электронно-микроскопические исследования показали, что почвенные суспензии представлены одним или несколькими минеральными ядрами, находящимися в гелевой органической оболочке (рис. 14).

З

Рис. 14. Электронно-микроскопическое

изображение минеральных ядер в гелевой

органической оболочке илистой фракции

дерново-подзолистой почвы, увеличение

х 25 000

Т

Рис. 15. Образование дополнительных

кластеров на матрице

27. 29. Общие законы и закономерности географии почв (6241_Вилор Михаил_5; 6211_Николаева Майя_5-).

Законы географии почв.

О закономерностях географического распространения почв на земной поверхности впервые написал В. В. Докучаев в работе «К учению о зонах природы» на примере Русской равнины. К основным законам географии почв относят: закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности; закон фациальности (провинциальности) почв; закон аналогичных топографических рядов; закон вертикальной зональности.

Законы горизонтальной и вертикальной почвенной зональности были сформулированы В. В. Докучаевым в 1899 г. в работе «К учению о зонах природы».

Закон горизонтальной зональности говорит о том, что основные типы почв распространены на равнинах по континентам или в виде широтных почвенных зон (полос), последовательно сменяющих друг друга при изменении широты местности в зависимости от изменения всех важнейших почвообразователей (природных компонентов) от экватора к полюсам, а в России с севера на юг.

Основа зональности — неравномерное поступление солнечной энергии на разных широтах Земли из-за ее шарообразности и кругового вращения. С широтным распределением тепла связано так же распределение влаги, выпадение осадков, а в связи с этим развитие зональных растительных и почвенных спектров.

Наиболее крупные единицы в почвенном покрове Земли — широтные. Они представляют собой совокупности широтных почвенных зон и горных почвенных структур по сходству радиационных и термических условий, вернее, с неравномерным поступлением солнечной энергии на разных широтах. В зависимости от особенностей климата различают арктический, субарктический умеренный, антарктический, субантарктический умеренный, тропический, субтропический умеренный, экваториальный, субэкваториальный умеренный пояса. В Северном полушарии Земли выделены пояса: полярный, бореальный (умеренно холодный), суббореальный (умеренно теплый), субтропический и тропический. Почвенно-биоклиматические поля подразделяют на почвенно-биоклиматические области — совокупности, объединенные по радиационным, термическим условиям и увлажнению, континентальности климата, видам растительности. Например, влажные области с лесным таежным или тундровым растительным покровом, переходные области со степным ксерофитно-лесным растительным покровом, сухие области с полупустынями и пустынями.

Проявление закона широтной зональности выражается также в обособлении внутри поясов на внутриконтинентальных равнинах почвенных зон — территорий с преобладанием одного основного, реже двух типов почв, сопряженных с определенной растительностью. Почвенная зона представляет собой ареал распространения зональных почвенных типов и сопутствующих им интразональных почв. Зональные почвы формируются под зональными растительными сообществами на равнинах, водораздельных возвышенных территориях, на которых на почвообразование не влияют грунтовые воды, а также на территориях, где исключаются застаивание поверхностных вод и приток их со стороны.

В полярном поясе выделяют зону арктических почв Арктики и зону тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв Субарктики. Далее следуют зоны: таежно-лесная с подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами, широколиственных лесов с бурыми лесными почвами, лесостепная с серыми лесными почвами и черноземами, степная со своеобразными степными подтипами черноземов, сухостепная с каштановыми почвами, полупустынная с бурыми полупустынными почвами. В пустынной зоне Средней Азии и Казахстана развиты в основном серо-бурые пустынные и такыровидные, а на песчаных массивах — песчаные пустынные почвы. Для зоны сухих субтропиков Средней Азии характерны сероземы, коричневые почвы, а для зоны влажных субтропиков — красноземы и желтоземы.

Современные исследователи доказали необязательное следование зон параллельно широтам. Например, из-за особенностей увлажнения на океанических окраинах Евразии, в южной половине Северной Америки, в Австралии почвенные зоны распространены почти по меридиальному простиранию. По В. М. Фридланду, почвенные зоны теряют широтно-полосную форму при резком отличии направления изменения увлажнения от направления изменения температурного фактора.

Проявление закона горизонтальной зональности усложняется из-за местных особенностей рельефа, различий в темпах биологического круговорота элементов.

Интразональные почвы — почвы, не типичные для определенных зон, а встречающиеся во многих зонах (например, болотные, пойменные, солонцы, солончаки).

Азональные почвы — это молодые почвы, не успевшие приобрести зональные особенности (формирующиеся на свежем аллювии, элювии плотных пород, примитивные щебнистые, молодые рыхлые на песках и т. д.). По современным представлениям, в почвенном покрове выделяют следующие таксономические единицы.

Для равнинных территорий

1. Почвенно-биоклиматические пояса

2. Почвенно-биоклиматические области

3. Почвенные зоны

4. Почвенные провинции

5. Почвенные округа

6. Почвенные районы

Для горных территорий

1. Почвенно-биоклиматические пояса

2. Почвенно-биоклиматические области

3. Горные почвенные провинции

4. Горные почвенные зоны

Закон фациальности почв проявляется в обособлении внутри почвенных зон почвенных провинций в связи с биоклиматическими различиями по фациальности. Так, с нарастанием океанического влияния или уменьшением континентальности широтно-зональные почвенные спектры приобретают своеобразную природу.

Закон аналогичных топографических рядов действует во всех почвенных зонах в связи с распределением почв по элементам мезо- и микрорельефа. Во всех зонах распределение почв по элементам рельефа имеет аналогичный характер: на возвышенных элементах рельефа залегают автоморфные или зональные почвы, а в понижениях или отрицательных элементах рельефа — генетически подчиненные (полугидроморфные, гидроморфные). На склонах находятся переходные почвы. Этот закон получил особое развитие с проведением крупномасштабных почвенных исследований для землеустройства хозяйств.

Закон вертикальной почвенной зональности, или поясности, гласит, что в горных системах основные типы почв распространены в виде поясов, последовательно сменяющих друг друга с нарастанием абсолютной высоты от подножия гор к вершинам в связи с изменением природных условий. Расположение почвенных типов или структур этой зональности определяется положением горной страны в системе горизонтальных почвенных зон, положением ее по отношению к преобладающему движению воздушных масс, наличием температурных инверсий (стекание масс холодного воздуха по склонам в определенные сезоны и застаивание его в депрессиях). Однако возможны и отклонения в связи с положением склонов относительно движения воздушных масс, экспозицией склонов, температурными инверсиями.

Структуры почвенного покрова.

В. М. Фридланд создал учение о структуре почвенного покрова (СПП), точнее о происхождении, составе, формах почвенных неоднородностей и их агрономическом значении. Эти неоднородности представляют собой своеобразный тип строения почвенного покрова (количество, конфигурация, положение таксономических единиц), то есть однообразные ареалы почвенного покрова. Такие ареалы повторяются в пространстве из-за смены мезо- и микрорельефа, почвообразующих пород и т. д. В результате в каждой местности создаются определенная форма неоднородности и своеобразный рисунок почвенного покрова.

Основы учения о структуре почвенного покрова заложил Н. М. Сибирцев, который ввел понятие почвенной комбинации. С. С. Неуструев разделил комбинации по типам рельефа на две группы: комплексы (связаны с микрорельефом) и сочетания (связаны с мезорельефом и сменой почвообразующих пород). Пример почвенного комплекса: в лесостепи среди типичных черноземов на водоразделах формируются выщелоченные черноземы, а в блюдцеобразных понижениях на водоразделах — лугово-черноземные почвы.

В. М. Фридланд ввел понятие элементарного почвенного ареала (ЭПА) как небольшого участка территории, на котором почвенный покров представлен одним разрядом. По В. М. Фридланду, ЭПА — это первичный компонент почвенного покрова, представляющий почвы какой-либо одной классификационной единицы наиболее низкого ранга, занимающие пространство, окруженное со всех сторон другими элементарными почвенными ареалами или непочвенными образованиями. К наиболее характерным параметрам элементарного почвенного ареала относятся классификационное наименование образующей его почвы, морфология (площадь, степень изрезанности, форма, характер границ), связи с условиями окружающей среды, возраст почв. По форме ЭПА бывают кольцевые, округлые, полосчатые, древовидные, линзовидные, струйчатые и др. Классификационное положение и степень различия в свойствах почв определяют контрастность различных ЭПА, а морфология ареалов и соотношение площадей — их сложность (частоту смены и степень разнообразия), оцениваемую по соотношению зональных и интразональных почв. Степень неоднородности ареала вычисляют как произведение коэффициента сложности и контрастности. С этой целью рассчитывают и коэффициент расчлененности территории по формуле

![]()

где S—длина границы ЭПА, км; А — площадь ЭПА, км2.

При Кр < 2 территории считаются нерасчлененными, при Кр = 2...4 — слаборасчлененными, 4...6 — среднерасчлененными, более 6 — сильнорасчлененными. Почвенные комбинации с тесными генетическими связями называют почвенными цепями, а с ослабленной или отсутствующей связью — почвенными рядами.

Среди почвенных цепей различают: сочетания — контрастные мезокомбинации; вариации — чередование мезокомбинаций или ареалов контрастных почв (слабоповерхностно-подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые и поверхностно-подзолистые слабоиллювиально-железисто-гумусовые почвы). В почвенных рядах выделяют мозаики (контрастные мезокомбинации) и ташеты (слабоконтрастные мезокомбинации), существование которых обусловлено неоднородностью почвообразующих пород, при этом компоненты почвенного покрова не имеют генетической связи.

На почвенных картах ареалы неоднородного почвенного покрова показывают в виде почвенных пятнистостей, комплексов и сочетаний.

Пятнистость — неоднородность почвенного покрова, при которой на расстоянии нескольких метров или десятков метров чередуются сравнительно близкие почвы (например, дерново-неглубокоподзолистые и дерново-глубокоподзолистые), относящиеся к одному подтипу. Границы между почвами выражены слабо, хозяйственные различия незначительны.

Комплексы — чередование мелких пятен почв разных типов, реже подтипов (например, солонцы или солончаки среди каштановых почв, черноземов, болотные почвы среди подзолистых почв), связанных в основном с элементами микрорельефа. Хозяйственное использование компонентов комплекса зависит от их свойств.

Сочетания — неоднородность почвенного покрова, при которой почвы меняются в связи с изменением- мезорельефа или закономерной сменой почвообразующих пород. Контуры, отражающие комплексность или пятнистый характер, должны содержать не более трех почвенных компонентов.

Основные уровни системы структуры почвенного покрова: ЭПА, микроструктура, мезоструктура, почвенный район, почвенный округ, страна.

Уровни системы зонально-провинциального расчленения почвенного покрова: провинция (фация), подзона, зона, область, пояс.

При землеустройстве необходимо учитывать структуру почвенного покрова, так как она существенно влияет на организацию сельскохозяйственного производства в зависимости от ее системы. Все мероприятия по улучшению почв направлены на разработку мер по снижению контрастности и сложности СПП для выравнивания свойств почв, а следовательно, и их плодородия; совершенствование организации территории, размещение сельскохозяйственных угодий, различных типов севооборотов на более однородных по почвенному покрову территориях; устранение неблагоприятных воздействий, определяемых разными механизмами перемещения веществ между компонентами почвенного покрова. Выбор севооборотов, размещение полей в севооборотных массивах, выбор мест под сады, создание культурных сенокосов и пастбищ, выявление территорий, на которых необходимы различные мелиорации, правильное использование удобрений, проведение дифференцированной агротехники и т. д. возможны лишь при изучении структуры почвенного покрова, правильном учете степени его неоднородности.

Классификация, номенклатура и диагностика почв

Классификация почв является наиболее сложной и важной теоретической проблемой, так как она должна упорядочить связь между почвами, выявить закономерности распространения и управления ими. Первичная основа систематики была заложена В. В. Докучаевым. В ее развитие большой вклад внесли Е. Н. Иванова, А. Н. Розанов, Ф. М. Фридланд, В. А. Ковда, Е. В. Лобова и др. Систематика определяет качественные и количественные различия между почвами и на основе имеющейся информации о почвах формирует логический перечень почв для создания номенклатуры и классификации почв. Классификация почв представляет собой объединение почв в группы по генезису, происхождению, строению, свойствам и плодородию. Она разрабатывает принципы классификации, систему таксонометрических единиц, диагностику почв.

В истории развития учения о классификации почв выделяют три этапа:

1) додокучаевский, с геолого-петрографическими, химическими и физическими принципами классификации, названными агрогеологическими, так как почва рассматривалась лишь как продукт выветривания горных пород и учитывались только литологические особенности;

2) докучаевский, с генетическим подходом при классификации почв (В. В. Докучаев, Н. М. Сибирцев, К. Д. Глинка и др.), когда почва рассматривалась как естественно-историческое тело, развивающееся под влиянием всех факторов почвообразования, и учитывались почвообразовательные процессы, приводящие к формированию почв, связанных между собой в генетические группы и ряды, а также главные свойства, в которых проявляются эти почвообразовательные процессы;

3) современный (с 50-х годов XX в.), когда окончательно была установлена система таксономических единиц и диагностических показателей с полным учетом режимов почвообразования и экологических условий.

Под таксономической единицей (таксоном) понимают почвенную единицу, определяющую последовательность учета генетических характеристик и точность установления места почвы в классификационной системе. Базовая классификация почв разработана учеными Почвенного института им. В. В. Докучаева. Она обобщена в работе «Классификация и диагностика почв СССР» (1977). В ней дается диагностика 180 типов почв на основе системы таксономических единиц. Типы почв сгруппированы по зонально-экологическим группам с определенным типом растительности, суммой температур почвы на глубине 20 см от поверхности, длительностью замерзания, коэффициентом их увлажнения.

Новая «Классификация почв России», изданная в 2004 г., является профильно-генетической и основана на строении почвенного профиля и его свойствах.

Генетический почвенный тип является главной таксономической единицей. Понятие о типе почвообразования введено П. С. Коссовичем, а точно установлено и развито В. В. Докучаевым, В. Р. Вильямсом, К. Д. Глинкой, К. К. Гедройцем и др. Это суммарное понятие о группе почв или ряде конкретных почв. В один тип объединяют почвы, развивающиеся в одинаковых природных условиях и характеризующиеся ярким проявлением основного почвообразовательного процесса, однотипностью поступления и трансформации органического вещества, минеральной массы, процессов миграции и аккумуляции вещества, почвенных режимов в целом, сходством строения почвенного профиля, характером мероприятий по воспроизводству их плодородия. К почвенным типам относят: подзолистые, бурые лесные, серые лесные почвы, черноземы, каштановые, бурые полупустынные почвы, красноземы, желтоземы, солончаки, солонцы, солоди.

Генетические типы почв подразделяют на подтипы, роды, виды, разновидности и разряды, а также на генетические ряды — автоморфный, полугидроморфный, гидроморфный и пойменно-аллювиальный.

Подтипы — это группы почв, представляющие собой переходные почвенные образования между типами почв. В них из-за смены провинциальных природных условий общие признаки почвенного типа дополняются особыми чертами в их профиле. Появление подтипов обусловлено наложением дополнительного процесса почвообразования (например, чернозем оподзоленный, выщелоченный, обыкновенный), спецификой положения в пределах почвенной зоны (чернозем южный), существенной динамикой основного признака типа (темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые почвы). По сумме активных температур почвы (более 10 °С) на глубине 20 см и продолжительности отрицательных температур на той же глубине почвы делят на фациальные подтипы: теплые промерзающие, умеренно-холодные длительно промерзающие, холодные длительно промерзающие.

Роды выделяют в пределах подтипа для выявления наиболее важных местных особенностей почвообразования, связанных со свойствами почвообразующих пород, составом и глубиной залегания грунтовых вод, наличием реликтовых признаков, антропогенных характеристик почвообразования.

Виды выделяют в пределах рода. В виды объединяют группы почв, различающиеся по степени развития основного почвообразовательного процесса, проявляющегося в мощности горизонтов, интенсивности накопления гумуса, карбонатов, легкорастворимых солей (мало-, средне- и многогумусовые черноземы; слабо-, средне- и сильноподзолистые почвы и др.). Виды выделяют и по степени эродированности, окультуренности и другим признакам.

Разновидности выделяют в пределах вида. Они отражают различия почв по гранулометрическому составу верхних почвенных горизонтов (рыхлопесчаные, связнопесчаные, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые, тяжелосуглинистые, глинистые).

Разряды — группы почв, формирующиеся на однородных в генетическом отношении почвообразующих породах разного происхождения и петрографического состава (на граните, известняке, аллювии, моренных отложениях и др.).

Российская классификация почв является генетической, отражающей их морфологические, экологические и эволюционные особенности. Она построена на логически обоснованной системе таксономических единиц.

Номенклатура почв — перечень, совокупность наименований и терминов почв в соответствии с их классификационным положением и свойствами. В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев в основу номенклатуры положили народные названия по окраске, которые отражали наиболее характерные свойства почв. Так, были введены типы — подзол, чернозем, краснозем и др. Затем были введены типы — сероземы, желтоземы, каштановые и коричневые почвы. Позднее из-за сходства окраски верхних горизонтов стали добавлять в названии и краткую экологическую характеристику условий формирования типа (бурые лесные, бурые полупустынные). Для арктических, тундровых, луговых и болотных почв в основу названия положены преимущественно экологические условия. Часть почвенных типов (торфяно-глеевые, перегнойно-карбонатные, солонец, солончак, солодь и др.) названы в соответствии со своеобразием их верхних почвенных горизонтов.

Для определения подтипов выделяют центральный подтип, который называют обыкновенным, или типичным, а затем переходные по дополнительным процессам (чернозем выщелоченный, оподзоленный), окраске (светло-серые, темно-серые), положению внутри зоны (чернозем южный).

При выделении родов определяют характерные или реликтовые свойства почв (солонцеватые, осолоделые, солончаковые, остаточно-луговые, остаточно-карбонатные и др.). Виды выделяют по мощности, количеству гумуса, характеру и глубине вскипания, выраженности оподзоленности и пр. Номенклатура разновидностей основывается на гранулометрическом составе, а номенклатура разрядов — на литологии почвообразующих пород. В полном названии почвы приводят характеристики всех таксонов. Например, чернозем (тип) обыкновенный (подтип) солонцеватый (род), среднегумусный среднемощный (видовые термины) легкосуглинистый (разновидность) на лёссе (разряд).

По Л. Б. Богатыреву и др., диагностика почв — процесс описания почв в соответствии с определенными правилами в целях их систематического определения.