- •А.И. Тихонов информационно-измерительная техника и электроника

- •Оглавление

- •Глава 1. Электроника – основа построения устройств информационно-измерительной техники 8

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника 177

- •Введение

- •Определение

- •1.1.1. Энергетические зоны и физические основы собственной электропроводности полупроводников

- •1.1.2. Электропроводность собственного полупроводника

- •1.1.3. Электропроводность примесных полупроводников

- •1.2. Полупроводниковые диоды и их типы

- •1.2.1. Диоды Шоттки на основе контакта «металл-полупроводник»

- •1.2.2. Выпрямительные диоды

- •1.2.3. Импульсные диоды

- •1.2.4. Варикапы

- •1.2.5. Стабилитроны

- •1.2.6. Высокочастотные диоды и диоды Шоттки

- •1.2.7. Туннельные и обращенные диоды

- •1.3. Оптоэлектронные приборы

- •1.3.1. Фоторезисторы

- •1.3.2. Фотодиоды

- •1.3.3. Светоизлучающие диоды

- •1.3.4. Оптроны

- •1.4. Полупроводниковые приборы без р-n перехода

- •1.4.1. Терморезисторы

- •1.4.2 Варисторы

- •1.4.3. Тензорезисторы

- •1.4.4. Магниторезисторы

- •1.4.5. Холлотроны (датчики Холла)

- •1.5. Биполярные транзисторы

- •1.6. Полевые транзисторы

- •1.7. Тиристоры и их применение в устройствах информационно-измерительной техники и электроснабжения

- •2. Усилители переменного и постоянного тока

- •2.1. Классификация и основные параметры электронных усилителей

- •2.1.1. Классификация эу

- •2.1.2. Параметры эу

- •2.2. Усилительный каскад (ук) на биполярных транзисторах

- •2.2.1. Три схемы включения бпт на ук

- •2.2.2. Принцип работы усилителя на бпт

- •2.2.3. Рабочий режим и элементы схемы

- •2.2.4. Основные статические и динамические параметры

- •2.3. Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •2.3.1. Три схемы включения и расчетные параметры

- •2.3.2. Сравнительные данные ук на пт и бпт

- •2.3.3. Применение полевых транзисторов в качестве управляемых ключей и сопротивлений

- •2.4. Усилители с обратными связями

- •2.4.1. Виды обратных связей

- •2.4.2. Усилители напряжения, тока и мощности

- •1. Усилители класса а

- •2. Кпд усилителя класса в

- •3. Практические критерии отличия усилителей

- •2.4.3. Схема оос по напряжению

- •2.4.4. Эмиттерный повторитель

- •2.5. Усилители постоянного тока

- •2.5.1. Требования к усилителям постоянного тока и основные понятия

- •2.5.2. Дифференциальные усилители

- •2.5.3 Операционные усилители

- •2.5.4. Практическое применение операционных усилителей в аналоговых устройствах иит Неинвертирующий усилитель

- •Инвертирующий оу

- •3. Дискретные (импульсные) устройства

- •3.1. Основные параметры импульсных сигналов

- •3.2. Электронные ключи и формирователи импульсов

- •3.3. Компараторы и триггеры на оу и бпт

- •3.4. Импульсные генераторы на оу

- •3.5. Логические элементы

- •4. Элементы интегральной электроники-основа построения современных устройств иит

- •4.1. Комбинационные логические схемы

- •4.2. Счётчики и регистры

- •4.3. Запоминающие устройства

- •4.4. Преобразователи кодов

- •4.5. Элементы индикации

- •Тестовые задания по электронике для самопроверки

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника

- •1. Средства измерений

- •1.1. Измерения. Основные понятия метрологии. Классификация средств измерений

- •Основные понятия и определения

- •Измерение. Измеряемые величины

- •Физическая величина. Единица физической величины

- •Системы единиц физических величин

- •Меры и наборы мер

- •Измерительные приборы

- •1.2. Виды и методы измерений

- •1.2.1. Классификация видов измерений

- •Виды измерений

- •1.2.2. Обзор методов измерений

- •1.2.3. Методы измерений и их классификация

- •Методы измерений

- •1.3. Основные погрешности измерений

- •Абсолютные и относительные погрешности

- •Погрешности инструментальные и методические, отсчитывания и установки

- •Понятие точности

- •2. Измерительные преобразователи

- •2.1. Измерительная цепь и ее элементы

- •2.2. Простейшие измерительные преобразователи тока и напряжения

- •2.2.1. Шунты

- •2.2.2. Добавочные сопротивления

- •2.2.3. Дополнительные измерительные преобразователи

- •2.3. Измерительные трансформаторы напряжения и тока

- •3. Аналоговые электромеханические приборы Общие сведения

- •Отсчетное устройство аналоговых эип.

- •3.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •3.2. Приборы электромагнитной систем

- •3.3. Приборы электродинамической системы

- •3.4. Приборы индукционной системы Общие сведения

- •3.5. Приборы детекторной системы Амперметры и вольтметры выпрямительной системы.

- •3.6. Приборы термоэлектрической системы

- •3.7. Приборы электростатической системы

- •4. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы

- •Аналоговые электронные вольтметры Общие сведения

- •Основные узлы аналоговых электронных вольтметров переменного тока

- •Преобразователи амплитудного значения

- •Преобразователи средневыпрямленного значения.

- •4.1. Классификация электронных измерительных приборов

- •4.2. Стрелочные измерительные приборы

- •4.3. Цифровые электронные приборы

- •4.3.1. Цифровые вольтметры

- •Цв прямого преобразования

- •Цифровой вольтметр постоянного тока с времяимпульсным преобразованием

- •Цифровой вольтметр времяимпульсного преобразования с двойным интегрированием

- •4.3.2. Цифровые амперметры и омметры Цифровые амперметры

- •Цифровые омметры

- •4.3.3. Цифровые ваттметры и счетчики электрической энергии

- •Принцип перемножения с помощью шим-аим

- •Импульсный интегратор (ии)

- •4.3.4. Частотомеры-периодомеры Методы измерения частоты

- •Методы измерения периода

- •5. Электронно-лучевые осциллографы

- •Применение электронного осциллографа для измерений

- •6. Измерительные приборы промышленной электроники

- •7. Информационно-измерительные системы

- •Тестовые задания по информационно-измерительной технике

- •Заключение

- •Библиографический список к первой главе

- •Библиографический список ко второй главе

- •Анатолий Иванович Тихонов, канд. Техн. Наук, доцент информационно-измерительная техника и электроника

Применение электронного осциллографа для измерений

Измерение напряжения

Измерение напряжения осциллографом проводится при помощи калибратора амплитуды. Для этого исследуемое напряжение подается на вход Y. При помощи ручек смещения изображения по вертикали и горизонтали сигнал совмещают с делениями шкалы и измеряют размах изображения по вертикали в делениях.

Величина исследуемого сигнала в вольтах будет равна произведению измеренной величины изображения в делениях, умноженной на цифровую отметку переключателя калибратора амплитуды.

Измерение временных интервалов и частоты

Измеряемый временной интервал определяется произведением двух величин: длины измеряемого интервала на экране по горизонтали в делениях и значения величины времени на деление в данном положении переключателя калибратора длительности.

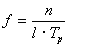

Частоту сигнала можно определять двумя способами. По первому способу частота сигнала определяется как обратная величина периода f=1/T. Для этого на экране осциллографа по горизонтали подсчитывают расстояние l в делениях целого числа n периодов сигнала. Затем определяют длительность развертки Tp по оцифрованной отметке переключателя калибратора длительности. Тогда искомая частота сигнала

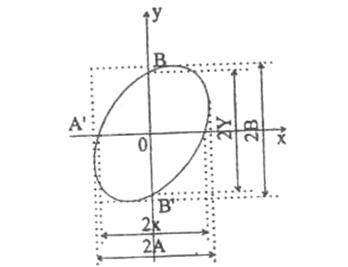

Во втором способе измерения частоты синусоидального напряжения используется метод сравнения неизвестной частоты с известной. Этот способ является наиболее простым и точным способом измерения частоты. В нем неизвестная частота определяется по фигурам Лиссажу. Они получаются путем подачи на одну пару пластин напряжения неизвестной частоты fx, а на другую пару - подачи напряжения известной частоты fo. Фигуры будут неподвижны, если отношение сравниваемых частот равно отношению целых чисел. Чтобы определить это отношение, нужно сосчитать число пересечений вертикальной и горизонтальной линий с полученной фигурой и взять их отношение. При этом число пересечений фигуры с горизонтальной линией Мх характеризует частоту вертикально отклоняющего напряжения fx и наоборот:

Этот способ позволяет измерить частоту с высокой точностью. Погрешность измерения в основном определяется погрешностью задания частоты образцового генератора.

Измерение фазы

Сдвиг по фазе между двумя синусоидальными напряжениями одинаковой частоты можно измерить методом эллипса. Для этого одно из исследуемых напряжений подается на вход «Y», а другое на вход «X» осциллографа. Если напряжения U1 и U2 соответственно равны: U1=Um1sinωt и U2=Um2sin(ωt-φ), то движение луча по вертикали и горизонтали определяется зависимостями

X=A sinωt, Y=B sin(ωt-φ),

где А и В – максимальные отклонения по соответствующим осям, зависящие от величин амплитуд поданных напряжений и коэффициентов усиления соответствующих каналов усилителей.

После преобразования последних выражений получим уравнение эллипса:

![]() .

.

Для

φ = 0ْ

или

180ْ

уравнение

эллипса примет вид

![]() .

.

В это случае на экране наблюдается прямая линия с углом наклона к горизонтальной оси.

Найдем точки пересечения эллипса с координатными осями:

при

Х=0 Y=![]() ,

при Y=0

X=

,

при Y=0

X=![]() .

.

Отсюда

сдвиг по фазе:

![]() .

.

Из полученных выражений видно, что дня нахождения неизвестного сдвига по фазе двух синусоидальных напряжений достаточно измерить величины X и Л или Y и В (рис. 63). Недостатком данного метода является малая точность, обусловленная влиянием на результат измерения: а) погрешности от асимметрии каналов; б) погрешности, вызванной неточностью линейных измерений, резко возрастающей при углах, близких к ±90°; в) погрешности из-за нелинейных искажений. К недостаткам метода эллипса следует отнести также двузначность результатов измерений.

Особенностью электронных приборов для измерения неэлектрических величин (НЭВ) является обязательное наличие измерительного преобразователя (ИП) неэлектрической величины в электрическую. Измеряемая НЭВ Х преобразуется в электрическую величину Y, измеряемую электрическим измерительным устройством (ЭИУ), (рис. 64). При этом ЭИУ может быть аналоговым или цифровым прибором, а его шкала градуируется в единицах неэлектрической величины Х. Такие преобразователи измеряемой НЭВ в электрическую величину (ЭВ) принято называть датчиками.

Рис. 63. Эллипс, получаемый на экране ЭЛТ.