- •А.И. Тихонов информационно-измерительная техника и электроника

- •Оглавление

- •Глава 1. Электроника – основа построения устройств информационно-измерительной техники 8

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника 177

- •Введение

- •Определение

- •1.1.1. Энергетические зоны и физические основы собственной электропроводности полупроводников

- •1.1.2. Электропроводность собственного полупроводника

- •1.1.3. Электропроводность примесных полупроводников

- •1.2. Полупроводниковые диоды и их типы

- •1.2.1. Диоды Шоттки на основе контакта «металл-полупроводник»

- •1.2.2. Выпрямительные диоды

- •1.2.3. Импульсные диоды

- •1.2.4. Варикапы

- •1.2.5. Стабилитроны

- •1.2.6. Высокочастотные диоды и диоды Шоттки

- •1.2.7. Туннельные и обращенные диоды

- •1.3. Оптоэлектронные приборы

- •1.3.1. Фоторезисторы

- •1.3.2. Фотодиоды

- •1.3.3. Светоизлучающие диоды

- •1.3.4. Оптроны

- •1.4. Полупроводниковые приборы без р-n перехода

- •1.4.1. Терморезисторы

- •1.4.2 Варисторы

- •1.4.3. Тензорезисторы

- •1.4.4. Магниторезисторы

- •1.4.5. Холлотроны (датчики Холла)

- •1.5. Биполярные транзисторы

- •1.6. Полевые транзисторы

- •1.7. Тиристоры и их применение в устройствах информационно-измерительной техники и электроснабжения

- •2. Усилители переменного и постоянного тока

- •2.1. Классификация и основные параметры электронных усилителей

- •2.1.1. Классификация эу

- •2.1.2. Параметры эу

- •2.2. Усилительный каскад (ук) на биполярных транзисторах

- •2.2.1. Три схемы включения бпт на ук

- •2.2.2. Принцип работы усилителя на бпт

- •2.2.3. Рабочий режим и элементы схемы

- •2.2.4. Основные статические и динамические параметры

- •2.3. Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •2.3.1. Три схемы включения и расчетные параметры

- •2.3.2. Сравнительные данные ук на пт и бпт

- •2.3.3. Применение полевых транзисторов в качестве управляемых ключей и сопротивлений

- •2.4. Усилители с обратными связями

- •2.4.1. Виды обратных связей

- •2.4.2. Усилители напряжения, тока и мощности

- •1. Усилители класса а

- •2. Кпд усилителя класса в

- •3. Практические критерии отличия усилителей

- •2.4.3. Схема оос по напряжению

- •2.4.4. Эмиттерный повторитель

- •2.5. Усилители постоянного тока

- •2.5.1. Требования к усилителям постоянного тока и основные понятия

- •2.5.2. Дифференциальные усилители

- •2.5.3 Операционные усилители

- •2.5.4. Практическое применение операционных усилителей в аналоговых устройствах иит Неинвертирующий усилитель

- •Инвертирующий оу

- •3. Дискретные (импульсные) устройства

- •3.1. Основные параметры импульсных сигналов

- •3.2. Электронные ключи и формирователи импульсов

- •3.3. Компараторы и триггеры на оу и бпт

- •3.4. Импульсные генераторы на оу

- •3.5. Логические элементы

- •4. Элементы интегральной электроники-основа построения современных устройств иит

- •4.1. Комбинационные логические схемы

- •4.2. Счётчики и регистры

- •4.3. Запоминающие устройства

- •4.4. Преобразователи кодов

- •4.5. Элементы индикации

- •Тестовые задания по электронике для самопроверки

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника

- •1. Средства измерений

- •1.1. Измерения. Основные понятия метрологии. Классификация средств измерений

- •Основные понятия и определения

- •Измерение. Измеряемые величины

- •Физическая величина. Единица физической величины

- •Системы единиц физических величин

- •Меры и наборы мер

- •Измерительные приборы

- •1.2. Виды и методы измерений

- •1.2.1. Классификация видов измерений

- •Виды измерений

- •1.2.2. Обзор методов измерений

- •1.2.3. Методы измерений и их классификация

- •Методы измерений

- •1.3. Основные погрешности измерений

- •Абсолютные и относительные погрешности

- •Погрешности инструментальные и методические, отсчитывания и установки

- •Понятие точности

- •2. Измерительные преобразователи

- •2.1. Измерительная цепь и ее элементы

- •2.2. Простейшие измерительные преобразователи тока и напряжения

- •2.2.1. Шунты

- •2.2.2. Добавочные сопротивления

- •2.2.3. Дополнительные измерительные преобразователи

- •2.3. Измерительные трансформаторы напряжения и тока

- •3. Аналоговые электромеханические приборы Общие сведения

- •Отсчетное устройство аналоговых эип.

- •3.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •3.2. Приборы электромагнитной систем

- •3.3. Приборы электродинамической системы

- •3.4. Приборы индукционной системы Общие сведения

- •3.5. Приборы детекторной системы Амперметры и вольтметры выпрямительной системы.

- •3.6. Приборы термоэлектрической системы

- •3.7. Приборы электростатической системы

- •4. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы

- •Аналоговые электронные вольтметры Общие сведения

- •Основные узлы аналоговых электронных вольтметров переменного тока

- •Преобразователи амплитудного значения

- •Преобразователи средневыпрямленного значения.

- •4.1. Классификация электронных измерительных приборов

- •4.2. Стрелочные измерительные приборы

- •4.3. Цифровые электронные приборы

- •4.3.1. Цифровые вольтметры

- •Цв прямого преобразования

- •Цифровой вольтметр постоянного тока с времяимпульсным преобразованием

- •Цифровой вольтметр времяимпульсного преобразования с двойным интегрированием

- •4.3.2. Цифровые амперметры и омметры Цифровые амперметры

- •Цифровые омметры

- •4.3.3. Цифровые ваттметры и счетчики электрической энергии

- •Принцип перемножения с помощью шим-аим

- •Импульсный интегратор (ии)

- •4.3.4. Частотомеры-периодомеры Методы измерения частоты

- •Методы измерения периода

- •5. Электронно-лучевые осциллографы

- •Применение электронного осциллографа для измерений

- •6. Измерительные приборы промышленной электроники

- •7. Информационно-измерительные системы

- •Тестовые задания по информационно-измерительной технике

- •Заключение

- •Библиографический список к первой главе

- •Библиографический список ко второй главе

- •Анатолий Иванович Тихонов, канд. Техн. Наук, доцент информационно-измерительная техника и электроника

1.1.2. Электропроводность собственного полупроводника

Количественная

оценка электропроводности в полупроводниках

и, в частности, в собственном полупроводнике,

основана на статистике Ферми-Дирака

(Э.Ферми – итал., 1901–1954; П.Дирак – англ.,

1902–1984), устанавливающей закон распределения

носителей заряда по уровням в ВЗ и ЗП

при данной температуре. Согласно этой

статистике, функция Ферми-Дирака

![]() характеризует вероятность заполнения

энергетических уровней частицами

(электронами), которая фактически

эквивалентна среднему числу этих частиц

в уровнях

характеризует вероятность заполнения

энергетических уровней частицами

(электронами), которая фактически

эквивалентна среднему числу этих частиц

в уровнях

![]() ,

т. е.

,

т. е.

(2)

(2)

где k=1,38·10-23Дж/К = 8,62·10-5эВ/К – постоянная Больцмана (Л. Больцман – австр., 1844-1906); Т – температура, К; – энергия уровня Ферми; кТ – величина, характеризующая среднее значение энергии теплового движения электронов, которая при комнатной температуре (условно при 300К)

![]()

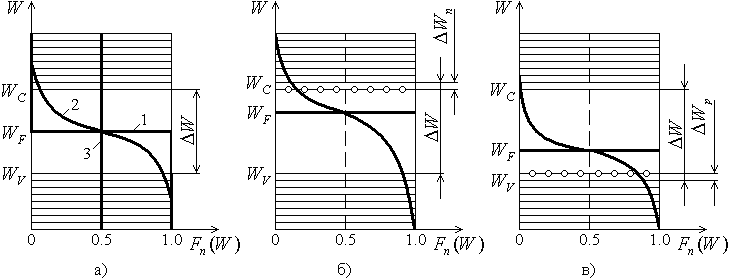

Это распределение в случае собственного полупроводника, которое для наглядности совмещено со схемой энергетических зон, показано на рис. 3,а.

Из

рисунка видно, что при Т=0К функция

![]() ,

т. е. все уровни ВЗ полностью заполнены

с вероятностью, равной единице, в то

время как вероятность заполнения любого

уровня ЗП

,

т. е. все уровни ВЗ полностью заполнены

с вероятностью, равной единице, в то

время как вероятность заполнения любого

уровня ЗП

![]() (прямые 1), что соответствует об отсутствии

проводимости кристалла [8].

(прямые 1), что соответствует об отсутствии

проводимости кристалла [8].

При

комнатной температуре (Т≈300К)

за счет термогенерации носителей и их

переброса из ВЗ в ЗП функция

![]() ,

а

,

а

![]() и появляется электропроводность (кривая

2). При дальнейшем повышении температуры

(

и появляется электропроводность (кривая

2). При дальнейшем повышении температуры

(![]() )

вероятность любого разрешенного уровня

стремится к величине

)

вероятность любого разрешенного уровня

стремится к величине

![]() (прямая 3).

(прямая 3).

Рис. 3. Зонная модель и функция Ферми-Дирака в полупроводниках а – собственном; б – примесном n-типа; в – примесном p-типа

Из

(2) следует, что при

![]() функция Ферми-Дирака

функция Ферми-Дирака

![]() (3)

(3)

т.е. становится очевидным определение уровня Ферми как энергетического уровня, для которого при любой температуре вероятность занятия (или незанятия) его электронами составляет 0,5, т. е. 50 %.

Положив

в (2)

![]() ,

получим

,

получим

![]() (4)

(4)

где – ширина запрещенной зоны.

Для количественной оценки электропроводности необходимо знать полное число электронов в зоне проводимости, т. е. их концентрацию. Теоретический анализ собственной электропроводности полупроводников показывает, что при термическом возбуждении в кристалле при постоянной температуре устанавливается статическое равновесие между числом переходов электронов в ЗП (генерацией пар электрон-дырка) и числом обратных переходов электронов в ВЗ (рекомбинацией носителей) [9]. При этом установившаяся равновесная концентрация электронов n в ЗП и дырок p в ВЗ характеризуется известным уравнением действующих масс:

![]() (5)

(5)

где

![]() – концентрации электронов и дырок в

чистом (собственном) полупроводнике;

– концентрации электронов и дырок в

чистом (собственном) полупроводнике;

![]() и

и

![]() – соответственно эффективные плотности

энергетических уровней в зонах

проводимости и валентной, которые

примерно равны в германии 5·1019см

= 5·1025м-3; в кремнии

2·1019см-3 = 2·1025м-3.

– соответственно эффективные плотности

энергетических уровней в зонах

проводимости и валентной, которые

примерно равны в германии 5·1019см

= 5·1025м-3; в кремнии

2·1019см-3 = 2·1025м-3.

Из соотношения (5) получим выражение для собственной концентрации носителей

![]() (6)

(6)

Подставляя значение и в (6), получим уравнения, определяющие собственные концентрации носителей заряда в германии и кремнии:

![]() (7)

(7)

![]() (8)

(8)

При

комнатной температуре

![]()

![]() .

.

Таким образом, собственная концентрация носителей, от которой зависит электропроводность, определяется шириной ЗЗ и температурой.

При

отсутствии внешнего электрического

поля никаких токов в полупроводнике

нет, и он остается электронейтральным,

так как все направления теплового

движения носителей зарядов равновероятны

[8]. Напротив, под действием приложенного

электрического поля хаотическое тепловое

движение электронов и дырок приобретает

упорядоченное взаимнопротивоположное

направление вдоль поля. Возникает общий,

так называемый, дрейфовый ток (ток

проводимости), плотность j

которого равна сумме электронной

![]() и дырочной

и дырочной

![]() составляющих

составляющих

![]() (9)

(9)

Перемещение

подвижных носителей под действием

приложенного внешнего напряжения

сопровождается многочисленными

столкновениями их с атомами кристаллической

решетки. В промежутках между столкновениями

электроны приобретают энергию от

электрического поля, а при столкновении

ее теряют. В результате электрон движется

с некоторой средней скоростью

![]() ,

пропорциональной напряженности

электрического поля Е:

,

пропорциональной напряженности

электрического поля Е:

![]() (10)

(10)

где

![]() - подвижность электрона (аналогично

- подвижность электрона (аналогично

![]() - подвижность дырки), равная средней

скорости, приобретаемой носителем

заряда в электрическом поле с единичной

напряженностью Е [8,10]. Для германия

- подвижность дырки), равная средней

скорости, приобретаемой носителем

заряда в электрическом поле с единичной

напряженностью Е [8,10]. Для германия

![]() ,

,

![]() ,

а для кремния

,

а для кремния

![]() ,

,

![]() .

.

Аналогично для дырок:

![]() (11)

(11)

В соответствии с [2,8,9] плотность тока j равна общему заряду q электронов в единице объема с концентрацией n, проходящему через единичное сечение проводника. Поэтому с учетом (10) и (11) имеем для электронной и дырочной составляющих плотности:

![]() (12)

(12)

![]() (13)

(13)

Кроме того, в соответствии с законом Ома плотность тока определяется

![]() (14)

(14)

где

![]() и

и

![]() – соответственно удельные электропроводность

и сопротивление.

– соответственно удельные электропроводность

и сопротивление.

Из выражений (9), (12), (13) и (14) следует, что общая плотность дрейфового тока и удельная электропроводность определяются как

![]() (15)

(15)

![]() (16)

(16)

Для

собственного полупроводника

![]() и тогда

и тогда

![]() (17)

(17)

![]() (18)

(18)

Подставляя

в (18)

![]() из уравнения (6), получаем окончательное

выражение для собственной электропроводности

полупроводника

из уравнения (6), получаем окончательное

выражение для собственной электропроводности

полупроводника

![]() (19)

(19)

где

![]() .

.

Соответственно для удельного сопротивления имеем:

![]() (20)

(20)

где

![]() .

.

Таким образом, электропроводность собственного полупроводника зависит от концентрации носителей зарядов, их подвижности и температуры. Чем выше температура, тем удельная электропроводность выше, причем, эта зависимость носит экспоненциальный характер [11].