- •А.И. Тихонов информационно-измерительная техника и электроника

- •Оглавление

- •Глава 1. Электроника – основа построения устройств информационно-измерительной техники 8

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника 177

- •Введение

- •Определение

- •1.1.1. Энергетические зоны и физические основы собственной электропроводности полупроводников

- •1.1.2. Электропроводность собственного полупроводника

- •1.1.3. Электропроводность примесных полупроводников

- •1.2. Полупроводниковые диоды и их типы

- •1.2.1. Диоды Шоттки на основе контакта «металл-полупроводник»

- •1.2.2. Выпрямительные диоды

- •1.2.3. Импульсные диоды

- •1.2.4. Варикапы

- •1.2.5. Стабилитроны

- •1.2.6. Высокочастотные диоды и диоды Шоттки

- •1.2.7. Туннельные и обращенные диоды

- •1.3. Оптоэлектронные приборы

- •1.3.1. Фоторезисторы

- •1.3.2. Фотодиоды

- •1.3.3. Светоизлучающие диоды

- •1.3.4. Оптроны

- •1.4. Полупроводниковые приборы без р-n перехода

- •1.4.1. Терморезисторы

- •1.4.2 Варисторы

- •1.4.3. Тензорезисторы

- •1.4.4. Магниторезисторы

- •1.4.5. Холлотроны (датчики Холла)

- •1.5. Биполярные транзисторы

- •1.6. Полевые транзисторы

- •1.7. Тиристоры и их применение в устройствах информационно-измерительной техники и электроснабжения

- •2. Усилители переменного и постоянного тока

- •2.1. Классификация и основные параметры электронных усилителей

- •2.1.1. Классификация эу

- •2.1.2. Параметры эу

- •2.2. Усилительный каскад (ук) на биполярных транзисторах

- •2.2.1. Три схемы включения бпт на ук

- •2.2.2. Принцип работы усилителя на бпт

- •2.2.3. Рабочий режим и элементы схемы

- •2.2.4. Основные статические и динамические параметры

- •2.3. Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •2.3.1. Три схемы включения и расчетные параметры

- •2.3.2. Сравнительные данные ук на пт и бпт

- •2.3.3. Применение полевых транзисторов в качестве управляемых ключей и сопротивлений

- •2.4. Усилители с обратными связями

- •2.4.1. Виды обратных связей

- •2.4.2. Усилители напряжения, тока и мощности

- •1. Усилители класса а

- •2. Кпд усилителя класса в

- •3. Практические критерии отличия усилителей

- •2.4.3. Схема оос по напряжению

- •2.4.4. Эмиттерный повторитель

- •2.5. Усилители постоянного тока

- •2.5.1. Требования к усилителям постоянного тока и основные понятия

- •2.5.2. Дифференциальные усилители

- •2.5.3 Операционные усилители

- •2.5.4. Практическое применение операционных усилителей в аналоговых устройствах иит Неинвертирующий усилитель

- •Инвертирующий оу

- •3. Дискретные (импульсные) устройства

- •3.1. Основные параметры импульсных сигналов

- •3.2. Электронные ключи и формирователи импульсов

- •3.3. Компараторы и триггеры на оу и бпт

- •3.4. Импульсные генераторы на оу

- •3.5. Логические элементы

- •4. Элементы интегральной электроники-основа построения современных устройств иит

- •4.1. Комбинационные логические схемы

- •4.2. Счётчики и регистры

- •4.3. Запоминающие устройства

- •4.4. Преобразователи кодов

- •4.5. Элементы индикации

- •Тестовые задания по электронике для самопроверки

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника

- •1. Средства измерений

- •1.1. Измерения. Основные понятия метрологии. Классификация средств измерений

- •Основные понятия и определения

- •Измерение. Измеряемые величины

- •Физическая величина. Единица физической величины

- •Системы единиц физических величин

- •Меры и наборы мер

- •Измерительные приборы

- •1.2. Виды и методы измерений

- •1.2.1. Классификация видов измерений

- •Виды измерений

- •1.2.2. Обзор методов измерений

- •1.2.3. Методы измерений и их классификация

- •Методы измерений

- •1.3. Основные погрешности измерений

- •Абсолютные и относительные погрешности

- •Погрешности инструментальные и методические, отсчитывания и установки

- •Понятие точности

- •2. Измерительные преобразователи

- •2.1. Измерительная цепь и ее элементы

- •2.2. Простейшие измерительные преобразователи тока и напряжения

- •2.2.1. Шунты

- •2.2.2. Добавочные сопротивления

- •2.2.3. Дополнительные измерительные преобразователи

- •2.3. Измерительные трансформаторы напряжения и тока

- •3. Аналоговые электромеханические приборы Общие сведения

- •Отсчетное устройство аналоговых эип.

- •3.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •3.2. Приборы электромагнитной систем

- •3.3. Приборы электродинамической системы

- •3.4. Приборы индукционной системы Общие сведения

- •3.5. Приборы детекторной системы Амперметры и вольтметры выпрямительной системы.

- •3.6. Приборы термоэлектрической системы

- •3.7. Приборы электростатической системы

- •4. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы

- •Аналоговые электронные вольтметры Общие сведения

- •Основные узлы аналоговых электронных вольтметров переменного тока

- •Преобразователи амплитудного значения

- •Преобразователи средневыпрямленного значения.

- •4.1. Классификация электронных измерительных приборов

- •4.2. Стрелочные измерительные приборы

- •4.3. Цифровые электронные приборы

- •4.3.1. Цифровые вольтметры

- •Цв прямого преобразования

- •Цифровой вольтметр постоянного тока с времяимпульсным преобразованием

- •Цифровой вольтметр времяимпульсного преобразования с двойным интегрированием

- •4.3.2. Цифровые амперметры и омметры Цифровые амперметры

- •Цифровые омметры

- •4.3.3. Цифровые ваттметры и счетчики электрической энергии

- •Принцип перемножения с помощью шим-аим

- •Импульсный интегратор (ии)

- •4.3.4. Частотомеры-периодомеры Методы измерения частоты

- •Методы измерения периода

- •5. Электронно-лучевые осциллографы

- •Применение электронного осциллографа для измерений

- •6. Измерительные приборы промышленной электроники

- •7. Информационно-измерительные системы

- •Тестовые задания по информационно-измерительной технике

- •Заключение

- •Библиографический список к первой главе

- •Библиографический список ко второй главе

- •Анатолий Иванович Тихонов, канд. Техн. Наук, доцент информационно-измерительная техника и электроника

3.2. Электронные ключи и формирователи импульсов

В импульсной РЭА используется различные формирователи импульсов (ФИ) – от простейших до сложных. К простейшим относятся линейные формирующие цепи, например с распределёнными или сосредоточенными параметрами, и нелинейные формирующие цепи, напр., электронные ключи, ограничители и др.

К более сложным ФИ относятся устройства, сочетающие простейшие формирователи с электронными ключами, представляющие широкий класс регенеративных устройств (триггеры, мультивибраторы, одновибраторы, блокинг-генераторы, релаксаторы и т. д.).

Данные формирователи подробно рассмотрены в [19]. Самыми простейшими ФИ, на которых основаны упомянутые сложные формирователи, являются интегрирующие (ИЦ) и дифференцирующие (ДЦ) цепи.

Интегрирующей цепью называют четырехполюсник, сигнал, на выходе которого пропорционален интегралу от входного сигнала. Операцию выполняемую интегрирующей цепью, можно записать в виде соотношения

![]() ,

,

где k – коэффициент пропорциональности.

Простейшими интегрирующими элементами можно считать конденсатор C или индуктивную катушку L.

Интегрирующие цепи применяют для выполнения операции интегрирования в аналоговых вычислительных устройствах, сглаживания пульсаций в цепях питания при наличии импульсных помех, преобразования прямоугольных импульсов в треугольные, расширения импульсов по длительности.

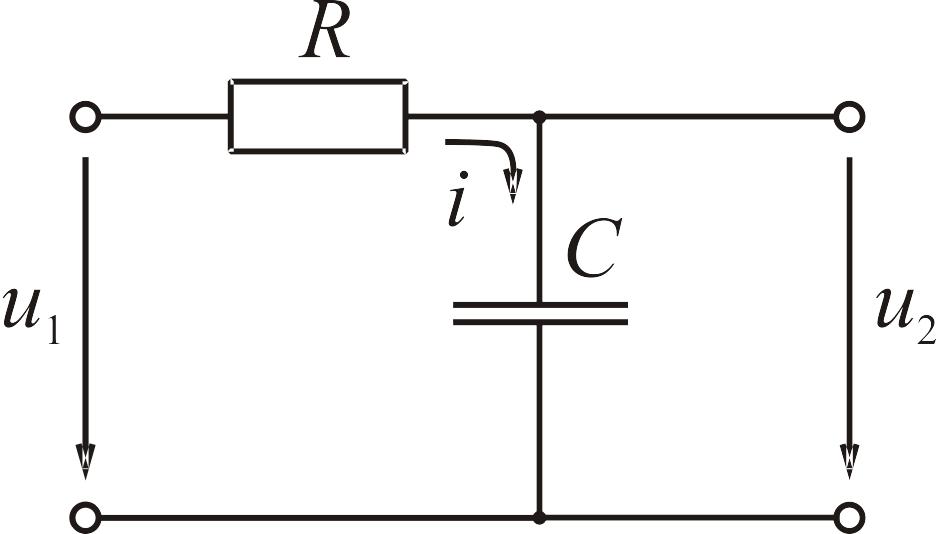

Принцип работы схемы. Конденсатор (без утечки) является идеальным элементом для интегрирования входного тока i. Однако обычно ставится задача интегрирования входного напряжения u1. Для такой возможности достаточно преобразовать источник напряжения u1 в генератор тока i, сила которого пропорциональна напряжению u1. Близкий к этому результат можно достигнуть, если последовательно с конденсатором включить резистор достаточно большого сопротивления R (рис. 3.1), при котором ток

![]()

почти не зависит от напряжения u2.

Рис. 3.1. Интегрирующая цепь

Для возможности использования RC-цепи в качестве интегрирующей необходимо, чтобы постоянная времени RC была достаточно велика. При интегрировании однополярного импульса произвольной формы длительностью tи это условие имеет вид

![]() .

.

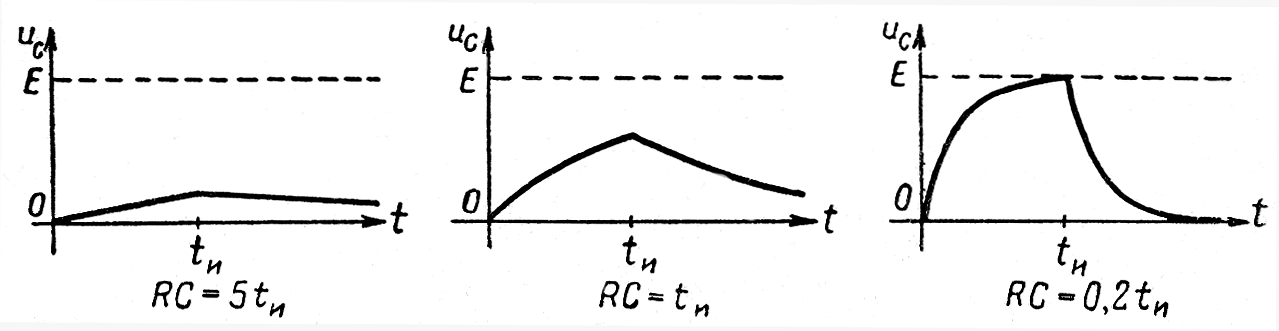

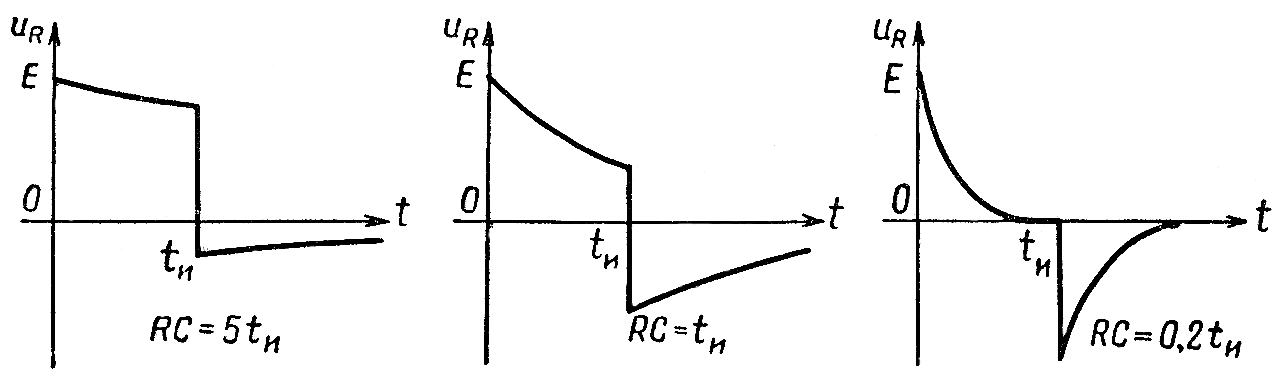

Временные диаграммы иллюстрирующие результат импульсного воздействия на интегрирующую цепь приведены на рис. 3.2.

Рис. 3.2

Условием интегрирования для синусоидальных и импульсных сигналов являются соотношения:

![]()

![]() tи

вх

tи

вх

Интегрирование в ИЦ сопровождается расширением длительности входного импульса:

tи

вых![]() tи

вх+

3RC,

tи

вх+

3RC,

поэтому в инженерной практике ИЦ называют расширяющей.

Дифференцирующей цепью называют четырехполюсник, сигнал, на выходе которого имеет значения, пропорциональные в каждый момент времени производной от входного сигнала. Операцию, выполняемую дифференцирующей цепью, можно записать в виде соотношения

![]() ,

,

где k – коэффициент пропорциональности.

Дифференцирующие цепи применяют для выполнения математической операции дифференцирования в аналоговых вычислительных устройствах; для фазового сдвига гармонических колебаний на угол, близкий к 90°, а также в качестве укорачивающих цепей.

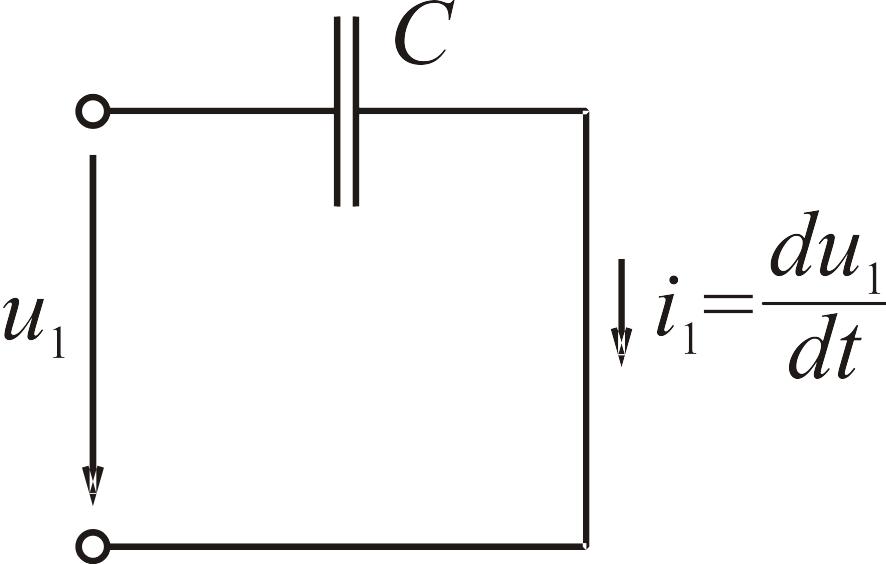

Принцип работы схемы. Конденсатор (без утечки) является идеальным элементом для преобразования приложенного к нему напряжения u1 (рис. 3.3) в ток i, изменяющийся пропорционально производной du1/dt.

Рис. 3.3

Для получения выходного напряжения, изменяющегося по закону

![]() (1*)

(1*)

достаточно преобразовать протекающий в цепи ток i в напряжение.

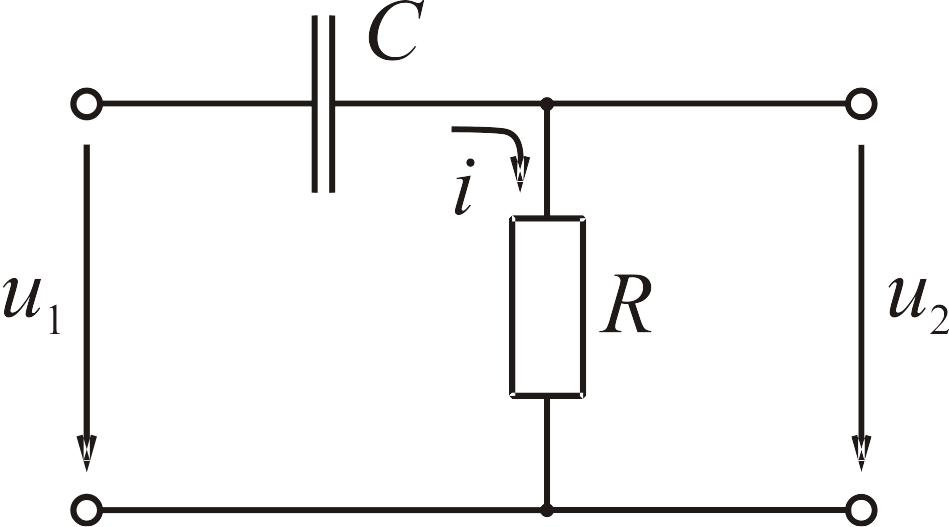

Рис. 3.4. Дифференцирующая цепь

Это

может быть достигнуто включением в

цепь резистора R

(рис. 3.4)

настолько малого сопротивления, что

закон изменения тока останется почти

неизменным

(![]() ),

а

создаваемое им падение напряжения

),

а

создаваемое им падение напряжения

![]() будет

изменяться по закону, близкому к (1*).

будет

изменяться по закону, близкому к (1*).

В результате анализа представленной цепи сделаны следующие выводы:

для применения RС-цепи в качестве дифференцирующей необходимо, чтобы выполнялось неравенство:

![]() .

.

Этому будет способствовать уменьшение постоянной времени RC. Но при этом будет уменьшаться и величина выходного сигнала, которая также пропорциональна постоянной RC.

Наибольшее искажение выходного сигнала при дифференцировании импульса u1(t) должно получаться в течение фронтовой части (или при срезе) этого импульса, где вторая производная

,

выражающая

скорость изменения крутизны фронта

(или среза), имеет наибольшую величину.

,

выражающая

скорость изменения крутизны фронта

(или среза), имеет наибольшую величину.Наилучший результат дифференцирования должен получаться в течение той части импульса u1(t), где скорость изменения напряжения

.

.

Временные диаграммы, иллюстрирующие результат импульсного воздействия на дифференцирующую цепь, приведены на рис. 3.5.

Рис. 3.5

Так как в результате дифференцирования на выходе формируются два импульса положительной и отрицательной полярностей с укороченной длительностью по сравнению с длительностью входного импульса, то ДЦ принято называть укорачивающей:

tи вых 3RC

Обычно достаточно для синусоидального и прямоугольного сигналов

![]() tи

вх

tи

вх![]() ,

,

а при RC >> tи вх ДЦ становится переходной, т. е. пропускает прямоугольный импульс без искажений.

Другими нелинейными ФИ являются различные схемы амплитудных ограничителей (АО) входного сигнала (односторонние или двусторонние). Например, в схеме простейшего одностороннего АО ограничивается часть верхней половины синусоиды, а транзисторный двусторонний АО ограничивает верхнюю амплитуду за счет насыщения перехода база – эмиттер, а нижнюю – за счет запирания транзистора (рис. 14.1 в [24]).

Для симметричного АО рабочую точку выбирают в середине активной области передаточной характеристики БПТ. В практике широко применяются интегральные АО, например, серий К155ЛА3 и др.