- •А.И. Тихонов информационно-измерительная техника и электроника

- •Оглавление

- •Глава 1. Электроника – основа построения устройств информационно-измерительной техники 8

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника 177

- •Введение

- •Определение

- •1.1.1. Энергетические зоны и физические основы собственной электропроводности полупроводников

- •1.1.2. Электропроводность собственного полупроводника

- •1.1.3. Электропроводность примесных полупроводников

- •1.2. Полупроводниковые диоды и их типы

- •1.2.1. Диоды Шоттки на основе контакта «металл-полупроводник»

- •1.2.2. Выпрямительные диоды

- •1.2.3. Импульсные диоды

- •1.2.4. Варикапы

- •1.2.5. Стабилитроны

- •1.2.6. Высокочастотные диоды и диоды Шоттки

- •1.2.7. Туннельные и обращенные диоды

- •1.3. Оптоэлектронные приборы

- •1.3.1. Фоторезисторы

- •1.3.2. Фотодиоды

- •1.3.3. Светоизлучающие диоды

- •1.3.4. Оптроны

- •1.4. Полупроводниковые приборы без р-n перехода

- •1.4.1. Терморезисторы

- •1.4.2 Варисторы

- •1.4.3. Тензорезисторы

- •1.4.4. Магниторезисторы

- •1.4.5. Холлотроны (датчики Холла)

- •1.5. Биполярные транзисторы

- •1.6. Полевые транзисторы

- •1.7. Тиристоры и их применение в устройствах информационно-измерительной техники и электроснабжения

- •2. Усилители переменного и постоянного тока

- •2.1. Классификация и основные параметры электронных усилителей

- •2.1.1. Классификация эу

- •2.1.2. Параметры эу

- •2.2. Усилительный каскад (ук) на биполярных транзисторах

- •2.2.1. Три схемы включения бпт на ук

- •2.2.2. Принцип работы усилителя на бпт

- •2.2.3. Рабочий режим и элементы схемы

- •2.2.4. Основные статические и динамические параметры

- •2.3. Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •2.3.1. Три схемы включения и расчетные параметры

- •2.3.2. Сравнительные данные ук на пт и бпт

- •2.3.3. Применение полевых транзисторов в качестве управляемых ключей и сопротивлений

- •2.4. Усилители с обратными связями

- •2.4.1. Виды обратных связей

- •2.4.2. Усилители напряжения, тока и мощности

- •1. Усилители класса а

- •2. Кпд усилителя класса в

- •3. Практические критерии отличия усилителей

- •2.4.3. Схема оос по напряжению

- •2.4.4. Эмиттерный повторитель

- •2.5. Усилители постоянного тока

- •2.5.1. Требования к усилителям постоянного тока и основные понятия

- •2.5.2. Дифференциальные усилители

- •2.5.3 Операционные усилители

- •2.5.4. Практическое применение операционных усилителей в аналоговых устройствах иит Неинвертирующий усилитель

- •Инвертирующий оу

- •3. Дискретные (импульсные) устройства

- •3.1. Основные параметры импульсных сигналов

- •3.2. Электронные ключи и формирователи импульсов

- •3.3. Компараторы и триггеры на оу и бпт

- •3.4. Импульсные генераторы на оу

- •3.5. Логические элементы

- •4. Элементы интегральной электроники-основа построения современных устройств иит

- •4.1. Комбинационные логические схемы

- •4.2. Счётчики и регистры

- •4.3. Запоминающие устройства

- •4.4. Преобразователи кодов

- •4.5. Элементы индикации

- •Тестовые задания по электронике для самопроверки

- •Глава 2. Информационно - измерительная техника

- •1. Средства измерений

- •1.1. Измерения. Основные понятия метрологии. Классификация средств измерений

- •Основные понятия и определения

- •Измерение. Измеряемые величины

- •Физическая величина. Единица физической величины

- •Системы единиц физических величин

- •Меры и наборы мер

- •Измерительные приборы

- •1.2. Виды и методы измерений

- •1.2.1. Классификация видов измерений

- •Виды измерений

- •1.2.2. Обзор методов измерений

- •1.2.3. Методы измерений и их классификация

- •Методы измерений

- •1.3. Основные погрешности измерений

- •Абсолютные и относительные погрешности

- •Погрешности инструментальные и методические, отсчитывания и установки

- •Понятие точности

- •2. Измерительные преобразователи

- •2.1. Измерительная цепь и ее элементы

- •2.2. Простейшие измерительные преобразователи тока и напряжения

- •2.2.1. Шунты

- •2.2.2. Добавочные сопротивления

- •2.2.3. Дополнительные измерительные преобразователи

- •2.3. Измерительные трансформаторы напряжения и тока

- •3. Аналоговые электромеханические приборы Общие сведения

- •Отсчетное устройство аналоговых эип.

- •3.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •3.2. Приборы электромагнитной систем

- •3.3. Приборы электродинамической системы

- •3.4. Приборы индукционной системы Общие сведения

- •3.5. Приборы детекторной системы Амперметры и вольтметры выпрямительной системы.

- •3.6. Приборы термоэлектрической системы

- •3.7. Приборы электростатической системы

- •4. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы

- •Аналоговые электронные вольтметры Общие сведения

- •Основные узлы аналоговых электронных вольтметров переменного тока

- •Преобразователи амплитудного значения

- •Преобразователи средневыпрямленного значения.

- •4.1. Классификация электронных измерительных приборов

- •4.2. Стрелочные измерительные приборы

- •4.3. Цифровые электронные приборы

- •4.3.1. Цифровые вольтметры

- •Цв прямого преобразования

- •Цифровой вольтметр постоянного тока с времяимпульсным преобразованием

- •Цифровой вольтметр времяимпульсного преобразования с двойным интегрированием

- •4.3.2. Цифровые амперметры и омметры Цифровые амперметры

- •Цифровые омметры

- •4.3.3. Цифровые ваттметры и счетчики электрической энергии

- •Принцип перемножения с помощью шим-аим

- •Импульсный интегратор (ии)

- •4.3.4. Частотомеры-периодомеры Методы измерения частоты

- •Методы измерения периода

- •5. Электронно-лучевые осциллографы

- •Применение электронного осциллографа для измерений

- •6. Измерительные приборы промышленной электроники

- •7. Информационно-измерительные системы

- •Тестовые задания по информационно-измерительной технике

- •Заключение

- •Библиографический список к первой главе

- •Библиографический список ко второй главе

- •Анатолий Иванович Тихонов, канд. Техн. Наук, доцент информационно-измерительная техника и электроника

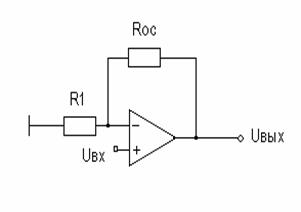

2.5.4. Практическое применение операционных усилителей в аналоговых устройствах иит Неинвертирующий усилитель

а) Определить коэффициент усиления неинвертирующего ОУ, если R1=10кОм, Rос=190кОм.

![]()

б) Определить R1неинвертирующего ОУ если Rос =100кОм, Uвых = 11В, Uвх = 1В.

Решение:

Koc = Uвых/Uвх = (Roc/R1)+1;

R1 = Roc/(Koc-1) = 100/(11-1) =10.

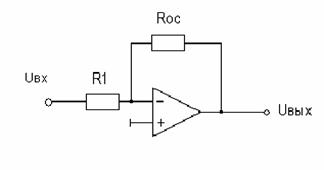

Инвертирующий оу

а) Определить Кос инвертирующего ОУ, если R1= 20кОм и Rос = 400 кОм.

Кос = Rос/R1= -400 кОм / 20 кОм = -20.

Знак минус означает инвертирование выходного сигнала

б) Определить Кос и R1 инвертирующего ОУ, если Rос =150кОм, Uвх =1В, а входной ток ОУ Iвх = 0,1мА.

Rвх инвертирующего ОУ очень велико, поэтому Rвх ≈ ∞ и входной ток ОУ

![]()

![]()

![]()

![]()

Минус указывает только на инвертирование выходного сигнала

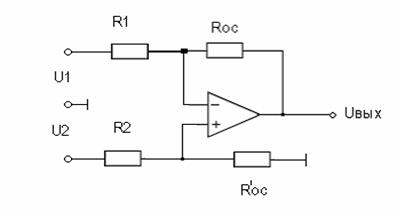

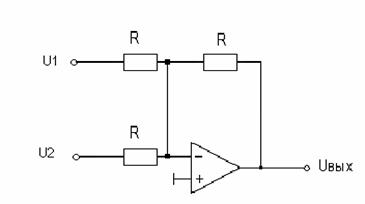

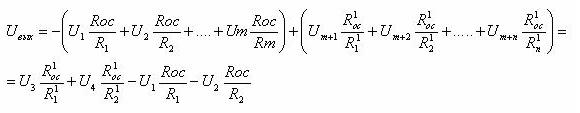

ОУ с дифференциальным входом

В ОУ с дифференциальным входом даны:

U1 = 0,1В, U2 = -0,2В, Rос = 100 кОм, R1= R2 = 20 кОм.

Найти: Uвых=?

Решение:

![]()

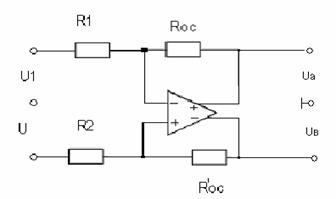

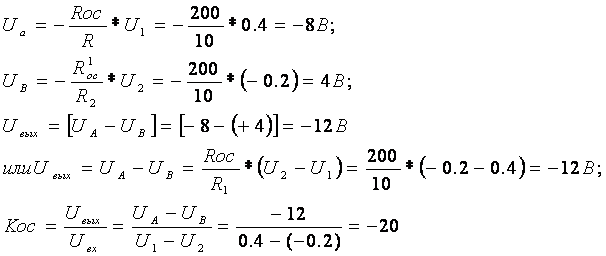

ОУ с дифференциальным выходом

В ОУ с дифференциальным выходом даны:

U1 = 0,4 В, U2 = -0,2 В, Rос = 200 кОм, R1 = R2 = 10 кОм.

Найти: Uа=? Uв=? Uвых=? Кос=?

Решение:

Такой

ДУ (ОУ) – двойной инвертор. У него

дифференциальные вход и выход. При

равенстве R1=R2

и

![]() находим напряжения на каждом из входов

относительно корпуса и выходное

напряжение:

находим напряжения на каждом из входов

относительно корпуса и выходное

напряжение:

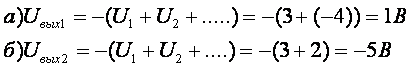

Инвертирующий сумматор

Назначение. Формируется алгебраическая сумма двух напряжений с изменением знака на обратный.

А. сумматор без масштабных коэффициентов

В

этой схеме:

![]()

Дано: а) U1=3В; U2=-4В; б) U1=3В; U2=2В.

Найти: Uвых1, Uвых2.

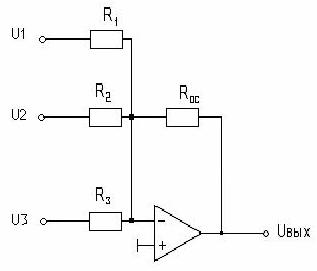

Суммирование с масштабными коэффициентами

В этой схеме масштабные коэффициенты для соответствующего входа задаются соответствующим Rос/Rn.

Дано: Rос = 200 кОм.

Найти: R1, R2, R3 такие, чтобы:

Примечание: Если в этой схеме R1=R2=R3=…..=Rn, Roc=R1/n, то получим схему усреднения:

Uвых ср=-(U1+U2+ ….. +Un)/n;

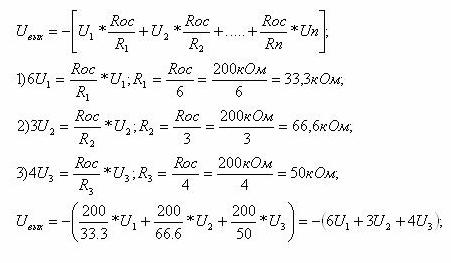

Схема сложения – вычитания

Эта схема – обобщает схемы ОУ с дифференциальным входом

Основные условия её правильной работы: Сумма коэффициентов усиления инвертирующих входов.

Схема и выходное напряжение ОУ:

3. Дискретные (импульсные) устройства

3.1. Основные параметры импульсных сигналов

По сравнению с аналоговым режимом непрерывной работы усилительных приборов (УП) в импульсном режиме на них воздействуют дискретные (импульсные) сигналы, характеризуемые малым интервалом времени по сравнению с временем установившегося процесса. Иначе, длительность такого воздействия соизмерима с длительностью переходных процессов.

Современная аппаратура в основном функционирует на базе цифровой интегральной микроэлектроники, то есть в импульсном режиме.

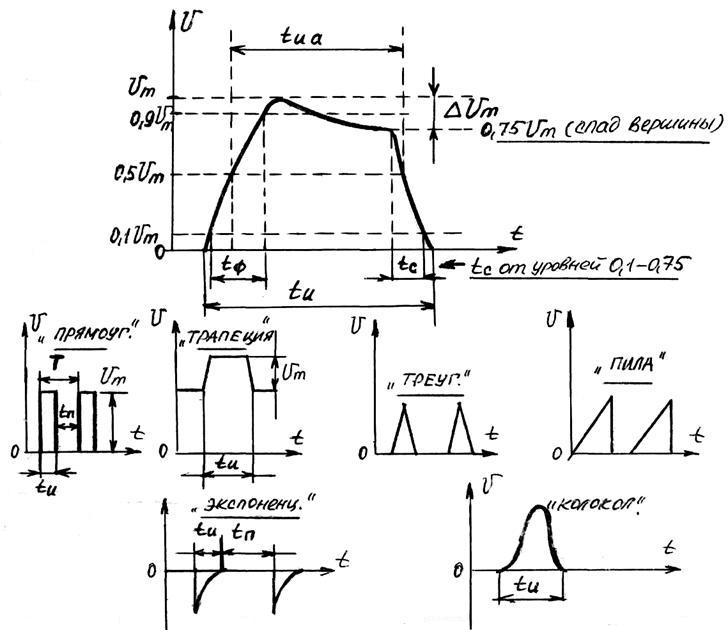

В радиоэлектронике различают два основных вида импульсов: видеоимпульсы (ВИ) и радиоимпульсы (РИ) – рис. 99, 100. Видеоимпульсом называется кратковременное изменение напряжения (тока) в цепи постоянного тока, имеющее постоянную составляющую (среднее значение) отличное от нуля и не содержащее высокочастотных колебаний (ВЧ).

Существуют ВИ различной геометрической формы: прямоугольной, трапецеидальной, треугольной, пилообразной, экспоненциальной, колокообразной и т. д., в основном используются однополярные ВИ, реже разнополярные.

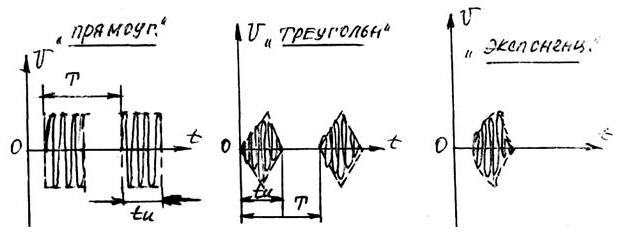

В отличие от ВИ радиоимпульсом называется ВЧ синусоидальный прерывистый сигнал с амплитудой и длительностью, зависящей от параметров модулирующего сигнала и огибающей, имеющей форму ВИ.

Математическая модель РИ записывается функцией от времени:

![]() ,

,

где

![]() –

видеоимпульс, являющийся огибающей

радиоимпульса, а функция

–

видеоимпульс, являющийся огибающей

радиоимпульса, а функция

![]() –

его заполнением.

–

его заполнением.

Излучаться и распространяться могут лишь радиоимпульсы электромагнитной энергии, при этом частота заполнения в РИ называется несущей.

Для количественной оценки формы импульса и его энергетических показателей вводят следующие основные параметры:

1.

Амплитуда импульса

![]() –

максимальное значение ВИ данной формы;

–

максимальное значение ВИ данной формы;

2.

Длительность импульса tи

– промежуток времени между возникновением

и исчезновением импульса, измеряемый

либо по длительности основания, либо

на уровне

![]() либо на уровне

либо на уровне

![]() (активная длительность). Диапазон

длительностей ВИ в промышленной

автоматике лежит в пределах от 0,001мкс

до 1с.

(активная длительность). Диапазон

длительностей ВИ в промышленной

автоматике лежит в пределах от 0,001мкс

до 1с.

3.

Длительность фронта

![]() (переднего фронта) или

(переднего фронта) или

![]() (заднего фронта) соответственно равные

времени нарастания от

(заднего фронта) соответственно равные

времени нарастания от

![]() до

до

![]() или спада от

до

или спада от

до

![]() импульса. Иногда вводят

крутизну фронтов

(среза)

S

отношение амплитуды к

или

.

импульса. Иногда вводят

крутизну фронтов

(среза)

S

отношение амплитуды к

или

.

4.

Спад вершины импульса

![]() (желательно иметь как можно меньшим!)

Относительная величина спада

(желательно иметь как можно меньшим!)

Относительная величина спада

![]() .

У треугольных, пилообразных ВИ вершины

нет, а фронт сразу переходит в срез!

.

У треугольных, пилообразных ВИ вершины

нет, а фронт сразу переходит в срез!

5. Период повторения импульсов Т – отрезок времени между началом (концом) двух соседних однополярных ВИ (рис.1)

6.

Частота повторения (следования)

![]() ,

обратная величине T

(колеблется от долей Гц до десятков

МГц).

,

обратная величине T

(колеблется от долей Гц до десятков

МГц).

7.

Скважность импульса Q

- отношение периода Т к длительности

![]() .

.

![]() – величина безразмерная и

всегда больше 1. Одна из энергетических

характеристик импульсного устройства,

так как отражает накопление больших

энергий во время большой паузы и её

генерирования во время кратковременного

импульса. Величина, обратная скважности,

называется коэффициентом

заполнения импульсов:

– величина безразмерная и

всегда больше 1. Одна из энергетических

характеристик импульсного устройства,

так как отражает накопление больших

энергий во время большой паузы и её

генерирования во время кратковременного

импульса. Величина, обратная скважности,

называется коэффициентом

заполнения импульсов:

![]()

Рис. 99. Видеоимпульсы

Рис. 100. Радиоимпульсы

Для оценки энергетических свойств импульсных устройств и влияния импульса на нагрузку вводят понятие среднего значения импульса (постоянной составляющей) за период или за время длительности импульса:

(61)

(61)

Для прямоугольного импульса справедливы выражения:

![]() (62)

(62)

Мощность

Pи в импульсной

технике называют мощностью в импульсе.

Если в спецустройстве непрерывно

накапливать отдаваемую источником

питания мощность, а во время импульсов

отдать её, то мощность в импульсе может

быть в Q раз больше мощности

источника питания! Т. е.

![]() .

.

Действующее значение импульса (напряжения, тока, мощности) находят:

(63)

(63)

где

![]() – действующее значение соответствующей

величины за время t и для

прямоугольных импульсов:

– действующее значение соответствующей

величины за время t и для

прямоугольных импульсов:

![]() .

.

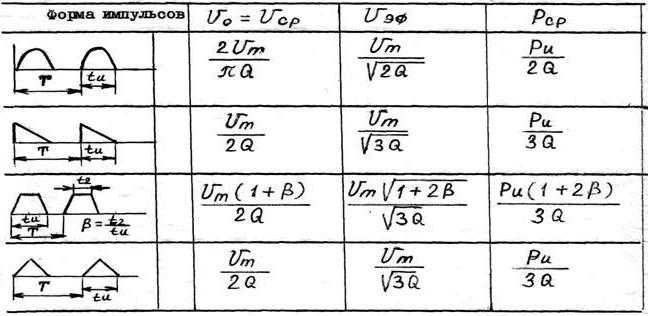

В таблице приведены значения Pср, Uср и Uэф для некоторых импульсов различной формы.

Таблица 7