- •3. Законы омд.

- •1. Закон постоянства объема.

- •1. Условие постоянства объема

- •2. Смещенный объем

- •3 Закон наименьшего сопротивления

- •4. Закон подобия при омд

- •5 .Закон дополнительных и остаточных напряжений

- •Список используемых источников

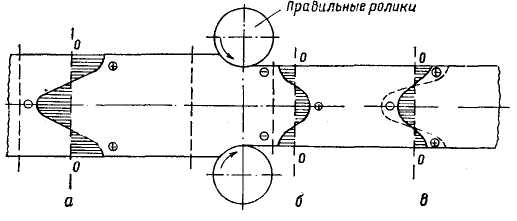

- •Пример рассмотрения причины появления дефектов – разрывов в центре заготовки при деформации в стане поперечно-винтовой прокатки.

- •Напряженное состояние металла при поперечной и винтовой прокатке

- •5. Закон подобия при омд

5 .Закон дополнительных и остаточных напряжений

При ОМД под действием нагрузки – усилия в теле возникают рабочие напряжения.

Поскольку реальным процессам ОМД свойственно неравномерное распределение напряжений и деформаций в объеме тела, то отдельные слои или объемы тела будут стремиться получать различное изменение размеров этих слоев или объемов, чему препятствует целостность металла, поэтому весь объем металла, находящегося в зоне деформации контакта металла с инструментом будет обрабатываться с одинаковым (средним) обжатием – средней степенью деформации – вытяжкой. Слои, стремящиеся к большему изменению размеров, будут передавать слоям, стремящимся к меньшему изменению размеров растягивающие усилия – напряжения, которые увеличивают размеры тела. . Слои, стремящиеся к меньшему изменению размеров, будут передавать слоям, стремящимся к большему изменению размеров сжимающие усилия – напряжения, которые уменьшают изменение размеров тела. Таким образом, в слоях, стремящихся получить максимальную вытяжку, возникают дополнительные сжимающие напряжения, а в в слоях, стремящихся получить минимальную вытяжку, возникают дополнительные растягивающие напряжения

Дополнительные сжимающие и растягивающие напряжения должны взаимно уравновешиваться, т.к. действие одной из них является противодействием по отношению к другой. Эти внутренние взаимно уравновешивающиеся напряжения определяют величину дополнительных напряжений.

В теории ОМД различают 3 рода дополнительных напряжений:

Напряжения 1 рода – напряжения, взаимно уравновешивающиеся между отдельными большими объемами деформируемого тела.

Напряжения 2 рода – напряжения, взаимно уравновешивающиеся между отдельными зернами или группами зерен.

Напряжения 3 рода – напряжения, взаимно уравновешивающиеся в пределах одного зерна.

Дополнительные напряжения вызывают:

повышение сопротивления деформации;

изменение распределение напряжений;

понижение технологических свойств металла

После снятия нагрузки – усилия, вызывающего пластическую деформацию, снимаются только основные напряжения, дополнительные напряжения остаются в теле и называются остаточными (внутренними) напряжениями.

Остаточные напряжения, как и дополнительные, подразделяют на три рода:

Напряжения 1 рода – напряжения, уравновешивающиеся в больших объемах тела.

Напряжения 2 рода – напряжения, уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами зерен или групп зерен.

Напряжения 3 рода – напряжения, уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами кристаллической ячейки.

При неправильной технологии обработки давлением остаточные напряжения могут достигать значений, близких к пределу текучести, и

тогда незначительные изменения нагрузки могут привести к разрушению изделия.

Остаточные напряжения с течением времени частично снимаются, что может приводить, к изменению размеров тела, короблению и др. дефектам.

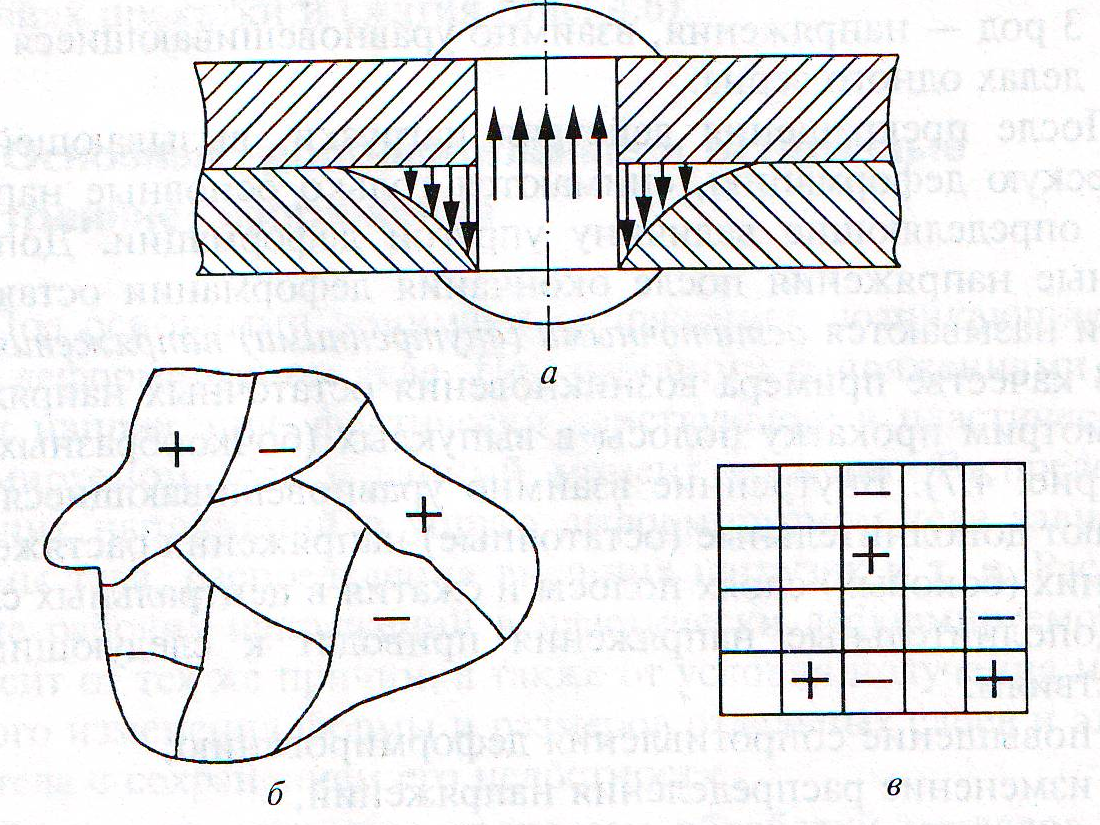

Рис. 93. Эпюры остаточных напряжений в листе [13]:

а — после прокатки; б — после правки; в — результирующая

Дополнительный материал по разделу « Основные, дополнительные и остаточные напряжения.»

Под действием приложенной к телу нагрузки – усилия Р в его объемах возникают упругие, упругопластические и пластические деформации.

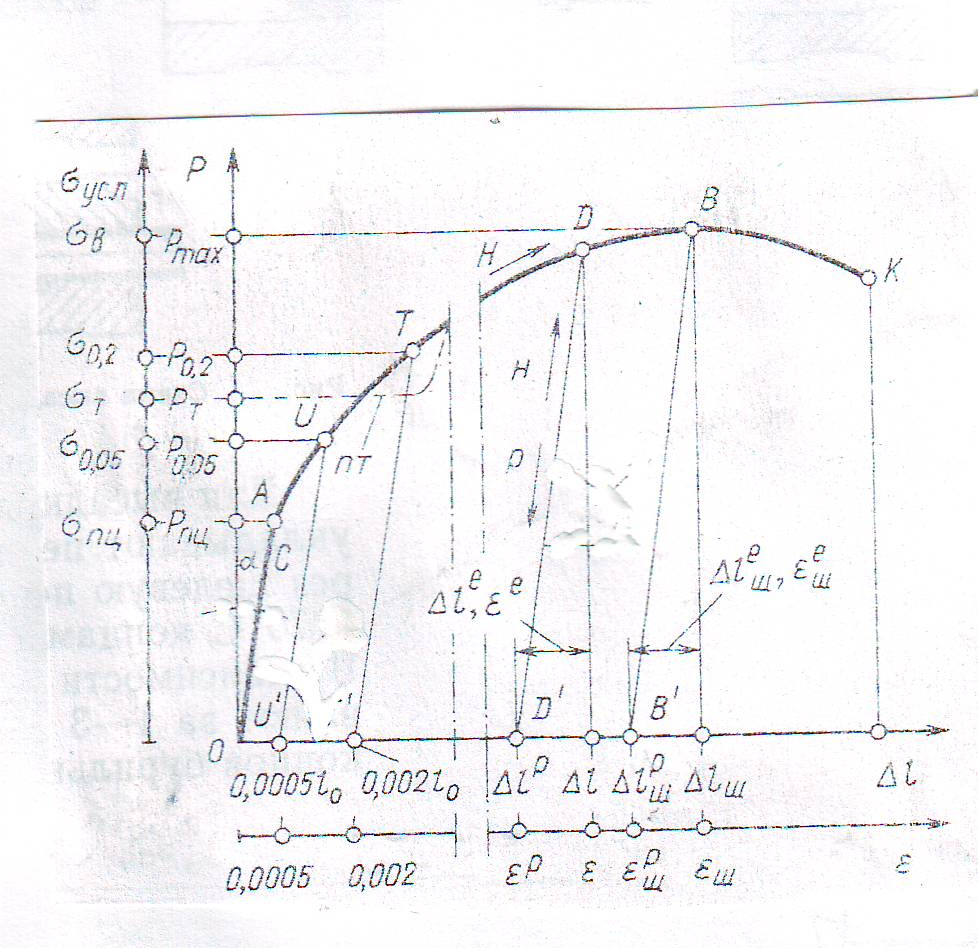

Пи испытании стандартных образцов диаметром D на растяжение (рис.1) фиксируют изменение длины и диаметра образца и соответствующие значения усилия Ру, в конце упругого участка нагружения т А на рис.1., значения усилия Рт, момента образования площадки текучести [1]

упругопластического участка нагружения Р0,2, соответствующего 0,2% остаточного относительного удлинения образца – т.Т на рис.1.1 и максимального усилия Рmax в конце участка пластического нагружения образца до образования шейки т. В на рис.1. Чтобы устранить масштабный фактор, строят диаграмму условных напряжений – зависимость условного напряжения σусл от относительного удлинения ε: σусл = σусл(ε), где σусл = Р/F (F = π•D2/4 – начальная площадь поперечного сечения образца) и ε = Δl/l

На индикаторной диаграмме определяют стандартные прочностные характеристики: предел упругости σу = Ру / [π•D2/4]; предел текучести σт = Рт / [π•D2/4]; условный предел текучести σ0,2 = Р0,2 / [π•D2/4]; предел прочности σв = Рmax / [π•D2/4].

Рис.1.Индикаторная диаграмма растяжения стандартного образца Р = Р(Δl) и диаграмма условных напряжений σусл = σусл(ε): н – нагружение, р – разгрузка, nТ – площадка текучести [1]

В течение всего периода действия усилия в пластически деформированном теле возникают рабочие напряжения σр в объемах тела, находящихся под действием усилия Р, в тех же объемах тела, которые не находятся под действием усилия Р, возникает неравномерность деформации и следовательно, возникают внутренние дополнительные напряжения σдоп растягивающие или сжимающие, которые взаимно уравновешиваются. После снятия нагрузки, вызывающей пластическую деформацию тела, в его теле снимаются только рабочие напряжения, а дополнительные напряжения остаются в теле и называются остаточными (внутренними) напряжениями σост [2,3,4]

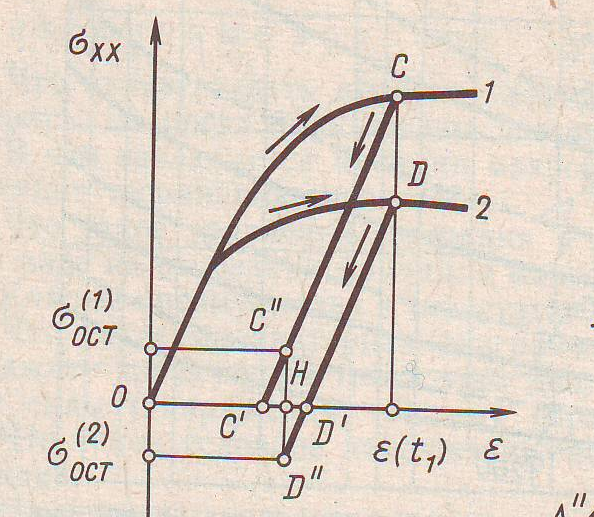

На рис.2 показана диаграмма растяжения цилиндрического образца до момента t1 образования шейки (рис.2, линия ОС.) с участком остаточных напряжений [1].

Рис.2.Диаграмма растяжения цилиндрического образца до момента t1 образования шейки (рис.1, линия ОС.) с участком остаточных напряжений.

При нагрузке образца - до момента образования шейки - упругопластической деформации - напряженно-деформированное состояние является усредненным, т.к. НДС разных зерен различно (рис.2, линия ОС). В момент времени t1 при разгрузке образца если бы зерна 1 и 2 (рис.3,а) были свободны, то линиями разгрузки для них являлись бы прямые СС′ и DD′, но после разгрузки остаточные деформации обоих зерен должны быть одинаковыми и равны остаточной деформации образца в целом (точка Н) Поэтому линией разгрузки зерна 1 будет СС″ и в нем после разгрузки будут

растягивающие остаточные напряжения +σ1ост Линией разгрузки зерна 2 будет DD′D″ и в нем после разгрузки будут сжимающие остаточные напряжения -σ2ост. После снятия нагрузки в теле остаются напряжения остаточные и соответственно остаточные упругие деформации δост: в зерне 1 – δост = ε = С1Н > 0 и в зерне 2 – δост = ε = НD1 < 0

Остаточные напряжения разделяют на 3 рода: напряжения первого рода уравновешивающиеся в пределах больших областей, размеры которых одного порядка с размерами тела (рис.3,а), напряжения второго рода, уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами зерен или групп зерен (рис 3,б); напряжения третьего рода, уравновешивающиеся в объемах, соизмеримых с размерами кристаллической ячейки (рис.3 в).

Остаточные напряжения первого рода возникают под влиянием неоднородного охлаждения или нагрева, наклепа или фазовых и структурных превращений. При воздействии внешних нагрузок на деформируемый металл эти напряжения оказывают существенно влияние на многие его механические свойства и поведение изделия. Авторы работы [5] полагают, что энергия остаточных напряжений 1 рода составляет десятые доли процента остаточной энергии деформации.

Механизм возникновения в поликристаллах остаточных напряжений второго рода рассмотрен в работах [6,7]. Если некоторая область деформируемого металла представлена несколькими разориентированными кристаллами, то общая макродеформация этой области авторы предлагают определять по формуле:

εс = εпл i δ + εупр (1 i δ) (1)

где i – количество зон пластичности; δ – размер этих зон в направлении действующего напряжения.

В выполненных работах Каглиотти и Закса[8], Н.И.Сандлера [9], В.Р.Голика, Г.А.Сиренко,В.И.Хоткевича [10] утверждается, что остаточные напряжения 2 рода составляет ~ 0,3σт металла в деформирован- ном состоянии; Смит и Стикли [11], Меган и Стокс [12], считают, что остаточные напряжения 2 рода равны временному сопротивлению металла. В работе [13] В.П.Северденко приводит следующие данные по расчету остаточных напряжений: величина остаточных напряжений 2 рода составляет ~ 0,4σт при прокатке за один пропуск и 0,25-0,33σт при прокатке по дробному режиму. Авторы работы [5] полагают, что энергия остаточных напряжений 2 рода составляет ~ 1% остаточной энергии деформации;

Остаточные напряжения третьего рода возникают при переходе атомов через потенциальные барьеры, .е при перемещениях на расстояния не меньше половины межатомного расстояния [14]. Они нарушают кристаллическую структуру и ответственны за необратимый характер δA δQ повышается на величину

ΔU = δA δQ (2)

где δA – работа внешних сил при деформации; δQ – теплота, выделяющаяся в пластически деформируемом теле.

Авторы работы [5] полагают, что энергия остаточных напряжений третьего рода составляет 99% остаточной энергии деформации.

Рис.3. Остаточные напряжения а - 1 рода, б - 2 рода, в - 3 рода [2]

На величину остаточных напряжений влияют следующие факторы: структура металла, сопротивление деформирование, степень деформации, природа деформируемого тела, условия и вид обработки давлением, скорость деформирования, температура деформирования.

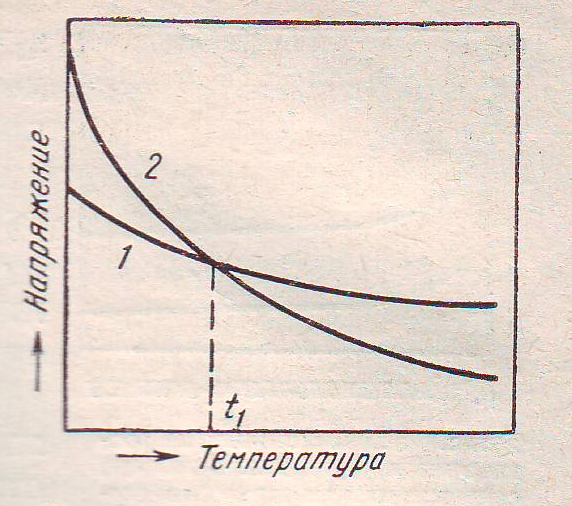

В работе [15] И.И.Новиков показал, что избыточная энергия в упругодеформированных областях можно снизить без нарушения сплошности тела путем пластической деформации, которую можно вызвать повышением температуры (рис.1. 4) – применяя отжиг.

Рис.4. Влияние температуры на остаточные напряжения (1) и предел текучести (2) [15]

При повторной пластической деформации в теле, которое уже было подвергнуто предварительной обработке давлением, то в нем уже были остаточные напряжения σост и суммарные напряжения, которые принято называть основными напряжениями σосн суммируются по абсолютной величине и будут равны σосн = σр ± σост Если действующие – рабочие напряжения и остаточные напряжения одного знака, то σосн = σр + σост, если σр и σост разных знаков, то σосн = σр - σост. При расчётах довольно часто действующее напряжение приравнивают к пределу выносливости при симметричном цикле σ-1, который меньше предела упругости. Поэтому, может возникнуть ситуация, когда оба напряжения растягивающие и сопоставимы по величине, σд + σо > σ0,2, что может вызвать коробление, растрескиваниеи хрупкое разрушение, понижение предела упругости материала, изменение предела усталости и т.д. как в процессе изготовления деталей, так и в процессе их эксплуатации. Растягивающие остаточные напряжения особенно вредны для металлоизделий, работающих при знакопеременной нагрузке, т.к. такие напряжения способствуют усталостному разрушению (усталостная трещина, как правило, зарождается на поверхности изделия). В то же время в результате исследований Кудрявцева И.В.[16] установлено, что благоприятное распределение остаточных напряжений в изделиях может повысить их вибрационную и усталостную прочность. Поверхность изделий, как правило, является наиболее слабой зоной, поэтому любой процесс, который ведет к возникновению и росту поверхностных сжимающих напряжений, будет благоприятным для работы материала изделия. Следовательно, очень важно осуществлять контроль остаточных напряжений как в процессе изготовления деталей, так и в процессе их эксплуатации.