- •Вопрос 8 (Центр масс механической системы и его з-н движения)

- •Вопрос 9(Степени свободы твердого тела)

- •Вопрос 10 (момент силы и момент импульса)

- •Вопрос 11 (Ур-е динамики тела, вращающегося относительно неподвижной оси)

- •Вопрос 12 (Момент инерции)

- •Вопрос 13 (Теорема Штейнера)

- •Вопрос 14 (Работа силы)

- •Вопрос 15 (Потенциальная энергия и ее работа)

- •Вопрос 16 Работа внешних и внутренних сил)

- •Вопрос 17 (Кинетическая энергия)

- •Вопрос 18 (Потенциальная энергия)

- •Вопрос 19 (з-н сохранения в механике и их связь со свойствами симметрии пространства и времени)

- •Вопрос 20 (Удар абсолютно упругих тел)

- •Вопрос 21 (Удар абсолютно неупругих тел)

- •Вопрос 22 (Гидростатическое давление)

- •Вопрос 23 (Уравнение неразрывностей жидкостей)

- •Вопрос 24. (Уравнение Бернулли):

- •Вопрос 25. (Вязкость жидкостей)

- •Вопрос 26 (Ламинарный и турбулентный режим течения жидкости)

- •Вопрос 28. (Основное уравнение динамики относительного движения. Силы инерции)

- •Вопрос 29. (Преобразования Галилея . Принцип относительности Галилея)

- •Вопрос 30. (Постулаты специальной теории относительности)

- •Вопрос 31. (Преобразования Лоренца )

- •Вопрос 32. (Относительность длин и промежутков времени)

- •Вопрос 33. (Пространственно- временной интервал)

- •Вопрос 34. (Основное ур-е релятивистской механики)

- •Вопрос 35. (Масса и энергия в специальной теории относительности)

- •Вопрос 36.(Статический и термодинамический подходы исследования макросистем)

- •Вопрос 37. (Термодинамические системы)

- •Вопрос 38. (Термодинамические процессы)

- •Вопрос 39. (Термодинамические параметры)

- •Вопрос 40. (Идеальны газ и его з-ны)

- •Вопрос 42 (Основное ур-е кин. Теории газов)

- •Вопрос 43 (Средняя квадратичная, средняя арифметическая и наиболее вероятная скорости движения молекул)

- •Вопрос 44 (з-н равномерного распределения энергии по степеням свободы)

- •Вопрос 45 (Классическая теория теплоемкостей идеального газа)

- •Вопрос 46 (Распределение Максвела)

- •Вопрос 47 (Барометрическая формула)

- •Вопрос 48 (Зависимость концентрации газа от высоты. Закон Больцмана)

- •Вопрос 49 (Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул)

- •Вопрос 50 (Явление теплопроводности)

- •Вопрос 51 (Явление диффузии)

- •Вопрос 52 (Явление внутреннего трения)

- •Вопрос 53 (Вакуум и его свойства)

- •Вопрос 54 (Способы обмена энергией между системой и внешней средой)

- •Вопрос 55 (Первое начало термодинамики)

- •Вопрос 56 (Применение первого начала термодинамики к изопроцессам)

- •Вопрос 58 (Политропный процесс)

- •Вопрос 61 (Энтропия термодинамической системы)

- •Вопрос 62 (Изоэнтропийный процесс)

- •Вопрос 63 (Термодинамическая диаграмма t-s)

- •Вопрос 64 (Теорема Карно)

- •Вопрос 65 (Второе начало термодинамики)

- •Вопрос 66 (Формула Больцмана)

- •Вопрос 67 (Силы и энергия молекулярного взаимодействия)

- •Вопрос 68 (Ур-е Ван-дер-Ваальса)

- •Вопрос 69 (Изотермы Ван-дер-Ваальса)

- •Вопрос 70 (Фазовые переходы 1 и 2 рода)

- •Вопрос 71 (Эл поле в вакууме)

- •Вопрос 72 (з-н Кулона)

- •Вопрос 73 (Напряженность электростатического поля)

- •Вопрос 76 (Поток вектора напряженности электростатического поля)

- •Вопрос 77 (Теорема Остроградского - Гаусса)

- •Вопрос 79 (Циркуляция вектора напряженности электростатического поля)

- •Вопрос 80 (Потенциал электростатического поля)

- •Вопрос 82 (Диэлектрики)

- •Вопрос 83 (Поляризация диэлектриков)

- •Вопрос 84 (Теорема Остраградского-Гаусса для электростатического поля в среде)

- •Вопрос 85 (Условия для электростатического поля на границе раздела двух диэлектрических сред)

- •Вопрос 86 (Распределение зарядов в проводнике)

- •Вопрос 88. (Конденсаторы)

- •Вопрос 89. (Соединения конденсаторов)

- •Вопрос 90. (Энергия заряженных проводников)

- •Вопрос 91. (Электрическая энергия электростатического поля)

- •Вопрос 92. (Энергия поляризованного диэлектрика)

- •Вопрос 90 (Энергия заряженных проводников)

- •Вопрос 91 (Электрическая энергия электростатического поля)

- •Вопрос 94. (Электрический ток и его характеристики)

- •Вопрос 95. (Основы классической теории электропроводимости металлов)

- •Вопрос 96. (Электронная эмиссия)

- •Вопрос 97 «Обобщенный закон Ома для участка цепи»

- •Вопрос 98 «Закон Джоуля-Ленца для участка цепи»

- •Вопрос 99 «Правила Кирхгофа»

- •Вопрос 100 «Законы Фарадея для электролиза»

- •Вопрос 101 «Закон Ома для плотности тока в электролитах»

- •Вопрос 102 «Несамостоятельный газовый разряд»

- •Вопрос 103 «Самостоятельный газовый разряд»

- •Вопрос 104 «Плазма и ее свойства»

- •Вопрос 105 «Магнитная индукция»

- •Вопрос 106 (з-н Ампера)

- •Вопрос 107 (з-н Био- Савара- Лапласа)

- •Вопрос 108 (Магнитное поле проводников с током)

- •Вопрос 109 (з-н полного тока для магнитного поля в вакууме)

- •Вопрос 110 (Теорема Остроградского- Гаусса для магнитного для в вакууме)

- •Вопрос 111 (Работа по перемещению проводника с током в постоянном магнитном поле)

- •Вопрос 112 (Сила Лоренца)

- •Вопрос 113 (Движение заряженных частиц в постоянном магнитном поле) !Содрал с какого-то галимого сайта!

- •Вопрос 114 (Эффект Холла)

- •Вопрос 115 (Ускорители заряженных частиц)

- •Вопрос 116 (Атом в магнитном поле) !тоже скатал где-то!

- •Вопрос 117 «Диамагнетики и парамагнетики»

- •Вопрос 118 «Закон полного тока для магнитного поля в веществе»

- •Вопрос 119 «Основной закон электромагнитной индукции»

- •Вопрос 120 «Вращение рамки в магнитном поле»

- •Вопрос 121 «Явление самоиндукции»

- •Вопрос 122 «Явление взаимной индукции»

- •Вопрос 123 «Энергия магнитного поля»

- •Вопрос 124 «Вихревое электростатическое поле»

- •Вопрос 125 «Ток смещения»

- •Вопрос 126 «Уравнения Максвелла для электромагнитного поля»

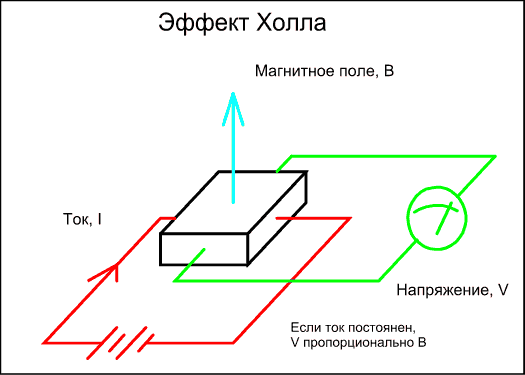

Вопрос 114 (Эффект Холла)

А мериканский

ученый Э.Холл обнаружил, что в проводнике,

помещенном в магнитное поле, возникает

разность потенциалов (поперечная) в

направлении, перпендикулярном вектору

магнитной индукции B и току I, вследствие

действия силы Лоренца на заряды,

движущиеся в этом проводнике. Эффект

Холла— явление возникновения поперечной

разности потенциалов при помещении

проводника с постоянным током в магнитное

поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в

тонких пластинках золота.

мериканский

ученый Э.Холл обнаружил, что в проводнике,

помещенном в магнитное поле, возникает

разность потенциалов (поперечная) в

направлении, перпендикулярном вектору

магнитной индукции B и току I, вследствие

действия силы Лоренца на заряды,

движущиеся в этом проводнике. Эффект

Холла— явление возникновения поперечной

разности потенциалов при помещении

проводника с постоянным током в магнитное

поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в

тонких пластинках золота.

Опыт показывает, что поперечная разность потенциалов пропорциональна плотности тока j, магнитной индукции и расстоянию d между электродами: U = RdjB . Постоянная Холла Rн = 1/(ne) - пропорциональности между E1 и jB называется коэффициентом (или константой) Холла. В таком приближении знак постоянной Холла зависит от знака носителей заряда, что позволяет определять их тип для большого числа металлов.

Вопрос 115 (Ускорители заряженных частиц)

Ускорителями заряженных частиц называются устройства, в которых под действием электрических и магнитных полей создаются и управляются пучки высокоэнергетичных заряженных частиц (электронов, протонов, мезонов и т. д.). Любой ускоритель можно охарактеризовать типом ускоряемых частиц, энергией, которая сообщается частицам, разбросом частиц по энергиям и интенсивностью пучка. Ускорители классифицируются на непрерывные (из них вылетает пучок, равномерный по времени) и импульсные (из них частицы выходят порциями - импульсами). Импульсные ускорители характеризуются длительностью импульса. По форме траектории и механизму ускорения частиц ускорители делятся на линейные, циклические и индукционные. В линейных ускорителях траектории движения частиц близки к прямым линиям, в циклических и индукционных - траектории частиц есть окружности или спирали. Перечислим некоторые типы ускорителей заряженных частиц. 1. Линейный ускоритель. Ускорение частиц осуществляется с помощью электростатического поля, которое создается, например, высоковольтным генератором Ван-де-Граафа. Заряженная частица проходит поле однократно: заряд Q, после прохождения разности потенциалов φ1-φ2, получает энергию W=Q(φ1—φ2). Таким способом частицы ускоряются до ≈10 МэВ. Их дальнейшее ускорение с помощью источников постоянного напряжения невозможно из-за утечки зарядов, пробоев и т. д. 2. Линейный резонансный ускоритель. Ускорение заряженных частиц осуществляется переменным электрическим полем сверхвысокой частоты, которое синхронно изменяется с движением частиц. Таким способом протоны ускоряются до энергий порядка десятков мегаэлектрон-вольт, электроны - до десятков гигаэлектрон-вольт. 4. Фазотрон (синхроциклотрон) — циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц (например, протонов, ионов, α-частиц), в котором управляющее магнитное поле постоянно, при этом частота ускоряющего электрического поля медленно изменяется с периодом. Движение частиц в фазотроне, также как и в циклотроне, осуществляется по раскручивающейся спирали. Частицы в фазотроне ускоряются до энергий, примерно равных 1 ГэВ (данные ограничения задаются размерами фазотрона, так как с ростом скорости частиц растет радиус их круговой траектории). 5. Синхротрон — циклический резонансный ускоритель ультрарелятивистских электронов, в котором управляющее магнитное поле изменяется во времени, а частота ускоряющего электрического поля неизменна. Электроны в синхротроне ускоряются до энергий 5-10 ГэВ. 6. Синхрофазотрон — циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором нужным образом сочетаются свойства фазотрона и синхротрона, т. е. частота ускоряющего электрического поля и управляющее магнитное поле и одновременно изменяются во времени так, чтобы радиус равновесной орбиты частиц оставался постоянным. Протоны ускоряются в синхрофазотроне до энергий 500 ГэВ. 7. Бетатрон — циклический индукционный ускоритель электронов, в котором ускорение создается с помощью вихревого электрического полем, которое индуцируется переменным магнитным полем, удерживающим электроны на круговой орбите. В бетатроне не существует проблемы синхронизации, в отличие от рассмотренных выше ускорителей. Электроны в бетатроне ускоряются до энергий 100 МэВ. При W > 100 МэВ режим ускорения в бетатроне нарушается электромагнитным излучением электронов. Особенно часто используются бетатроны на энергии 20-50 МэВ.