- •Введение

- •Глава 1 современное состояние минерально-сырьевой базы россии и перспективы развития геологоразведочных работ страны

- •Глава 2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы в россии.

- •Глава 3. Государственное управление и регулирование недропользования в рф.

- •3.1. Основные положения Закона « о недрах». Государственный фонд недр, виды пользования недрами, лицензирование недропользования, платежи за пользование недрами.

- •Глава 4. Предприятие в системе геологоразведочного производства.

- •4.1. Организационно-правовые формы предприятий

- •4.2. Производственная структура предприятия

- •4.3. Основы управления предприятием

- •Глава 5. Научные основы организации производства

- •5.1. Сущность производственного процесса

- •5.2. Организация труда на геологоразведочных работах

- •Глава 6. Техническое нормирование труда на геологоразведочных работах

- •6.1 Виды норм труда

- •6.2 Состав производственных и рабочих процессов геологоразведочных работ

- •6.3 Классификация затрат рабочего времени

- •Глава 7. Проектирование геологоразведочных работ

- •7.1 Геолого- методическая часть проекта

- •7.2 Производственно-техническая часть

- •7.3 Смета на производство геологоразведочных работ

- •Глава 8. Организация геологоразведочного производства

- •8.1. Особенности геологоразведочного производства

- •8.2. Стадийность грр

- •I этап. Работы общегеологического назначения

- •II этап. Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых.

- •III этап. Разведка и освоение мпи.

- •8.3. Организация геолого-съёмочных и поисковых работ

- •8.4. Организация геофизических работ

- •8.5. Организация буровых работ

- •I. Натуральные показатели

- •6. Плановая производительность бурения

- •2. Канавы и траншеи.

- •Глава 9. Организация вспомогательного производства

- •9.1 Ремонтно-техническое обслуживание

- •9.2 Организация транспорта на геологоразведочных работах

- •9.3 Организация энергоснабжения

- •9.4 Организация строительства временных зданий и сооружений

9.3 Организация энергоснабжения

При производстве ГРР в качестве источника энергии используются либо линии электропередач государственных (акционерных) сетей, либо электростанции (передвижные и стационарные), либо двигатели внутреннего сгорания (ДВС).

Способ получения энергии выбирается по экономическим соображениям, при этом учитываются следующие факторы:

расстояние перевозки горюче-смазочных материалов;

стоимость строительства ЛЭП, стационарных и передвижных электростанций;

надежность и длительность эксплуатации установок.

ДВС используется при небольших объемах работ и когда строительство ЛЭП нецелесообразно по причинам больших расстояний и сложных географических условий.

Основные недостатки:

необходимость квалифицированных специалистов для эксплуатации и ремонтов;

имеют короткий межремонтный цикл;

отрицательно реагируют на перепады температуры.

Электроэнергия от государственной сети – наиболее предпочтительный вариант, так как достаточно низкие тарифы по оплате электроэнергии; бесперебойная подача; возможность полностью автоматизировать и механизировать производственный процесс с точки зрения электрической энергии.

Отрицательный момент: высокая стоимость строительства линии электропередач на большие расстояния.

Электростанции стационарные и передвижные – в качестве топлива используют дизельное топливо. По назначению они делятся на:

основные;

резервные;

аварийные.

Основные – используются в качестве автономных источников питания, то есть там, где нецелесообразно строить ЛЭП.

Резервные – используются для замены вышедших из строя основных электростанций или в качестве резервного источника питания.

Аварийные – используются на объектах, на которых недопустимы перерывы для подачи электроэнергии.

По мощности все эти электростанции делятся на три группы:

ДЭС малой мощности – до 50 кВт.

Средней мощности – от 50 до 200 кВт.

Большой мощности – свыше 500 кВт.

Для организации электроснабжения ГРР составляют проект, в котором разрабатывают организационно-технические мероприятия по эффективному использованию энергии. К таким мероприятиям относят:

расчет типов и марок электростанций;

определение напряжение питания, сечения проводов и кабелей, составление схемы энергоснабжения;

определение затрат времени и денежных средств на осуществление того или иного вида энергоснабжения;

расчет стоимости 1 кВт/час электроэнергии с учетом расходов, необходимых для обслуживания ЛЭП и трансформаторных подстанций;

определение численного и квалификационного состава персонала;

составление графиков режима труда и отдыха;

составление проекта организации ремонта электрооборудования.

Потребное количество электроэнергии для геологоразведочных организаций определяется по формуле:

![]() ,

,

где:

Рр–

расчетная

мощность

всех

потребителей;

Ру

–

суммарная

установленная

мощность

всех

потребителей,

кВт;

Кс

–

коэффициент

спроса,

(0,5 –

1,0);

![]() -

коэффициент

использования

мощности

(0,6 –

1,0).

-

коэффициент

использования

мощности

(0,6 –

1,0).

Исходя из этой расчетной мощности потребителей, выбирают конкретный тип электростанций.

Количество энергии, вырабатываемое одной станцией, рассчитывается по формуле:

![]() ,

,

где: Рг – мощность генератора станции; Кс – коэффициент спроса; Тс – продолжительность смены в часах; Км – коэффициент использования оборудования по машинному времени.

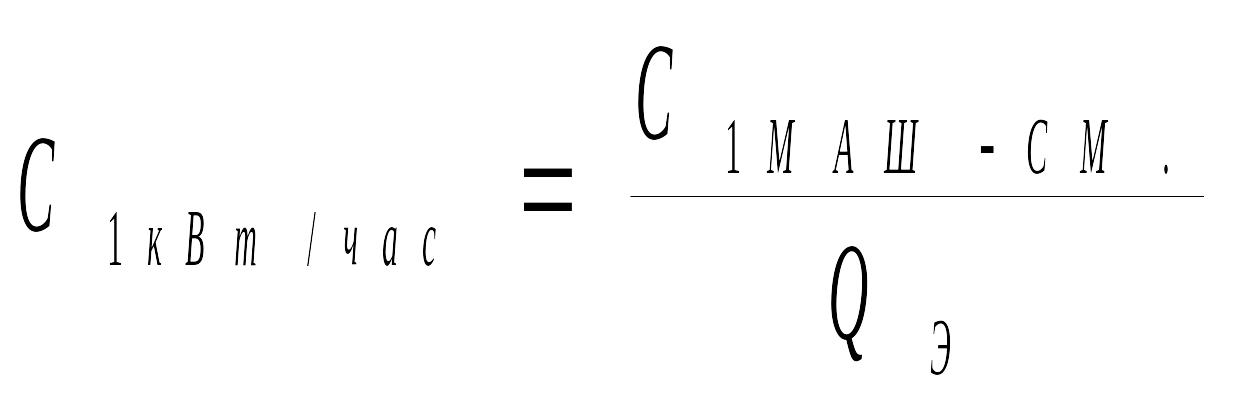

Стоимость 1 кВт/час электроэнергии, вырабатываемого станцией:

,

,

где: С1маш.-см.– стоимость 1 машино-смены работы электростанции; Qэ – количество энергии, вырабатываемое электростанцией.

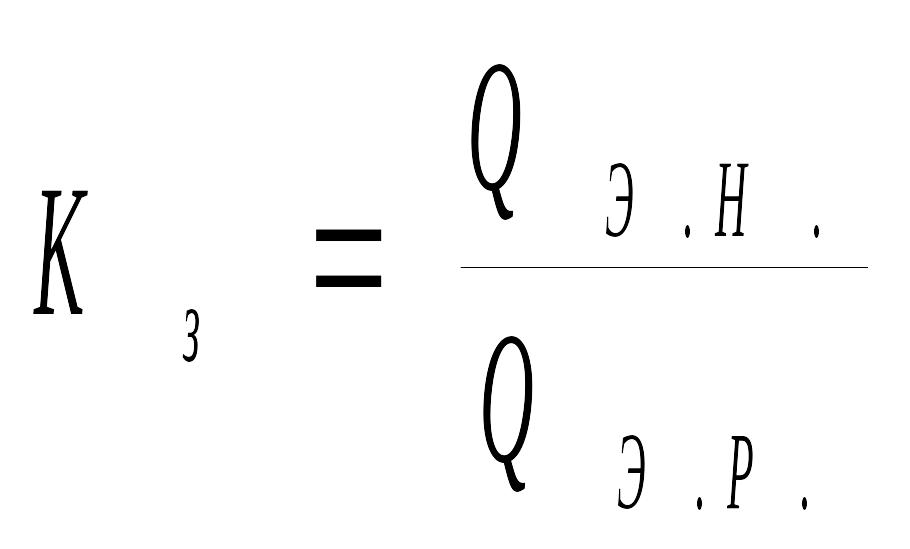

Общая потребляемая энергия всегда меньше, чем вырабатываемая энергия, поэтому в расчеты вводятся так называемые коэффициенты загрузки.

Коэффициент загрузки рассчитывается по формуле:

,

,

где: Qэ.н. – номинальное количество электроэнергии; Кэ.р.– расчетное количество электроэнергии.

При использовании электроэнергии от государственной. сети организация составляет проект на строительство ЛЭП и трансформаторных подстанций. Стоимость проекта определяется прямым сметно-финансовым расчетом. Проект согласовывается с объединениями эксплуатации энергоустановок; с Энергонадзором; с землепользователем, на территории которого будут проложены ЛЭП и установлены трансформаторные станции.

Мощность трансформаторных подстанций определяется следующим образом:

![]() ,

,

где:

Ру

–

установленная

мощность

потребителей;

![]() -

средневзвешенный

коэффициент

полезного

действия

всех

потребителей;

-

средневзвешенный

коэффициент

полезного

действия

всех

потребителей;

![]() -

КПД

ЛЭП

(КПД<1).

-

КПД

ЛЭП

(КПД<1).

При использовании государственной сети организация получает самую дешевую электроэнергию. Более дорогой, электроэнергия, будет в случае ее потребления от промышленных электростанций. Самой дорогой - при использовании стационарных или передвижных электростанций.

При оплате электроэнергии устанавливается двуставочный тариф, который слагается из стоимости установленной мощности и фактически израсходованной или потребленной электроэнергии.

Формула двуставочного тарифа в общем виде:

![]()

где: А – плата за 1 кВт/час установленной мощности; Ру – установленная мощность потребителей; В –стоимость 1 кВт/час потребленной электроэнергии; Н – норма потребления электроэнергии в одну смену; Тсм – количество рабочих смен; Кск – коэффициент скидок или надбавок за коэффициент использования мощности.

Коэффициент скидок: Кск = 1, если cos φ=норм.

Кск < 1, если cos φ < норм.(0,8-0,9)

Кск > 1, если cos φ норм.>(1,1-1,3)

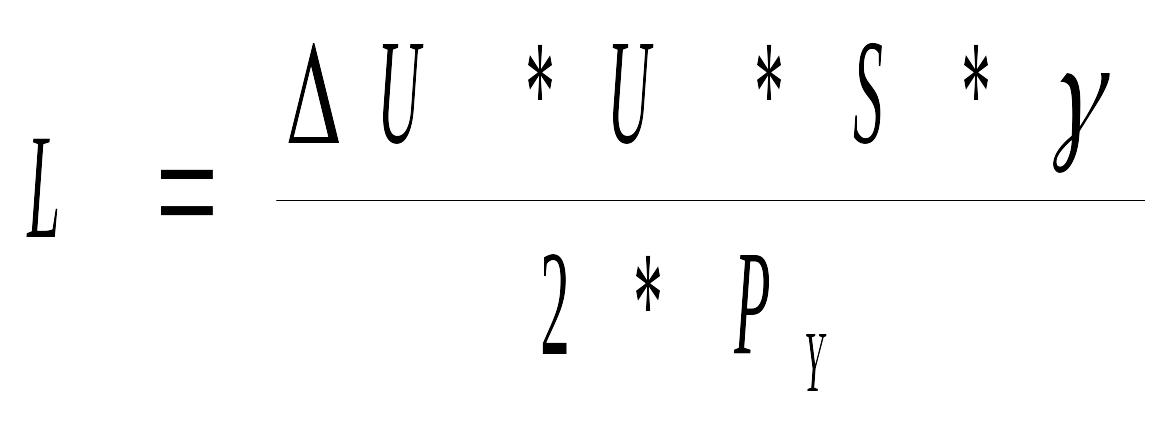

При строительстве собственных электростанций места их заложения необходимо выбирать таким образом, чтобы суммарные потери электроэнергии в линии электропередач не превышали 10%.

Длина ЛЭП допустимая:

где:

![]() -

допустимые

потери

напряжения

в

сети;

U

– линейная

мощность

в

сети;

S

– площадь

поперечного

сечения

проводов;

2*Py

– двойная

установленная

мощность

потребителей;

-

допустимые

потери

напряжения

в

сети;

U

– линейная

мощность

в

сети;

S

– площадь

поперечного

сечения

проводов;

2*Py

– двойная

установленная

мощность

потребителей;

![]() -

удельное

электрическое

сопротивление

проводов.

-

удельное

электрическое

сопротивление

проводов.