- •46. Виды забоев при разработке грунта экскаваторами «обратная лопата» и «драглайн» на вымет. Порядок их расчета.

- •1. Находим рабочие параметры экскаватора:

- •2. Устанавливаем ширину Аi участков котлована поверху с учетом откосов.

- •3. Находим отношения

- •48. Особенности расчета проходок экскаваторов обратная лопата и драглайн при параллельной их работе в транспорт и навымет.

- •49. Транспортирование грунта и порядок расчета требуемого количества транспортных средств

- •50 Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами.

- •51 Разработка грунта гидромониторами

- •52. Разработка грунта земснарядами

- •53. Транспортирование и намыв насыпи при гидромеханизированной разработке грунта.

- •54 Технология устройства вытрамбованных котлованов и траншей

- •55. Вращательный способ бурения грунтов.

- •56 Ударный и вибрационный способы бурения грунтов.

- •57. Физические способы бурения.

- •58. Укладка грунта при возведении насыпей и обратных засыпках траншей и пазух фундаментов.

- •59. Физические способы поверхностного уплотнения грунтов.

- •60 Уплотнение грунтов катками

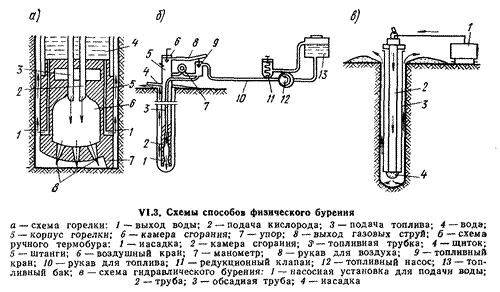

57. Физические способы бурения.

К основным физическим способам бурения относятся термический и гидравлический. В стадии разработки и производственной апробации находятся электрогидравлический, плазменный, ультразвуковой и некоторые другие способы.

При термическом способе бурения горные породы разрушаются высокотемпературным источником тепла — открытым пламенем. Рабочим органом станка термического бурения является термобур с огнеструйной горелкой (рис. VI. 3,а), из которой со сверхзвуковой скоростью направляется на забой скважины газовая струя с высокой температурой. В камеру сгорания через форсунку подают смесь тонкораспыленного керосина с газообразным кислородом. Образующиеся внутри камеры газообразные продукты горения с температурой до 2000°С под действием давления внутри камеры вылетают со скоростью около 2000 м/с через отверстия в днище горелки и действуют на забой скважины. С помощью воды горелку охлаждают и удаляют из скважины разрушенную породу.

Передвижные станки термического бурения на гусеничном и автомобильном ходу и ручные термобуры имеют в принципе аналогичное устройство. Ручной термобур (рис. VI. 3,б) представляет собой металлическую штангу-кожух диаметром 30 мм, в которой имеется горелка с системой охлаждения. Керосин и газообразный кислород поступают в горелку под давлением 0,7 МПа, а вода для охлаждения — под давлением 1,3 МПа.

Передвижными станками термического бурения можно бурить шпуры и скважины диаметром до 130 мм и глубиной до 8 м, а ручными термобурами — шпуры диаметром 60 мм и глубиной 1,5...2 м.

Разновидностью термического бурения является проходка шпуров с помощью нагретого сжатого воздуха. Этим способом бурят шпуры диаметром 50...70 мм и глубиной до 2 м в мерзлых грунтах. Для бурения используют установку, состоящую из компрессора, калорифера и воздухонагревателя. Из компрессора сжатый воздух по рукавам подается в калорифер через вмонтированные в него воздушные трубки и подогревающую коксовую печь. Струя сжатого воздуха, подогретая в воздухонагревателе до 90°С, по рукаву с перфорированным наконечником направляется в грунт, отогревает его, разрыхляет и выбрасывает из скважины.

Термический способ бурения шпуров по сравнению с механическим является более эффективным, и производительность его в 10...12 раз больше при бурении парод кристаллической структуры.

Гидравлический способ бурения (рис VI. 3, в) используют для разработки скважин в легких суглинках и плывунах. При этом способе воду нагнетают в скважину через колонну труб и специальную стройную насадку, прикрепленную к нижней части колонны. Вода размывает забой, и трубы погружаются в грунт. Гидро масса, образованная размывом грунта, под давлением воды выжимается вдоль наружных стенок обсадной трубы, извлекаемой из грунта лебедкой. С помощью гидравлического бурения можно проходить скважины глубиной до 8 м со скоростью до 1 м/мин.

58. Укладка грунта при возведении насыпей и обратных засыпках траншей и пазух фундаментов.

Укладку и уплотнение грунтов выполняют при планировочных работах, возведении различных насыпей, обратных засыпках траншей и пазух фундаментов. Для получения наибольшей плотности уложенного грунта, наименьшей фильтрационной способности и уменьшения последующих осадок его укладывают и уплотняют с соблюдением определенных технологических требований.

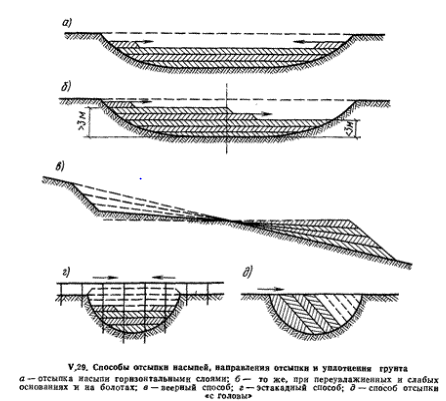

Для отсыпки насыпи не следует применять пылеватые пески, легкие супеси, жирные глины, торф, меловые и трепельные грунты и грунты с примесью органических материалов и легкорастворимых солей. Отсыпку следует вести от краев насыпи к середине для лучшего уплотнения грунта, ограниченного отсыпанными краевыми участками насыпи (рис. V. 29).

При возведении насыпей на переувлажненных, слабых основаниях отсыпку ведут в обратном порядке до высоты 3 м, чтобы отжимать воду из основания, а выше 3 м — от краев к середине. Отсыпку насыпи следует начинать с наиболее высоких точек рельефа и организовать движение землевозных машин так, чтобы они уплотняли предыдущий слой грунта. На промежуточных поверхностях по высоте насыпи, а также на ее верхней поверхности не должно быть замкнутых пониженных участков, в которых может скапливаться влага. Вблизи от нулевой линии вместо послойного способа возведения насыпи применяют веерный, а при засыпке глубоких оврагов — послойный способ возведения, насыпи с эстакады. Насыпь следует отсыпать с запасом по высоте на естественную осадку, которую принимают при отсутствии уплотнения до 6% для скальных грунтов и до 9% для нескальных. Искусственные сооружения следует засыпать горизонтальными слоями по всей длине одновременно с обеих сторон.