- •Стратегическое планирование в международных корпорациях

- •2. Сбор информации.

- •3. Поиск стоимости.

- •4. Формирование стратегической повестки дня: проблемы, которые необходимо решить и возможности, которые нужно использовать.

- •5. Мониторинг движения.

- •1. История возникновения стратегическго планирования, основные понятия

- •Методика формирования и согласования стратегических вариантов

- •1. Товарно-рыночная стратегия

- •2. Ресурсно-рыночная стратегия

- •3. Технологическая стратегия

- •4. Интеграционная стратегия

- •5. Финансово-инвестиционная стратегия

- •6. Социальная стратегия

- •7. Стратегия управления

- •8. Стратегия реструктуризации

- •1. Товарно-рыночная стратегия

- •Ресурсно-рыночная стратегия предприятия

- •Технологическая стратегия предприятия

- •4. Финансово-инвестиционная стратегия предприятия

- •5. Социальная стратегия

- •6. Стратегия управления

- •7. Стратегия реструктуризации: децентрализация управления и оптимальные размеры предприятия

- •Лекция .5 10 школ стратегического планирования

7. Стратегия реструктуризации: децентрализация управления и оптимальные размеры предприятия

В настоящее время многие предприятия находятся в стадии реорганизации. Изменяется структура управления, приобретают черты самостоятельности отдельные подразделения предприятия и т.д.

Сама по себе реструктуризация предприятий затрагивает различные стороны деятельности предприятия, не укладывается полностью ни в один из рассмотренных выше видов стратегиии, хотя если говорить строго, не может быть отнесена к самостоятельному ее виду. Поэтому выражение «стратегия реструктуризации» используется в заголовке раздела для обозначения группы взаимосвязанных решений, принятие которых в ходе реструктуризации может повлиять на стратегические позиции и планы предприятия.

Процесс институциональной реструктуризации промышленности активно развивается в России с начала 90-х годов. При этом доминирующей до настоящего времени была тенденция дезинтеграции, разукрупнения промышленных предприятий и создания разветвленных финансово-промышленных структур «планетарного» типа. Такие структуры включают ряд (порой до нескольких десятков) производственных, торговых и сервисных малых предприятий в качестве сателлитов крупного или среднего промышленного акционерного общества. Как правило, эти структуры формируются по решению руководства именно «материнского» предприятия, а учреждение малых сопутствующих предприятий позволяет основному решать значительное число своих финансовых, снабженческих и иных проблем.

Практика показывает, что цели реструктуризации конкретного предприятия могут быть разнообразными. Имеет смысл выделять две разновидности изменения структуры: стратегическую и спекулятивную реструктуризацию. Стратегическая реструктуризация направлена на приведение структуры в соответствие с новыми функциями и миссией предприятия, спекулятивная – исключительно на решение краткосрочных задач, среди которых:

- временный отказ от централизованного управления, вызванный невозможностью осуществлять такое управление (например, из-за утраты доверия);

- уход от долгов, «висящих» на материнской компании;

- создание наилучших условий для «естественного» сокращения численности коллектива за счет не нашедших себя в новой экономике подразделений;

- создание «атмосферы преобразований» на предприятии для осуществления тех или иных последующих спорных или «непопулярных» шагов.

Во всех подобных случаях следует стремиться к тому, чтобы принимаемые решения не носили необратимый характер. Для этого лучше обозначать предлагаемые преобразования в приказах и других директивных внутрифирменных документах как «экспериментальные», устанавливаемые «на переходный период» и т.п.

Основными видами разукрупнения являются:

- юридическое разукрупнение (передача прав и обязанностей одного или нескольких юридических лиц большему числу субъектов хозяйственного права);

- предметное разукрупнение производства (диверсификация);

- территориальное разукрупнение (рассредоточение);

- управленческое разукрупнение, включая децентрализацию и перераспределение ответственности и полномочий.

Аналогичным образом классифицируются и процессы укрупнения (интеграции). Заметим, что эти процессы не являются взаимоисключающими, и даже в рамках одного предприятия предметное разукрупнение может сопровождаться, скажем, территориальной концентрацией.

Разработке оптимальной стратегии и масштабов реструктуризации конкретного предприятия, как правило, должен предшествовать процесс его хозяйственного позиционирования, рыночного «самоопределения» предприятия. Наилучшей представляется следующая последовательность действий.

· Анализ стратегического социально-экономического потенциала предприятия – совокупности характеристик внутренних и доступных для использования внешних (сетевых) рыночных ресурсов предприятия, определяющих возможности его функционирования в будущем.

· На базе определения стратегического потенциала предприятия и анализа тенденций условий микросреды предприятия определение стратегических зон хозяйствования – секторов рынка, в которых будет оперировать предприятие.

· Определение типа предприятия по скорости и глубине его реакции на внешние рыночные и административно-хозяйственные факторы.

· Разработка комплексной социально-экономической стратегии предприятия – совокупности решений, определяющих долгосрочные направления концентрации усилий и ресурсов предприятия.

· Определение оптимальных границ, внутренней структуры предприятия и состава пограничной «интеграционной среды» предприятия.

Возникают четыре базовых вида первичной группировки операций и формирования организационных подразделений: территориальная, ресурсная, технологическая и предметная (продуктовая) структуризация.

Как правило, первичной группировки оказывается недостаточно для создания управляемой организации, поэтому производится вторичная группировка, объектами которой являются уже не операции, а элементы структуры, сформированные в результате первичной группировки.

Вторичная группировка, объединяющая первичные подразделения, также может быть территориальной, ресурсной, технологической и предметной, однако из-за многоэтапности переработки ресурсов на многих предприятиях здесь возникают «вертикальные» группировки, при которых объединяются все (или значительная часть) подразделений, участвующих на разных этапах в производстве той или иной группы конечной продукции предприятия. Входящие в такую вертикальную группу подразделения сами могут быть сформированы по одному из четырех перечисленных выше способов. В последнее время группировки такого «вертикального» типа называют системой «бизнес-единиц», противопоставляют ей «горизонтальную» функциональную группировку. Организационная структура производственной части предприятия формируется на базе группировки операций по одному из четырех приведенных выше признаков или их комбинации. Так, производственный участок образует совокупность территориально близких рабочих мест, на которых выполняются однородные по технологическим способам операции или производится однотипная продукция; совокупность рабочих участков, территориально локализованная и связанная либо однородностью продукции, либо стадиями ее последовательной переработки, образует цех. Хорошо известны и способы объединения операций по составу используемых ресурсов, когда входной поток ресурсов распределяется на «рукава» для соответствующей обработки. В управленческой сфере группировка также часто основана на видах обрабатываемой информации.

Организационная структура управляющей части предприятия формируется на базе группировки функций. Если группировка функций (и выполняющих их работников) выполнена на основе признаков однородности продукции, к которой относятся данные функции, получается дивизиональная структура. Фактически при этом предприятие распадается на отделения (дивизии), осуществляющие все операции по созданию, производству и реализации продукции данного вида (следует иметь в виду, что само по себе понятие «однородность продукции» может базироваться либо на производственной, либо на потребительской близости продуктов, поэтому дивизиональной будет как структура, в которой предприятие разделено по географии обслуживаемых рынков, так и структура, где деление на подсистемы осуществлено по признаку технологической близости товаров).

Объединение функций по характеру их выполнения приводит к функциональной структуре, в которой в отдельные подразделения выделяются отдел сбыта, отдел планирования и т.д. Как правило, именно по такой схеме строилась структура управления промышленными предприятиями в дореформенной экономике.

Практикуются и смешанные варианты, в которых часть подразделений предприятия формируется по функциональному признаку (бухгалтерия, отдел снабжения и т.п.), часть (например, основные цеха) – по технологическому, часть (например, маркетинговые подразделения) – по дивизиональному.

Выбор или изменение организационной структуры представляет собой весьма творческую и имеющую много вариантов решения задачу. Критерий правильности выбора (кроме практики работы предприятия после установления той или иной структуры) должен опираться, как говорилось выше, на оценку рациональности соотношения между увеличением стратегического потенциала предприятия и возможностей его оперативного использования. При этом еще раз следует подчеркнуть, что наиболее обоснованный и продуманный выбор организационной структуры может быть сделан только после того, как сформированы основы комплексной стратегии предприятия, включая стратегию маркетинга, технологическую и социальную стратегии предприятия.

Существуют некоторые общепризнанные, хотя и не носящие абсолютного характера, рекомендации, основанные на эмпирическом исследовании закономерностей функционирования предприятий. Например, для диверсифицированных компаний наиболее часто используется дивизиональная структура. Монопродуктовые компании и компании с доминирующим продуктом предпочитают технологическую или функциональную структуру. В значительной степени выбор между этими типами структур зависит от национальных традиций и особенностей национальной психологии. Так, в Японии дивизиональная структура принята примерно у 40% компаний, в то время как в США такую структуру имеет около 80% фирм.

Можно сказать, что горизонтальная или функциональная структуризация способствует хорошей организации процессов воспроизводства, в то время как вертикальная или дивизиональная – хорошей организации производственных и маркетинговых процессов.

Объективное сравнение и выбор той или иной формы организации производства могут быть сделаны только после анализа степени изменчивости внешней деловой и административной среды и определения товарно-рыночной и технологической стратегии предприятия. Предприятия, ориентированные в большей степени на возможность раньше других удовлетворить текущие потребности рынка, чем на свои технологические преимущества, чаще используют дивизиональный тип. Если же конкурентные преимущества планируется извлекать из высокого уровня технологии или интеллектуальных ресурсов, целесообразна горизонтальная организация. Следует также отметить, что дивизиональная организация весьма чувствительна к изменениям номенклатуры продукции (если основой для разделения является продуктовая структура) или рынков (если для разделения использована рыночная структура).

В зависимости от степени самостоятельности, а точнее – от полноты делегируемых подразделению функций, выделяются пять основных вариантов локализации функций.

1. Структурно-организационные подразделения, не являющиеся хозрасчетными и выполняющие работы в соответствии с заданиями руководства предприятия.

2. Структурно-организационные подразделения, являющиеся хозрасчетными и финансируемые за счет предприятия.

3. Центры финансовой ответственности – хозрасчетные подразделения, финансируемые за счет разницы между ценой реализации произведенных подразделением товаров или оказанных услуг и величиной издержек, связанных с функционированием подразделения.

4. Дочерние хозяйственные общества (предприятия), являющиеся юридическими лицами, но обязанные выполнять указания материнского предприятия, обусловленные преобладающим участием последнего в уставном капитале.

5. Самостоятельные предприятия, связанные с материнской компанией кооперационными отношениями согласно заключенным договорам.

Одним из главных в контексте реструктуризации и разукрупнения является вопрос о том, какие именно подразделения оставлять в составе структурного ядра предприятия, какие помещать в «приграничную полосу» внутри предприятия, предоставляя максимальную разумную самостоятельность, а какие выводить за пределы в «интеграционное пространство». Этот вопрос, относящийся к дезинтеграционной политике, имеет и зеркальное «интеграционное» отражение: какие из самостоятельных предприятий в сфере горизонта действия предприятия заслуживают присоединения (включения в состав предприятия с той или иной степенью самостоятельности), какие – включения в «интеграционную полосу».

ЛЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Возникновение международных корпораций является закономерным результатом развития мировой экономики и международных экономических отношений, с одной стороны, и мощным фактором их развития, с другой.

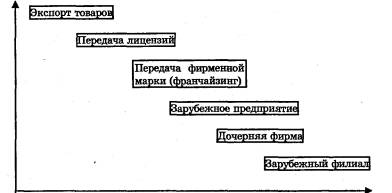

Опыт мирового развития показывает, что процесс интернационализации производства как главной предпосылки создания международных корпораций в основе своей имеет модель последовательной интернационализации. Ориентированная на расширение сбыта за рубежом данная модель отражает последовательное дополнение исторически и логически первой формы интернационализации — товарного экспорта новыми формами международной предпринимательской деятельности — экспортом лицензий, торговой марки, прямыми зарубежными инвестициями.

Модель последовательной интернационализации производства

Различают две формы международных корпораций. Транснациональные корпорации (transnational corporation) — это корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, а филиалы разбросаны по всему миру.

Под многонациональными корпорациями (multinational corporation) обычно понимают корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу двух и более стран, а зарубежные отделения также находятся в разных странах.

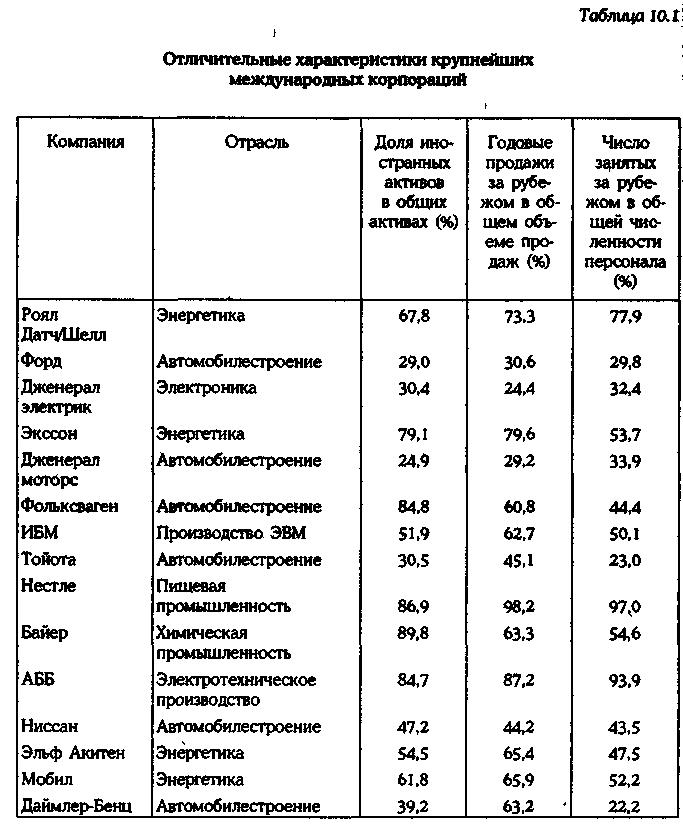

В мировой практике под международными корпорациями понимают лишь действительно крупные компании, оказывающие существенное влияние на мировой рынок товаров и факторов производства.

Как правило, к ним относятся лишь те многонациональные и транснациональные корпорации, у которых:

— годовой объем продаж составляет не менее 1 млрд долл. (

— от 1/5 до 1/3 общего оборота приходится на заграничные операции— доля зарубежных активов не менее 25%;

— филиалы имеются не менее, чем в шести странах.

Современный этап развития международных корпораций характеризуется не только появлением глобальных корпораций, но и качественным изменением организации деятельности:

— в условиях НТП и жесткой конкуренции главной целью их деятельности является получение не максимальной прибыли (этот показатель занимает сейчас 5-6 место), а обеспечение финансовой устойчивости и «максимизация рынка»;

— создание глобальных сетей производства и сбыта в рамках единой глобальной стратегии компании; при этом, не довольствуясь созданием производства законченного цикла в одной стране, международные корпорации стремятся специализировать каждое предприятие глобальной сети на наиболее рациональном производстве отдельного узла, компонента для конечной сборки там, где это наиболее выгодно;

— расширение масштабов международного разделения труда в рамках международных корпораций базируется на горизонтальной и вертикальной интеграции производственной, исследовательской, сбытовой и т.п. деятельности разбросанных по разным частям мира подразделений компании;

— международное производство, создаваемое ими, — не только материальное, но и нематериальное;

— стратегия международных корпораций в развитии обрабатывающей промышленности базируется на качественно новой (глобальной) комбинации материальных, финансовых и человеческих ресурсов и нацелена на повышение производительности труда и рост эффективности производства (по некоторым оценкам, доля обрабатывающей промышленности в 2025 году не превысит 10% мирового ВНП, но за счет роста производительности и эффективности мировые потребности в ее продукции будут удовлетворены полностью);

— интенсивное развитие внутрикорпоративной торговли между подразделениями международной компании (она составляет сейчас примерно 1/3 всей мировой торговли);

— вывоз капитала международными корпорациями нацеливается не только на увеличение количества зарубежных филиалов, но и на сокращение разрыва в организации и технологии производства в различных странах: качество изделий и услуг компании независимо от места производства и должно соответствовать мировым стандартам);

— разработка, передача и использование технологий преимущественно в рамках замкнутой корпоративной структуры и одновременно (в целях снижения риска в конкурентной борьбе) создание совместных научно-исследовательских центров и программ, перекрестное лицензирование с другими корпорациями (как партнерами, так и конкурентами);

— диверсификация деятельности международных корпораций по формам (их насчитывается 15). Наиболее эффективными считаются гибридные или комплексные формы внешнеэкономической деятельности: движение товаров, капиталов, технологий, знаний. Все большее распространение в мировой практике получает «лифрэксдинг» (lifrexding) — комплексное сочетание обмена лицензиями, франчайзинга, экспорта товаров. В сфере нематериального производства ярко обозначена тенденция и специализация на определенном виде ВЭД (в финансах, сбыте, менеджменте, страховании);

— «сплетение» международных корпораций, принадлежащих к разным национальным и международным центрам и усиление их взаимодействия в виде стратегических систем, семей, альянсов, слияний и поглощений;

— стремление приспособиться к трехполюсной модели мира определяет открытие международными корпорациями хотя бы по одному крупному предприятию-координатору деятельности зарубежных филиалов и фирм в каждом из центров триады США — Западной Европе — Японии.

Стратегия корпорации — это способ осуществления ее целей в меняющихся рыночных условиях. Для реализации своих стратегий международные корпорации используют различные модели инвестирования:

—инвестирование с «нуля»;

— трансплантации;

— стратегические альянсы;

— международные слияния и приобретения;

— международные переплетения.

Инвестирование с «нуля» означает создание за рубежом полностью нового предприятия. До 80-х годов было самой распространенной формой инвестирования.

Трансплантации — вынесение в принимающую страну отдельных производств (чаще всего сборочных). Первыми в мировой практике применили эту стратегическую модель японские и южнокорейские автомобилестроительные ТНК. Сегодня для немецких и итальянских фирм заводы Чехии, Польши, Венгрии также стали сборочными цехами для последующего реэкспорта в ЕС.

Стратегические альянсы — разного рода гибкие межфирменные союзы, создаваемые для совместного решения ориентированных на глобальный рынок конкурентных задач в той или иной области, но позволяющие продолжать соперничество в других сферах.

В качестве конкретных целей создания стратегических альянсов можно выделить следующие сгруппированные по нескольким основным позициям:

1) технологические альянсы, предполагающие международное сотрудничество фирм в сфере НИОКР, — 37,7% межфирменных коалиций;

2) соглашения о совместном производстве (23,3%). Многие из производственных альянсов ориентируются на достижение экономии на масштабах производства. При этом в одних случаях фирмы могут стремиться к объединению усилий тех или иных звеньев производственной цепочки при сохранении полной независимости во всех остальных операциях, а в других — создавать совместные предприятия;

3) соглашения в области сбыта (7,9%). Главное целевое назначение сбытовых альянсов состоит не в устранении или ограничении взаимной конкуренции участников, а во взаимном предоставлении доступа к сбытовым сетям друг друга на стратегических рынках.

Международные слияния и приобретения как форма международного предпринимательства имеет в современных условиях возрастающее значение. Важная целевая установка компании по слиянию и приобретению — ориентация на сбыт. Покупка компании может пониматься как стратегия выхода на рынок. В противоположность созданию новой дочерней фирмы на зарубежных рынках преимущества покупки определенной компании состоят в том, что существующие структуры, сети, оборудование в сфере сбыта, производства, поставок могут быть заимствованы. Международная деятельность по покупке и поглощению проводится с целью формирования глобальной структуры конкуренции. Скупка конкурентов может иметь своим следствием урегулирование рынка или усиление собственной конкурентной позиции.

Международные переплетения ТНК представляют собой совместное владение несколькими корпорациями ценными бумагами друг друга. Наибольшее количество международных переплетений приходится на автомобилестроение.

Вместе с тем сегодня еще нельзя говорить об устойчивом типе международной предпринимательской деятельности. Критериями выбора формы международной предпринимательской деятельности являются индивидуальные для каждого предпринимателя и фирмы мотивы и цели транснационализации.

Очевидно, что международные корпорации, создавшие на базе глобальных производительных сил международное производство, ориентированное на удовлетворение потребностей людей в любой стране мира становятся главным субъектом глобальной мировой экономики. Обострение глобальной конкуренции между ними определяет в ближайшем будущем уменьшение числа МК с одновременным увеличением их роли и мощи.

Существует множество причин, почему организация может разрабатывать международный вариант стратегического развития. Известный американский теоретик менеджмента П. Котлер (1980) объединил их в две группы факторов, которые определяют, будет ли для компании привлекательным международный вариант развития бизнеса или нет.

Факторы выталкивания. Они порождаются недостатком возможностей для развития бизнеса на местном рынке в связи с низкими ценами на продукцию или ограничениями со стороны правительства (например, антимонопольное законодательство) и часто являются причиной обращения компании к изучению возможностей деятельности на международных рынках.

Факторы втягивания. Они возникают при существовании за рубежом лучших условий для развития бизнеса.

Существует ряд специфических стратегических альтернатив развития, которые используются в международном контексте. Мы рассмотрим следующие:

- дочернее предприятие в полной собственности; Этот тип международной стратегии определяется как создание зарубежного предприятия, которое полностью принадлежит и контролируется транснациональной компанией (ТНК). Это дочернее предприятие бывает, как правило, частью формальной структуры организации. Оно требует прямых вложений капитала и трудовых ресурсов. В основном здесь существуют два варианта развития: - создание предприятия на пустом месте — образование новых предприятий в иностранном государстве; - частичное или полное поглощение зарубежных предприятий или их активов.

- совместное предприятие; базируется на соглашении, согласно которому два или более партнеров владеют и управляют зарубежным предприятием. Это предприятие обычно размещается в родной стране одного из партнеров. Существует ряд причин, по которым компания считает выгодным создать совместное предприятие:

экономия финансовых вложений обоих партнеров и снижение затрат;

быстрое завладение каналами распределения, что уменьшает расходы на маркетинг;

сохранение независимости двух сторон.

Структура совместных предприятий бывает двух типов. - Недолевые совместные предприятия. Это предприятия, в которых одна группа предоставляет услуги другой. Группа, предоставляющая услуги, обычно занимает более сильные позиции в управлении совместным предприятием, чем другая, однако подобная форма не очень широко распространена. - Долевые совместные предприятия. Такие предприятия предусматривают обоюдные финансовые вложения, производимые в деловое предприятие многонациональной компанией и местным партнером. В данном случае существует множество вариаций с точки зрения вложения финансов, передачи технического и другого опыта. Совместные предприятия обеспечивают участникам бизнеса ряд преимуществ.

- лицензирование; Это соглашение, по которому компания получает возможность производить продукт (услугу), разработанный кем-то и защищенный патентом. В типовом случае сторона, продающая лицензию, предоставляет разрешение другой стороне использовать патент, торговую марку или патентованную информацию в обмен на лицензионные платежи. Продажа обычно ограничивается пределами конкретного географического района, а также существует ограничение соглашения по времени. Компания, которая предоставляет лицензию, называется лицензиаром, а которая приобретает ее — лицензиатом. Компании, которые расходуют значительные суммы на исследования и разработки, скорее всего, будут лицензиарами, а те, которые этого не делают, будут выступать в роли лицензиатов.

- договор о франшизе (франчайзинг); в своей основе представляет деловое соглашение, по которому одна сторона разрешает другой вести деятельность, используя ее товарный знак, логотип, продукцию, а также методы ведения операций в обмен на вознаграждение. Если лицензирование связано с производственным компонентом деятельности, то договор о франшизе связан со сбытом.

Часто франшиза используется в розничной торговле, работе закусочных, гостиничном деле и широко применяется в международном масштабе (например, McDonald's). Договор о франшизе обычно требует выплаты вознаграждения вперед, а затем процентов с прибыли. В обмен на это предоставляющий привилегию обеспечит необходимую помощь и в некоторых случаях может требовать закупки товаров или поставок, чтобы поддерживался уровень качества. Договор о франшизе дает ряд выгод, в частности:

• обеспечивает предоставляющего франшизу притоком дохода, а ее получившего — товаром (услугой) и маркетинговым комплексом, обеспечивающим быстрое развитие рынка;

• позволяет компании быстро расти в нескольких местах без значительных вложений капитала, который мог бы понадобиться, если бы компания росла иным способом;

• устраняет часть потребностей в развитии управленческих навыков, необходимых для того, чтобы справиться с большой распыленной организацией;

• является подходящей стратегией для вовлечения в нее малых фирм, при этом риск значительно меньше, чем при независимом начале дела.

- оффшорное производство; означает, что одна стадия производственного процесса размещается за рубежом для того, чтобы уменьшить затраты. Оффшорная фирма обычно размещается в стране с невысокой стоимостью рабочей силы, а конечный продукт продается на внутреннем рынке страны, в которой зарегистрирована корпорация. Это довольно распространенная стратегия в области, например, электроники и текстиля. Оффшорное производство целесообразно использовать в случаях, когда:

• продукция требует значительных затрат из-за больших объемов неквалифицированного труда;

• вес продукции относительно мал в сравнении с ее стоимостью — это необходимо для снижения расходов;

• в стране, выбранной для производства продукции, низкие тарифы на сырье и энергию;

• продукция стандартизирована и имеет стандартный производственный процесс.

- экспорт и импорт. Участие в экспортно-импортных операциях часто является единственным выбором для малой фирмы, которая стремится выйти на международный рынок. Это также вариант для более крупных компаний, которые хотят прорваться на международный рынок с минимальным объемом вложений. Выделяются три важных элемента, определяющих успех в области экспорта:

• наличие в организации специалистов по экспортным продажам;

• необходимость концентрации компании на ее важнейших иностранных рынках, а не реализация стратегии нескоординированных продаж за границу;

• необходимость тщательного выбора, подготовки и контроля иностранных посредников и обеспечения наличия эффективной обратной связи с иностранным рынком.