- •Физика конденсированного состояния вещества

- •Вводная глава

- •§1. Понятие пространства и времени.

- •§2.Масса, энергия, относительность

- •§3.Симметрия и асимметрия в неживой природе.

- •Глава I. Абстрактные группы

- •§1.Группа

- •§2.Сдвиг по группе

- •§3.Подгруппа

- •§4.Сопряжённые элементы и класс

- •§5.Инвариантная подгруппа

- •§6.Фактор – группа

- •§7. Изоморфизм и гомоморфизм групп

- •§8. Представления групп

- •§9. Характеры представлений

- •§10.Регулярное представление

- •§11. Примеры групп имеющих, приложение в физике

- •§12.Теория групп и квантовая механика

- •Глава II.Описание структуры кристаллов

- •§1.Общие свойства макроскопических тел

- •§2. Точечные группы.

- •§3. Симметрия кристаллов

- •§4.Сингонии.

- •§5.Неприводимые представления группы трансляций

- •§5.Конкретные примеры прямой и обратной решёток

- •1) Прямые решётки.

- •§6.Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле

- •§7.Определение структуры кристаллов.

- •§8. Атомный и геометрический структурный факторы

- •Глава III Движение электрона в периодическом поле

- •§1. Адиабатическое приближение

- •§2. Уравнения Хартри

- •§3 Уравнения Хартри-Фока

- •§4.Обменное взаимодействие

- •§5. Кристаллический потенциал и свойства симметрии гамильтониана

- •§6. Теорема Блоха

- •§7. Одноэлектронное уравнение Шрёдингера

- •§8. Приближение свободных электронов

- •§9. Плотность состояний

- •§10. Эффективная масса электронов

- •§11.Приближение почти свободных электронов

- •§12.Метод сильной связи

- •§13. Поверхность Ферми

- •§14. Химический потенциал и физическая статистика

- •Глава IV. Силы связи в кристаллах

- •§1. Силы Ван - дер – Ваальса

- •§2. Ионные кристаллы

- •§3.Ковалентная связь

- •§4. Металлическая связь

- •§5.Водородная связь.

- •Глава V. Динамика решётки.

- •§1. Силы упругости в кристаллах.

- •§2.Колебания и волны в одномерной атомной цепочке.

- •§3. Колебания и волны в двухатомной одномерной цепочке

- •§ 4.Нормальные колебания в трёхмерных кристаллах

- •§5. Понятие о фононах

- •§6.Спектр нормальных колебаний решётки.

- •§7.Теплоёмкость твёрдого тела

- •§8.Теплоёмкость электронного газа

- •Глава VI. Физика полупроводников

- •§1.Собственные полупроводники

- •§2. Примесные полупроводники

- •§3.Статистика электронов и дырок в полупроводниках

- •§4.Положение уровня Ферми и концентрация носителей в собственных полупроводниках

- •§5. Положение уровня Ферми и концентрация носителей в примесных полупроводниках.

- •Глава VII Кинетические свойства твёрдых тел

- •§1. Электропроводность

- •§2. Вычисление времени релаксации

- •§3. Кинетическое уравнение Больцмана

- •§4.Статическая проводимость

- •§5. Классическая теория электропроводности в магнитном поле

- •Глава VIII Растворы и химические соединения Введение

- •§1. Фазовая диаграмма.

- •§2. Упорядоченные растворы.

- •§3.Фазовые превращения.

- •§4. Типы фазовых диаграмм.

- •§5. Системы с образованием химических соединений

- •§6. Сплавы типа растворов внедрения.

- •§7. Упорядочение в сплавах

- •§8. Электронное строение сплавов и неупорядоченных систем

- •§9. Ближний порядок в сплавах

- •§10. Статистическая теория ближнего порядка

- •§11. Факторы, обусловливающие ближний порядок

- •Глава IX.Строение жидкостей и аморфных тел

- •§1. Особенности твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества

- •§2. Радиальные функции распределения межатомных расстояний и атомной плотности

- •§3. Функции распределения в статистической физике

- •§4.Уравнение для бинарной функции распределения

- •§5. Решение уравнения для бинарной функции распределения

- •§6.Уравнение Перкуса – Йевика

- •Глава X.Элементы физики жидких кристаллов Введение

- •§1.Классификация жидких кристаллов

- •2.Смектики c.

- •Смектики b.

- •Заключение. Фуллерены. Углеродные нити

§6.Обозначения узлов, направлений и плоскостей в кристалле

В кристаллографии применяют несколько способов для описания свойств симметрии различных типов кристаллов. Одна из наиболее важных задач состоит в том, чтобы описать направления в кристаллическом пространстве. Так, в некоторых случаях возникает необходимость в определении направления отдельных атомных рядов. Это направление можно определить заданием положения одного из узлов атомного ряда. Положение любого узла решётки относительно выбранного начала координат определяется заданием трёх его координат x,y,z.Эти координаты, в простейшем случае кубической решётки, можно выразить следующим образом:

![]() ,

,

где a- параметр решётки; m,n,p-целые числа.

Если за единицу измерения длин вдоль

осей решётки принять параметр решётки,

то координатами узла будут просто числа

m,n,p.Они

называются индексами узла. Для

удобства индексы узла заключаются

в квадратные скобки [mnp].Отрицательные

значения проекций на любую ось имеют

отрицательный индекс и отмечаются

чертой над соответствующим индексом.

Например, для узла с координатами

x=2a,y=-1a.

z=3a

индексы записывают в следующем виде:![]() .

.

Для описания направления в кристалле

выбирается прямая, проходящая через

начало координат, Её положение однозначно

определяется индексами [mnp]

первого узла, через который она проходит,

тогда, по определению, индексы направления

представляют собой три наименьших

целых числа, характеризующих положение

ближайшего узла, лежащего в данном

направлении. Направления, эквивалентные

по характеру симметрии относительно

трёх координатных осей, образуют группу.

Индексы этих направлений записывают

вместе и заключают в угловые скобки:

<m n

p>. Примеры.

Ось +x имеет индексы [100],ось –x – индексы

[![]() ].

Индексы оси + y–[010], - y– [

].

Индексы оси + y–[010], - y– [![]() ].

Диагональ грани xy обозначается индексами

[110],а грани xz - [101].Диагональ куба в

положительном квадранте имеет индексы

[111], а в противоположном направлении

[

].

Диагональ грани xy обозначается индексами

[110],а грани xz - [101].Диагональ куба в

положительном квадранте имеет индексы

[111], а в противоположном направлении

[![]() ].

Восемь диагоналей куба обозначаются

как <111>; все они получаются перестановкой

индексов

].

Восемь диагоналей куба обозначаются

как <111>; все они получаются перестановкой

индексов

![]() .

.

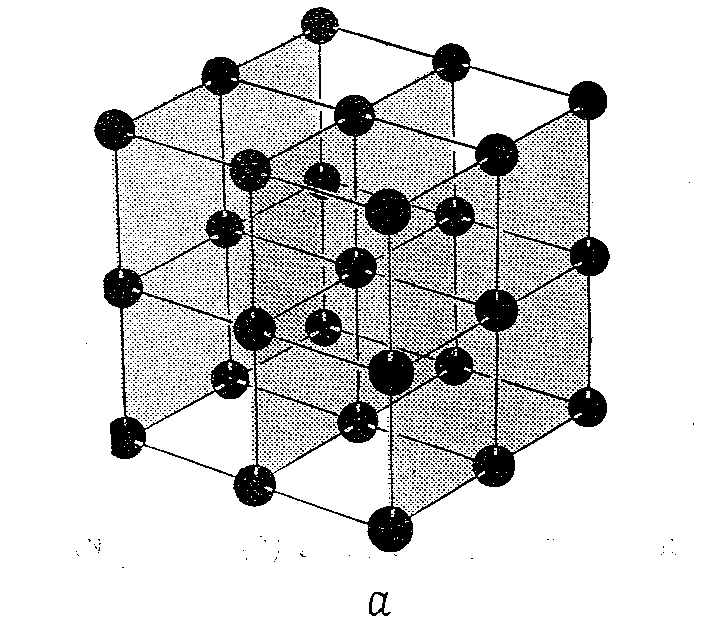

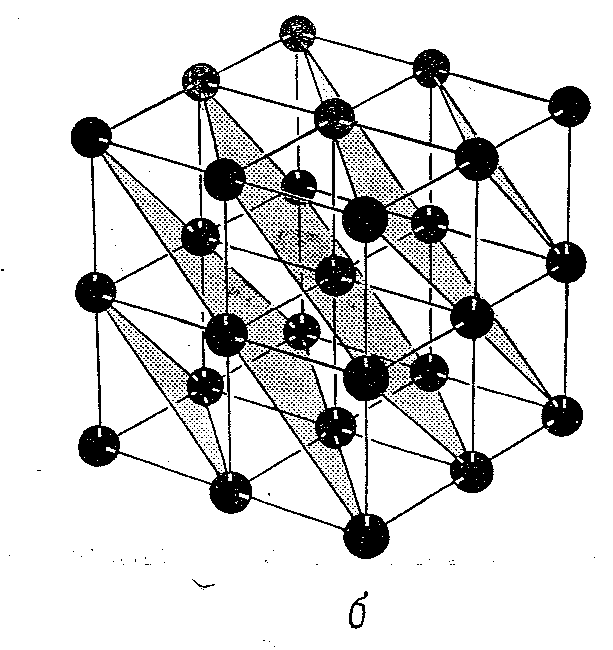

Индексы плоскости. Атомная плоскость некоторой решётки Бравэ определяется как любая из плоскостей, содержащих, по крайней мере, три не лежащих на одной прямой точки этой решётки. Из-за трансляционной симметрии решётки Бравэ любая такая плоскость в действительности содержит бесконечно много узлов решётки, которые образуют на плоскости двумерную решётку Бравэ. На рисунках для простой кубической решётки представлены возможные выборы плоскостей. Рисунки эти показывают, что выбор плоскостей в кристалле не является однозначным.

Для выбора конкретной плоскости задают индексы плоскостей. Эти индексы называются индексами Миллера. Положение плоскости определяется заданием трёх отрезков A,B.C, которые она отсекает на осях решётки. Индексы такой плоскости отыскиваются следующим образом.

Выражают отрезки A,B,C

в осевых единицах и записывают величины,

обратные этим отрезкам:

![]() .

Полученные дроби приводят к общему

знаменателю. Пусть таковым будет число

D. Целые числа

.

Полученные дроби приводят к общему

знаменателю. Пусть таковым будет число

D. Целые числа

![]() и

являются индексами Миллера. Они

записываются в круглых скобках так:

(hkl).

и

являются индексами Миллера. Они

записываются в круглых скобках так:

(hkl).

Определим, например, индексы плоскости,

отсекающей на осях отрезки

![]() .

Число D, которое приводит обратные

значения этих отрезков к целым числам,

очевидно, будет равно 2, тогда h=4,

k=1, l=6. Плоскость

обозначают (416).Плоскость с отрицательным

значением индекса x записывается так

.

Число D, которое приводит обратные

значения этих отрезков к целым числам,

очевидно, будет равно 2, тогда h=4,

k=1, l=6. Плоскость

обозначают (416).Плоскость с отрицательным

значением индекса x записывается так

![]() .

У плоскостей кристалла, эквивалентных

по характеру симметрии, индексы

заключаются в фигурные скобки: {hkl}.

Вообще говоря, ориентация плоскости

описывается путём задания вектора

нормали к этой плоскости. Однако мы

знаем, что базисные векторы обратной

решётки образуют контравариантный

базис. Поскольку векторы этого базиса

ортогональны плоскостям (атомным)

прямой решётки, то можно говорить, что

для всякого семейства атомных плоскостей

существуют нормальные к нему векторы

обратной решётки, то естественно выбрать

в качестве нормали такой вектор обратной

решётки. Чтобы сделать этот выбор

однозначным, выбирают наименьший из

указанных векторов. Таким путём мы

определяем индексы Миллера данной

плоскости.

.

У плоскостей кристалла, эквивалентных

по характеру симметрии, индексы

заключаются в фигурные скобки: {hkl}.

Вообще говоря, ориентация плоскости

описывается путём задания вектора

нормали к этой плоскости. Однако мы

знаем, что базисные векторы обратной

решётки образуют контравариантный

базис. Поскольку векторы этого базиса

ортогональны плоскостям (атомным)

прямой решётки, то можно говорить, что

для всякого семейства атомных плоскостей

существуют нормальные к нему векторы

обратной решётки, то естественно выбрать

в качестве нормали такой вектор обратной

решётки. Чтобы сделать этот выбор

однозначным, выбирают наименьший из

указанных векторов. Таким путём мы

определяем индексы Миллера данной

плоскости.

Итак, индексы Миллера некоторой атомной

плоскости - это координаты наименьшего

вектора обратной решётки, перпендикулярного

данной плоскости, в системе координат,

заданной основными векторами обратной

решётки. Следовательно, плоскость,

имеющая индексы Миллера h,k,l,

перпендикулярна вектору обратной

решётки

![]() .

Отсюда следует так же, что индексы

Миллера зависят от выбора основных

векторов.

.

Отсюда следует так же, что индексы

Миллера зависят от выбора основных

векторов.

Для кубических решёток с длиной ребра куба равной a расстояние d между соседними плоскостями с индексами (hkl) вычисляется по формуле

![]()

Отсюда видно, что расстояния между плоскостями с большими индексами малы по сравнению с расстояниями между плоскостями, имеющими малые индексы. У плоскостей с малыми индексами более высокая плотность расположения атомов, чем у плоскостей с большими индексами.