- •Глава 1.

- •В структуре научного знания.

- •1.2. Структура социологического знания.

- •Социальной философией и теоретической социологией.

- •Глава 2.

- •2.2.7. Теории психологии народов и поведения толпы (масс и элиты)

- •2.3.4. Понятие социальных форм в концепции г. Зиммеля

- •2.3.5. Классическая концепция социального действия м. Вебера

- •2.3.9. Теория коммуникативного действия ю. Хабермаса

- •2.3.11. Теория структурации э. Гидденса

- •2.4.4. Теории социального обмена

- •2.4.5. Теории социального конфликта

- •Глава 3.

- •3.1. Общая характеристика

- •Глава 1

- •Глава 2 (п.2.1 и п.2.2)

- •Глава 2 (п.2.3)

- •Глава 2 (п.2.4)

- •Глава 3

- •Глава 1. Социология как объект

- •Глава 2. Общество в зеркале социологических концепций. Основные направления и концепции теоретической социологии 21

- •Глава 3. Методологические концепции

- •220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

А.Н. Елсуков

КРАТКИЙ КУРС ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Учебное пособие

Рекомендовано

Научно-методическим центром учебной книги и средств обучения

Министерства образования Республики Беларусь

в качестве пособия

для студентов высших учебных заведений

МИНСК

ТетраСистемс

1999

УДК 316.1 (075.8) ББК 60.5 я73 Е54

Автор:

доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии Белорусского государственного университета А.Н. Елсуков

Рецензенты:

доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой культуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь СВ. Лапина,

доктор социологических наук, профессор, зав. сектором Института социологии НАНРБ С.А. Шавель

Елсуков А.Н. Е 54 Краткий курс теоретической социологии: Учеб. пособие. -Мн.: ТетраСистемс, 1999. - 128 с. ISBN 985-6317-72-Х

В книге дается общая характеристика социологии как науки, раскрывается содержание ее теоретических основ, характеризуются главные направления социологической мысли, парадигмы социальной методологии.

Предназначена для студентов высших и средних учебных заведений; для всех, кто интересуется проблемами социологического познания.

УДК 316.1(075.8) ББК 60.5 я73

ISBN 985-6317-72-Х © Елсуков А.Н., 1999

© ТетраСистемс, 1999

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к социологии в современном обществе постоянно возрастает. Сейчас представляется странным, что было такое время в нашей стране, когда социология считалась не вполне законной наукой и вынуждена была искать разные ухищрения, чтобы легитимизировать себя, чаще всего для этой цели прикрываясь щитом исторического материализма. В настоящее время стало ясно, что специалист в любой области общественной и хозяйственной деятельности должен обладать не только профессиональными знаниями и навыками, но и хорошо ориентироваться в общественной жизни, в поведении как отдельных личностей, так и определенных групп и социальных общностей, чему и содействует социологическое знание. Социология - это своеобразная анатомия и физиология общества, позволяющая выявлять его нормальные и патологические состояния, устанавливать общие законы функционирования и развития, и на этой основе давать научно обоснованные прогнозы на будущее. Как современный человек не может нормально жить, не имея элементарных представлений о своей анатомии, физиологии и психологии, нравственных и правовых нормах, так же он не может рассчитывать и на успех своих действий без знания общих принципов социального бытия. Именно этим и объясняется тот большой интерес к социологии, который отчетливо проявляется в наше время.

Учебное пособие представляет собой сжатое изложение базовых, ключевых положений теоретической социологии и может быть использовано как в вьющих, так и в средних учебных заведениях при изучении общего курса социологии.

3

Глава 1.

СОЦИОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1.1. Социология как наука и ее место в структуре научного знания

Социология — относительно молодая наука. Впервые слово "социология" было применено в качестве названия новой науки об обществе Огюстом Контом в его произведении "Курс позитивной философии", первый том которого вышел в 1830 г., а заключительный, шестой том в 1942 г. Но, с одной стороны, вопросы, интересовавшие О. Конта, рассматривались в науке и ранее. Так, истоки этого интереса можно проследить еще в античной философии, в произведениях Платона и Аристотеля. С другой стороны, нельзя полагать, что новая наука об обществе возникла сразу же, как только было провозглашено ее новое название. Еще и в конце XIX в. и даже в начале XX в. многие исследователи отмечали факт ее становления. Поэтому социология имеет три даты своего рождения: во-первых, она зарождается в недрах философского знания и имеет возраст, сопоставимый с самой философией; во-вторых, она конституируется как самостоятельная теоретическая наука об обществе, начиная с трудов О. Конта и Г. Спенсера, которые творили в начале XIX в.; в-третьих, она имеет еще одну дату своего рождения, конституи-руясь как эмпирическая прикладная наука, что происходит в начале XX века.

Накопление теоретического материала и необходимость его теоретического обоснования привели к тому, что в социологии сформировался еще один слой теоретического знания, названный "средним", который оказался нацеленным не на изучение общества в целом, а на его отдельные структурные единицы (экономику, политику, семью, религию и т.д.).

Таким образом, социальная философия, теоретическая социология, прикладная социология и социологические теории среднего уровня (в настоящее время их можно было бы отнести

4

к разряду отраслевой социологии), характеризуя структуру социологической мысли, одновременно выражают и основные этапы ее становления. Графически их можно выразить следующим образом (см. рис. 1.):

социальная философия |

|||

|

теоретическая социология |

||

|

|

эмпирическая (прикладная) социология |

|

|

|

|

социологические теории среднего уровня (отраслевая социология) |

т т т т |

|||

IV в. до н.э. Начало Начало Середина XX в. Современность XIX в. XX в.

Рис. 1. Этапы развития социологического знания.

Как мы видим, социология складывается из качественно различных по своему теоретическому статусу образований, тесно связанных, но не сводимых друг к другу. Тем не менее, существует необходимость и в интегральном понятии "социология", когда решается ряд общих методологических проблем.

Вопрос о том, что такое социология, тесно связан с во просом о том, какое место она занимает в системе научного знания. Это объясняется тем, что социология, с одной стороны, тесно связана с философией, которая тоже исследует общие за коны функционирования и развития общества, и тем самым вы ступает в качестве методологической основы социологии; а с другой стороны, есть целый ряд других общественных наук, предметом изучения которых также выступает общество. К таким наукам относятся: история, этнография, демография, социальная психология, социальная статистика, политология, культуроло гия, экономика и т.д., поэтому возникает вопрос об уточнении предметных областей этих наук. ,.„,..,

5

Соотношение философии и социологии. Известно, что философия включает в себя три основные раздела: онтологию, гносеологию и социальную философию. В рамках последней и изучаются общие вопросы социального бытия, т.е. выясняется вопрос о том, что такое общество, из каких макроэлементов оно складывается, как функционирует и развивается; какова роль человека (личности) в этом развитии. Социальная философия выступает, таким образом, в качестве наиболее общей системы теоретического знания об обществе и тем самым предстает в качестве методологической основы теоретической социологии. Так как социальная философия "обслуживает" не только социологию, но и другие общественные науки, то объемы понятий "социальная философия" и "социология" не перекрывают друг друга, а лишь частично совпадают. Схематично это можно выразить так, как показано на рис. 2.

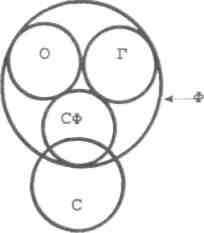

В этой схеме «Ф» - обозначает

философию, «О» - онтологию, «Г» -

гносеологию, «СФ» - социальную

философию, «С» - социологию.

Рис. 2. Соотношение философии и социологии

Таким образом, философия и социология достаточно глубоко проникают друг в друга. Особенно в той части философского знания, которое называется социальной философией, социологический аспект которой достаточно очевиден. Видимо, этой связью и объясняется достаточно часто встречающееся в научной литературе утверждение о социологии Платона и Аристотеля, Гоббса и Монтескье, Маркса и Энгельса, хотя таковыми они себя не считали, предпочитая иные обозначения своей научной деятельности.

Соотношение социологии и истории. Общество является предметом изучения не только социологии, но и истории. И та, и другая науки изучают общество как в общем плане его бытия, так и в частных проявлениях этого бытия. В первом случае речь идет о всеобщей (всемирной) истории или общей теоретической

6

социологии, во втором — о частных проявлениях этих наук. Например, об истории техники или социологии отдельного производственного коллектива.

Нет этого различия и тогда, когда мы сравниваем такие аспекты общественного бытия, как функционирование и развитие общества. Ибо и история, и социология со своих позиций изучают оба эти аспекты. Нельзя сказать, что история изучает только развитие, а социология только функционирование, т.к. эти два аспекта невозможно оторвать друг от друга и рассматривать изолированно. Поэтому и с этой точки зрения нет особой разницы между историей и социологией. Естественно, возникает вопрос, в чем же тогда она состоит.

Здесь "И" - обозначает историю.

Рис. 3. Место социологии