- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 2

- •Вопрос 1

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2

Вопрос 1.

Мезакариотные ядра диномонад.

Клеточное ядро диномонад (мезокарион) всегда гаплоидно и имеет ряд особенностей, совокупность которых раньше рассматривали как эволюционно исходное состояние, а теперь - как значительную аберрацию.

1.Хромосомы во время интерфазы остаются конденсированными, выявлено их фибриллярное строение. Имеют кольцевую форму, крепятся к внутренней мембране ядра.

2.Хромосомы содержат очень мало гистонов или не содержат их совсем.

3.Во время деления ядра хромосомы не вступают в прямой контакт с микротрубочками веретена деления, а соединяются с сохраняющейся оболочкой ядра.

Полигеномные ядра радиолярий.

Достоверно известны у Phaeodaria и Spumellaria. В обоих случаях полиплоидным становится единственное ядро в вегетативной стадии жизненного цикла, так называемое первичное ядро. При переходе со спорогония первичное ядро фрагментируется на множество вторичных ядер, которые затем еще размножаются путем митоза и дают начала ядрам жгутиковых зооспор. Из зооспор снова вырастают вегетативные особи. Ядро радиолярий окружено внутрикапсулярной цитоплазмой.

Макронуклеус инфузорий.

Богат хроматином и имеет разнообразную от круглой до щетковидной форму. Богатство макронуклеуса ДНК зависит от того, что это ядро в высокой степени полиплоидное, то есть содержит до нескольких тысяч комплексов хромосом. Однако, у некоторых равноресничных инфузорий макронуклеусы диплоидны. Макронуклеус — вегетативное ядро, управляет обменом веществ. Часто в нем представлен не весь геном, а только несколько процентов генетической информации в виде многократно повторенных коротких фрагментов. Во время полового процесса макронуклеус обычно рассасывается.

Вопрос 2.

Гидра.

Пресноводное животное длиной около 1 см. Прикреплено к субстрату подошвой. На свободном конце на ротовом конусе расположен рот, окружённый 8-12 щупальцами.

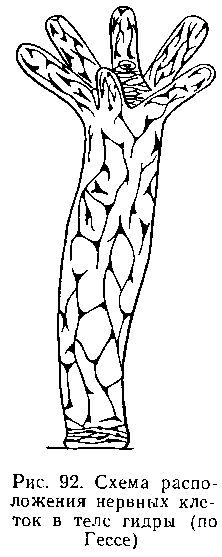

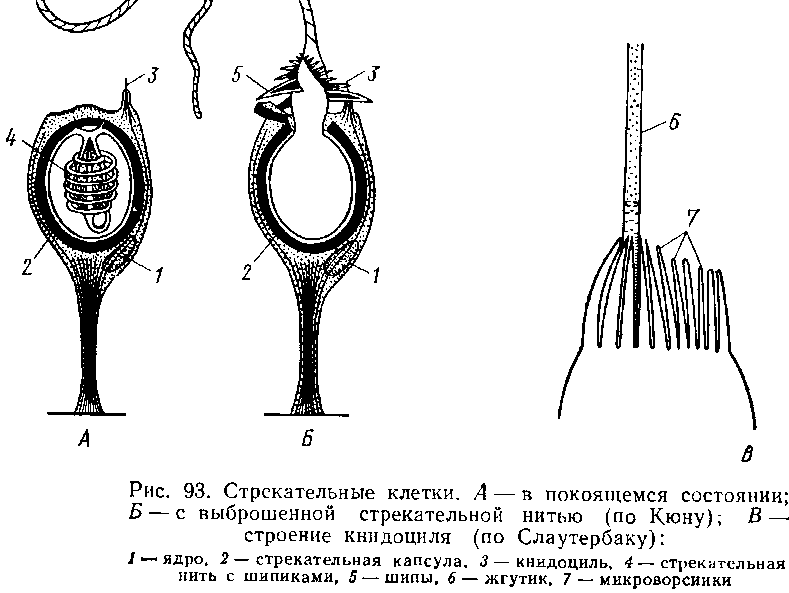

Эктодерма состоит из нескольких типов клеток. Большая часть образована эпителиально-мускульными клетками. Основание этих клеток, обращённое к мезоглее, вытягивается по продольной оси животного. Между эпителиально-мускульными клетками расположены интерстициальные клетки, за счёт которых формируются половые и стрекательные. Непосредственно под эпителием расположены нервные клетки звёздчатой формы. В покровах также присутствуют стрекательные клетки. На их наружной поверхности расположен книдоциль – тонкий чувствительный волосок. Книдоциль состоит из длинного жгутика, окружённого 18-22 микроворсинками. Если добыча или враг касается книдоциля, выбрасывается нить стрекательной капсулы. Пенетранты – крупные капсулы, служащие для пробивания покровов добычи; вольвенты – более мелкие, с короткими спирально закрученными нитями; глютинанты – вытянутые, с длинными липкими нитями.

Энтодерма выстилает гастральную полость. Её основу составляют эпителиально-мускульные пищеварительные клетки, отростки которых расположены перпендикулярно продольной оси тела. Эпителиальная часть энтодермальных клеток несёт 1-3 жгута и способна образовывать псевдоподии. Преобладает внутриклеточное пищеварение, но железистые клетки также выделяют секрет в гастральную полость. Непереваренные остатки выделяются через рот.

Мезоглея в виде тонкой базальной пластинки.

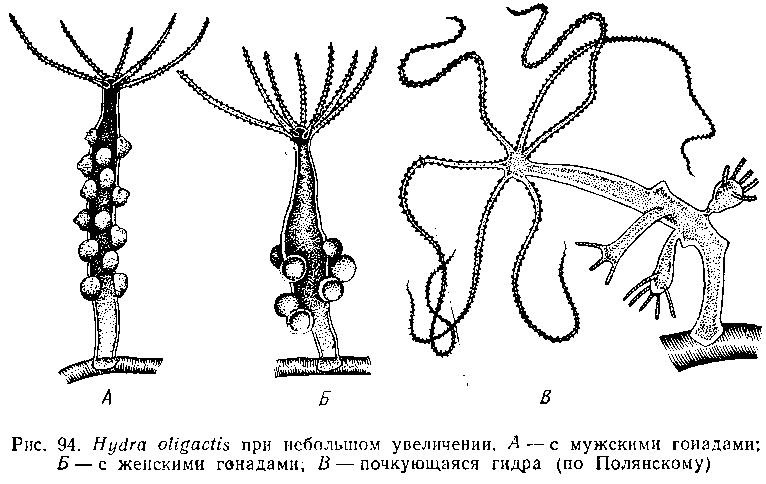

Бесполое размножение почкованием. На уровне середины тела имеется пояс почкования; здесь образуется почка, формирующая на вершине новый рот и зачатки щупалец. Почка у основания перешнуровывается и падает на дно. Иногда на ещё не отделившейся почке начинают формироваться новые почки.

Гидры

раздельнополы, но встречаются и

гермафродитные виды. К половому

размножению гидры приступают осенью.

Некоторые интерстициальные клетки

эктодермы или непосредственно превращаются

в яйца, или многократным делением дают

скопления сперматозоидов. В этих местах

на теле гидры эктодерма вздувается в

виде бугорков. Яйца располагаются ближе

к основанию гидры, а бугорки со

сперматозоидами – ближе к ротовому

полюсу. Яйцо оплодотворяется в теле

матери ещё осенью и окружается плотной

оболочкой. Потом гидра погибает, а яйца

перезимовывают.

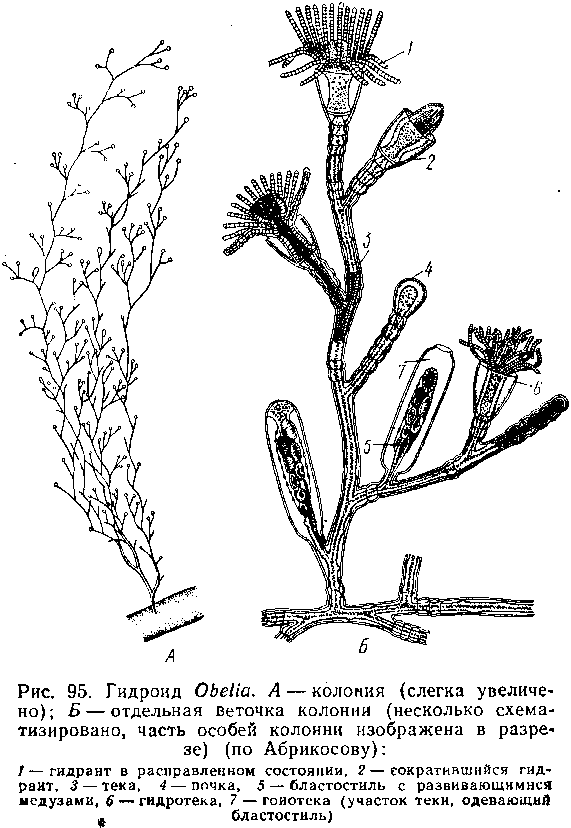

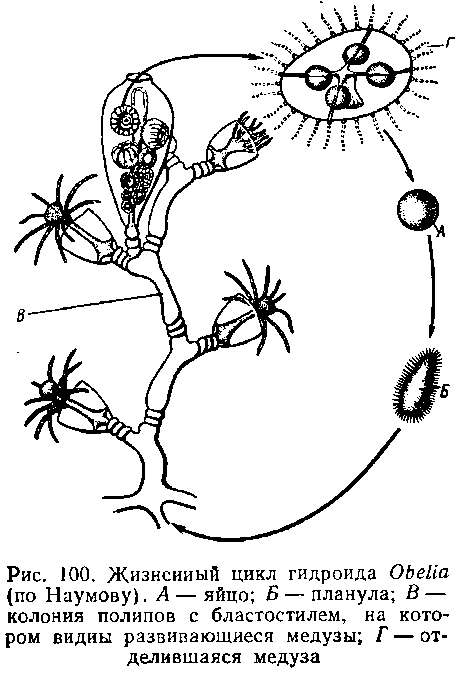

Морские гидроидные полипы.

Большинство образует колонии. Колония часто имеет вид кустика. Основание общего ствола колонии обычно даёт стелющиеся по субстрату отростки , похожие на корни растений и служащие для прикрепления колонии. Ствол ветвится, на ветвях сидят отдельные особи – гидранты. Гистология гидранта совпадает с гистологией гидры за тем исключением, что гастральная полость гидранта переходит в гастральную полость колонии. Эктодермальный эпителий ствола выделяет теку – органическую оболочку, придающую ему большую устойчивость. Тека доходит до основания гидрантов (Athecata), а иногда продолжается и на них самих (Thecaphora) в виде гидротеки.

Полипы способны лишь к бесполому размножению, в гидрантах половые железы не образуются. Они формируются в медузах – специальных, возникающих на колонии путём почкования половых особях. Сначала на определённых местах стебля колонии появляется вырост, который затем сильно вытягивается и превращается в бластостиль – видоизменённый полип. Каждый зачаток превращается в медузу, которая отрывается от бластостостиля и уплывает. В медузе развиваются половые клетки, и она приступает к половому размножению. Иногда медузы выпочковываются поодиночке, без бластостиля.

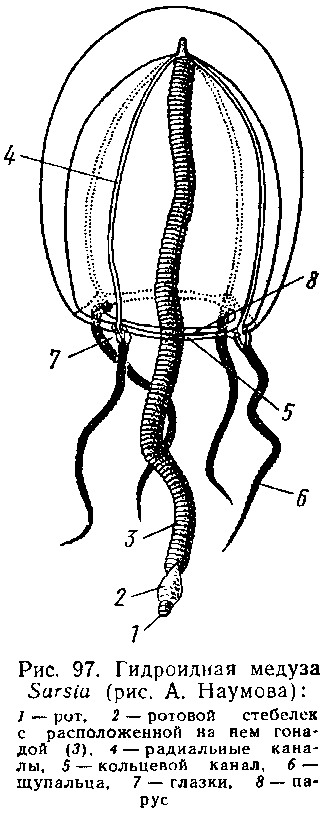

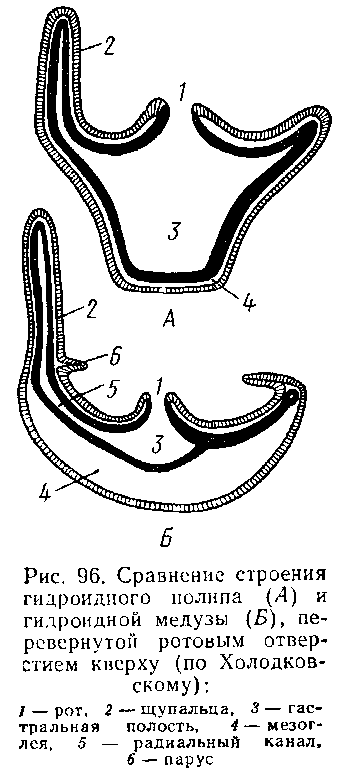

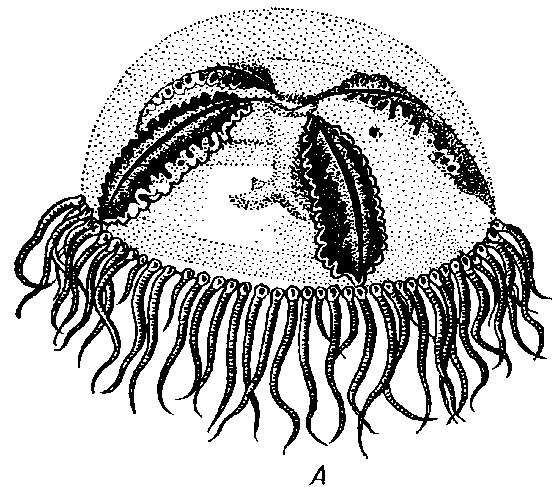

Медуза

устроена по той же схеме, что и полип,

за исключением нескольких отклонений

в строении пищеварительной системы.

Медузы часто сплюснуты в направлении,

перпендикулярном их главной оси. Имеет

вид колокола или зонтика; эксумбрелла

– выпуклая сторона, субумбрелла –

вогнутая. По центру субумбреллы –

ротовой стебелёк со ртом на свободном

конце. Гастральная полость состоит из

центрального желудка и радиальных

каналов, количество которых кратно 4. В

толще мезоглеи радиальные канала

соединены сплошной энтодермальной

пластинкой. На краю зонтика все радиальные

каналы сообщаются посредством кольцевого

канала. Желудок и каналы образуют

гастроваскулярную систему. Парус –

характерная черта гидроидных медуз –

представляет собой кольцевидную

мускулистую перепонку по краям зонтика.

Также по краям зонтика есть щупальца в

количестве, кратном 4.

Хорошо выражена лучистая симметрия тела. Хорошо развита мезоглея (из-за этого желеобразный вид).

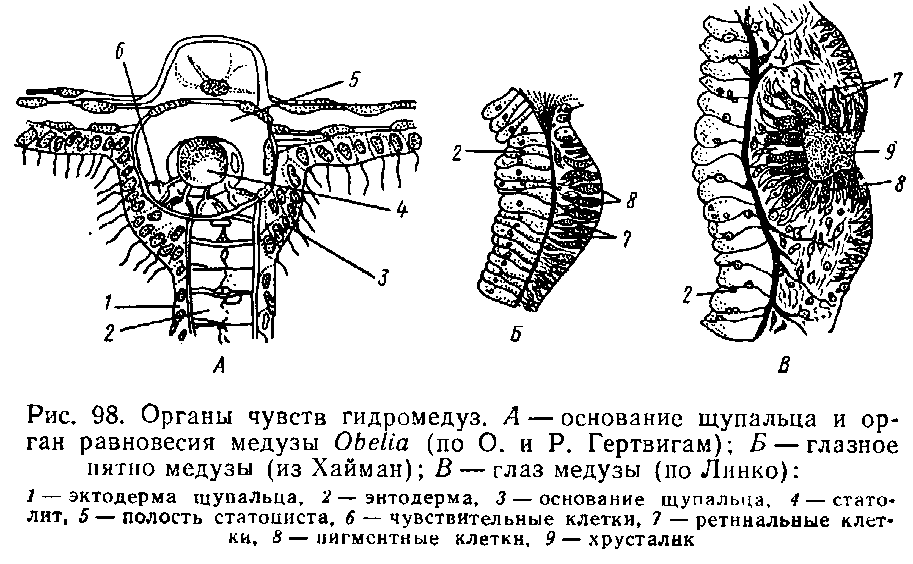

Нервная система сложнее, чем у полипов – помимо подкожного нервного сплетения есть скопление ганглиозных клеток по краям зонтика, т. е. образуется сплошное нервное кольцо. Оно иннервирует мышечные волокна паруса, а также глазки или статоцисты.

Глазки в примитивном случае устроены по типу простых глазных пятен. Небольшой участок эктодермального эпителия у основания некоторых щупалец содержит ретинальные (чувствительные) и пигментные клетки. В более сложном случае образуются глазные ямки – пигментированный участок эпителия лежит на дня небольшого впячивания покрова. У некоторых медуз полость глазной ямки заполняется хрусталиком – прозрачным линзовидным телом, образованным выделениями эктодермы. Органы равновесия представлены или чувствительными щупальцами, или (чаще) статоцистами. Статоцист выстлан эктодермальным эпителием и заполнен жидкостью. Одна из клеток пузырька впячивается внутрь него в виде булавы, внутри которой выделяется одна или несколько гранул углекислой извести. Чувствительные клетки пузырька снаюжены длинными чувствительными волосками, направленными к булавовидной клетке.

Медузы

раздельнополы. Половые железы расположены

на нижней стороне зонтика под радиальными

каналами или на ротовом стебельке и

представлены скоплением половых клеток

между эктодермой и мезоглеей. Половые

клетки после созревания выходят наружу

через разрывы стенки тела. Оплодотворение

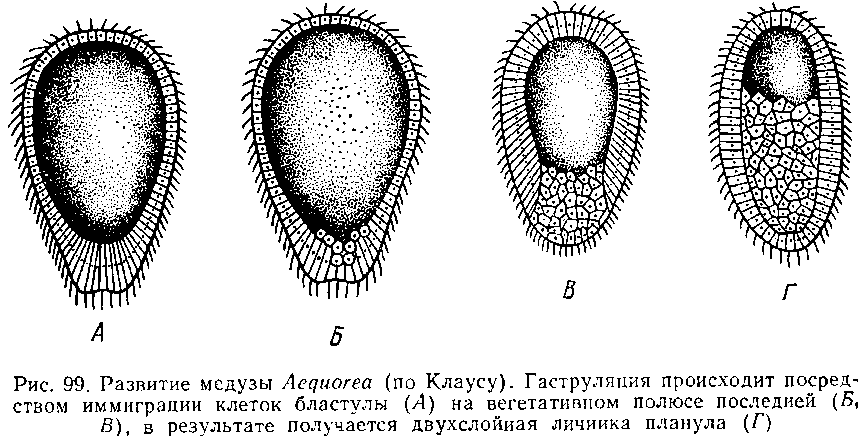

внешнее. Яйцо равномерно и целиком

дробится, образуя бластулу. Гаструляция

у большинства видов происходит путём

миграции клеток, а не впячивания. В итоге

полость заполняется массой однородных

клеток, представляющих собой зачаток

энтодермы. Развившаяся таким образом

паренхимула похожа на паренхимулу

губок. Дальше часть энтодермальных

клеток дегенерирует, на их месте

образуется полость – зачаток гастральной

полости. Формируется планула – типичная

личинка кишечнополостных. Она имеет

овальную форму, покрыта ресничками,

свободно плавает. Затем планула садится

на дно, прикрепляясь к нему слегка

расширенным передним концом. В энтодерме

осевшей планулы формируется гастральная

полость; на противоположном конце

прорывается ротовое отверстие, вокруг

которого вырастает венчик щупалец.

Планула превращается в полипа.

Чередование бесполого (полип) и полового (медуза) поколений называется метагенезом.

Иногда

медузоидное поколение подавляется;

тогда образующиеся медузы не отделяются

от бластостиля, и, оставаясь на месте

формируют половые клетки. Такие медузы

(медузоиды) отличаются недоразвитием

рта, органов чувств. Подавление

медузоидного поколения может идти

дальше – тогда медузы теряют характерную

форму и превращаются в гонофоры –

набитые половыми клетками мешки, сидящие

на колонии полипов.

При

подавлении полипоидного поколения

планула н е осе

дает на дно, а превращается сразу в

медузу.

Билет 11.

Половой процесс и восстановление ядерного аппарата у инфузорий. Строение и жизненный цикл кубоидных и сцифоидных.

Ответ.