- •Субъекты мирового хозяйства

- •1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Сущность

- •2. Земельные ресурсы

- •3. Водные ресурсы

- •4. Лесные ресурсы

- •5. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Сущность. Население. Экономически активное население. Проблемы занятости

- •Тема 4:

- •Тема 7 Сущность и формы международного движения капитала

- •Этапы возникновения и развития процесса международного движения капитала

- •1.3 Причины международной миграции капитала

- •Классификация форм капитала

- •Прямые и портфельные инвестиции

- •Прямые иностранные инвестиции

5. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Сущность. Население. Экономически активное население. Проблемы занятости

В настоящее время в России в состав трудовых ресурсов входят лица в трудоспособном возрасте (женщины от 15 до 54 лет, мужчины от 15 до 59 лет включительно) и работающие лица пенсионного возраста, за исключением нетрудоспособного населения (инвалиды).

В силу демографического старения населения России с конца 1980-х до середины 1990-х гг. наблюдалась тенденция сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста и увеличения доли населения пенсионного возраста. В России заметно сокращение общей численности и доли населения моложе трудоспособного возраста, стабилизация доли населения пенсионного возраста и некоторое увеличение доли населения трудоспособного возраста.

Это обусловлено низким уровнем рождаемости в 1990-х гг., вступлением в трудоспособный возраст сравнительно многочисленного поколения, родившегося в конце 1970—1980-х гг., а также выходом на пенсию малочисленного поколения «детей войны».

Большую роль играет так же и миграция русского и русскоязычного населения из стран-членов СНГ и Балтии, значительная часть которого приходится на трудоспособные возрастные группы.

Уровень образования трудоспособного населения России высокий: в основных рабочих возрастах (от 25 до 50 лет) в середине 1990-х гг. более 50% имели высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование.

В связи с происходившими в 1990-е гг. изменениями в отраслевой структуре экономики России имели место значительные сдвиги в распределении занятого населения:

снизилась доля занятого населения в промышленности, строительстве, науке;

увеличилась доля занятого населения в торговле, общественном питании, кредитовании, финансах и страховании и др.;

в отраслях сферы услуг.

Тема 4:

Экономика развитых стран в системе мирохозяйственных связей и региональных аспектах

Современное всемирное хозяйство сформировалось в связи с переходом капитализма к монополистической стадии развития. Именно тогда произошло перерастание мирового капиталистического рынка, образовавшегося на стадии домонополистического капитализма, в систему международных производственных связей. Решающую роль в этом процессе сыграл вывоз капитала, интернационализировавший рынок и производственные связи национальных капиталов.

Сущность капиталистической системы мирового хозяйства выражается в сложном сочетании борьбы и сотрудничества в экономической и политической сферах, когда на разных этапах преобладают отношения сотрудничества или противоречия, доходящие до кризисных ситуаций капиталистических стран и их групп.

На современное капиталистическое производство воздействует целый ряд внутренних и международных факторов, среди которых определяющую роль играют процессы интернационализации производственных сил. С таких позиций капиталистическое хозяйство в целом выступает, с одной стороны, как система отношений между самими капиталистическими странами , с другой - между развивающимися странами , находящимися с ними в тесных связях.

Экономическое положение США

К концу 20 в. США являются крупнейшей державой мира. Страна расположена во всех климатических поясах, что благоприятствует сельскому хозяйству и туризму, располагает более чем ста видами полезных ископаемых. Из природных ресурсов наибольшую долю в объеме продукции добывающей промышленности в стоимостном выражении составляют энергоресурсы (90%): нефть, уголь, природный газ, уран. Около 75% добычи металлов приходится на железную руду и медь. Вместе с тем до 50% потребностей национальной экономики в минеральном сырье удовлетворяется с помощью импорта. В частности, США не располагает запасами таких стратегических металлов как хром, марганец, вольфрам, кобальт. Располагая пятью процентами мирового населения страна добывает пятую часть мирового производства меди, угля и нефти. Сельское хозяйство Соединенных Штатов поставляет на мировой рынок 50% кукурузы, 20% говядины, свинины, баранины, около одной трети пшеницы. США - крупнейший мировой покупатель (13% мирового импорта) и продавец (18% мирового импорта).

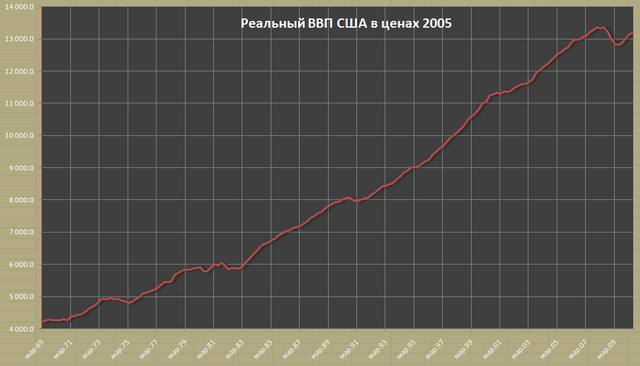

Реальный ВВП за второй квартал в ценах 2005 года увеличился на 52.7 млрд к прошлому кварталу и составляет 13.191 трлн долларов, что на 0.4% выше 1 квартала или 1.6% в годовом исчислении. Прошлые данные за 2 квартал показывали рост на 0.6%. Минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2009 года (12.810 трлн), на данный момент ВВП выше на 3% минимального уровня, но на 1.3% ниже пика в 4 квартале 2007 года (13.363 трлн).

Динамика ВВП США в млрд $ 1969-2009 гг.

Основные черты экономики США, место и роль США в мировой экономике

Американская модель экономики характеризуется такими принципиальными чертами, как глобализация бизнеса и информационная революция. Глобализация бизнеса означает интеграцию страны и ее хозяйствующих субъектов в мировую экономику. Уже сейчас свыше половины доходов крупных американских корпораций создается за рубежом: огромное значение приобрел процесс развития внешней торговли и иностранного инвестирования. В свою очередь США также получают передовые зарубежные инвестиционные товары и технологии; в стране действуют многочисленные филиалы и дочерние компании европейских и японских фирм. Если в конце 1970-х гг. внешней торговлей было связано около 17% экономики США, то к концу 1990-х годов американская экономика уже на четверть зависит от экспорта. Сильные внешнеполитические позиции США, лидерство американской модели развития экономики определяют лидерство США в процессе глобализации. Ни одна другая страна мира пока не в состоянии противопоставить более успешную модель роста. США получают преимущества даже от того, что прежние экономические теории во все времена считались недопустимым. Дефицит торгового баланса США достиг невиданных размеров, его оценивают свыше 240 млрд. дол. Любая другая страна уже давно бы столкнулась с серьезными сложностями, с упадком отечественного производства и вытеснением отечественных товаров с внутреннего рынка. В экономике Соединенных Штатов ничего подобного не происходит. Рост импорта привел к увеличению предложения, снижению цен, большому выбору у потребителей, создал свыше 2 млн. рабочих мест в сфере услуг. заставил отечественных производителей быть более конкурентоспособными. Местные компании получили возможность переоборудования своих производственных мощностей за счет более дешевого японского и европейского оборудования, что послужит дополнительным фактором роста.

Информационная революция служит вторым мощным источником роста экономики США. Страна переживает настоящий информационный бум: совершенствуются цифровые технологии, постоянно образуются новые компании, возникают новые отрасли промышленности. Только в одной Силиконовой долине - центре американских технологий (штат Калифорния)каждую неделю образуется более десятка новых компаний. Это по настоящему перевернуло американскую экономику. Если до недавнего времени экономику страны двигало вперед автомобилестроение и жилищное строительство, то сейчас локомотивом развития служат информационные технологии, которые обеспечивают по приблизительным оценкам треть всего экономического роста. В сфере информатики и информационных технологий США не имеют себе равных. Так в рейтинге 100 компаний сферы информационных технологий журнала Business Week 75 представляют США, а в первой двадцатке - 17 американских компаний.

Глобализация бизнеса и новые информационные технологии привели к реструктуризации экономики США. Глобализация открыла новые рынки сбыта для американских товаров и услуг, стимулировало производство, ориентированное на зарубежный рынок. Глобальный рынок позволил стать американским компаниям конкурентоспособными, возросло качество продукции, снизились издержки и цены. Торговые барьеры во многом остались в прошлом, иностранные компании получили доступ на американский рынок, их деятельность идет во благо американской экономике. Дешевые товары и дешевая рабочая сила становится повсеместно доступными. Глобальное предложение увеличивается благодаря росту глобального спроса, и немалый вклад в эти процессы вносит самая большая экономика мира - экономика США. Информационные технологии оказывают в свою очередь влияние на целый комплекс отраслей экономики. С помощью информационных технологий можно повысить производительность труда и эффективность управления, снизить издержки, сократить оборудование, в котором теперь отпадает необходимость, можно значительно облегчить коммерцию, используя глобальные компьютерные сети. Особенность новой экономики заключается еще и в том, что современные технологии постоянно совершенствуются, не давая кривой жизненного цикла продукта упасть вниз.

Рынок труда США

Рабочая сила в США мобильна, и может в одночасье переместится с Западного на Восточное побережье страны и наоборот, если там появятся новые рабочие места с высоким уровнем оплаты. В США трудится немало иностранцев, привлеченных более высокой оплатой труда, чем у себя на родине. Иностранцы представляют собой как лучший интеллектуальный потенциал европейских и азиатских стран, так и многочисленную неквалифицированную рабочую силу. Но экономическое развитие страны протекает не столь гладко. Можно отметить некоторые проблемы, которые так и не были решены в 1980-х и 1990-х годах.

Социальное неравенство в американском обществе

Новая экономика сделала богатых богаче, а бедных беднее. Реформы Рейгана проводились для повышения жизненного уровня среднего класса американцев, причем больше всего от этого выиграла верхушка среднего класса. Рейганомика привела к громадной дифференциации доходов. Наиболее богатые американцы составляют 1% населения и контролируют 45% всех финансовых ресурсов страны. Средний уровень заработной платы руководителей составляет порядка 2,5 млн. дол. в год, а доходы наименее обеспеченных семей не превышают 15 тыс. дол. в год на семью из четырех человек. Наименее обеспеченных американцев в общей сложности насчитывается около 15% населения (40 млн. чел.).

Доли различных секторов в общем объеме ВВП США

показатель |

Доля в ВВП |

Доля занятого работоспособного населения |

Сельское хозяйство |

2% |

2,7% |

Промышленность |

23% |

24,8% (включая занятых на транспорте) |

Сфера услуг |

75% |

72,5% (включая управленческий персонал) |

Большая чем у США, доля сферы услуг в структуре производства ВВП наблюдается только у Нидерландов (78%), Израиле (81%), Гонконге (83%), которые ввиду имеющихся определенных конкурентных преимуществ специализируются в системе международного разделения труда на услугах. Однако вышеназванные страны не могут составить заметную конкуренцию США на мировом рынке услуг из-за своих небольших размеров.

Сельской хозяйство США

Сельской хозяйство США примечательно развитием в нем агропромышленного комплекса (АПК), отражающего эффективное сочетание науки, сельского хозяйства, транспорта и перерабатывающих сельскохозяйственное сырье отраслей промышленности. АПК представляет собой единую технологическую цепочку, начинающуюся в научных лабораториях созданием новых сортов растений, затем идет процесс производства в поле под непрерывным компьютерным контролем, уборка урожая и его транспортировка для последующего хранения и переработки, а завершает цикл сбыт производства через торговую сеть. В Соединенных Штатах наличие АПК способствует высокой конкурентоспособности американского сельского хозяйства. Основными культурами для сельского хозяйства являются практически все известные виды растений (пшеница, кукуруза, фрукты, овощи, хлопок и т. д.), развито и животноводство, в особенности птицеводство. США являются крупнейшим в мире производителем зерна.

Промышленность США

Американская промышленность отличается приоритетом наукоемких технологий, создающих продукцию на базе самых передовых технологий. Инвестиции в сферу производства стали одним из двигателей экономического подъема в США в 1990-е годы. Капиталовложения соответствуют около 11% ВВП. Свыше половины всех инвестиций в промышленность составляют приобретение компьютеров и средств информатики. На базе внедрения передовых технологий в процесс производства произошло значительное сокращение издержек, отмечается рост производительности труда. В США развит весь спектр отраслей промышленности, начиная с традиционных (горнодобывающая, металлургическая, нефтехимическая), заканчивая самыми современными (аэрокосмическая, микроэлектроника, производство новых материалов и т. д.). Наибольшее значение имеет производство средств телекоммуникаций, транспортных средств, современного промышленного оборудования, потребительских товаров длительного пользования. Самые высокие доходы (рост прибыли в середине 1990-х годов - 70%) приносят электронная и электротехническая промышленность.

Сфера услуг США

Сфера услуг - основная отрасль американской экономики развита практически во всех направлениях. Это традиционные туризм, банковское дело и торговля, образование и медицина. В последнее время приоритет получило развитие консалтинговых, маркетинговых и управленческих услуг, а также новые быстрорастущие информационные технологии. Сфера услуг обеспечивает 80% всего прироста занятости в стране. Одновременно с ростом числа занятых в сфере нематериального производства происходит высвобождение высокооплачиваемых рабочих мест в промышленности по причине повышения производительности труда, автоматизации и механизации рабочих мест. Большое значение для экономики имеют транспортные услуги. В США развиты все виды транспорта, страна обладает прекрасной транспортной инфраструктурой. В сфере перевозок грузов доминирует железнодорожный транспорт, а в пассажирских перевозках наибольшее значение имеют автомобильный и воздушный транспорт.

Роль ЕС в мировой экономике

Западная Европа занимает особое место в мировом хозяйстве. На ее долю приходится около 23% совокупного ВВП и 7% населения мира. Западная Европа включает 24 страны, которые отличаются друг от друга размерами территории, численностью населения, природными ресурсами, экономическим и научно-техническим потенциалом. Образование ЕС (1957г.) и Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, 1960г.), подписание между ними соглашений о свободной торговле промышленными товарами, а в 1992г. и соглашения о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) положили начало формированию в Западной Европе зоны свободной торговли и регионального экономического комплекса. ЕЭП объединяет 19 государств Западной Европы, устанавливает свободу движения товаров, услуг, капитала и людей. Создается рынок с 380 млн. потребителей, на который приходится почти половина мировой торговли, осуществляется замена традиционных двухсторонних отношений многонациональными. Увеличивающаяся интернационализация производства, сложившийся механизм экономического сотрудничества обеспечивает Западной Европе важную роль в мировой экономике и политике. На современном этапе страны Западной Европы принадлежат к группе экономически развитых стран с однотипной экономикой. Они характеризуются достаточно высоким уровнем экономического развития, занимая по величине ВВП на душу населения 2 – 44 места среди стран мира. По уровню экономического развития, структуре экономики, масштабам экономической деятельности западноевропейские страны делятся на несколько групп. Основная экономическая мощь региона приходится на четыре крупные высокоразвитые в промышленном отношении страны - ФРГ, Францию, Италию и Великобританию, которые сосредоточивают 50% населения и 70% валового внутреннего продукта. Эти державы во многом определяют общие тенденции хозяйственного и социально-политического развития всего региона. Прочие государства относятся к малым промышленно развитым странам. Особое место, занимаемое малыми странами в регионе и мире, определяется высоким уровнем специализации на производстве технически сложной, высококачественной продукции. Отдельную группу составляют так называемые “карликовые государства” – Монако, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн. Перечисленные страны достаточно сильно отличаются друг от друга по уровню экономического развития. Например, в Ирландии, Греции, Испании национальный доход на душу населения не превышает 60% от среднего показателя для всех стран ЕС, а в Португалии – половину от среднего показателя ЕС. Не менее существенны и различия в структуре хозяйства. В Италии, Греции, Португалии достаточно высокий удельный вес сельского хозяйства, тогда как в карликовых государствах доминирует сфера услуг. Статистические данные демонстрируют сдвиги, происшедшие в последние десятилетия в положении стран Западной Европы в мировой экономике. Так, их доля в совокупном ВВП мира за 1970-1980гг. возросла с 25% до 31%, а затем сократилась к середине 90-х годов до 23%. Другая группа стран - часть малых стран - несколько увеличила свою долю в промышленном производстве индустриальных стран. Различия в темпах экономического роста объясняются особенностями их хозяйственной структуры. На современном этапе в Западной Европе весьма велик потенциал научно-технических исследований. Ведущие страны расходуют на эти цели свыше 2% ВВП. Но следует иметь в виду, что расходы Западной Европы представляют собой сумму затрат отдельных государств. Их общий эффект снижается дублированием исследований, поэтому реальное значение этого показателя будет ниже номинальной величины. Тем не менее, страны-члены ЕС выделяют на гражданские исследования на 16% меньше, чем США, но в два раза больше, чем Япония. В то же время расходы западноевропейских стран в значительной степени ориентированы на фундаментальные исследования. Страны региона отстают в таких ключевых производствах, как интегральные схемы и полупроводники, изготовление микропроцессоров, супер ЭВМ, биоматериалов. На других направлениях западноевропейские компании занимают передовые рубежи. Это – строительство АЭС, производство фармацевтических препаратов, техника связи, отдельные отрасли транспортного машиностроения и т. д. Но эти виды техники и продуктов оказывают слабое воздействие на технологическую структуру производства. Поэтому более узкий рынок наукоемкой продукции в Западной Европе по сравнению с США в меньшей степени формируется за счет внутреннего производства. Среди факторов, отрицательно влияющих на ход экономического развития Западной Европы, выделяется массовая безработица – до 30 млн. чел. Более 80% безработных сосредоточено в странах ЕС. Современное экономическое развитие западноевропейских стран протекает под знаком структурных изменений. Сдвиги в промышленном производстве неодинаковы. Если в некоторых странах его роль снижалась, то в южных и ряде северных стран (Исландия, Финляндия, Ирландия) доля промышленного производства в ВВП возросла. В этих странах продолжался процесс индустриализации, создавались новые производственные мощности общего назначения. На современном этапе структурный кризис пережили судостроение, черная металлургия, текстильная и угольная промышленность. Такие отрасли, как автомобилестроение, химия, электротехника, столкнулись с сокращением внутреннего спроса, изменениями в международном разделении труда. К наиболее динамичным отраслям относятся электронная промышленность, в которой преимущественное развитие получило производство оборудования промышленного и специального назначения, прежде всего ЭВМ. Как показывают данные по структуре обрабатывающей промышленности, машиностроение и тяжелая промышленность получили развитие в ведущих странах региона. Так же значителен удельный вес химии. Многие западноевропейские страны являются крупными производителями потребительской продукции. Доля отраслевой легкой промышленности в Италии, Греции, Португалии составляет 18–24%. Для большинства стран региона характерно повышение или стабилизация роли пищевой промышленности (и в производстве, и в занятости). Современная горнодобывающая промышленность составляет менее 1% совокупного ВВП (Греция – 4%, Испания – 1,3%). Добывается около 30 видов полезных ископаемых, но только 3-4 из них в количествах, значительных в масштабах мира (цинк, бокситы, поташ, никель). Наиболее существенными являются различия в структурных показателях по доле сельского хозяйства в формировании ВВП – от 1,5 до 8%. На долю Западной Европы приходится около 20% мирового производства сельскохозяйственной продукции. На протяжении последних лет серьезные изменения произошли в топливно-энергетическом балансе стран Западной Европы. В результате осуществления комплексных энергопрограмм, направленных на максимальную экономию и повышение эффективности использования энергии, произошло относительное сокращение потребления энергии и нефти. Особенностью современного этапа централизации капитала выступает широкий международный характер сделок. Примером этого является образование гигантского шведско-швейцарского электротехнического концерна и других международных компаний. 2. Формирование хозяйственного механизма ЕС Исходной точкой Европейского Союза, следует считать парижское заявление министра иностранных дел Франции Р. Шумана от 9 мая 1950г., предложившего поставить все производство угля и стали Франции и ФРГ под общее верховное руководство. В результате в апреле 1951г. был подписан Парижский договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в состав которого вошли шесть государств – Бельгия, Нидерланды, Люксембург, ФРГ, Франция, Италия. Договор вступил в силу в 1953г. 1957г. был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), основанного на таможенном союзе и общей политике. С 1973 г. в ЕС вошли Великобритания, Ирландия, Дания, с 1981 г. — Греция; с 1986 г. — Португалия и Испания, затем Австрия, Швеция, Финляндия. Ломейскую кон¬венцию (1984 и 1989 гг.) об ассоциации с ЕС развивающихся стран подписали 66 государств Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов (АКТ). Группа средиземноморских стран (Турция, Алжир, Тунис, Марокко, Ливан, Египет, Иордания, Сирия), а также Кипр и Мальта ассоциированы с ЕС на основе двухсторонних соглашений. Созданию «Общего рынка» предшествовало образование странами ЕС интеграционной группировки Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 г.; Европейское сооб¬щество по атомной энергии (Евратом) создано одновременно с ЕЭС. Центростремительные тенденции привели к созданию в 1967 г. группировки под названием Европейские сообщества, включающей ЕС, ЕОУС, Евратом. Они имеют основные общие органы и проводят единую политику. 90-е годы ознаменовались новым расширением ЕС, прежде всего за счет стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). С 1993 г. создано Европейское экономическое пространство, к которому присоединились страны ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли), кроме Швейцарии, — торгово-экономической группировки, созданной в 1960 г. по инициативе Великобритании. На основе Европейских соглашений ассоциированными членами ЕС ныне являются также страны Восточной и Центральной Европы — Польша, Венгрия, Чехия, Словения, Болгария и Румыния. С ноября 1993 г. вступило в силу Маастрихтское соглашение об образовании Европейского политического, экономического и валютного союза (сокращенное название — Европейский союз (ЕС)). Цели ЕС: 1) создать экономический и политический союз на базе межгосударственного регулирования хозяйственной жизни; превратить ЕС в супергосударство; 2) укрепить позиции западноевропейского центра для противоборства с монополиями США и Японии на мировом рынке; 3) коллективными усилиями удержать в сфере своего влияния развивающиеся страны — бы¬вшие колонии западноевропейских держав. К настоящему времени в ЕС, включающему как полноправных членов, 15 стран Европы с общей численностью населения около 370 млн. человек, практически завершилось создание основ единого рынка, системы межгосударственного управления и началось окончательное оформление экономического, валютного и политического союзов. Он занимает особое место в мировом хозяйстве. На его долю приходится 28% совокупного валового мирового продукта (20% по покупательной способности валюты) и 6,4% населения мира. В экономическом и политическом смыслах ЕС не представляет сверхдержаву, хотя его экспорт более чем в 2,7 раза превышает американский (в 1997г. он составлял 37,9% мирового). Механизм функционирования ЕС основан на политико-правовой системе управления, включающей как наднациональные органы, так и элементы национально-государственного регулирования: Совет Министров (законодательный орган), Европейский совет в составе глав государств и правительств стран- членов ЕС, Комиссия европейских сообществ (исполнительный орган), Европейский парламент (контролирующий орган), Суд Европейских сообществ - высший судебный орган, обеспечивающий выполнение договоров. Европейский Союз имеет собственную финансовую базу, основу которой составляют бюджет, автономные фонды, в том числе Европейский фонд развития, Европейский социальный фонд, Европейский региональный фонд, а также Европейский инвестиционный банк. Бюджет ЕС формируется за счет компенсационных сборов при импорте сельхозпродукции (6%), таможенных пошлин при ввозе других товаров (23,5%), отчислений в размере 1,5% с налога на добавленную стоимость и других взносов. Бюджет выступает ограниченным инструментом регулирования экономических процессов, так как через него перераспределяется лишь 1% совокупного ВВП стран-участниц этого интеграционного объединения. Однако в последнее десятилетие ХХ века положение ЕС в мировой экономике изменилось. Его доля в ВВП мира несколько сократилась. Экономический рост характеризуется невысокими темпами.

Тема 5

Классификация стран в мировой экономике

Разнообразие сочетаний показателей экономического развития различных стран не позволяет оценивать уровень экономического развития с какой-то одной точки зрения. Для этого используют несколько основных показателей и критериев:

- абсолютный и относительный ВВП (ВНП);

- НД и доход на душу населения;

- отраслевую структуру национальной экономики;

- структуру экспорта и импорта страны;

- уровень и качество жизни населения и некоторые другие. Следует подчеркнуть, что уровень экономического развития страны и ее участие в мировом хозяйстве – понятие историческое

Каждый этап развития национальной экономики и всего мирового хозяйства в целом вносит те или иные изменения в состав основных показателей.

Существует несколько подходов к определению места страны в мировом хозяйстве. Самый простой из них – разделение мировой экономики на группы стран по уровню дохода на душу населения. Такой подход используется в ООН, МВФ, МБРР (абсолютные показатели дохода на душу населения по странам исчисляются ежегодно). Например, МБРР различает три группы стран в соответствии с уровнем дохода. В 1995 г. были определены следующие граничные значения годового дохода на душу населения: низкий уровень доходов – не более 765 долл. (49 стран), средний уровень доходов – от 766 до 9385 долл. (58 стран), высокий уровень доходов – 9386 долл. и выше (26 стран). Дополнительная граница дохода на душу населения 3035 долл. вводится между уровнем доходов незначительно выше и незначительно ниже среднего.

Существуют и другие подходы к классификации стран в мировом хозяйстве и определению их роли в мировом воспроизводственном процессе.

В современном мире есть несколько групп государств, характеризующихся схожестью названных социально-экономических показателей.

Мир по своей социально-экономической природе крайне неоднороден. В настоящее время можно выделить три группы стран:

- промышленно развитые страны с рыночной экономикой, образующие как бы каркас мирового хозяйства;

- развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки и Океании (или страны третьего мира);

- страны с переходной экономикой, представленные в основном государствами Восточной Европы, а также Россией, находящимися на пути развития новых форм хозяйствования.

Но было бы ошибкой проводить слишком резкую черту между этими группами. Например, уже сегодня целую группу развивающихся стран – страны Юго-Восточной Азии, в частности Южную Корею, Гонконг (с 1997 г. – провинция Китая, Сянган), Тайвань, Бразилию и Аргентину, и некоторые другие – по целому ряду экономических показателей логично отнести к числу индустриально развитых государств мира. Однако по уровню других важных показателей (глубина социальных контрастов, неравномерность регионального развития и др.) они традиционно еще относятся к группе развивающихся стран.

В то же время часть несомненно развитых государств как бы опаздывает с качественными преобразованиями национальных производительных сил, что тормозит рост общественной производительности труда. Так, в странах Восточной Европы и России она одна составляет лишь около 50% уровня стран Западной Европы.

Промышленно развитые страны с рыночной экономикой. Это – группа из 25 государств. В них проживает 1,2 млрд. человек (23% всего населения мира). Они сосредоточивают около 70% мирового ВВП, и дают 70-75% мирового промышленного производства. ВВП на душу населения колеблется в этих странах от 10 до 25 тыс. долл. На них приходится около 70% мирового внешнеторгового оборота.

Развивающиеся страны. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки – развивающиеся страны, или страны третьего мира. Они представляют собой особую группу государств, отличающихся своеобразием исторического развития, социально-экономической и политической спецификой.

Говоря об их сходстве, необходимо отметить колониальное прошлое и связанные с этим многоукладность хозяйства, быстрый рост численности населения, его нищету, неграмотность. Им свойственны аграрная минерально-сырьевая специализация экономики и соответственно слабое развитие обрабатывающей промышленности, узость внутреннего рынка, подчиненное место в системе мирового хозяйства. Вместе с тем страны эти разные.

При типологии важно учитывать уровень развития и структуру производительных сил государств и те черты социально-экономической действительности, которые наиболее точно отражают и сегодняшнее положение, и ближайшие перспективы стран. Используя эти критерии, можно выделить пять групп развивающихся стран.

К первой группе целесообразно отнести наиболее развитые страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Уругвай и др.), а также некоторые из «новых индустриальных стран» Азии (Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Гонконг).

Вторую группу образуют нефтеэкспортирующие страны, обладающие уникальными ресурсами, образно говоря, «набившие карманы» нефтедолларами (Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Ирак и др.). Их характерные признаки: высокий доход на душу населения, солидный природно-ресурсный потенциал развития, важная роль на рынке энергетического сырья и финансовых средств, выгодное экономико-географическое положение.

Соотношение между доходами от нефти и численностью населения создает специфические условия, позволяющие накапливать гигантские богатства.

Третья группа, наиболее многочисленная, объединяет страны со средним для освободившихся стран уровнем общеэкономического развития, средним размером ВВП на душу населения (около 1 тыс. долл.). Сюда входят Колумбия, Гватемала, Парагвай, Тунис и др.

В четвертую группу стоит выделить Индию, Пакистан и Индонезию – страны с огромными территориями и населением, природно-ресурсным потенциалом и возможностями экономического развития. Эти государства заняли видное место в системе международных экономических связей, вызвали мощный приток внешних ресурсов в виде вложений иностранного капитала. Но низкие величины производства и потребления на душу населения (ВВП на душу населения – около 300 долл.) заметно тормозят их социально-экономическое развитие.

Последняя, пятая группа – наименее развитые страны мира (Афганистан, Бангладеш, Бенин, Сомали, Чад и др.). Некоторые из них не имеют выхода к морю и слабо связаны с внешним миром. В этих странах чрезвычайно низкий доход на душу населения (например, в Эфиопии – 120 долл.), повсеместно преобладают доиндустриальные формы труда, а в экономике господствующие позиции занимает сельское хозяйство. Именно эти страны составляют основу утвержденного ООН списка наименее развитых стран.

Страны Восточной Европы и бывшего СССР. Значительным экономическим потенциалом обладает Восточноевропейский регион. Немало общего имеют страны этого региона в путях исторического и социально-экономического развития, особенно в XX в.

После окончания Второй мировой войны все они вступили на путь социалистических преобразований. За последние десятилетия в большинстве из них были осуществлены индустриализация и кооперирование сельского хозяйства. Их доля в мировом промышленном производстве в начале 90-х гг. превысила 10%. Однако, административно-командные методы управления хозяйством, медленное внедрение в производство достижений научно-технического прогресса привели к замедлению темпов экономического роста, роста производительности труда.

Следствием этого явились отставание от Запада в техническом прогрессе, неконкурентоспособность большинства готовых изделий на мировом рынке, падение уровня жизни населения, инфляция. Стало очевидным, что модель организации экономического и общественного устройства, не учитывающая национальных особенностей развития стран Восточной Европы и бывшего СССР оказалась для них неэффективной и неприемлемой.

Смена политического и государственного руководства в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии в 1989-1990 гг. и распад СССР в 1991 г. привели к коренному повороту в политическом, экономическом и социальном развитии этих стран.

Тема 6

Страны БРИК в мировой экономике

термин «БРИК» появился задолго до первой

встречи лидеров стран Бразилии, России,

Индии и Китая. Впервые аббревиатура

«БРИК» (от англ. BRIC) была использована

в ноябре 2001 года в аналитической записке

банка Голдман Сакс. (Goldman Sachs- один из

крупнейших в мире коммерческих банков,

до сентября 2008 года инвестиционный

банк). Таким способом они сократили

название 4 быстро развивающихся стран:

Бразилия, Россия, Индия и Китай (Brazil,

Russia, India, China). По мнению Голдман

Сакс, к 2050 году суммарно экономики этих

четырёх стран по размеру превысят

суммарный размер экономик самых богатых

стран мира (Большой семёрки).

Последовательность

букв в слове определяется не только

благозвучием. Слово в английской

транскрипции BRIC очень похоже на английское

слово «brick» — «кирпич», поэтому данный

термин решили использовать в качестве

обозначения группы стран, за счёт роста

которых во многом будет обеспечиваться

будущий рост мировой экономики и фондовых

рынков в частности.

ПОЧЕМУ ИМЕННО

БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, РОССИЯ И КИТАЙ?

Члены

БРИК характеризуются как наиболее

быстро развивающиеся крупные страны,

выгодное положение им обеспечивает

наличие большого количества важных для

мировой экономики ресурсов. Бразилия

богата сельскохозяйственной продукцией,

Россия – крупнейший в мире экспортер

минеральных ресурсов (в первую очередь

– нефти и газа), в Индии и Китае – дешевые

трудовые и интеллектуальные ресурсы.

В октябре 2003 года экономисты Голдман

Сакс Доминик Вильсон и Рупа Пурушотхаман

опубликовали доклад: «Мечтая вместе с

«БРИК» : Путь к 2050 г.», где они высказали

гипотезу о том, что к 2050 г. лидирующую

роль в глобальной экономике будут играть

4 незападные страны: Бразилия, Россия,

Индия и Китай.

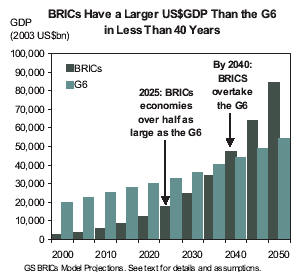

Согласно данному

прогнозу, к 2025 г. ВНП Бразилии, России,

Индии и Китая составит половину от ВНП

6 самых крупных экономик современного

«западного» мира, сокращенно, «G6» (США,

Япония, Германия, Великобритания,

Франция, Италия). К 2040 г. страны «БРИК»

будут иметь ВНП больший, чем страны

«G6». (См. График 1 в Приложениях).

По

прогнозу экономистов Голдман Сакс ВНП

Китая к 2050 г. составит 44, 45 (все цифры

даются в млрд. долл. США); США – 35, 16; Индии

– 27,8; Японии – 6,67; Бразилии – 6,07; России

– 5,87; Великобритании – 3,87; Германии –

3,6; Франции – 3,15; Италии – 2,06. Голдман

Сакс предсказывает, что Китай и Индия

будут доминирующими глобальными

поставщиками товаров промышленного

назначения и услуг, в то время как

Бразилия и Россия станут также

доминирующими поставщиками сырья.

У БРИК есть потенциал сформировать

сильный экономический блок — наподобие

государств «Большой Восьмёрки». Бразилия

является доминирующей в производстве

сои и железной руды, в то время как Россия

располагает огромными поставками нефти

и природного газа. Тезис Голдман Сакс

утверждает, что предметы потребления,

работа, технологии и компании отдаляются

от США как от своего центра.

Заключение

5%

в год – это очень оптимистичный прогноз,

на мой взгляд. Если посмотреть на график

3 в Приложениях, то к 2013 году по мнению

МВФ мы не достигнем еще объема производства

2007 года. И разрыв будет максимальным по

сравнению с остальными странами. Однако,

мне кажется, что Россию не стоит

вычеркивать из стран БРИК. Правительство

пытается принять меры по совершенствованию

экономики, хочет преобразовать ее в

инновационную, отойти от сырьевой

зависимости – если что-нибудь из этого

получится, то это будет прорыв вперед.

По мнению МВФ в статье от 07.10.2010

темпы роста российской экономики в

2010-11 годах будут ниже общемировых. Рост

ВВП на 2010 год составит 4%. В 2011 году

российский ВВП прибавит 4,3%. В среднем,

на 2010-2011 годы рост российского ВВП

ожидается на уровне 4,153%, говорится в

материалах МВФ. Это самые низкие темпы

роста среди стран группы БРИК. Лидером

здесь остается Китай, чей рост ВВП, как

ожидается, превысит 10%. Для Индии

прогнозный показатель составляет 9,02%,

для Бразилии - 5,833%. Китай на 2010-2011

годы будет в тройке мировых лидеров по

росту ВВП, ожидает МВФ. Таким образом,

Россия существенно отстает от других

участников этой четверки.

А тем

временем ученые, аналитики и образованные

инвесторы придумывают новую аббревиатуру,

лучше отражающую сегодняшнюю ситуацию

на развивающихся рынках. Среди предложений

были такие: BRICET (те же плюс Восточная

Европа и Турция), BRICKET (все упомянутые

плюс Южная Корея) и BRIMC — Бразилия,

Россия, Индия, Мексика и Китай. Во всех

этих вариантах Россия остается, несмотря

на экономическую статистику. Причиной

этому может быть наличие самого крупного

арсенала ядерного оружия, а также

постоянное место в Совете Безопасности

ООН (и соответственно, право вето). Но

хочется верить, что Россия останется в

списке БРИК благодаря своей экономике.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

График 1.

Динамика соотношения экономик стран

«БРИК» и стран «G-6» (из доклада «Мечтая

вместе с «БРИК»: Путь к 2050 г.»

на

2009 год.

на

2009 год.