- •6.2.2 Определение отметки гребня плотины и гребня быка

- •6.2.3 Определение ширины водосливного фронта

- •6.2.4 Определение отметки гребня водослива

- •6.2.5 Проверка на пропуск поверочного расхода

- •6.3 Расчёт сопряжения потока в нижнем бьефе

- •6.4 Расчет параметров водобоя и принятых гасителей

- •6.5 Конструирование бетонной плотины

- •6.5.1 Определение ширины подошвы плотины

- •6.6 Конструирование отдельных элементов подземного контура

- •6.6.1 Понур

- •6.7.2 Ковш

- •6.8 Расчет фильтрации под плотиной методом удлиненной контурной линии

- •6.9 Статические расчёты плотины

- •6.9.1 Вес сооружения

- •6.9.2 Сила гидростатического давления воды

- •6.9.3 Давление грунта

- •6.9.4 Волновое воздействие

- •6.9.5 Пригрузы на плотину

- •6.9.6 Расчёт прочности плотины

- •6.10 Критерии прочности плотины

- •6.11 Расчёт устойчивости плотины

- •6.12 Расчет длины здания гэс

6.2.5 Проверка на пропуск поверочного расхода

Проверим достаточность водопропускной способности водосливной плотины. Определяется расход поверочного случая, сбрасываемый через водосливную плотину при НПУ:

(6.28)

(6.28)

где

– максимальный расчётный расход, с

учётом трансформации паводка, принимаемый

при обеспеченности 0,01% для I

класса сооружений [7, 5.4 табл.2];

– максимальный расчётный расход, с

учётом трансформации паводка, принимаемый

при обеспеченности 0,01% для I

класса сооружений [7, 5.4 табл.2];

Определяем напор над гребнем водослива при пропуске поверочного расхода:

Полный напор на водосливе:

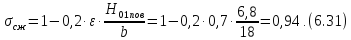

Найдем коэффициент расхода водослива без вакуумного профиля для поверочного случая:

Скорость подхода потока к плотине:

где

отметка

форсированного подпорного уровня,

предварительно отметку ФПУ – принимаем

равной 49 м, которая в дальнейшем уточнится.

отметка

форсированного подпорного уровня,

предварительно отметку ФПУ – принимаем

равной 49 м, которая в дальнейшем уточнится.

Напор на гребне водослива без учета скорости подхода при пропуске поверочного расхода:

Напор

должен быть округлен в большую сторону

по стандартному ряду, округляю до

[9].

[9].

Определяем расчётную отметку форсированного уровня:

.

(6.35)

.

(6.35)

Расчётная

отметка

оказалась меньше заданной, следовательно

оказалась меньше заданной, следовательно

Отметка гребня быка бетонной водосливной плотины по формуле (6.17):

В конечном итоге принимаем высоту всего напорного фронта равным 52 метра.

6.3 Расчёт сопряжения потока в нижнем бьефе

При протекании воды через водослив вследствие падения струи скорость потока возрастает и достигает наибольшего значения непосредственно за водосливом в так называемом сжатом сечении C–C (рис. 6.3). Глубина в сжатом сечении непосредственно влияет на установление формы сопряжения бьефов и поэтому имеет важное значение для дальнейшего расчёта.

Определяем критическую глубину:

Определяем полную удельную энергию в сечении перед водосливом:

Рисунок 6.3 – Оголовок и сжатое сечение

Относительная удельная энергия сечения в верхнем бьефе:

По

графику [10, рис. 12.3 , стр. 171] определяем

глубину

в сжатом сечении и глубину

в сжатом сечении и глубину

– второй сопряжённой со сжатой, в

зависимости от величины

– второй сопряжённой со сжатой, в

зависимости от величины

,

определяю

,

определяю

и

и

.

.

Отсюда, сопряжённые глубины:

(6.39)

(6.39)

(6.40)

(6.40)

Глубина

в НБ при

=4439

(м3/с),

hНБ

=

10 м, следовательно, прыжок отогнанный

(hc’’>

hНБ).

=4439

(м3/с),

hНБ

=

10 м, следовательно, прыжок отогнанный

(hc’’>

hНБ).

Отогнанный прыжок за плотиной не допускается, и проектируется сопряжение бьефов по типу затопленного прыжка. Для этого необходимо создать с нижнем бьефом соответствующую глубину или погасить часть избыточной энергии с помощью гасителей энергии. В качестве гасителя энергии потока назначается водобойный колодец.

6.4 Расчет параметров водобоя и принятых гасителей

Гидравлический расчет водобойного колодца.

Так как протекание воды на выходе из водобойного колодца подобно протеканию через затопленный водослив с широким порогом, то величина перепада, образующегося при выходе потока из водобойного колодца в русло нижнего бьефа ΔZ определяется по формуле:

где

коэффициент запаса.

коэффициент запаса.

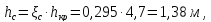

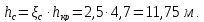

Глубина водобойного колодца определяется по формуле:

Длина гидравлического прыжка:

Длина водобойной плиты принимается:

Толщина водобойной плиты может быть определена по формуле В.Д. Домбровского:

(6.44)

(6.44)

где

скорость

потока в сжатом сечении по формуле:

скорость

потока в сжатом сечении по формуле:

Произведем проверку сопряжения потока в нижнем бьефе.

Определяем полную удельную энергию в сечении перед водосливом, с учетом глубины колодца по формуле (6.37):

Относительная удельная энергия сечения в верхнем бьефе по формуле (6.38):

По

графику [10, рис. 12.3 , стр. 171] определяем

глубину

в сжатом сечении и глубину

в сжатом сечении и глубину

– второй сопряжённой со сжатой, в

зависимости от величины

– второй сопряжённой со сжатой, в

зависимости от величины

,

определяю

,

определяю

и

и

.

.

Отсюда, сопряжённые глубины по формулам (6.39)–(6.40):

Сравниваются глубина воды в нижнем бьефе и вторая сопряженная глубина и определяется затоплен гидравлический прыжок или нет:

(6.46)

(6.46)

–следовательно

гидравлический прыжок затоплен.

–следовательно

гидравлический прыжок затоплен.