- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРЕНИЯ

- •ГЛАВА 1. ГОРЕНИЕ – ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС НА ПОЖАРЕ

- •1.1. Определение горения

- •1.2. Характеристика участников процесса горения

- •1.4. Опасные факторы пожара

- •ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ

- •2.1. Расчет объема воздуха, необходимого для горения

- •2.1.1. Горючее – индивидуальное химическое соединение

- •2.1.2. Горючее – смесь газов и паров

- •2.2.1. Горючее – индивидуальное химическое соединение

- •2.2.2. Горючее – смесь газов и паров

- •2.2.3. Горючее – сложное вещество с известным элементным составом

- •2.3. Продукты сгорания. Дым и его характеристики

- •ГЛАВА 3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ

- •3.1. Уравнение теплового баланса процесса горения

- •3.3. Расчет температуры горения

- •РАЗДЕЛ II. ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ

- •4.1. Тепловая теория горения

- •4.1.1. Механизм химических реакций при горении

- •4.1.2. Факторы, влияющие на скорость реакций горения

- •4.2. Цепная теория горения

- •4.3. Диффузионная теория горения

- •ГЛАВА 5. ПЛАМЯ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ

- •5.1. Виды пламени

- •5.2. Структура пламени

- •5.3. Процессы, протекающие в пламени

- •5.4. Скорость распространения пламени

- •5.5. Характер свечения пламени

- •IV.I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРЕНИЯ

- •ГЛАВА 6. САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ

- •ГЛАВА 7. САМОВОЗГОРАНИЕ

- •7.1. Механизм процесса самовозгорания веществ

- •7.2. Самовозгорание жиров и масел

- •7.3. Самовозгорание химических веществ

- •ГЛАВА 8. ВЫНУЖДЕННОЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ (ЗАЖИГАНИЕ)

- •8.2. Закономерности перехода самовоспламенения к зажиганию

- •8.3. Зажигание нагретым телом

- •8.4. Элементы тепловой теории зажигания

- •8.6. Элементы тепловой теории зажигания электрической искрой

- •8.8. Зажигание твердых и жидких горючих веществ

- •8.9. Зажигание лучистым тепловым потоком

- •8.10. Основные виды и характеристики источников зажигания

- •IV.II. РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ

- •ГЛАВА 9. ГОРЕНИЕ ГАЗОПАРОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ

- •9.1. Концентрационные пределы распространения пламени

- •9.2. Факторы, влияющие на КПР

- •9.2.1. Зависимость КПР от химической природы горючего вещества

- •9.2.2. Влияние начальной температуры смеси на КПР

- •9.2.3. Влияние давления горючей смеси на КПР

- •9.2.4. Влияние флегматизаторов и ингибиторов на КПР

- •ГЛАВА 10. ГОРЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

- •10.1. Условия для возникновения горения жидкостей

- •9.2. Температурные пределы распространения пламени

- •10.3. Скорость испарения жидкости

- •10.4. Температура вспышки. Температура воспламенения жидкости

- •10.5. Механизм теплового распространения горения жидкостей

- •10.7. Распределение температуры в горящей жидкости

- •10.8. Вскипание и выброс при горении резервуара с ГЖ

- •ГЛАВА 11. ГОРЕНИЕ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

- •11.2. Основные закономерности процессов горения органических твердых горючих материалов

- •11.4. Гетерогенное горение

- •11.5. Горение металлов

- •11.6. Особенности горения пылевидных веществ

- •РАЗДЕЛ V. ВЗРЫВЫ.

- •ГЛАВА 12. ВЗРЫВЫ. УДАРНЫЕ ВОЛНЫ И ДЕТОНАЦИЯ

- •12.1. Основные определения. Типы взрывов

- •12.4. Основные свойства и параметры ударной волны

- •12.6. Взрывчатые вещества

- •12.6.1. Краткие сведения об основных взрывчатых веществах

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •Приложение 5

209

продолжает прогреваться теплопроводностью вниз, вызывая непрерывный подогрев прилегающих слоев жидкости. Это и вызывает сн ижение во времени нижней границы гомотермального слоя. При горении обводненных высококипящих жидкостей образованию этого слоя способствует вскипание воды.

Изложенное представление о причине образования гомотермального слоя не в полной мере соответствует реальной действительности, особенно, при пожарах крупных резервуаров. Роль стенки в этом случае не объясняет всех существующих факторов. В резервуарах большого диаметра происходят наряду с рассмотренными процессами и другие процессы, обусловленные изменением плотности жидкости за счет выгорания более легких фракций. При этом процесс массообмена и выгорания летучих фракций происходит по всей площади горючей жидкости. Влияние процессов у стенки таких резервуаров ослабевает.

Уравнение скорости прогрева жидкости имеет вид:

∂Z0 |

= U= V |

ρT |

CT |

1 − CЛ |

exp |

2ατ |

, |

(10.17) |

∂τ |

|

ρO Co |

C Д |

ρO CO R |

|

|

||

где

ZO - толщина гомотермального слоя,

τ- время от начала формирования слоя,

- плотности исходной жидкости и высококипящей фракции, СО, СТ, СЛ - теплоемкости исходной жидкости, высококипящей и легкокипящей фракций, α - коэффициент теплоотдачи,

R - радиус резервуара,

U- скорость изменения толщины слоя,

V- скорость выгорания жидкости.

10.8.Вскипание и выброс при горении резервуара с ГЖ

210

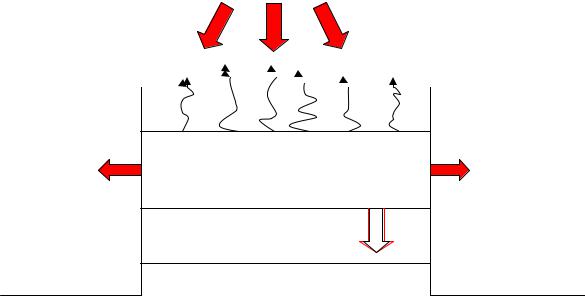

Процессы горения жидкости могут сопровождаться очень опасными явлениями - вскипанием и выбросом (рис. 10.11).

Вскипание нефтепродукта обусловлено наличием воды, которая находится в виде эмульсии по всему объему горючего. Устойчивость таких эмульсий чрезвычайно высока, однако при горении, когда горючая жидкость перегревается и ее вязкость уменьшается, канальные воды под действием Архимедовых сил начинают свое движение, которое может быть направлена как вверх, так и вниз. Если прогреваемый слой имеет температуру более 1000С, то капельки воды в эмульсии превращаются в пар, резко изменяют объем и всплывают на поверхность жидкости, образуя большой объем горящей пены. Пена переливается через край, и площадь горения существенно увеличивается.

Рис.10.11. Схема выброса горящей нефти

Процесс вскипания при наличии гомотермального слоя характеризуется накоплением оседающей воды на границе «горячего» и «холодного» слоев. При прогреве обводненного слоя до 1000С происходит превращение накопленной воды в пар, и начинается интенсивное движение смеси «паровых» пузырьков с нефтепродуктом вверх к зеркалу горящей жидкости. Коли-

211

чество образующейся пены и интенсивность ее образования на поверхности в этом случае может принимать угрожающие размеры.

Образование пены на поверхности нефтепродукта возможно только при определенном содержании воды. Например, для нефти такое содержание воды составляет ≈ 4%, для мазута – выше 0,6%. Следует отметить, что при большом содержании в нефти воды происходит процесс самотушения.

Выброс горящей жидкости из резервуара вызывается взрывным вскипанием воды, находящейся под слоем нефтепродукта. Для того чтобы это произошло необходимо:

-наличие водяной подушки на дне резервуара;

-образование гомотермального слоя с температурой выше температуры кипения воды;

-контакт гомотермального слоя с придонной водой и прогрев воды до температуры выше температуры кипения.

Перегрев воды выше температуры кипения является основным условием выброса. Перегревание воды надо связывать с отсутствием центров парообразования и влиянием давления нефтепродукта на термодинамику фазового перехода воды.

Большая опасность выброса предусматривает принятие специальных мер безопасности. Важно знать, через какое время может произойти выброс,

икакие меры надо принять, чтобы устранить это явление или увеличить время возникновения выброса. Решение такой задачи возможно, если известны условия теплообмена резервуара с окружающей средой. На рис 10.12. показана схема теплообмена при образовании гомотермального слоя.

212

q

Q*m

α1 F0(Tп-Т0) |

UhF0ρC(Tп –T0) |

α1 F0(Tп-Т0) |

α2 F0(Tп-Т0)

α2 F0(Tп-Т0)

Рис. 10.12 Схема теплообмена при горении резервуара и

образование гомотермального слоя

Уравнение теплового баланса имеет вид:

q = m Qисп. +Vh F ρ c(TП −TO ) +α1Fδ (TП −TO ) +α2 F (TП −TO ) , |

(10.18) |

где q−поток теплоты от факела пламени к поверхности жидкости в резервуаре, Дж/с;

m – массовая скорость испарения горючей жидкости кг/с; m = Vm·F; Qисп. – удельная теплота испарения, Дж/кг;

Vh - скорость прогрева жидкости, м/с; Vm - удельная скорость выгорания, кг/м2с; F - площадь поверхности жидкости, м2

Тп и Т0 – температура поверхности горючей жидкости при горении и начальная температура, К; ρ −плотность горючей жидкости, кг/м3;

213

с– теплоемкость горючей жидкости, Дж/кг·К;

α1 ,α2 - коэффициенты теплопередачи через стенку резервуара и от гомотер-

мального слоя вглубь горючей жидкости, Дж/м2 ·с ·К;

Fδ - боковая поверхность гомотермального слоя горючей жидкости, м2, ГТС;Fδ = 2πRh ;

R – радиус резервуара, м.

Решения уравнения (10.18) позволяют описывать динамику изменения гомотермального слоя, и могут быть использованы для прогнозирования времени выброса нефтепродукта.

τ =τ0hм |

|

τ0V0 |

(10.18) |

τ V − H |

|||

0 |

0 |

|

|

где τ0 = ρ с R / 2α

Формула применима при условии, что hм >> H или τ0V0 >> H (τ0V0 =hм)

При hм << H

τ = |

H − hм |

(10.19) |

V |

||

|

c |

|

Вскипанию и выбросу обычно предшествуют вибрация, шумы и возрастание размеров факела. Выбросы могут в отдельных случаях достигать высоты 80 м. Выброшенная горящая жидкость может накрыть очень большую площадь вблизи очага горения вместе с находящимися на ней сооруж е- ниями, техникой и людьми. Вскипание на пожарах наблюдается чаще выбросов.

Задания для самоконтроля

1.Поясните, возможно ли горение в толще жидкости?

2.Что называется массовой и линейной скоростью выгорания? Их размерность?

3.Чему равно давление насыщенного пара ацетона при температуре кипения?

4.От каких факторов зависит теплота излучения?

5.Чему равна температура на поверхности горящей жидкости?

6.При какой температуре происходит испарение?

7.Как зависит давление насыщенного пара от температуры?

8.От чего зависит степень черноты пламени?

9.Как изменяется температура на поверхности горящей жидкости во времени?