- •Вопросы к экзамену. Ответы

- •2. Отрасли и аспекты языкознания.

- •3. Методы языкознания.

- •5. Понятие о филологии.

- •6. Три основных точки зрения на природу языка.

- •7. Коммуникативная и ментальная функции языка.

- •8. Аккумулятивная и гносеологическая функции языка.

- •9. Экспрессивная и эстетическая функции языка.

- •10. Понятие о знаке. Знаки и признаки. Неязыковые знаковые способы общения, примеры их использования в повседневной жизни.

- •11. Языковой знак и его особенности. Язык как знаковая система.

- •12. Мифологические представления о языке.

- •13. Античные взгляды на происхождение языка.

- •14. Звукоподражательная теория происхождения языка.

- •15. Междометная теория происхождения языка и теория трудовых выкриков.

- •16. Марксистская теория происхождения языка.

- •17. Сущность генеалогической классификации. Понятие языковой семьи, ветви (группы), подгруппы. Мёртвые языки. Основные языковые семьи.

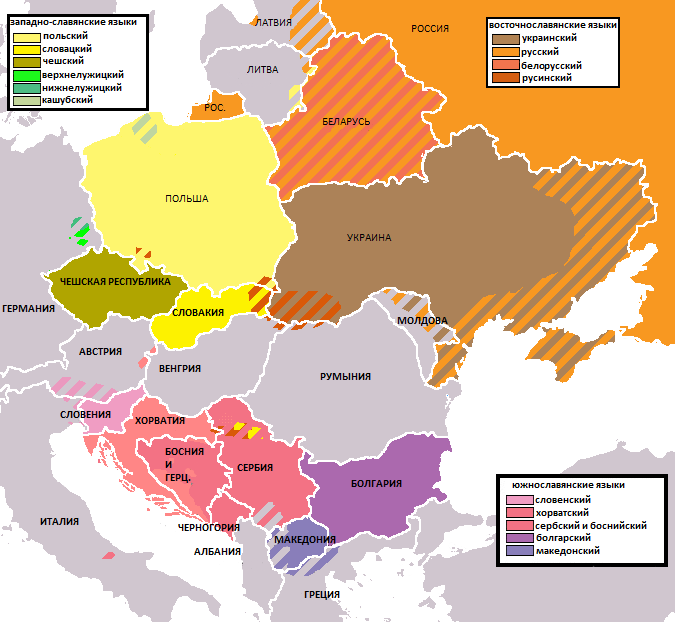

- •18. Индоевропейская семья языков. Славянская ветвь индоевропейской семьи. Территориальное расположение славянских языков. Место русского языка в генеалогической классификации.

- •19. Романская и германская ветви индоевропейской языковой семьи, их территориальное расположение.

- •20. Индийская и иранская ветви индоевропейской языковой семьи, их территориальное расположение.

- •21. Балтийская, кельтская, греческая ветви индоевропейской языковой сеьи, их территориальное расположение.

- •22. Угро-финская языковая семья. Тюркская языковая семья. Территориальное расположение языков этих семей.

- •23, 24. Типологическая классификация языков. Изолирующие и инкорпорирующие языки.

- •25. Значение письма. Пиктография и идеография, их достоинства и недостатки.

- •26. Фонография как тип письма. Генеалогия алфавитов.

18. Индоевропейская семья языков. Славянская ветвь индоевропейской семьи. Территориальное расположение славянских языков. Место русского языка в генеалогической классификации.

Термин индоевропейские языки (англ. Indo-European languages) был впервые введён английским учёным Томасом Юнгом в 1813 году.

Языки индоевропейской семьи происходят от единого праиндоевропейского языка, носители которого жили, вероятно, порядка 5—6 тыс. лет назад. Это одна из крупнейших семей языков Евразии, распространившаяся в течение последних пяти веков также в Северной и Южной Америке, Австралии и отчасти в Африке.

К индоевропейской языковой семье относят следующие группы языков:

1. Славянские (основные): восточные — русский, украинский, белорусский; западные — польский, чешский, словацкий; южные — болгарский, македонский, сербохорватский, словенский, старославянский.

2. Балтийские: литовский, латышский, древнепрусский (мёртв.).

3. Германские: английский, немецкий, нидерландский, африкаанс (в ЮАР), идиш, шведский, норвежский, датский, исландский, готский (мёртв.) и др.

4. Кельтские: ирландский, валлийский, бретонский и др.

5. Романские: испанский, португальский, французский, итальянский, румынский и др. языки, образовавшиеся на основе латинского языка.

6. Албанский.

7. Греческие: древнегреческий и новогреческий.

8. Иранские: афганский (пушту), таджикский, осетинский, курдский, авестийский (мёртв.) и др.

9. Индийские: хинди, урду, цыганский, непальский, санскрит (мёртв.) и др. исторически некоренные языки Индии, появившиеся в ней после прихода индоевропейцев.

10. Армянский.

11. Анатолийские (мёртв.): хеттский, лувийский и др.

12. Тохарские (мёртв.): турфанский, кучанский и др.

Исторически праславянскому предшествовал протославянский язык. История собственно праславянского языка начинается с появлением специфических славянских закономерностей, не имеющих параллелей в других индоевропейских диалектах. Таким важнейшим явлением в истории праславянского языка был тенденция к открытости слога, получившая название "закон открытых слогов". Это нерв праславянского языка, определивший коренные изменения в его облике, и мы не знаем позиции, в которой эта тенденция, в конце концов, не была бы реализована:

-

этот закон (тенденция) определил весь характер развития праславянского языка в I-м тысячелетии н. э.;

-

медленно, но неуклонно подчинил себе весь строй праславянского языка, его фонетические процессы;

-

вызвал в нем коренные преобразования.

Впервые литературную обработку славянский язык получили в 60-х гг. IX в. Создателями славянской письменности были братья Кирилл (Константин-Философ) и Мефодий. Они перевели для нужд Великой Моравии с греческого языка на славянский литургические тексты. В своей основе новый литературный язык имел южно-македонский (солунский) диалект, но в Великой Моравии усвоил много местных языковых особенностей. Позже он получил дальнейшее развитие в Болгарии. На этом языке (обычно называемом старославянским языком) была создана богатейшая оригинальная и переводная литература в Моравии, Паннонии, Болгарии, на Руси, в Сербии. Существовало два славянских алфавита: глаголица и кириллица. От IX в. славянских текстов не сохранилось. Самые древние относятся к X в.: Добруджанская надпись 943, надпись царя Самуила 993 и др. От XI в. сохранилось уже много славянских памятников.

Славянские литературные языки эпохи феодализма, как правило, не имели строгих норм. Некоторые важные функции выполняли чужие языки (на Руси - старославянский язык, в Чехии и Польше - латинский язык). Унификация литературных языков, выработка письменных и произносительных норм, расширение сферы употребления родного языка - все это характеризует длительный период формирования национальных славянских языков.

Русский литературный язык пережил многовековую и сложную эволюцию. Он вобрал в себя народные элементы и элементы старославянского языка, испытал влияние многих европейских языков. Он развивался без перерывов в течение длительного времени.

Славянская ветвь индоевропейской семьи языков делится на три группы:

1) восточнославянскую — русский, украинский и белорусский языки;

2) западнославянскую — польский, чешский, словацкий, лужицкий, а также вымерший полабский языки;

3) южнославянскую — болгарский, сербскохорватский, македонский и словенский языки, а также старославянский язык, сохранившийся в религиозных текстах.

Разговорные славянские языки очень похожи друг на друга, сильнее, чем германские или романские языки между собой. Однако даже при наличии общих черт в словарном составе, грамматике и фонетике, они все же различаются по многим аспектам. Одной из общих характеристик всех славянских языков является относительно большое количество согласных звуков. Поразительным примером различного употребления может служить разнообразие позиций основного ударения в отдельных славянских языках. Например, в чешском языке ударение падает на первый слог слова, а в польском языке — на следующий за последним слог, тогда как в русском и болгарском языках ударение может падать на любой слог.

Грамматически

славянские языки, за исключением

болгарского и македонского, имеют

высокоразвитую систему склонений

существительного, до семи

падежей (именительный,

родительный, дательный, винительный,

творительный, предложный и звательный).

Глагол в славянских языках имеет три

простых времени (прошлое,

настоящее и будущее), но характеризуется

также такой сложной характеристикой,

как вид. Глагол может быть несовершенного

(показывает непрерывность или

многократность действия) или совершенного

(обозначает завершенность действия)

вида. Широко употребляются причастия

и деепричастия (можно сравнить их

употребление с употреблением причастий

и деепричастий в английском языке).

Во всех славянских языках, кроме

болгарского и македонского отсутствует

артикль. Языки славянского подсемейства

более консервативны и, следовательно,

находятся ближе к праиндоевропейскому

языку, чем

языки германской и романской групп, как

об этом свидетельствует сохранение

славянскими языками семи из восьми

падежей для существительных, которые

были характеры для праиндоевропейского

языка, а также развитие вида глагола.

Русский язык относится (вместе с украинским и белорусским языками) к восточнославянской подгруппе славянской группы индоевропейской семьи языков. Является языком русской нации и средством межнационального общения многих народов СНГ и других государств, входивших в состав СССР. Русский язык - один из официальных и рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и иных международных организаций; входит в число мировых языков.

Русским языков владеют в той или иной степени свыше 250 млн. чел. Основная масса говорящих на нем живет в России (143,7 млн.) и в других государствах (88,8 млн.), входивших в состав СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. русский язык назвали родным 163,5 млн. чел., из них 144,8 млн. русских и 18,7 млн. представителей других национальностей. Кроме того, 69 млн. чел. указали, что они свободно владеют русским в качестве второго языка.

По Конституции РФ 1993 г. русский язык является государственным языком Российской Федерации на всей ее территории. Вместе с тем он признан государственным или официальным языком ряда республик, входящих в РФ, наряду с языком коренного населения этих республик.

В качестве государственного языка РФ русский язык активно функционирует в сферах общественной жизни, имеющих всероссийскую значимость: в центральных государственных учреждениях, при официальном общении между субъектами РФ, в армии; на русском языке издаются центральные российские газеты и журналы.

Русский язык преподается во всех школах и высших учебных заведениях России, а также во многих учебных заведениях СНГ.

Русский язык выделился в XIV-XV вв. из распавшегося древнерусского языка, к которому восходят также украинский и белорусский языки. Наибольшее отличие русского языка от украинского и белорусского заключается в некоторых специфических особенностях его фонетики, морфологии и лексики.

Русский язык относится к индоевропейской семье языков, славянской ветви, восточнославянской группе. Старославянский язык относится к индоевропейской семье языков, славянской ветви и южнославянской группе.

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК - СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ:

1) южнославянские (старославянский язык и др.)

2)восточнославянские (русский язык и др.)

Русский язык, в отличии от старославянского, имеет специфические проявления общеславянских процессов. Русский язык имеет безусловные черты фонетики и грамматики, которые отличают его от старославянского языка.

Отличия русского языка от старославянского языка (на фонетическом уровне).

Черты старославянского языка:

1.Неполногласие (неполногласные сочетания -ра-,-ла-,-ре-,-ле-). Например: среда, младенец, млечный, прибрежный, время, ограда, сладкий.

Неполногласные сочетания образовались из дифтонгических сочетаний or, ol, er, el.

2. Вторичный палатальный звук ж'д' на месте *d+j

Например: одежда, вождь, хождение ("Хождение Богородицы по мукам")

3. Щ' на месте *t+j -> (*s't')

Например: хощу, хищение.

4.Начальное e [э]

Ударение в таких словах, как правило, падает на первый слог или на второй слог. Например: Есенин, Елоховский, Елена, един, ежевика, елень.

Черты русского языка:

1. Полногласие (полногласные сочетания -оро-,-оло-(-ело- после шипящих), -ере.

Например: середина, молодец, веретено, берег, огород, молоко, солод. Полногласные сочетания образовались из дифтонгических сочетаний or, ol, er, el.

2. Вторичный палатальный ж' на месте *d+j.

Например: одежка, вожак, хожение. ("Хожение Афанасия Никитина за три моря")

3. Ч' на месте *t+j

Например: хочу, хичение.

4. Начальное о [o]

Ударение в таких словах, как правило, падает на первый слог или на второй слог.

Например: осень, ольха, олень, озеро, один.