- •1. История развития микробиологии: описательный, физиологический этапы.

- •2. Современная классификация микроорганизмов.

- •3. Размеры микроорганизмов.

- •4. Систематика прокариот, для представителей домена Bacteria.

- •5. Морфология микроорганизмов, на примере представителей домена Bacteria.

- •6. Ядерная зона и генетический аппарат прокариотной клетки.

- •Генетический аппарат кишечной палочки

- •Разнообразие типов генетического аппарата прокариот

- •7. Плазмиды.

- •8. Клеточная стенка грамположительных бактерий.

- •9. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий.

- •10. Необычные клеточные стенки прокариот. Прокариоты без клеточной стенки.

- •11. Функции клеточной стенки прокариот.

- •12. Цитоплазматическая мембрана, строение, функции.

- •13. Внутрицитоплазматические мембраны прокариот. Включения и запасные вещества.

- •14. Цитозоль и рибосомы.

- •Рибосомные рнк

- •Рнк малой субъединицы

- •Рнк большой субъединицы

- •Низкомолекулярные компоненты

- •15. Капсулы, слизистые слои, чехлы.

- •16. Покоящиеся формы прокариот.

- •17. Процесс споруляции у прокариот.

- •19. Жгутики. Расположение и функции.

- •20. Строение жгутика у грамположительных и грамотрицательных бактерий. Синтез жгутика.

- •21. Скольжение, как тип движения бактерий.

- •22. Таксис. Виды таксиса у бактерий.

- •23. Размножение прокариот.

- •24. Разделение бактерий на группы в зависимости от температурных и pH оптимумов роста, от наличия кислорода в среде.

- •25. Питательные и селективные среды для роста бактерий.

- •26. Количественная оценка роста микроорганизмов. Чистые и смешанные культуры микроорганизмов.

- •27. Получение музеев микроорганизмов.

- •28. Периодическое культивирование микроорганизмов.

- •29. Проточное (непрерывное) культивирование микроорганизмов.

- •30. Контроль роста микроорганизмов.

- •31. Вирусы. Репродукция вирусов.

- •32. Бактериофаги. Морфология и химический состав.

- •33. Взаимодействие бактериофагов с бактериальной клеткой. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

31. Вирусы. Репродукция вирусов.

Вирус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток организма.

В вирусинфицирванной клетке вирус может находиться:

-

в виде многочисленных вирионов;

-

в интегрированном состоянии с хромосомой клетки;

-

в цитоплазме в виде кольцевых нуклеиновых кислот, напоминающих плазмиды бактерии

Строение вирусов.

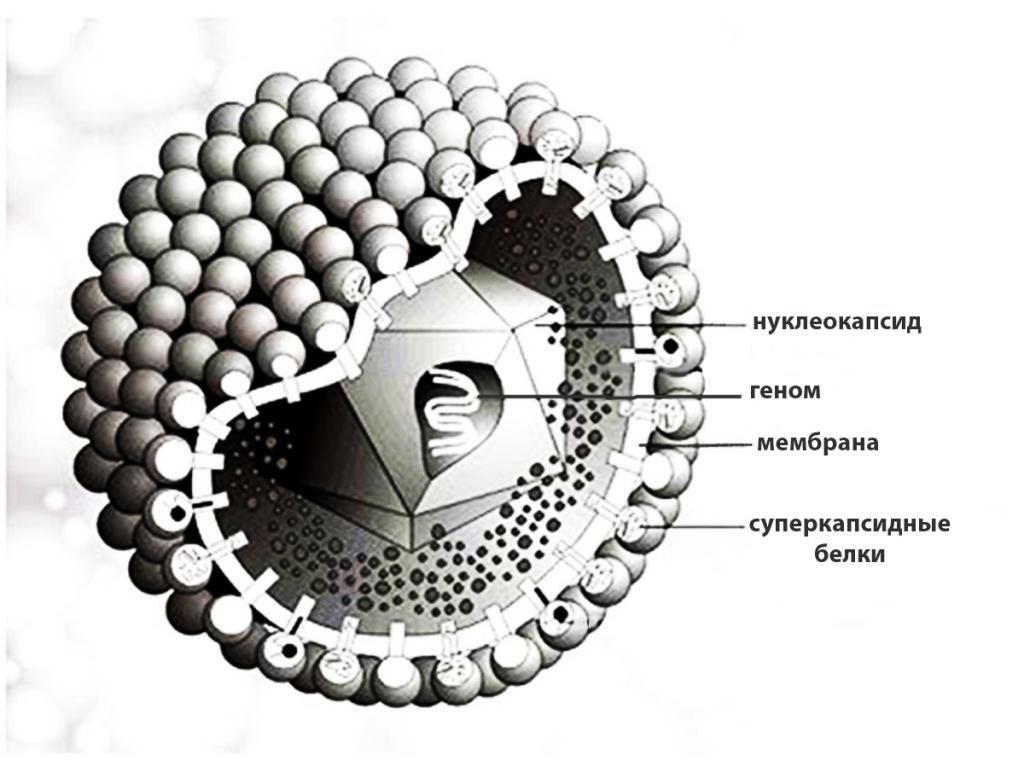

Простейшие вирусы представляют собой нуклеопротеид, который состоит из нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК) и капсида – белковой оболочки. Более сложные вирусы имеют дополнительную липидную оболочку. Существует тип вирусов – бактериофаги, которые имеют специальное строение, позволяющее им внедрять свой геном в клетки бактерий. Бактериофаги имеют тело, состоящее из головки с геномом, хвостик и отростки.

Вирион представляет собой конечную фазу развития вируса, включающую полный набор структурных и функциональных элементов, упакованных в единую частицу.

Размножение, репликация вируса - процесс, в ходе которого вирус, используя собственный генетический материал и синтетический аппарат клетки-хозяина, воспроизводит подобное себе потомство.

В самом общем виде репликация вируса на уровне единичной клетки складывается из нескольких последовательных стадий: 1.прикрепление вируса к клеточной поверхности; 2.проникновение через наружные мембраны клетки; 3.обнажение генома; 4.синтез (транскрипция) нуклеиновой кислоты вируса с образованием дочерних молекул геномной НК и, в случае ДНК-содержиших вирусов, информационной вирусной мРНК; 5.синтез вирус-специфических белков; 6.сборка новых вирионов и выход их из пораженной клетки.

Заражение

Как правило, вирусная инфекция начинается тогда, когда он проникает внутрь хозяина, а именно:

через физические повреждения (например, порезы на коже)

путём направленного впрыскивания (к примеру, укус комара)

направленного поражения отдельной поверхности (например, при вдыхании вируса через трахею)

Обычно при попадании вируса в организм ему необходимо проникнуть в возможные чувствительные клетки.

Проникновение вируса

Репликация вируса

Терпимость приводит к развязке инфекции. Как только контроль над клеткой установлен и её среда подходит для того, чтобы вирус начал создавать собственные копии, репликация происходит быстро, давая начало миллионам новых вирусов.

Выход вируса

Выход вирионов из клеток.

Этап реализуется двумя типами:

взрывной – из погибающей клетки одновременно выходит большое количество вирионов. Присущ вирусам без суперкапсида;

почкование – нуклеокапсид транспортируется к мембране клетки, содержащей вирусспецифические белки. Выпячивание соответствующих участков клетки. Почка отделяется от клетки в виде сложно устроенного вируса

32. Бактериофаги. Морфология и химический состав.

По признаку специфичности выделяют:

1. поливалентные фаги (лизируют культуры одного семейства или рода бактерий);

2. моновалентные (лизируют культуры только одного вида бактерий);

3. Типовые (способны вызывать лизис только определенных типов (вариантов) бактериальной культуры внутри вида бактерий)

Морфология бактериофагов.

По форме частиц фаги делятся на шесть основных морфологических типов:

1) палочковидные или нитевидные фаги;

2) фаги, состоящие из одной головки, без отростка;

3) фаги, состоящие из головки, на которой имеется несколько небольших выступов;

4) фаги, состоящие из головки и весьма короткого отростка;

5) фаги, имеющие головку и длинный отросток, чехол которого может сокращаться;

6) фаги, имеющие головку и длинный отросток, чехол которого не может сокращаться;

Типичная фаговая частица состоит из головки и хвоста. В головке содержится генетический материал — одноцепочечная или двуцепочечная РНК или ДНК с ферментом транскриптазой в неактивном состоянии, окружённая белковой или липопротеиновой оболочкой — капсидом, сохраняющим геном вне клетки. Нуклеиновая кислота и капсид вместе составляют нуклеокапсид.

Хвост, или отросток, представляет собой белковую трубку — продолжение белковой оболочки головки, в основании хвоста имеется АТФаза, которая регенерирует энергию для инъекции генетического материала. Отросток имеет вид полой трубки, окружённой чехлом, содержащим сократительные белки, подобные мышечным. На конце отростка у многих бактериофагов имеется базальная пластинка, от которой отходят тонкие длинные нити, способствующие прикреплению фага к бактерии.

Химический состав.

Фаги состоят из нуклеиновой кислоты и белков. Внутри головки фагов обнаружено также небольшое количество белка (около 3%).

Оболочка фагов – капсид, состоит из упорядоченных белковых субъединиц – капсомеров.

У наиболее сложноорганизованных фагов в дистальной части отростка, содержится фермент – лизоцим. Этот фермент способствует растворению оболочки бактерий при проникновении фаговой НК в цитоплазму.

Кроме указанных основных компонентов, фаги содержат в небольших количествах углеводы и некоторые преимущественно нейтральные жиры.

Фаги хорошо переносят замораживание, нагревание до 70, высушивание. Чувствительны к кислотам, УФ и кипячению. Фаги инфицируют строго определенные бактерии, взаимодействую со специфическими рецепторами клеток.