10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1 Охрана труда

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. С охраной труда связаны вопросы безопасности труда, предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний и отравлений, пожаров и взрывов на производстве. отступление от нормального режима работы и нарушение требований техники безопасности могут привести к ухудшению здоровья работающих.

При работе ЭГПП на работника, обслуживающего его, могут воздействовать опасные и вредные факторы (шум, электрический ток, статическое электричество). Рассмотрим работу лаборанта в идеальных условиях с точки зрения санитарно-гигиенического фактора, а именно освещенности рабочего места лаборанта, и эргономических факторов.

Пусть лаборант находится в помещении, независящем от шума, вибрации, пыли и газа, с заземленным оборудованием и хорошо проветриваемом, и имеющим внутренний объем Vп =20 м3 (3,2х2,5х2,5).

10.1.1 М е т е о р о л о г и ч е с к и е у с л о в и я . Под метеорологическими условиями (микроклиматом) понимают несколько факторов, воздействующих на человека: температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также барометрическое давление. Оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочих зон помещения (пространство высотой до 2 метров над уровнем поля, где находятся рабочие места) устанавливает ГОСТ 12.1.005-88, который учитывает время года, тяжесть выполняемых работ и избыток явного тепла.

Работа с рассматриваемой установкой осуществляется в лабораторных условиях и относится к категории работ легкой тяжести (выполняемых стоя или сидя, но не требующая перемещения тяжестей).

Оптимальные и допустимые нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха, установленные ГОСТ 12.1.005-88, приведены в таблице 9.

Экспериментальная установка не содержит источников теплоты, оказывающих влияние на температуру воздуха в помещении, где она эксплуатируется. Поэтому особые меры защиты от теплового излучения, такие как экранирование, устранение источника тепловыделений, меры индивидуальной защиты, не требуются и в лаборатории можно обеспечить оптимальные нормы микроклимата.

Соблюдение в лаборатории теплового режима, соответствующего оптимальным нормам, задаваемом ГОСТ 12.1.005-88, как для холодного, так и для теплого времени года, осуществляется за счет имеющихся в лаборатории батарей центрального отопления и кондиционеров. Поддержание на заданном уровне температуры, влажности и подвижности воздуха осуществляется постоянной вентиляцией помещения (лаборатории), в котором эксплуатируется разрабатываемое устройство.

Таблица 9 - Нормы факторов микроклимата

|

|

Катего-рия тяжести работ |

Температура воздуха в холодный и переходный период года, С |

Температура воздуха в теплый период года, С |

Скорость движения воздуха, м/с |

Относи-тельная влажность воздуха, % |

|

Оптимальная норма |

Легкая |

20...23 |

22...25 |

0.2 |

40...60 |

|

Допустимая норма |

Легкая |

19...25 |

20...27 |

0,2 |

30...75 |

10.1.2 О с в е щ е н и е . Зрение является важнейшим источников информации, поступающей в мозг человека из внешней Среды. Недостаточное освещение вызывает преждевременное утомление, притупляет внимание работающего, снижает производительность труда, ухудшает качественные показатели и может оказаться причиной несчастного случая.

Нормирование естественного и искусственного освещения осуществляется СНиП 23-05-95 в зависимости от характера зрительной работы. при работе с рассматриваемой установкой необходимым является различие объектов размером 1÷2 мм (фиксация показаний измерительных приборов), что соответствует 4 разряду зрительной работы. При большом контрасте и светлом фоне имеем подразряд зрительной работы “г”, рекомендуемое комбинированное освещение 300лк и общее освещение 200лк.

Для расчета общего равномерного освещения наиболее применим метод коэффициента использования светового потока. При расчете этим методом учитывается как прямой свет от светильника, так и свет, отраженный от стен и потолка.

При проведении экспериментальных работ с ЭГПП необходимо следить за движением диэлектрической жидкости в каналах прибора. Так как прибор выполнен из оргстекла, а используемые рабочие жидкости могут иметь цвет близкий к цвету стенок корпуса ЭГПП, то в целях улучшения цветовосприятия необходимо использовать люминесцентные лампы, освещение от которых будет наиболее близким по своему спектру к дневному свету, что создаст более комфортные условия для работы экспериментатора.

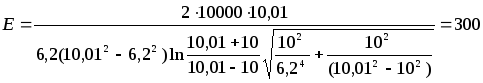

Произведем расчет необходимого количества люминисцентных ламп типа ЛД-20 по формуле:

![]() (138)

(138)

где Енорм - нормируемая общая освещенность, лк;

К - коэффициент запаса;

S - освещаемая площадь, м2;

z - коэффициент неравномерности освещения;

- коэффициент использования светового потока, %;

F - cветовой поток, лм.

Согласно СНиП 23-05-95 для разряда зрительной работы 4”г” Енорм=200 лк; для люминисцентных ламп К=1,5; коэффициент минимальной освещенности приближенно принимается равным z=1,1; освещаемая площадь S=18 м2; для ламп ЛД-20 световой поток F=2900 лм.

Коэффициент использования светового потока определяется согласно СНиП 23-05-95 в зависимости от типа светильников, коэффициентов отражения потолка рп=30%, стен рс=10% и пола рпл=10%, а также индекса перемещения iп:

![]()

![]() (139)

(139)

где Нр = Н- hc- hp =1,35 м - расчетная величина подвески светильника;

Н=2,5 м - высота помещения;

hc=1 м - высота от пола до уровня рабочей поверхности;

hp=0,15 м - высота от потолка до нижней части светильника.

По таблице значений коэффициента использования светильников =0,48.

Необходимое количество ламп:

![]()

Таким образом, данный расчет показывает, что для обеспечения проведения необходимых зрительных работ достаточно пяти ламп дневного света.

10.1.3 Ш у м . Беспорядочное сочетание различных по частоте и интенсивности звуков называют шумом. При систематическом воздействии шум оказывает на человека вредное физиологическое воздействие, которое заключается в притуплении слуха, нарушении ритма сердечной деятельности, замедлении психологических реакций ослаблении памяти и внимания.

Нормирование шума осуществляется по ГОСТ 12.1003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности” (таблица 10).

Таблица 10 - Нормирование шума по полосе спектра

|

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |

63 |

125 |

250 |

500 |

1000 |

2000 |

4000 |

8000 |

|

Граничные частоты октавных полос, Гц |

45-90 |

90-180 |

180-355 |

355-710 |

710-1400 |

1400-2800 |

2800-5600 |

5600-11200 |

|

Вид помещения |

Конструкторские бюро, комнаты расчетчиков, лаборатории |

|||||||

|

Уровень звукового давления, дБ |

71 |

61 |

54 |

49 |

45 |

42 |

40 |

38 |

В разработанном устройстве источников шума является повышающий трансформатор в источнике высокого напряжения. Шум трансформатора является среднечастотным тональным и не превышает 5 дБ для устройств подобного класса (трансформатор типа ТВС-90ЛЦ2-1).

Шум трансформатора ниже допустимого во всем спектре частот, кроме того, корпус источника высокого напряжения, выполненный из пластмассы поглощает часть звукового давления.

10.1.4 Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь . Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от опасного воздействия электрического тока, электромагнитного поля и статического электричества.

Действие электрического тока на организм человека и животного проявляется в сложных и своеобразных формах. Проходя через организм, электрический ток оказывает химическое, тепловое и биологическое действия.

На исход поражения организма электрическим током оказывает влияние ряд факторов - сила тока, сопротивление тела человека, частота, род и продолжительность действия тока, а также индивидуальные особенности человеческого организма.

Разработанное устройство включает в себя:

- источник высокого напряжения (ВВУН);

- понижающий трансформатор (ЛАТР), с помощью которого осуществляется подача на вход ВВУН напряжение U-0...30 B;

- ЭГД - плотномер (ЭГПП), содержащий оголенные электроды, помещенные в диэлектрическую жидкость;

- киловольтметр;

- микропроцессорный вторичный блок обработки информации.

Во всех блоках предусмотрены меры электробезопасность. ВВУН выполнен в пластмассовом корпусе. Металлические корпуса ЛАТРа и киловольтметра заземлены. Оголенные электроды погружены в диэлектрическую жидкость и частично изолированы корпусом ЭГПП, выполненным из диэлектрического материала (оргстекло). проводка выполнена стандартными изолированными проводами. Все оголенные участки, где осуществляется спайка либо скрутка проводов, изолированы. Для питания экспериментальной установки используется напряжение 220 В и частотой 50 Гц. Согласно “правилам устройства электроустановок” помещение лаборатории относится к 2 категории (“Помещение с повышенной опасностью”), поскольку существует возможность касания корпусов аппаратуры и батарей центрального отопления.

ГОСТ 12.1.038-82 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц (таблица 11).

Таблица 11 - Нормативные величины токов по ГОСТ 12.1.038-82

|

Род тока |

Предельно-допустимые уровни тока (мА) при заданном времени протекания t, c |

||||||

|

|

0,08 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

|

Переменный, 50 Гц |

650 |

500 |

250 |

165 |

125 |

100 |

85 |

|

Постоянный |

650 |

500 |

400 |

350 |

300 |

250 |

240 |

Для определения времени срабатывания автоматических устройств, рассчитаем ток, протекающий через тело человека, при его прикосновении к незаземленному металлическому корпусу ЛАТРа, при условии возникновения пробоя фазного провода на корпус. Учитывая, что напряжение, подаваемое на ЛАТР, составляет 220 В, получим значение тока. А:

![]() (140)

(140)

Таким образом, из таблицы 11 находим, что минимальное время срабатывания min автоматических устройств защиты должно быть менее 0,2 с.

В лаборатории отсутствуют открытые токоведущие части. Поражение электрическим током возможно только в случае неисправности аппаратуры и питающих кабелей. для защиты от поражения электрическим током в лаборатории предусмотрено:

- наличие заземления или зануления корпусов источников питания сопротивлением не более 4 Ом;

- недоступность токоведущих частей;

- маркированные розетки и разъемы;

- предусмотрен аварийный рубильник для выключения всего электропитания.

Нормами предусматривается, чтобы сопротивление общего заземления не превышало 1 Ом, а сопротивление защитного заземления было R3=4 Ом. величина сопротивления искусственного заземления определяется по формуле, Ом:

rиск=R3rест/( rест- R3)=41/(4-1)=1,3 Ом (141)

В ЭГПП опасной токопроводящей частью являются электроды, на которые подается напряжение величиной до 15 кВ. В соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 допустимая величина постоянного тока Iдоп=40 мА. Рассчитаем ток, протекающий через человека на землю при его прикосновении к оголенным электродам. Учитывая, что сопротивление тела человека Rh составляет порядка 1000 Ом, получим:

![]() (142)

(142)

Однако

максимальный ток, выдаваемый ВВУН исходя

из его технических характеристик, равен

70 мА (![]() ),

что также превышает допустимую норму.

),

что также превышает допустимую норму.

Таким образом, IhIдоп, поэтому при работе с установкой для обеспечения безопасности и избежания поражения человека электрическим током необходимо соблюдать следующие требования:

- обеспечить недоступность электродов;

- руководствоваться инструкцией по работе с ЭГПП.

Определим общее сопротивление изолирующих средств Rиз, обеспечивающих безопасность человека при прикосновении его к оголенному фазному проводу или электроду, Ом:

Rh+ Rиз=U/Iдоп (143)

Rиз=(U/Iдоп)- Rh=(15103/4010-3)-10004105 Ом (144)

Таким образом, для защиты от поражения электрическим током необходимо заземлить металлические корпуса электроприборов с помощью кабеля сопротивлением 4 Ом. Для защиты от воздействия электрического тока необходимо заземлить металлические корпуса приборов и применить автоматические отключающие устройства или плавкие предохранители для защиты от короткого замыкания.

Эффект действия электромагнитного поля на организм человека оценивается количеством электромагнитной энергии, поглощенной им при нахождении его в электромагнитном поле. Предполагается, что биологическое действие электрического поля на организм человека проявляется в виде нарушений регуляции физиологических функций организма - изменение кровяного давления, пульса, сердечного ритма.

Помимо биологического действия электрического поле создает условия для возникновения разрядов между человеком и металлическими предметами, имеющими иной потенциал, чем человек.

Время пребывания в зоне влияния электрического поля не ограничивается при напряженности электрического поля до 5 кВ/м, а при напряженности 20-25 кВ/м время пребывания в нем не должно превышать 10 мин. При напряженности свыше 25 кВ/м необходимо применять средства защиты (ГОСТ 12.1.006-84).

Максимальное значение напряженности электромагнитного поля при работе ЭГПП можно принять равным напряженности поля на корпусе ЭГПП. Учитывая, что на корпусе ЭГПП х=1=10 мм; у=10 мм; с=10,01 мм; =6.2 мм, определим значение напряженности:

В/м

(145)

В/м

(145)

Таким образом, для защиты экспериментатора от воздействия электромагнитного поля, специальных мер принимать не нужно.

Для защиты от воздействия статического электричества, накапливающегося на диэлектрическом корпусе ЭГПП, необходимо выполнить либо металлическое опыление корпуса ЭГПП, либо использовать специальные антистатические лаки, или принять какие-либо дополнительные средства снятия статического электричества.

10.1.5 П о ж а р н а я б е з о п а с н о с т ь . Неправильная эксплуатация приборов и оборудования может привести к пожару или взрыву. пожарная безопасность предусматривает такое состояние объекта, при котором исключается возникновение пожара, а в случае его возникновения воздействие на людей опасных факторов пожара предотвращается и обеспечивается защита материальных ценностей.

Согласно НПБ 105-95 помещения по пожаро- и взрывоопасности подразделяются на пожароопасные и взрывоопасные. Так как при эксплуатации установки в качестве диэлектрических жидкостей используются топливно-смазочные материалы с температурой вспышки более 120С. то помещение относится к пожароопасным, категории “В4”. Устройство, по пожароопасным зонам относится к классу П3. Поэтому может быть выполнено в обычном исполнении.

К способам предотвращения пожара в лаборатории можно отнести следующее: предотвращение образования источников зажигания; правильный выбор сечений проводов и проводников по допустимой плотности тока; поддержание температуры горючей среды ниже максимально допустимой по горючести; обеспечение изоляции горючей среды; применение средств пожарной сигнализации.

Поскольку в помещении присутствует электрооборудование под напряжением, то в случае возникновения пожара запрещается пользоваться водой, так как через струю воды может быть произведено поражение электрическим током. Для тушения пожаров рекомендуется использовать двуокись углерода, предотвращающую подачу кислорода к очагу возгорания. Возможно применение огнегасительных порошков. Первичными средствами пожаротушения в данном случае могут послужить огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 или ОУБ-3, ОУБ-7.

В качестве средств обнаружения пожара применяется противопожарная сигнализация с дымовыми датчиками.

10.2 Оценка устойчивости ЭГПП

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на радиоактивных и химически вредных предприятиях, а также при применении средств массового поражения любой объект промышленности может оказаться в зоне действия поражающих факторов. К поражающим факторам относятся: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение, электромагнитный импульс, которые воздействуя на радиотехнические устройства, могут вывести их из строя.

Оценка устойчивости работы ЭГПП может быть выполнена при помощи моделирования уязвимости прибора к воздействия поражающих факторов ядерного взрыва на основе использования результатов расчетных данных.

10.2.1 О ц е н к а у с т о й ч и в о с т и Э Г П П к в о з д е й с т в и ю у д а р н о й в о л н ы . При непосредственном воздействии ударной волны причиной разрушения крупногабаритных объектов является избыточное давление Рф. Величиной, характеризующей воздействие ударной волны на мелкогабаритные объекты, принято считать величину скоростного напора ударной волны, В качестве количественного показателя устойчивости ЭГПП к воздействию ударной волны принимается значение избыточного давления, при котором устройство сохраняется или получает слабые и средние разрушения.

Оценка устойчивости проводится в следующей последовательности:

а) Определение предела устойчивости.

Предел устойчивости - это избыточное давление, при котором прибор получит среднюю степень разрушения.

Предел устойчивости Рфmax для контрольно-измерительной техники составляет Рфmax=10 кПА.

б) Определение смещения элементов установки.

Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, может привести к слабым, средним или полным разрушениям. Степень разрушения оборудования резко повышается, если оно отбрасывается на какое-то расстояние, сопровождается ударами о другие предметы.

Оборудование сдвинется со своего места, если смещающая сила Рсм будет превосходить силу трения Fтр и горизонтальную составляющую силы крепления оборудования Qг, Н

Рсм Fтр+ Qг (146)

Fтр=fmg (147)

где f - коэффициент трения;

m - масса оборудования, кг.;

g=10 - ускорение свободного падения, м2/с.

Для незакрепленного оборудования (Qг=0) смещение наблюдается при Рсм Fтр.

Смещающая сила определяется по формуле

Рсм= СхSPcк (148)

где Сх - коэффициент аэродинамического сопротивления предмета;

S=bh - площадь миделя обтекаемого предмета, м2;

b - ширина установки, м;

h - высота установки, м.

Для рассматриваемой установки f=0,3; m=5 кг;, ширина установки b=0,5 м; высота установки h= 0,2 м; аэродинамическое сопротивление ЭГПП в форме параллепипеда Сх=1.3. Тогда избыточное давление скоростного напора

Рск=![]() Па

(149)

Па

(149)

Для оценки устойчивости необходимо давление скоростного напора перевести в давление ударной волны. Полученной величине давления скоростного напора Рск=0.115 кПа соответствует избыточное давление фронта Рф = 6 кПа. Так как, полученное значение избыточное давление фронта РфРфmax то для повышения устойчивости устройства к воздействию скоростного напора необходимо установить его на резиновой прокладке. Тогда коэффициент трения f=0,8, а значение избыточного давления Рф = 12 кПа.

в) Оценка устойчивости прибора к инерционным разрушениям.

В состав ЭГПП входят измерительные прибора, аппаратура, имеющая чувствительные элементы, поэтому для него опасными могут быть большие ускорения, приобретаемые этими элементами под действием ударной волны. обладая определенной массой, элементы приборов приобретают инерционные силы. которые могут привести к отрыву припаянных элементов, разрыву соединительных проводов, разрушению хрупких элементов.

Избыточное давление перегрузки, Па:

Рлоб=maдоп/bh (150)

где aдоп - допустимое ускорение, для приборов и устройств радиотехнического назначения величину допустимого ускорения принимают равную 100 м/с2. Тогда получим Рлоб=5000 Па

По графику зависимости избыточного давления лобового сопротивления Рлоб от избыточного давления ударной волны Рф определяем предельное значение избыточного давления ударной волны, при котором оборудование еще не получит инерционных разрушений Рф.пр.ин= 8 кПа, следовательно данное устройство очень чувствительно к ударным нагрузкам. для повышения устойчивости устройства к инерционной нагрузке необходимо установить чувствительные элементы или само устройство на амортизаторы, закрепить соединительные провода, повысить надежность паянных соединений.

10.2.2 О ц е н к а у с т о й ч и в о с т и Э Г П П к в о з д е й с т в и ю с в е т о в о г о и з л у ч е н и я . В результате воздействия светового излучения на прибор может произойти воспламенение материалов, использованных в ЭГПП. Повышение устойчивости ЭГПП к воздействию светового импульса заключается в замене легковоспламеняющихся материалов на теплостойкие. Повышение теплостойкости устройства возможно также путем окраски в светлые тона их корпусов, выполнения питающих и сигнальных проводов с элементами защиты от светового излучения (теплоэкраны, металлическая оплетка).

10.2.3 О ц е н к а у с т о й ч и в о с т и Э Г П П к в о з д е й с т в и ю р а д и о а к т и в н о г о и з л у ч е н и я . Критериями устойчивости работы ЭГПП при воздействии проникающей радиации и радиоактивного заражения является максимальная экспозиционная доза гамма-излучения Д, при которой начинаются изменения параметров элементов, но работы ЭГПП еще не нарушается.

Оценка устойчивости ЭГПП к воздействию проникающей радиации производится в следующей последовательности.

а) Определяется максимальное ожидаемое значение дозы проникающей радиации Дmax(Дmax=106 Рн).

б) Определяется необходимый коэффициент ослабления дозы радиации до допустимой экспозиционной дозе гамма-излучения Ддоп для наиболее уязвимых элементов ЭГПП (транзисторы, диоды и микросхемы в источнике высокого напряжения имеют Ддоп=105 Рн).

Косл= Дmax/ Ддоп=10 (151)

Таким образом, прибор необходимо эксплуатировать в помещениях с коэффициентом ослабления больше 10.

10.2.4 О ц е н к а у с т о й ч и в о с т и Э Г П П к в о з д е й с т в и ю э л е к т р о м а г н и т н о г о и с п у л ь с а ( Э М И ). ЭМИ способен вызвать мощные импульсы токов и напряжений в проводах, привести к сгоранию чувствительных элементов, то к серьезным нарушениям в измерительных приборах.

Поскольку практически все блоки неустойчивы к воздействию ЭМИ, необходимо экранировать электрические схемы и соединительные провода, использовать схему заземления, на входы и выходы отдельных элементов установить быстродействующие отключающие устройства. Для радиоэлектронной аппаратуры, установленной в помещении и не имеющей антенных устройств, основную опасность представляет импульс, прошедший по цепи питания.