- •1. Датчик дпв - этк- 113

- •2. Самоочищающаяся система измерения для непрерывного

- •3. Устройство для измерения средней плотности раствора,

- •4. Устройство для измерения плотности жидкости, циркулирующей в трубопроводе. Патент 6941029.

- •5. Прибор для измерения удельного веса

- •6. Устройство для непрерывного измерения

- •7. Способ определения удельного веса жидкости.

- •8. Устройство для измерения плотности жидкости.

- •9. Плотномер жидкости.

- •10. Плотномер для измерения плотности общим способом.

- •11. Плотномер для измерения плотности

- •12. Прибор для беспрерывного измерения удельного веса струящихся сред. Патент 938448.

- •13. Устройство для измерения плотности жидкости.

- •16. Весовой плотномер. А.С. 397812.

- •17. Датчик плотности а.С.1.245.941а1.

- •18. Технология аппарата для измерения плотности цементного раствора.

1. Датчик дпв - этк- 113

При контроля химико-технологических процессов, связанных с производством нефтяных масел и различных нефтепродуктов используют весовые плотномеры, чувствительным элементом которых служит U образная трубка (Рис. 1).

U - отравную трубку заполняет жидкость при рабочей температуре. В процессе измерения определяется температура жидкости и вводится поправка к сигналу плотномера. Для этого в устройстве плотномера введена система температурной компенсации, основными элементами которой являются термобаллоны, основной и дополнительный сильсины.

Термобаллоны, соединённые между собой капиллярами, так же соединенные с основным сильфоном образуют газовый манометрический термометр. Один из термобаллонов омывается контролируемой жидкостью на входе датчика, другой на выходе. Внутренний объем манометрической системы заполнен азотом под избыточным давлением 4,9*105 Па. Изменение давления газа в системе манометрического газового термометра пропорциональны изменениям температуры контролируемой жидкости. С увеличением температуры плотность уменьшается, одновременно усилие, развиваемое основным сильфоном передается подвижной части системы (U-образной трубке ) и изменяют условие ее равновесия.

Абсолютная величина усилия, которое развивает основной сильфон, определяется начальным давлением газа в манометрической системе, температурой окружающего воздуха и барометрическим давлением. Абсолютное давление газа в термометрической системе, Па

![]() (1.1)

(1.1)

где Р0 - абсолютное давление газа в термостатической системе при температуре, 0 С;

V1 - объем газа в термобаллонах, м3;

V2 - объем газа в капиллярах и в основном сильфоне, м3;

Т1 - абсолютная температура в термобаллонах (температура контролируемой жидкости), С;

Т2 - абсолютная температура газа в капиллярах и в основном сильфоне (температура окружающей среды), С;

Усилие F1(Н), развиваемое основным сильфоном пропорционально разности между внутренним и наружным давлением.

![]() (1,2)

(1,2)

где S1эф - эффективная площадь основного сильфона, м2;

Ра - барометрическое давление, Н/м2.

При изменении температуры окружающей среды Т2 на величину Т2 и барометрического давления на величину Р2 усилие основного сильфона изменяется на величину F1.

Изменение усилия F1 компенсируется дополнительным сильфоном, который имеет одинаковую с основным сильфоном характеристику.

Дополнительный сильфон заполнен азотом под некоторым давлением Рк, и запаян. Если абсолютная величина давления азота в дополнительном сильфоне при температуре 0 С:

![]() (1.3)

(1.3)

то усилие, развиваемое этим сильфоном с изменением температуры окружающей среды и барометрического давления изменяется на величину:

![]() (1.4)

(1.4)

где S2эф - эффективная площадь дополнительного сильфона, м2;

При S1эф = S2эф (сильфоны основной и дополнительный одинаковые) F1 =F2 и направлены навстречу друг другу.

Величина температурной поправки реализуется переналадкой прибора.

На рис.1 приведена принципиальная схема весового плотномера с U-обравнои трубкой и электрическим преобразователем.

Трубка 1 имеет два гибких сильфонных перехода для подвода и отвода жидкости.

Перемещение центра тяжести трубы (точка К), вызванное изменением плотности жидкости, поступающей в петлеобразную трубку, индикатор рассогласования 5 (Рис.1), преобразует в электрический сигнал, который в свою очередь преобразуется в компенсационное усилие обратной связи 00, приложенное к рычагу 8. 8 точке Х действует сила

F - Gт + Gж + G - Gгg/n (1.6)

где Gt - сила тяжести пустой трубы, Н;

Gж - сила тяжести в трубке при минимальной плотности, Н;

G - изменение силы тяжести контролируемой жидкости в трубе,Н;

Gгg/n - сила тяжести груза, приведенная к точке Х.

Условие равновесия системы относительно положения опорной призмы (точка X1) без учета упругих элементов определяется выражением;

Fx - RO

где

![]() -

сила

F,

приведенная к точке

X1;

-

сила

F,

приведенная к точке

X1;

![]()

или

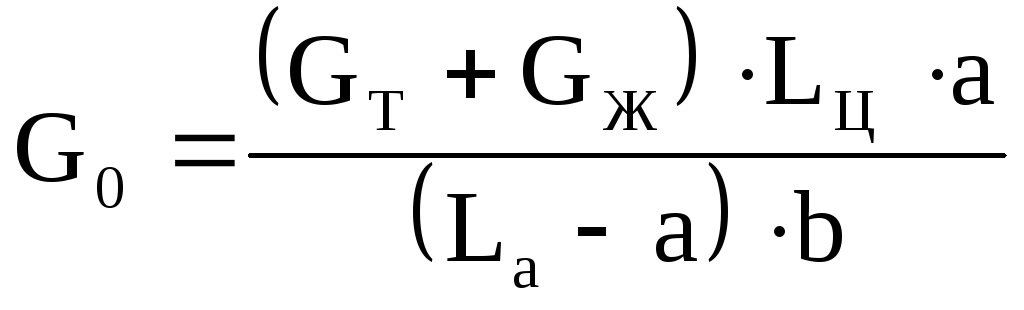

![]() (1.7)

(1.7)

где а – расстояние от опоры 7 до точки Х1 (центра вертикальной оси призмы), м;

b – расстояние от центра силовой катушки электрического силового преобразователя до центра опоры 7, м;

G0 – компенсационное усилие, создаваемое преобразоваелем, Н.

При настройке начала шкалыусловие равновесия примет вид:

![]() (1.8)

(1.8)

Обозначим

![]()

Где G – сила тяжести трубки, заполненной жидкостью, Н.

Тогда получим:

![]()

При поступлении в трубку жидкости с плотностью отличной от плотности жидкости, заполняющей трубку, сила тяжести петлеобразной трубки изменяется:

G = mg

где m – изменение массы жидкости, связанное с изменением ее плотности при постоянном объеме, кг.

m = VТ = VТ (-0) (1.9)

где Vt - объем петлеобразной трубки, м3;

0 - начальное значение плотности, кг/ м3:

- текущее значение плотности, кг/ м3;

![]() или

или

![]() (1.10)

(1.10)

где d - внутренний диаметр петлеобразной трубки, м;

Rи - радиус изгиба трубки, м;

RB - внутренний радиус петлеобразной трубки, м.

Тогда изменение силы тяжести петлеобразной трубки, заполненной контролируемой жидкостью, можно записать:

![]() (1.11)

(1.11)

В результате изменения силы тяжести G, возникает усилие R0, воздействующее на опорную призму, которое преобразуется индикатором рассогласования в электрический сигнал. Электрический сигнал усиливается и преобразуется в ток Iвых, мA, подаваемый на вход элемента магнитоэлектрического преобразователя. При протекании Iвых по катушке магнитоэлектрического преобразователя формируется сила (компенсационное усилие)

![]() (1.12)

(1.12)

где Dcp - средний диаметр подвижной катушки преобразователя, м;

В - магнитная индукция в воздушном зазоре преобразователя, Тл;

Iвых - сила выходного тока катушки, A;

n - число витков катушки;

G0 - компенсационное усилие, создаваемое преобразователем, H.

Из (1.11) получаем следующую зависимость:

![]() (1.13)

(1.13)

Выходной ток Iвых создает на постоянном резисторе падение напряжения, пропорциональное измеряемой плотности жидкости и регистрируемое вторичным прибором.

UВЫХ =IВЫХ R (1.14)

Покажем, что Ubыx, регистрируемое вторичным прибором пропорционально измеряемой плотности, т.е.

Uвых = f() (1.15)

Для этого рассмотрим уравнение равновесия (1.8) и выразим из него компенсационное усилие, создаваемое преобразователем

(1.16)

(1.16)

Подставляя уравнение (1.16) в (1.8) получим:

![]() (1.17)

(1.17)

Откуда величина Iвых определяется следующим образом:

![]() (1.18)

(1.18)

![]() (1.19)

(1.19)

где ![]()

М – масса трубки, заполненной жидкостью, кг;

MТР - масса пустой трубки, кг;

Vt - объем трубки, м3;

g - ускорение свободного падения, м/c2;

- плотность контролируемой жидкости, кг/м3.

Получим

![]() (1.20)

(1.20)